LE 25 ORE DI POMPEI: STORIE DI UN’ERUZIONE

A cura di Dennis Zammarchi

Introduzione

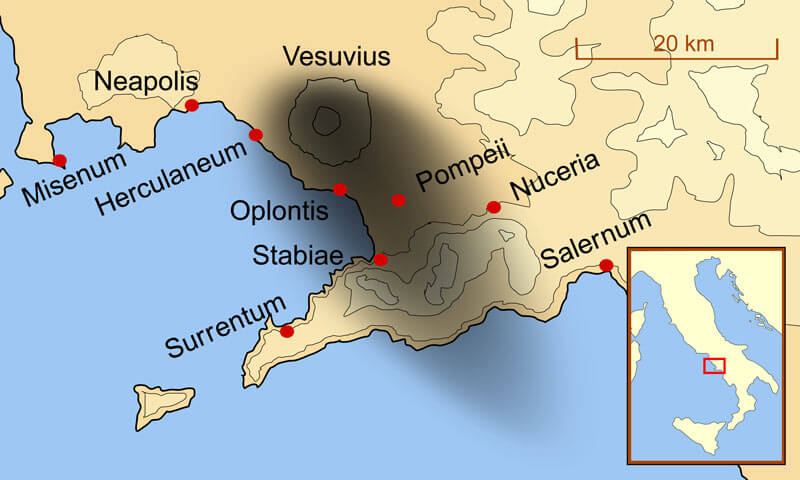

Sulla città romana di Pompei e sull’eruzione del Vesuvio (avvenuta durante il regno di Tito nel 79 d.C.) che ne ha causato la distruzione prima e il seppellimento poi sono stati versati nel corso dei secoli fiumi d’inchiostro.

Si può ormai consciamente dire che le vicende riguardanti la celeberrima città romana siano entrate a far parte della cultura mondiale grazie ai risultati di decenni di studi storici e archeologici e alla conseguente divulgazione al pubblico.

Si è arrivati persino ad avvolgere gli avvenimenti con un alone di mistero e leggenda utili a renderli gradevoli e accattivanti per delle trasposizioni realizzate attraverso media come la tv ed il cinema, non sempre rispettando la veridicità storica dei fatti, in nome della spendibilità del prodotto.

Nel corso degli anni ne sono state tratte decine di trasposizioni bibliografiche, da romanzi storici fedeli alla realtà, per esempio “I tre giorni di Pompei” di Alberto Angela, a fumetti per grandi e piccini, sia di stampo occidentale che dal più tipico stile orientale (i manga giapponesi, che frequentemente prendono come spunto eventi storici avvenuti nel Bel Paese).

Come detto in precedenza, sono state realizzate anche moltissime trasposizioni cinematografiche e televisive: considerando solo le opere del XXI secolo, si possono citare la recente pellicola “Pompei” diretta nel 2014 da Paul W.S. Anderson, con protagonista Kit Harington (il Jon Snow del Trono di Spade) e la miniserie tutta italiana del 2007 chiamata “Pompei”.

Tuttavia, se il nostro scopo fosse quello di far luce sui motivi che attraggono ogni anno più di due milioni di visitatori da tutto il mondo a Pompei dovremmo partire dal principio.

La particolarità di questo sito archeologico, uno tra i più grandi del mondo e tra i meglio conservati, è quella di restituire un momento di una vita passata svoltasi durante l’Impero Romano sorretto dalla famiglia Flavia. Mutuando dall'antropologia culturale il termine potremmo parlare di “cristallizzazione”.

Questo è dovuto al fatto che oltre all'architettura della città, con i suoi monumenti e le sue numerose e splendide ville arredate, piene di splendidi affreschi (da cui prende il nome la celebre pittura pompeiana) e mosaici, ciò che differenzia Pompei dagli altri siti archeologici è la possibilità (parziale e influenzata dallo stato di conservazione del sito e dall'avanzamento degli scavi nei secoli) di rivedere lo stile di vita dei suoi abitanti, ma soprattutto è possibile “osservare” i cittadini pompeiani nei loro ultimi attimi di vita, talvolta distinguendone persino l’espressione.

Nella città i turisti possono vedere ancora le loro attività in corso per mezzo dei pochi arnesi e utensili sopravvissuti, i luoghi frequentati per piacere e per diletto come l’anfiteatro e il lupanare, ma ciò che affascina di più sono gli stessi abitanti.

Cittadini e forestieri che non sono riusciti ad evitare di essere coinvolti in questo disastro di proporzioni immani avvenuto il 79 d.C. che ha causato migliaia di vittime nell'area vesuviana.

Oggi chiamati comunemente fuggiaschi, queste bianche sagome, quasi eteree, non sono altro che i calchi delle vittime, realizzati nel corso dei decenni per mezzo di tecniche sempre più avanzate. Semplificando, si può dire che essi sono ottenuti riempiendo con il gesso i vuoti lasciati dai corpi nel deposito vulcanico.

Nel corso dei decenni e degli studi è stato sfatato “il mito” in cui Pompei viene descritta come la fotografia fedele di un momento di quotidianità sconvolta da un disastro naturale.

Questo è stato visto grazie agli scavi, ma anche per mezzo delle importantissime lettere, scritte a scopo letterario (Epist. VI,16) e dirette all'imperatore Traiano, che Plinio il Giovane (governatore in Bitinia, un’antica provincia romana situata in Asia Minore) avrebbe scritto come testimone oculare dell’eruzione del Vesuvio. All'interno di questa corrispondenza è riportata anche la morte dello zio di Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio, che come comandante della flotta imperiale di Miseno, tentò di portare soccorso ai pompeiani e che forse proprio a causa della sua passione per la scienza e la natura (di Plinio il Vecchio è celebre la De Naturalis Historia, una sorta di enciclopedia del sapere) si attardò nell'osservazione dell’evento e perciò perse la vita.

Dalle lettere sappiamo che il vulcano lanciò delle avvisaglie prima di eruttare per più giorni, che permisero a molte persone di raccogliere i propri beni personali e di fuggire dalla città.

Inoltre, già prima dell’eruzione di Pompei molte strutture erano pericolanti; numerose case ed edifici pubblici erano infatti in attesa di opere di ristrutturazione, resesi necessarie per sanare i danni causati da terremoti precedenti, il principale dei quali, sembra essere secondo le fonti quello del 62 d.C.

Ciò fece sì che molte delle abitazioni al tempo dell’eruzione non potevano essere abitate, almeno come non lo erano usualmente in quella regione della penisola.

Le numerose tracce di attività di cantiere e materiale da lavoro rinvenute negli scavi, oltre che la presenza di contenitori per provviste e suppellettili di uso domestico, rinvenuti in alcuni spazi che solitamente avevano una funzione abitativa o da sala di ricevimento chiariscono in che modo si cercò di trovare una soluzione ai problemi.

Inoltre Pompei, con i grandi edifici al tempo riconoscibili anche sotto gli strati di cenere, venne depredata, nel corso del tempo, da saccheggiatori pratici del posto, che andarono alla ricerca di oggetti di valore soprattutto all'interno delle case dei più abbienti.

In aggiunta, ulteriore elemento inficiante la quantità e qualità delle informazioni provenienti dagli scavi è il fatto che al momento dello sterro ottocentesco il materiale scavato è stato distribuito in aree adiacenti esplorate solo in un momento successivo.

Al tempo in più non si annotava né l’esatta posizione, né la quota del ritrovamento, ma l’obbiettivo era solo il mero recupero dell’oggetto intatto, soprattutto se di valore.

Una breve storia della città

Dal percorso irregolare delle mura cittadine ora visibili è evidenziata la volontà di adattarsi alle condizioni geografiche del luogo. Il passaggio da un terreno leggermente in salita verso nord in direzione del Vesuvio ad uno che dolcemente degrada verso est, avviene senza particolari interruzioni. Il percorso spigoloso del muro ad ovest segue invece il brusco declivio di un plateau di lava su cui la città era stata fondata verso la fine del VII secolo a.C.

Anche se è difficoltoso ricostruire l’andamento della costa antica e si rilevano certe differenze nelle ipotesi degli studiosi, attualmente è quasi certo che in epoca romana la città si trovasse molto più vicina al mare rispetto ad oggi.

La foce del Sarno, navigabile, sembra trovare nelle lagune prospicienti una difesa naturale e per questo un ottimo punto di attracco per le navi. Questa caratteristica fa di Pompei un luogo molto interessante per lo scambio di merci, tra cui il sale che proveniva dalle non lontane saline.

Scavi molto recenti evidenziano come gli insediamenti sorti agli inizi del I millennio a.C. siano stati spostati, verso la fine del VII secolo a.C., nelle vicinanze della foce del fiume.

Stando a quanto emerso dagli scavi archeologici il settore nord della città sembrerebbe essere stato tracciato e in parte edificato già nel VI secolo a.C., mentre l’ampliamento verso est sembra essere avvenuto solo durante il IV secolo a.C.

Nell'arco di alcune generazioni il primo insediamento sembra essere quindi cresciuto molto rapidamente e questo portò alla realizzazione di un primo muro di difesa, seppure di moderate dimensioni.

Ben presto però, forse già nel V secolo a.C. al modesto muro si sostituirà una prima fortificazione di dimensioni maggiori. Non è ancora noto se questa decisione fu presa per difendersi da un’effettiva minaccia da parte degli abitati vicini o delle tribù dell’entroterra.

Il V e il IV secolo a.C. restituiscono grazie alle evidenze archeologiche l’immagine di un periodo buio per la città; questi secoli corrispondono, infatti, con la fase del dominio sannitico, durante il quale non vennero create nuove opere urbanistiche, ma corrispose ad una fase di stagnazione.

Questa situazione cambiò solo con l’arrivo dei romani che nel corso delle guerre latine dal 343 a.C. espansero la loro sfera di influenza verso sud, oltre i confini del Lazio.

Grazie all'opera dello storico romano Livio (59 a.C.-17 d.C.) sappiamo che un distaccamento romano approdò alle foci del Sannio attorno al 310 a.C.

Solo nel III secolo la città assunse l’assetto urbanistico che determinò l’approvvigionamento e il traffico della successiva età imperiale, contraddistinta dalle sue 7 porte e dalla suddivisione nelle Regio.

L’eruzione

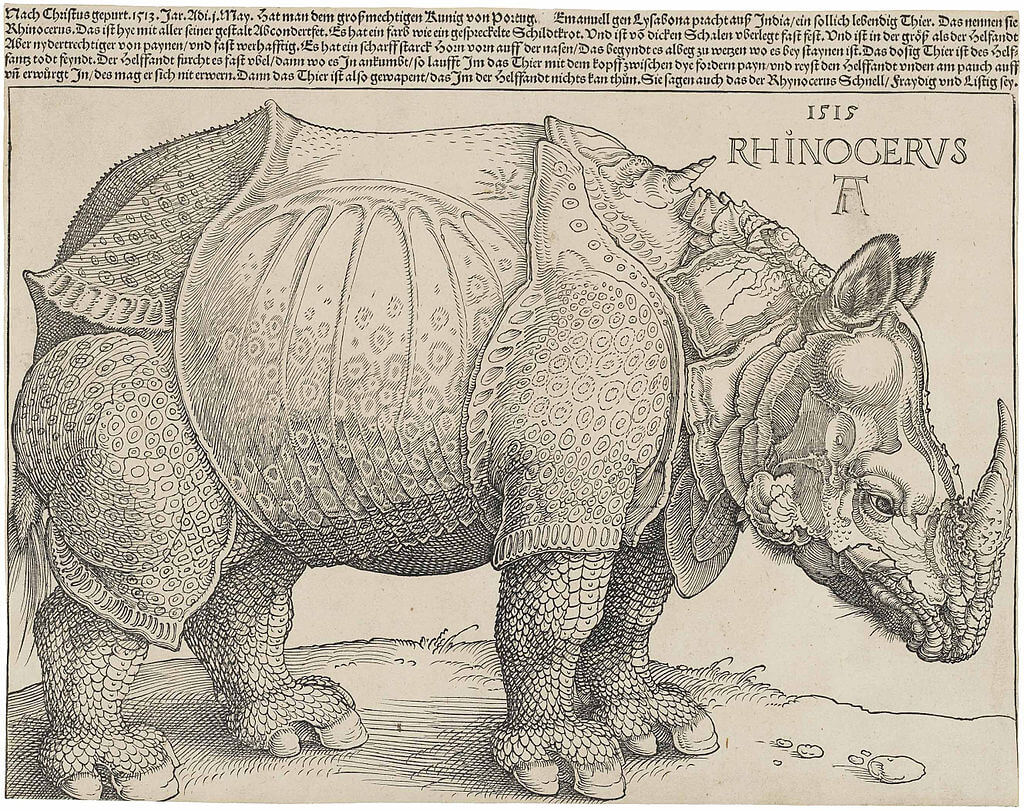

L’eruzione che coinvolse le città vesuviane è storicamente datata al 24 agosto del 79 d.C., ma oggigiorno questa datazione è messa in dubbio sia dalla documentazione letteraria che dai ritrovamenti archeologici.

Plinio il Giovane scrisse che suo zio, Plinio il Vecchio, morì nei pressi di Stabia (una delle coinvolte dal disastro, vicina a Pompei) durante l’eruzione arrivando dal porto di Miseno (essendo ammiraglio di una delle maggiori flotte dell’Impero) per andare in soccorso alla popolazione ed a un amico.

Dalle lettere si evince che l’eruzione fu “Nonum Kal. Sept.”, ossia nove giorni prima delle calende di settembre, il primo giorno del mese per il calendario romano.

Oltre a questo, sono stati trovati numerosi dolii, dei grandi vasi per contenere le derrate, pieni di mosto, quindi in un periodo in cui la vendemmia era quasi finita.

Inoltre, fondamentale testimonianza fu il rinvenimento di una moneta, coniata successivamente al 24 agosto per gli studiosi: un aureo con al diritto il volto di Tito e come legenda riporta la XV acclamazione imperatoria.

Tra le altre testimonianze che mettono in dubbio l’eruzione in agosto vi è la presenza di alcuni bracieri utilizzati al momento del disastro, il loro uso agli studiosi appare quantomeno inusuale durante un mese estivo.

La città di Pompei, si trova nelle vicinanze di Napoli, a sud-est del cono del Vesuvio, non direttamente sul mare al tempo dell’eruzione, a differenza di Ercolano a soli 7 km dal cono del Vesuvio.

L’eruzione dura circa 25 ore, ma ad un certo punto si interrompe permettendo ai fuggitivi di ritornare in città. Pompei, Stabia, Ercolano e Oplonti sono le più colpite dall'eruzione; dal Vesuvio sono eruttati circa 1000000 di metri cubi di materiale.

Solitamente alle eruzioni vulcaniche, così come vediamo spesso nelle trasposizioni cinematografiche di questi disastri, sono associate le colate laviche, l’evento più semplice, ma soprattutto scenografico; ma sia nel caso di Pompei che Ercolano non si ha a che fare con della lava.

In realtà ciò che ha colpito la famosissima città romana sono dei tephra, ossia dei depositi di caduta lanciati in aria assieme alla colonna eruttiva anche a velocità supersonica fino a raggiungere quote elevatissime (come 30 km nei casi dell’eruzione del Vesuvio) per poi ricadere sotto forma di detriti di caduta, giungendo anche a distanze notevoli dalla colonna eruttiva per mezzo dei venti prevalenti.

Altri fenomeni, ben più distruttivi, che coinvolsero l’area vesuviana dopo l’eruzione sono stati i flussi piroclastici, dei flussi di materiale eruttato dal vulcano che ad un certo punto dopo essere stato lanciato in aria dalla colonna eruttiva ricade (poiché la spinta dei gas diminuisce) fino a formare delle enormi nubi di materiale incandescente comprendenti ceneri e materiali con dimensioni maggiore, come i lapilli, che durante la loro corsa distruggeranno tutto ciò che incontrano. Questi flussi possono spostarsi a velocità notevoli, tra i 20 m/s e i 100 m/s.

Il fenomeno peggiore però, ed il più pericoloso, sono sicuramente i “base surge” legati all’attività esplosiva e non al collasso della colonna; essi sono letali perché si tratti di gas ad altissima temperatura (tra 200 e 700 gradi Celsius) e rocce che possono provocare la combustione di moltissimi materiali, tra cui il legno, la vegetazione e i vestiti delle persone.

Questi gas incandescenti sono composti da materiali di dimensioni minime, che creano depositi spessi solamente qualche cm per ogni loro ondata.

Tutto si è svolse in due giornate, tenendo per buona la datazione classica, tra il 24 e il 25 agosto del 79 d.C.

Le fasi iniziali furono caratterizzate dalla formazione della colonna eruttiva alta fino a 30 km, con la caduta del materiale che colpì direttamente la città di Pompei risparmiando però Ercolano che si trovava sottovento durante l’eruzione.

Successivamente l’energia della colonna diminuì portando a creare i primi flussi piroclastici che iniziarono la loro corsa distruttiva.

Poi, dopo aver eruttato molti metri cubi di materiale la pressione nella camera magmatica diminuì facendo entrare in questo modo l’acqua all'interno, questo evento portò all'inizio dell’attività esplosiva e alla conseguente formazione dei base surge che uccideranno la maggior parte delle persone coinvolte nel disastro.

Queste tre tipologie di fenomeni (materiali di caduta dalla nube, flussi piroclastici e base surge) sono distinguibili tra loro nei depositi archeologici per mezzo della differente granulometria dei materiali che li compongono. Questa caratteristica è fondamentale perché permette di ricostruire le diverse fasi dell’eruzione e di evidenziare come le città siano state colpite in modo differente.

Ad esempio, a Pompei sono caduti circa 2,5 m di lapilli, mentre Ercolano trovandosi sottovento non ne è quasi stata colpita.

Differentemente, al momento del collasso della nube con la conseguente partenza prima dei gas e poi dei flussi piroclastici è stata Ercolano la prima ad essere colpita e di conseguenza gli abitanti della città sono stati i primi a morire.

I fuggiaschi

I defunti di Pompei, come abbiamo detto in precedenza vengono chiamati, dalla letteratura di settore e dagli specialisti, fuggiaschi; essi sono allo stesso tempo probabilmente “l’attrazione” più famosa e sconvolgente del sito archeologico, un aspetto tanto inquietante quanto surreale che riporta ad un momento immutabile del passato e che, forse, permette di riuscire a comprendere, almeno in parte, cos’hanno provato i cittadini di Pompei al momento del disastro.

In questo aspetto così triste e affascinante allo stesso tempo ci viene incontro la ricerca scientifica che ha visto come a Pompei vi risiedessero all'incirca dodicimila abitanti; data la dimensione del sito, alcune zone non sono ancora state scavate e sono state fatte quindi delle ipotesi statistiche grazie ai dati finora ottenuti.

Sono stati trovati i resti di circa 1047 persone, e per 103 di esse stati ottenuti i calchi (dati aggiornati al 2018).

L’ottenimento dei famosi calchi dei fuggiaschi è stato possibile grazie ai depositi dei base surge (quelli derivati dai gas incandescenti ad altissima velocità) e dei flussi piroclastici che si sono induriti e cementati dopo aver colpito la città e gli abitanti; successivamente a ciò, le parti molli dei corpi (come tessuti e muscoli) si sono decomposte e dei defunti non è sopravvissuto altro che lo scheletro.

A causa di questo evento è rimasta un’intercapedine che si riferisce ai tessuti molli, dovuta al fatto che la cenere ha aderito al volume del corpo prima che esso si decomponesse. Queste intercapedini preannunciano quindi la presenza dei corpi per mezzo di una cavità visibile nei depositi vulcanici.

I primi esperimenti per l’ottenimento dei calchi sono stati fatti nell’800, fase in cui veniva colato del gesso liquido per ottenere il riempimento della cavità per poi scavare attorno; ora, invece, si utilizzano delle resine plastiche più avanzate tecnologicamente che hanno un grado di restituzione e di precisione dei dettagli anatomici molto più elevato.

In definitiva, se non è presente l’intercapedine non vi è alcuna possibilità di ottenere il calco del corpo.

Siccome il materiale depositato a Pompei era soprattutto a grana fine (cenere fino a 2 mm di diametro e lapilli fino a 64 mm), in molti casi sono rimaste impresse anche la fisionomia del volto e le espressioni dei cittadini, oltre che i dettagli dei vestiti e delle calzature.

Inoltre, come detto in precedenza, le ossa si sono conservate nel vuoto lasciato dai corpi e rimanendo così all'interno dei calchi, per questo motivo nella maggior parte di essi si evidenziano le ossa del cranio e i denti.

La maggior parte di questi corpi si trovava a 2,5 m di altezza, all'interno del deposito formato dai gas incandescenti e dalla cenere, poiché al momento del loro arrivo (la vera causa dello sterminio) erano caduti sulla città già più di 2 metri di materiali eruttato dal Vesuvio che hanno iniziato a far crollare le prime strutture (le pomici, il materiale eruttivo preso singolarmente è piuttosto leggero in realtà).

Uno dei ritrovamenti più spettacolari per la ricerca scientifica è un gruppo di persone ritrovate nei pressi della casa del Criptoportico: essi visibilmente disorientati e in fuga, camminavano sopra lo strato di lapilli fino all'arrivo delle prime nubi incandescenti che li hanno tragicamente uccisi e così sepolti. I corpi sono stati trovati all'interno delle pomici, il materiale dalla granulometria maggiore, per cui non è stato possibile ricavarne il calco.

A differenza di Pompei, a Ercolano durante gli anni ’80 è stata scavata una zona che si affacciava alla spiaggia dove sono stati trovati una grande quantità di scheletri e un rinvenimento eccezionale: un grande pezzo di imbarcazione capovolto.

A Ercolano è impossibile ottenere dei calchi perché i depositi di cenere sono a contatto diretto con le ossa e non vi sono le intercapedini.

La particolarità di tutto questo, e la sua drammaticità, è legata intrinsecamente alle posture dei fuggiaschi, esse evidenziano una morte immediata legata al calore, le persone sono come sospese durante un’azione (circa il 70% dei calchi di Pompei) oppure sembra che dormano (più del 25%).

Altre persone, invece, hanno subito l’impatto dei flussi piroclastici, morendo quindi per cause “meccaniche” come il crollo degli edifici, ma queste ultime sono veramente in numero esiguo (circa il 2%).

La postura più rilevante per la ricerca (il 64% di quelli che presentano una posizione simile ad un’azione di vita cristallizzata, a cui è stato assegnato un nome, è quella del pugile poiché ne ricorda le movenze sul ring, in cui le braccia e i gomiti sono piegati verso l’alto.

In precedenza, si riteneva che questa posa fosse assunta per difesa, mentre ora, grazie alle ricerche bio-archeologiche si è visto che questa posizione è dovuta al fatto che nel caso il nostro corpo subisca l’esposizione a temperature di 200-300 gradi centigradi (o superiori) i tendini si contraggono violentemente e le braccia assumono una postura simile alla guardia dei pugili.

Con temperature al di sopra dei 200 gradi il rilassamento dei tendini e muscoli non avviene, per cui è impossibile spostare le persone da quella posizione, per far ciò bisognerebbe tagliarne i tendini, è per questo motivo che ancora dopo 2000 anni le ritroviamo in quella postura.

Anche le ossa evidenziano dei segni di termo-alterazione dovuti all'esposizione a temperature elevate, esse infatti mostrano delle differenze di colorazione a causa dell’esposizione a temperature elevatissime, passando dalla classica cromia delle ossa ad una colorazione tendente al giallo.

Grazie a questi studi in cui la biologia e la fisiologia sono state applicate alle analisi più prettamente archeologiche si è potuto far luce alle cause che hanno portato alla distruzione della città di Pompei e al suo seppellimento riuscendo finalmente a districarsi tra le innumerevoli versioni della vicenda che circolano sin dall'antichità, sia tra i documenti di chi ha assistito dal vivo all'eruzione e ne è sopravvissuto, che tra i testi e le note redatte dagli storiografi e dai biografi antichi.

Bibliografia

A. Dickmann, Pompei, 2007, il Mulino, Bologna, pp. 127.

Mastrolorenzo, P. Petrone, L. Pappalardo, F.M. Guarino, Lethal Thermal Impact at periphery of Pyroclastic Surges: Evidences at Pompeii, Plos One, 5, 2010, pp. 1-12.

Savio, Monete romane, 2014, Jouvence, Milano, pp. 337.

Cremaschi, Manuale di Geoarcheologia, 2000, Laterza, Bari, pp. 386.

Sitografia

Pompei, enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/pompei/

https://www.pompei.it

CONCATTEDRALE DI RUVO DI PUGLIA

A cura di Michele Leuce

Oggi, come nel mio precedente articolo andrò a parlare di una cattedrale pugliese dedicata a Santa Maria Assunta. Come da titolo, parlo della Concattedrale collocata nella località Ruvo di Puglia.

Storia

L’edificio fu costruito tra il XII e il XIII secolo ed è uno dei più importanti esempi di romanico pugliese per via delle sue caratteristiche.

La chiesa è il fulcro del centro storico di Ruvo, inoltre, essendo stata sede della diocesi di Ruvo fino all’anno 1986, è connessa al palazzo vescovile.

Sulla costruzione della concattedrale ci sono diverse ipotesi, ma molto probabilmente la più veritiera è quella che vede Roberto II di Bassavilla, signore di Ruvo, insieme al Vescovo Daniele, a decidere di costruire una cattedrale a seguito delle invasioni Barbariche e degli eventi bellici del XII secolo che rasero al suolo la città. La chiesa ha una storia di continue modifiche e cambiamenti, già nel 1589 poteva contare dodici altari laterali (poi diventati quattordici). Nonostante l’alto numero di questi la prima cappella costruita si aggira intorno all’anno 1640 ed era dedicata al culto del Santissimo Sacramento, dove l’omonima confraternita si riuniva in preghiera ed a oggi non è più esistente. A questa cappella se ne aggiunse un’altra consacrata al culto di San Biagio e delle sue reliquie, infatti all’interno si venera un frammento del braccio di questo santo, racchiuso in un reliquiario a forma di braccio benedicente.

Nel XVII secolo la chiesa subì ulteriori contrasti a causa degli scontri avuti con il potere laico: sotto il dominio di Ettore Carafa, Duca di Andria e Conte della città di Ruvo fu abbattuto l’altare maggiore per sostituirlo con il trono dello stesso Conte. Fortunatamente nel 1697 fu costruito un nuovo altare e inoltre un ventennio dopo venne riedificato e ampliato il palazzo vescovile.

La cattedrale fu, nella prima metà del settecento, soggetta ad ulteriori cambiamenti: nel 1744 la facciata fu allungata di 2,40 metri per lato e pochi anno dopo (1749) si dotò del controsoffitto ligneo decorato dall’artista Luca Alvese. Inoltre presentava varie cappelle su entrambe le navate: sulla navata sinistra erano disposte le cappelle del coro di notte, del Crocifisso, del Santissimo Sacramento, di San Biagio e di San Lorenzo, mentre sulla destra furono costruite le cappelle dell'Addolorata, della Madonna di Costantinopoli, dei Santi Medici, di San Michele Arcangelo e della Madonna di Pompei.

Si ebbero ancora modifiche nel Novecento: Tra il 1901 e il 1925 fu costruito un nuovo ciborio sul modello di quello della Basilica di San Nicola a Bari e fu messa una vetrata policroma raffigurante l’Immacolata. Sempre nel 1925 fu riedificato l’Episcopio.

Furono eliminate tutte le cappelle, di cui l'ultima (quella del Santissimo Sacramento) solo nel 1935. La distruzione delle cappelle fu attuata (oltre che per motivi pratici) soprattutto per motivi ideologici: per preservare l’originaria veste romanica della cattedrale bisognava eliminare tutte le sovrapposizioni barocche (nel 1918 fu rimosso anche il controsoffitto decorato per gli stessi motivi).

Descrizione Esterno

La facciata, tipicamente romana, è a salienti dotata di tre portali: Il più grande è quello centrale ed è stato arricchito da bassorilievi.

Nell’arco esterno sono raffigurati Cristo affiancato da pellegrini, dalla Madonna e da San Giovanni Battista; questi ultimi sono affiancati da figure angeliche e dai dodici apostoli.

Nel secondo arco è centrale la figura dell’Agnus Dei (Agnello di Dio, simbolo dell’innocenza di Cristo), affiancato dai simboli dei quattro evangelisti; mentre nell’arco interno sono scolpiti due pavoni intenti a beccare un grappolo d’uva (simbolo dell’Eucarestia).

Il portale centrale è dotato di due colonnine sormontate da grifi che poggiano su leoni stilofori a loro volta sostenute da dei telamoni.

I due portali laterali sono invece più piccoli, con al di sopra un arco a sesto acuto.

Sulla facciata sono inoltre presenti archetti prensili con figure umane, zoomorfe e fitomorfe ed al centro si può vedere il grande rosone, cui al di sopra è possibile notare una figura, il “Sedente”, da taluni identificata in Roberto II di Bassavilla. Al culmine della facciata è invece posta la figura del Cristo Redentore che impugna una bandierina segnavento.

Il campanile fu costruito intorno all'anno 1000, prima della concattedrale, con funzione di torre difensiva e di vedetta tanto che da questa struttura era possibile tenere sotto controllo la pianura fino all'Adriatico. Inizialmente la torre era composta di soli tre piani, poi nel XVIII secolo furono aggiunti altri due piani copiando lo stile dei vani originari. La torre faceva quindi anticamente parte del sistema difensivo di Ruvo, per poi diventare campanile con l’edificazione della concattedrale.

Descrizione Interno

L’interno è suddiviso in tre navate che sfociano in tre absidi e in un transetto trasversale alle navate che segue la forma di una pianta a croce latina. La navata più grande è quella centrale ed è circondata in alto da un falso ballatoio che si poggia su due file di colonne, ognuna diversa dall’altra sia per caratteristiche che per provenienza. Le colonne di destra hanno un valore artistico aggiunto rispetto a quelle di sinistra, sono cruciformi e sopra vi sono rappresentate scene della vita di uomini e animali mitologici, su quelle di sinistra invece vi sono rappresentati motivi floreali.

La navata centrale culmina un fantastico ciborio realizzato nel XIX secolo su disegno dell’architetto Ettore Bernich (già famoso per aver realizzato l’eclettico Acquario Romano) e che si ispira a quello della basilica di San Nicola a Bari.

La navata centrale e il transetto sono coperti da una copertura a capriate, mentre le navate laterali da una volta a crociera.

Tesori e Opere d’arte

All’interno della Concattedrale vi sono numerose opere d’arte custodite, tra cui: la statua in legno policromo e intagliato di San Biagio, patrono della città; il reliquario dello stesso santo in argento; un affresco raffigurante la Vergine col Bambino e San Sebastiano risalente al XV secolo, la tavola firmata ZT (il Maestro ZT divenne uno dei protagonisti del revival neobizantino pugliese, che ne condizionò pesantemente lo stile e le iconografie) della Vergine di Costantinopoli; lo splendido crocifisso ligneo del XVI secolo; la statua in pietra del XVI secolo di San Lorenzo; l'affresco del XV secolo la Madonna in trono con il Bambino e il Martirio di S. Sebastiano; una tela della bottega di Marco Pino da Siena raffigurante l'Adorazione dei pastori; tracce di affreschi raffiguranti alcuni santi e la Madonna della misericordia.

Menzione importantissima è la statua argentea di San Rocco realizzata dal maestro napoletano Giuseppe Sammartino.

Sono parte della “collezione” anche numerosi pezzi d’argenteria e di manifattura tessile.

Ipogeo

Il patrimonio sotterraneo della cattedrale di Ruvo è rimasto nascosto per secoli fino al 1925, quando durante i lavori di ristrutturazione emersero alla luce alcune monofore. Tuttavia nel 1935 con l'abbattimento della cappella del Santissimo Sacramento occorse abbassare la quota di calpestio del transetto e delle navate. La nuova pavimentazione però si rivelava in continuazione umida e bagnata, così le indagini condotte tra il 1974 e il 1975 portarono alla scoperta del ricco sottosuolo. Nell’ipogeo furono trovate tombe riconducibili alla civiltà dei peuceti (e romani) che fa pensare che lo zona fosse adibita a necropoli.

Fotografie trovate in rete: tutti i diritti sono riservati agli autori.

Fonti:

“Storia della Cattedrale” , su cattedraleruvo.it , 2009.

“Sistema difensivo di Ruvo di Puglia”, su ruvosistemamuseale.it , 2009

Ferdinando Ughelli, Italia sacra, Venezia, Sebastiano Coleti, 1721.

L'ESTRO PARMENSE DI GIOVANNI LANFRANCO

A cura di Mirco Guarnieri

Giovanni Lanfranco nacque a Parma nel Gennaio del 1582. Divenne paggio del conte Orazio Scotti di Montalbo a Piacenza, ma con la scoperta del talento artistico del giovane Lanfranco il conte lo mise sotto gli insegnamenti di Agostino Carracci, che in quel momento si trovava a Parma al servizio di Ranuccio Farnese per la decorazione del Palazzo del Giardino. Assieme a Sisto Badalocchio rimase al servizio del Carracci fino al 1602, anno della sua morte, per poi dirigersi su indicazione di Ranuccio Farnese a Roma presso la bottega di Annibale Carracci, che stava realizzando gli affreschi del Palazzo di proprietà del fratello Odoardo Farnese. Tra l’arrivo a Roma e il 1610 il Lanfranco realizzò assieme agli altri pittori della bottega i riquadri di scene mitologiche sulle pareti della galleria quali “Arione sul Delfino”1, “Dedalo e Icaro”2, “Ercole e Prometeo”3 tra il 1604-05 e contemporaneamente nella cappella Herrera in San Giorgio degli Spagnoli dove secondo lo studioso Eric Shleiler, il pittore avrebbe messo mano alla lunetta raffigurante “l’Apparizione di San Diego sulla sua tomba”4. Negli ultimi due anni del primo decennio il Lanfranco lavora alla cappella di Sant’Andrea sono le direttive di Guido Reni nel 1608, nell’Oratorio di Sant’Andrea in San Gregorio al Celio nel 1609 dove realizzò le figure di San Gregorio e Santa Silvia, mentre insieme a Sisto Badalocchio produsse un volume di incisioni delle Logge di Raffaello nel 1610.

Il 1609 è l’anno della morte del maestro Annibale. Questo portò al ritorno del pittore nella città natale soggiornando presso il conte Orazio Scotti che gli portò numerose commissioni tra Piacenza e dintorni come il “l’Arcangelo Raffaele che sconfigge il demone”5 per la cappella in San Nazaro e San Celso (Museo Capodimonte, Napoli), la pala d’altare della “Crocifissione con i Santi Pietro e Paolo, la Maddalena e la Vergine” per la chiesa parrocchiale di San Pietro a Porcigatone presso Borgo Val di Taro del 1610, mentre nel 1611 fece la decorazione, andata perduta, della cappella di San Luca per il Collegio dei Notai in Santa Maria delle Grazie di cui è ci giunta solo “la pala dedicata al Santo”6. L’anno seguente è quello che vide il ritorno del pittore a Roma dove vi rimase fino al 1631. Durante questo secondo soggiorno romano realizzò la pala d’altare della “Salvazione di un’anima”7 per una cappella in San Lorenzo a Piacenza (Museo Capodimonte, Napoli) in cui sono visibili elementi chiaroscurali che rimandano alla pittura di Caravaggio. Ancora più visibili sono nel dipinto “Sant’Agata visitata e curata da San Pietro”8 del 1613-14 (Galleria Nazionale, Parma).

Nel 1615 il pittore firmò un contratto con Asdrubale Mattei per dipingere le volte di tre camere dell’ala settentrionale del proprio palazzo: “Giuseppe e la moglie di Putifarre”9,“Giuseppe nella prigione spiega i sogni dei prigionieri”10 e “l’Elia sul carro di fuoco”, andato distrutto. Sempre quell'anno il Lanfranco ricevette due importantissime commissioni: la prima arrivò dal vice-cancelliere di Santa Romana Chiesa, Alessandro Peretti Montalto, dove gli veniva chiesto di partecipare assieme a quasi tutti i pittori della bottega di Annibale Carracci alla realizzazione di un ciclo di undici quadri raffiguranti gli episodi della vita di Alessandro Magno, per ornare le pareti della villa del vice-cancelliere sull’Esquilino. Il Lanfranco realizzò “Alessandro malato mostra la lettera calunniosa al suo medico Filippo”11 e “Alessandro rifiuta l’acqua offertagli da un soldato”12 (Fondazione Cassa di risparmio Pietro Mondadori).

La successiva commissione portata a termine l’anno seguente fu anche la prima opera pubblica del Lanfranco a Roma, la decorazione della “cappella Bongiovanni in Sant’Agostino”13ab : nella cupola il pittore elaborò l’illusionismo caratteristico del Correggio in chiave annibalesca, riprese nuovamente l’elemento chiaroscurale del Merisi nelle due opere laterali cd, mentre la pala d’altare inizialmente non prevedendo la figura del Dio Padre13e (Louvre, Parigi) venne sostituita in quella attuale 13f. Sulla stessa scia stilistica in quegli anni abbiamo la “Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Bartolomeo”14 (Museo Capodimonte, Napoli) sempre nel 1616 e la pala raffigurante la “Vergine col Bambino in gloria tra i Santi Agostino, Borromeo e Caterina d'Alessandria”15 (San Pietro di Leonessa, Rieti) del 1630.

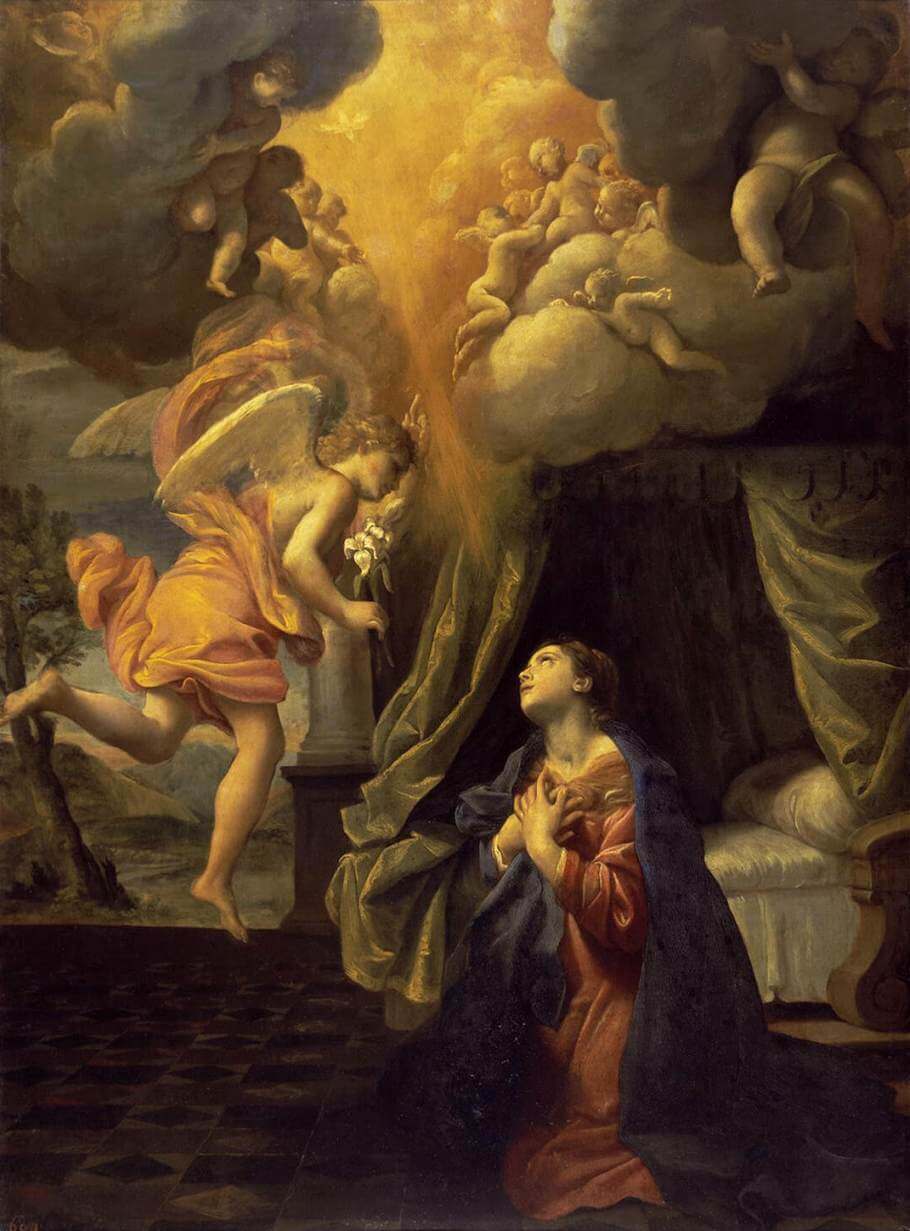

Giovanni Lanfranco si dedicò anche ai dipinti di piccolo formato adatti agli studioli, realizzando opere come “Davide che trascina la testa di Golia”16 (Fondazione Longhi, Firenze) per un membro della famiglia Gavotti, “l’Annunciazione della Vergine”17 per il cardinal Montalto (Hermitage, San Pietroburgo) e “l’Assunzione della Maddalena”18 (Puskin Museum, Mosca) tutte e tre realizzate tra il 1616-17 e legate dalla componente neoannibalesca.

L’enorme successo ottenuto dalla decorazione della cappella in Sant’Agostino attirò l’attenzione di personaggi importantissimi come ad esempio il cardinal Scipione Borghese, papa Paolo V e il cardinal Odoardo Farnese, per cui lavorò nel primo soggiorno romano.

Nel biennio 16-17 del Seicento troviamo il pittore parmense a realizzare il Fregio di una parete della sala Regia della cappella Paolina assieme a Carlo Saraceni e Agostino Tassi, facendogli guadagnare la decorazione pittorica della volta della loggia delle Benedizioni in San Pietro. La sfortuna volle che nel 1621 con la morte del papa, il progetto non proseguì e la loggia non fu dipinta.

Con l’arrivo di Gregorio XV, al Lanfranco vengono preferiti il Guercino e Domenichino, ma nonostante ciò negli anni 20 del Seicento realizzò gli affreschi per la “cappella Sacchetti”19abc in San Giovanni Battista dei Fiorentini (1622-23), per la “volta della loggia del primo piano”20 a Villa Borghese (1623-24) e per la “cupola”21 di Sant’Andrea della Valle (1625-27). In queste ultime due decorazioni si può notare come il Lanfranco rivolga il suo sguardo allo stile barocco.

A Gregorio XV succedette Urbano VIII e nel 1625 il pittore gli fece richiesta di ottenere l’incarico di dipingere la “Navicella” in San Pietro per sostituire la pala rovinata di Bernardo Castello e dopo la visione della cupola da parte del pontefice gli venne ufficializzato l’incarico. Nel 1628 l’affresco venne completato portandogli la nomina di Cavaliere all’ordine di Cristo da parte del papa. In questo affresco purtroppo frammentato, viene rappresentato il momento più alto dello stile pienamente barocco del pittore.

Prima di lasciare Roma nel 1634 alla volta di Napoli, Giovanni Lanfranco venne eletto principe dell’Accademia di San Luca nel 1631 e realizzò alcune pale d’altare come quella di Spoleto22 (1632-34), Perugia (1632), Augusta (1632) e Lucerna (1633).

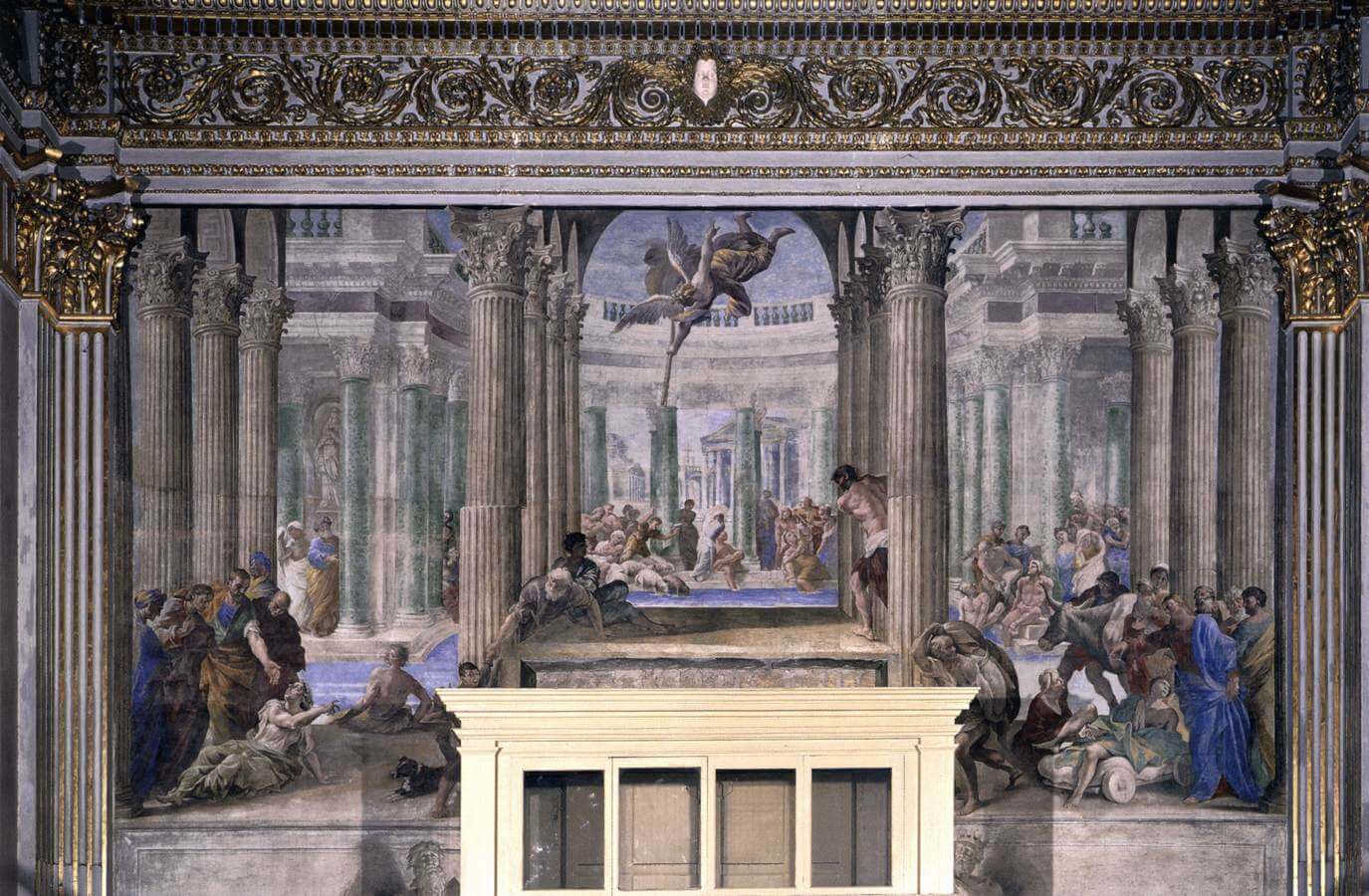

Giunto a Napoli realizzò in poco più di un decennio gli affreschi per la cupola del Gesù Nuovo tra il 1634-36 (successivamente perduta), la “volta della navata maggiore”23 della Certosa di San Martino dal 1637-38, per gli “interni”24 abcdefg della chiesa dei Santi Apostoli tra il 1638-1641, per la “cupola”25 barocca della Reale cappella del Tesoro di San Gennaro tra il 1641-43 e il coro della Basilica della Santissima Annunziata Maggiore anch’esso andato perduto.

Tornato a Roma nel 1646, Giovanni Lanfranco realizzò le ultime due opere, l’affresco del catino absidale26, e dell’arco antistante26 nella chiesa dei barnabiti dei Santi Carlo e Biagio ai Catinati.

Secondo il Bellori l’affresco sarebbe stato inaugurato tra il 4 e 5 Novembre del 1647, poco tempo prima della morte del Lanfranco.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-lanfranco_%28Dizionario-Biografico%29/

http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1482246588114_08_-_Toesca_337.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/14703481.pdf

"LA MANO CHE CREA": MOSTRA SU UGO ZANNONI

Recensione mostra "La mano che crea" a cura di Mattia Tridello

Ugo Zannoni, 1836-1919;

Scultore, collezionista e mecenate;

“Sotto la man che crea

Non tremava il tuo giovine scalpello,

Quando t’apparve alla feconda idea

Tutto avvolto nel suo bruno mantello,

Il divino sembiante

Della grande e sdegnosa ombra di Dante?”

P. Antonibon, Dante scolpito da Ugo Zannoni, Verona 1865

Dante, con sguardo austero, occhi severi e compostezza monumentale, dall’alto del suo piedistallo, guarda da più di 150 anni l’inesorabile e continuo flusso di persone che transitano in Piazza dei Signori, nel luogo che, dal 1865, è diventato la sua sede (Fig. 1-1a). Portandosi la mano al mento, in atteggiamento pensoso, riflette. Sotto di lui, tra un vociferare continuo, espressioni incuriosite e volti di turisti lo ammirano, chi per immortalarlo in qualche foto ricordo, chi, invece, per riservargli una modesta e fuggitiva occhiata. L’Alighieri, tuttavia, continua nel fissare l’eternità, rimane staticamente nella sua posizione, ben consapevole del valore che essa assunse per l’affermazione patriottica di un paese, nell'affermazione di un artista giovanissimo che, a soli vent’anni, con mano vigorosa e forte lo scolpì nel marmo, lo impresse nella memoria dei veronesi che, resistendo all’invasore, videro in questo l’esecutore del più riuscito tributo al padre della lingua italiana. Risulta dunque veramente difficile trovare un artista come l’autore della statua, Ugo Zannoni, così in stretta simbiosi con la storia e l’evoluzione della propria città, capace di aver instaurato un legame forte tanto da farne un indissolubile caposaldo del sistema museale e espositivo veronese.

"La mano che crea": la mostra su Ugo Zannoni

La mostra "La mano che crea", che dal 27 giugno 2020 al 31 gennaio 2021 si apre alla Galleria d’Arte Moderna di Verona, si propone come un’eccezionale e straordinaria opportunità di riscoprire il lato meno noto e per tempo sottovalutato della fondamentale figura dello scultore, veronese d’origine ma milanese d’adozione. Zannoni, infatti, dopo i primi studi all’Accademia di Venezia, ben presto si trasferisce nel tumultuoso e dinamico clima della capitale del Regno Lombardo- Veneto, Milano. Ammesso all’Accademia di Brera egli iniziò a maturare un gusto decorativo inseribile nella cosiddetta “Scuola milanese”, figlio del suo tempo, l’artista si appropriò di uno stile ambivalente: realista nell’interpretazione dei monumenti civili ma incline a un naturalismo descrittivo di ispirazione neo-settecentesca nei soggetti di genere che componevano le sue collezioni private. Non stupisce dunque che le sue prime opere, stimolate dalla volontà di risvegliare la città natale dal torpore nel quale si era addormentata, ebbero notevole e precoce successo tanto da rinforzare, nel suo intimo più profondo, un sentimento municipalistico protettivo e affettuoso nei confronti della città di famiglia, un affetto unico che si tramutò in investimenti e generosi lasciti per il costruirsi di un’identità museale, di una realtà che ancora oggi esiste, il Museo Civico.

Storia della donazione artistica di Zannoni alla base de "La mano che crea"

Anche se, nella storia secolare di collezionisti e mecenati, Verona fu sempre ricca di donazioni che andavano a ingrandire le raccolte museali, nessuna di quest’ultime fu tanto cospicua e ampia come quella che, a diverse riprese, Zannoni generosamente lasciò ai posteri. Dopo un primo lascito di 35 sculture del suo atelier e ben 83 dipinti di autori principalmente lombardi, lo scultore, insieme all’avvocato Zenati, diede inizio a un grandioso progetto espositivo che prevedeva la riorganizzazione dei beni comunali e la creazione di un “sala risorgimentale” (in linea con l’illuminato mecenatismo altolocato ottocentesco) a Palazzo Pompei (all’epoca sede del Museo Civico) per ospitare l’ingente raccolta artistica messa a disposizione dai due donatori. Le sale, aperte il 1 Maggio 1908, riscossero immediato consenso anche dalle autorità civili il sindaco, Luigi Bellini Carnesali, si congratulò personalmente con Zannoni e i suoi colleghi per “il nobile amore e l’assidua opera” prestata per il riallestimento delle raccolte cittadine. La riconoscenza iniziale degli amministratori comunali, tuttavia, non fu sufficiente negli anni successivi ad assicurare la fortuna tanto sperata alle opere lasciate dallo scultore. Il motivo storiografico principale lo si può desumere dal fatto che Zannoni, come accennato in precedenza, apparteneva a una generazione di scultori italiani sottovalutata dalla critica filo-francese dell’epoca. Questa, prediligendo le nuove sperimentazioni plastiche di Rodin e Boccioni, finì per far oscurare le collezioni donate tanto che, arrivate nel 1916 al totale complessivo di all'incirca quattrocento e più beni, iniziarono ad essere parzialmente dimenticate e celate nei depositi. Gli unici pezzi che continuarono ad essere esposti permanentemente furono gli immancabili successi scultorei giovanili quali il modello in bronzo della statua di Dante e le graziose statuine dedicate al tema infantile. L’esposizione si pone quindi come la prima vera e concreta rivalutazione artistica dell’opera di Zannoni a livello sia personale che di commissione e donazione, si mostra al visitatore un affascinante retroscena sul gusto decorativo e collezionistico otto-novecentesco, dà modo di rileggere, nell'attualità moderna, il contributo fondamentale portato dall'artista nella concezione museale stessa, nell'anticipare e esprimere il ruolo, in primis educativo, che assume l’arte e la contemplazione della bellezza. Non a caso la mostra si arricchisce, proprio per tale motivo, di un’attività che non ha avuto precedenti così riusciti nella storia espositiva veronese, di un laboratorio formativo.

Quest’ultimo ha aperto le porte a studenti e professori delle realtà universitarie e accademiche cittadine permettendo loro di cimentarsi e essere coinvolti, accanto allo staff museale, nelle attività di cura delle collezioni, nella sperimentazione di ciò che avviene dietro le quinte, prima, durante e dopo l’apertura pubblica. Anche in questo non manca di certo l’influenza del protagonista dell’esposizione, Zanoni, infatti, sebbene fosse stato molte volte invitato a insegnare presso l’Accademia di Brera, tra il 1904 e il 1915, nell'ultimo periodo di vita, si dedicò con impegno e dedizione all'insegnamento in una scuola a portata di tutti, alla Scuola del Patronato operaio istituita dai padri Stimmatini di Verona. L’umanità autentica unita al messaggio educativo che l’artista voleva presente nelle sue raccolte senz'altro riecheggia egregiamente nelle tre sale della mostra "La mano che crea" e si fa ancor più presente nell'animo di coloro che sapranno gustarla col cuore, prima ancora che con gli occhi.

Il percorso espositivo: il laboratorio-mostra "La mano che crea"

Il laboratorio-mostra si svolge in sette tappe articolate tra la grande Sala orientale del Palazzo della Ragione, lo spazio antistante l’antica Cappella dei Notai e la Sala degli Scacchi.

Per il percorso sono state selezionate 83 opere d’arte delle 212 provenienti dalle donazioni disposte da Ugo Zannoni dal 1905 al 1919.

Ingresso all'esposizione. "La mano che crea"

L’ingresso alla mostra "La mano che crea" avviene tramite un locale voltato nel quale, per introdurre la figura di Ugo Zannoni e il tema del mecenatismo, sono esposti tre busti-ritratto: il primo (Fig. 2) , opera dei fratelli Carlo e Attilio Spazzi, ritrae Ugo Zannoni e fu donato da Achille Forti per l’inaugurazione, l’1 maggio 1908, delle nuove “Sale Zannoni” e “Sale d’arte moderna” del Museo Civico all’epoca nella sede di Palazzo Pompei citata in precedenza. Gli altri due busti presenti (Fig. 3) furono scolpiti in marmo da Zannoni su commissione del Comune di Verona, quale omaggio a Giulio Pompei e a Cesare Bernasconi, due dei protagonisti del primo periodo di incremento delle raccolte artistiche del Museo Civico.

La Sala orientale

Lo spazio complessivo della mostra "La mano che crea" si articola principalmente nella Sala orientale del Palazzo della Ragione. Il vasto ambiente, per l’occasione, risulta diviso, tramite pannelli mobili, in tre differenti sezioni, ciascuna con colori e allestimenti diversi pensati appositamente per rievocare, con l’ausilio di gigantografie di foto d’epoca, determinati luoghi cari e significativi alla figura di Zannoni.

SEZIONE 1, prima sala

La prima sezione della mostra, tramite la gigantografia di una foto d’epoca ritraente l’atelier dello scultore presso la Scuola di Plastica del Patronato operaio degli Stimmatini dove egli insegnò dal 1904 al 1915), mira a ricreare l’ambiente di lavoro e di esposizione delle opere, proprie o acquistate, dello scultore (Fig. 4). Ecco quindi che, insieme ai capolavori che lo resero celebre, come il modello bronzeo della statua di Dante (Fig. 5) o i busti di personaggi illustri del “Pantheon veronese” si susseguono alcune opere di gusto rinascimentale di proprietà di Zannoni e fonti di numerosi riferimenti stilistici, un esempio ne è il “Cristo uomo dei dolori” di Paolo Farinati (artista veronese attivo tra il 1524 e il 1606) (Fig. 6). Alla sinistra dell’entrata sono esposte, invece, raccolte dell’artista di epoca più recente, le statuine di vario genere realizzate da Alessandro Puttinati (Fig. 7) e il “Cesare Beccaria” di Giuseppe Grandi ne sono parte.

SEZIONE 2, seconda sala

La seconda sezione, con grafiche e colori diversi, cerca di riprodurre gli interni di una tipica casa borghese di fine Ottocento. Come è riscontrabile in foto o rappresentazioni d’epoca, le abitazioni del tempo non disponevano di veri e propri spazi dedicati esclusivamente all'esposizione dei quadri e delle statue di famiglia, perciò quest’ultimi venivano collocati negli ambienti di maggiore frequentazione quotidiana, si pensi alle sale da pranzo e ai salotti. Con questo intento si è ricreata un’ipotetica stanza nella quale sono presenti opere di diversi autori e tipologie, di proprietà di Zannoni, probabilmente esposte nella casa di quest’ultimo (Fig. 8a – 8b). Ad arricchire l’ambiente concorre una scrivania d’epoca che funge da supporto per alcune graziose statuette, come l’opera autografa dell’artista, la “Carità”(Fig. 9). A far immedesimare il visitatore sopraggiungono anche le dimensioni, minute e per lo più orizzontali, dei dipinti presenti: si veda, ad esempio, “Lezione a memoria” di Roberto Fontana (Fig.10).

SEZIONE 3, terza sala

Il 1 Maggio 1908 vennero ufficialmente inaugurate le due sale di ri-allestimento della collezione del Museo Civico, all'epoca nella sede di Palazzo Pompei. La terza e ultima sezione espositiva (Fig. 11) cerca, quindi, tramite la riproduzione di una gigantografia di una foto d’epoca scattata all'interno della “sala Zannoni”, di riprodurre il clima che respiravano i visitatori novecenteschi in quell'ambiente, circondati da opere notevoli, presenti ieri come oggi, nelle collezioni civiche (Fig. 12). Ne sono un esempio il “Ritratto di Ugo Zannoni” di Angelo Dall’Oca Bianca (Fig. 12, destra) oppure i gruppi statuari di genere rappresentanti figure sia a tutto tondo che mezzi busti di giovani e aggraziate spose, da notare la complicata ma magistrale lavorazione dei merletti e dei pizzi dei veli delle acconciature (Fig. 13). Un accurato e veramente apprezzabile studio grafico sull'aspetto delle originarie sale novecentesche ha influenzato l’allestimento dell’ultima sezione che, non a caso, presenta nella parte alta della parete alcuni fregi a motivi vegetali simili a quelli presenti in prossimità del soffitto negli ambienti di Palazzo Pompei (Fig. 14).

Termine della visita

Terminata la visita dell’ultima sezione della mostra "La mano che crea", seguendo le indicazioni per l’uscita, si viene introdotti in un ampio ambiente che ospita, oltre a filmati che testimoniano la presenza viva e attuale del collezionismo e del relativo mecenatismo, una suggestiva linea del tempo illustrata (Fig. 15) realizzata, nel corso dell’esperienza laboratoriale, dagli studenti della realtà universitaria e dell’Accademia di Belle Arti di Verona. La rappresentazione, ripercorrendo le tappe fondamentali e principali della secolare storia collezionistica veronese, dal ‘700 fino al ‘900 , conclude cronologicamente l’itinerario artistico nel Palazzo della Ragione.

Giunge alla fine un viaggio retrospettivo e veramente inedito nella figura di Ugo Zannoni, nell'immagine virtuosa e generosa di uno dei principali fautori di un patrimonio artistico unico, di un corpus pittorico e scultoreo che trae le sue radici nell'incondizionato amore dell’artista alla sua città natale, alla terra che ne vide l’evoluzione. Dai primi successi all'ardore patriottico, dalle donazioni alla riorganizzazione del Museo Civico, dal giovane irrefrenabile scultore alla mano paziente e abile nell'allestire spazi d’arte, nel creare luoghi dell’animo in cui piantare i semi dell’amore verso il sentimento del “bello”. Zannoni ha lanciato un seme che ora, germogliando, viene riscoperto, torna alla luce per essere di nuovo da noi tutti apprezzato, alimentato e tramandato alle generazioni future.

Informazioni per la visita

Mostra "La mano che crea", dal 27 giugno 2020 al 31 gennaio 2021

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti - Palazzo della Ragione

Cortile Mercato Vecchio 6 - Verona

Tel. 045 8001903

www.gam.comune.verona.it

Orario

Da martedì a domenica 11 -17

Lunedì chiuso

Ultimo ingresso ore 16.15

SABATO 27 e DOMENICA 28 giugno 2020 INGRESSO SPECIALE 1 euro

BIGLIETTERIA

La biglietteria presso la Galleria d’Arte Moderna è attiva.

Il biglietto può essere acquistato anche online su museiverona.com, prenotando anche l'orario di ingresso.

Biglietto Galleria d’Arte Moderna

Intero: 4,00 €

Ridotto: 2,5 €

scolaresche: € 1,00

Hanno diritto al biglietto ridotto: gruppi superiori a 15 persone; ragazzi dagli 8 ai 14 anni; studenti dai 14 ai 30 anni (con tessera studenti o libretto universitario); adulti oltre i 60 anni di età; possessori delle apposite convenzioni.

Ingresso gratuito: bambini fino a 7 anni, residenti nel Comune di Verona con più di 65 anni, portatori di handicap e accompagnatori, insegnanti accompagnatori di scolaresche (due per ogni classe indipendentemente dal numero di studenti).

Biglietto cumulativo Galleria d’Arte Moderna Achille Forti + Torre dei Lamberti

Intero: 8,00 €

Ridotto: 5,00€

scolaresche: € 1,00

Hanno diritto al ridotto: gruppi superiori a 15 persone, studenti dai 14 ai 30 anni (con tessera studenti o libretto universitario), adulti oltre i 60 anni di età, possessori delle apposite convenzioni ingresso gratuito: anziani (over 65) residenti nel Comune di Verona, portatori di handicap e loro accompagnatori, bambini fino a 7 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche (due per ogni classe indipendentemente dal numero di studenti) con HYPERLINK "https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38678"VeronaCard

Le semplici regole per una buona visita sono disponibili sul sito museicivici.comune.verona.it

Bookshop

Il bookshop del museo è fornito di pubblicazioni e oggetti di design

Servizio di biglietteria e bookshop

Rear soc. coop.

Catalogo

Panini Editore

LA CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA AL FORO

A cura di Maria Anna Chiatti

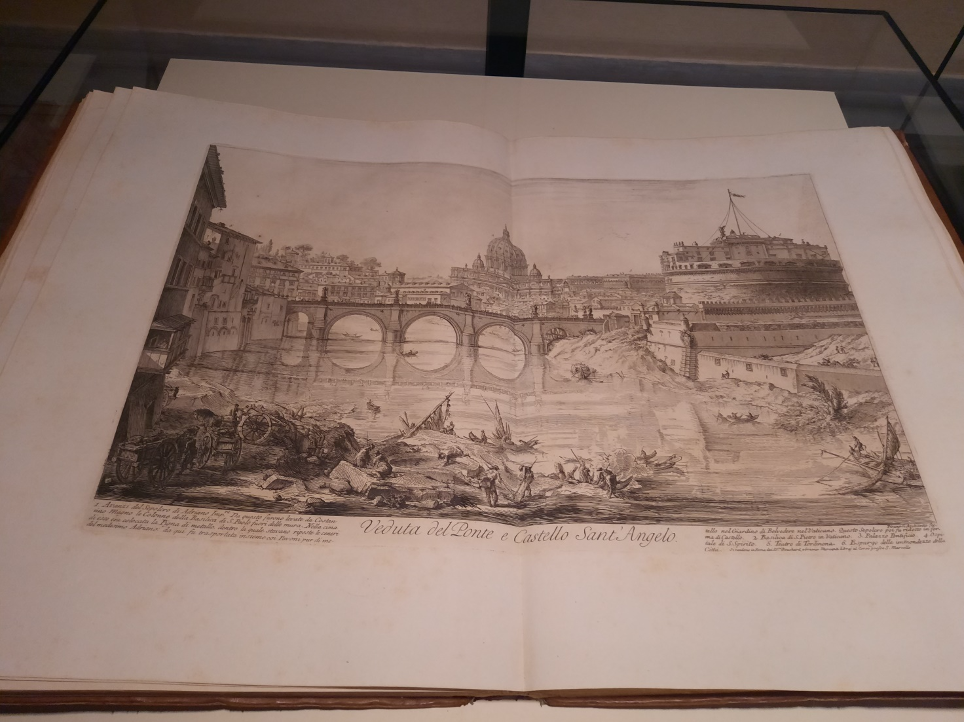

La chiesa dei Santi Luca e Martina è la sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, insieme al Palazzo Carpegna. Si trova in un punto fortemente suggestivo del centro di Roma, di fronte all’arco trionfale di Settimio Severo, ai piedi del Campidoglio (fig. 1). L’edificio sacro fu costruito ex novo sul sito del titolo primitivo di Santa Martina, concesso nel 1588 da papa Sisto V all' (ancora) Università dei Pittori di San Luca: il passaggio ufficiale da Universitas ad Accademia avvenne infatti nel 1593, con la simbolica fondazione ad opera di Federico Zuccari (1540 - 1609) dell’«Accademia de i Pittori e Scultori di Roma», della quale divenne il primo principe. Soltanto durante il principato di Pietro da Cortona (1596 - 1669), dopo il 1634, gli Architetti entrarono a far parte dell’Accademia al pari di Pittori e Scultori.

Sebbene la chiesa fosse stata oggetto di lavori e progetti di adattamento e parziale ricostruzione fin dall’ultimo decennio del Cinquecento, redatti probabilmente da Francesco da Volterra (1535 - 1594) e da Ottaviano Mascherino (1536 - 1606), il suo integrale rifacimento fu avviato solo nel 1635, grazie al rinvenimento delle reliquie di Santa Martina e all’interessamento del principe dell'Accademia, Pietro da Cortona, che ne progettò l’attuale veste architettonica. I lavori, più volte interrotti, possono considerarsi conclusi entro il 1679; tra il secolo XVIII e il XIX veniva compiuta la sistemazione degli altari e la decorazione interna. In seguito ai lavori per l’apertura, nel 1932, di via dell’Impero, la chiesa rimase unica superstite degli edifici che insistevano sul medesimo isolato e, su progetto di Gustavo Giovannoni (1873 - 1947) ne vennero ridefiniti i fronti laterale a nord e absidale. La demolizione della sede accademica, addossata e contigua alla chiesa, sancì il definitivo distacco dell’Accademia dall'edificio religioso che l’aveva ospitata per oltre tre secoli.

L’accesso alla chiesa avviene tramite l’articolata facciata principale, che fino alle recenti sistemazioni tardo novecentesche costituiva il fondale di via della Consolazione.

San Luca, la chiesa superiore

Maestro della pittura - si ricordi il meraviglioso esempio del Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo Barberini - anche sul piano della progettazione architettonica Pietro da Cortona sviluppò una interpretazione dello spazio del tutto personale. Pur partendo dalla costante e libera riproposizione degli ordini classici, egli attinse anche alle esperienze bramantesche e palladiane, modellando plasticamente i propri edifici in modo scenografico. Sin dai suoi esordi in campo architettonico, mostrò infatti la capacità di unire la tradizione classica e rinascimentale, manipolandole con una sensibilità scenografica in parte riconducibile alla lezione del manierismo fiorentino, in parte allo studio dell’architettura romano - ellenistica.

Tutto ciò è evidente nella chiesa presa oggi in considerazione, che resta uno dei primi e più completi esempi del Barocco romano. Come già detto, la costruzione sorge ai piedi del Campidoglio, tra il Foro di Cesare e l’antica Curia, in luogo della chiesetta medievale di Santa Martina.

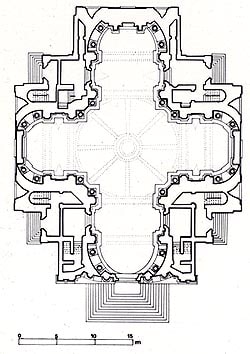

Pietro da Cortona cominciò con la ricostruzione (a proprie spese) della cripta, dopo aver ottenuto da papa Urbano VIII il privilegio di potervi erigere la propria cappella funeraria; d’altro canto aveva già disegnato un progetto completo per la chiesa, e la pianta originariamente prescelta fu quella circolare, in omaggio alla tipologia del martýrion. Tuttavia, dopo il ritrovamento delle ossa di Santa Martina, nel corso degli scavi della cripta nell'ottobre 1634, l'importanza dell'impresa aumentò considerevolmente e l’architetto cortonese preferì optare per una pianta a croce greca (fig. 2), nella quale è evidente il ritorno agli schemi del rinascimento toscano anche se - ed è qui che risiede la genialità del progetto - egli ne reinventò completamente la distribuzione degli spazi: il braccio longitudinale della croce è leggermente più lungo di quello trasversale, sebbene entrambi terminino con absidi semiellittiche, le cui morbide curve annullano la percezione di qualsiasi asimmetria dimensionale.

Le pareti interne si snodano lungo il perimetro della croce con un suggestivo alternarsi di rientranze e aggetti scanditi dall'ininterrotto succedersi di colonne, nicchie e paraste ,culminante nell'addensarsi di un complesso sistema di colonne e pilastri ionici binati (figg. 3 - 6), agli angoli d’incrocio dei due bracci. In questo modo la presenza degli spigoli viene di fatto annullata e la sensazione che ne deriva è quella di uno spazio avvolgente che, modellandosi in modo quasi scultoreo, grazie anche all'assoluta prevalenza del colore bianco, suggerisce il senso di uno scenografico colonnato circolare.

Santa Martina, la chiesa inferiore

La chiesa inferiore, riccamente decorata da marmi policromi, è dedicata alla santa martire Martina, della quale sono custodite le reliquie nell'altare maggiore posto al centro della cripta (fig. 7): di forma rettangolare, questa è coperta da una cupola schiacciata a lacunari (fig. 8) sostenuta da colonne angolari. Due cappelle di tipo catacombale si aprono ai lati della cappella centrale, e altre strutture analoghe trovano posto sullo stesso livello inferiore (fig. 9).

Per disposizione testamentaria di Pietro da Cortona, l’amministrazione della chiesa inferiore di Santa Martina venne affidata dopo la sua morte al Conservatorio di Sant'Eufemia, che ne è attualmente proprietario.

La facciata della chiesa dei Santi Luca e Martina

La stessa logica di modellazione delle strutture murarie attraverso lo spregiudicato impiego dell’ordine architettonico si riscontra anche negli esterni e, in modo spettacolare soprattutto nella facciata, rivolta a Sud (fig. 10). Questa, a spiccato sviluppo verticale, è suddivisa in due livelli da una massiccia trabeazione aggettante, che svolge anche la funzione decorativa di marcapiano. La superficie della muratura, a differenza di ciò che avviene in corrispondenza delle altre tre absidi, le quali esternamente presentano pareti piane e squadrate, risulta qui convessa. In questo modo la forma interna trova un immediato riflesso anche all'esterno, dove l’articolato alternarsi di semi-colonne e paraste a coppie con capitelli ionici quasi anticipa al visitatore le soluzioni che potrà trovare all'interno.

L’andamento curvilineo della facciata arginato ai lati da coppie di pilastri sporgenti prosegue l’audace sperimentazione di forme, avviata da Pietro nella perduta Villa del Pigneto dei marchesi Sacchetti. Di fatto questa è la prima facciata decisamente barocca, nata parallelamente alle prime ricerche di Francesco Borromini (1599 - 1667) sul medesimo tema (la facciata dell'Oratorio di San Filippo Neri risale più o meno agli stessi anni). La magnificenza con cui sono state trattate le superfici, fortemente strutturate in un plastico succedersi di colonne incassate e pilastri aggettanti, riecheggia la lezione di Michelangelo senza però escludere accentuazioni decorative e imprevisti accostamenti di linee curve e spezzate che si fanno particolarmente apprezzare nelle capricciose invenzioni sia per l’interno (fig. 11) che per l’esterno della cupola a pianta circolare, la cui fantasiosa tipologia deriva dalla sovrapposizione di due ipotesi costruttive apparentemente opposte: da un lato la calotta a lacunari del Pantheon, dall'altro la struttura con costolonature rilevate di San Pietro. L’effetto decorativo che ne consegue è di straordinario impatto, in quanto il complicato arabesco di cassettoni ottagonali e nervature, valorizzato in toto dagli otto finestroni luciferi del tamburo, conferisce all'intradosso un profuso senso di spazialità dilatata, del tutto assimilabile agli effetti pittorici di sfondamento prospettico dei quali Pietro da Cortona era maestro.

Bibliografia

Cricco G., Di Teodoro F. P., Itinerario nell’arte, Vol. 2, Zanichelli, Bologna 2004

Sitografia

Sito web dell’Accademia di San Luca al link: https://www.accademiasanluca.eu/it/accademia/sede/la_chiesa_dei_santi_luca_e_martina

Sito web del Dizionario Biografico degli Italiani, voce Pietro Berrettini, al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-berrettini_%28Dizionario-Biografico%29/

IL CROCIFISSO DEL CONCILIO A TRENTO

A cura di Alessia Zeni

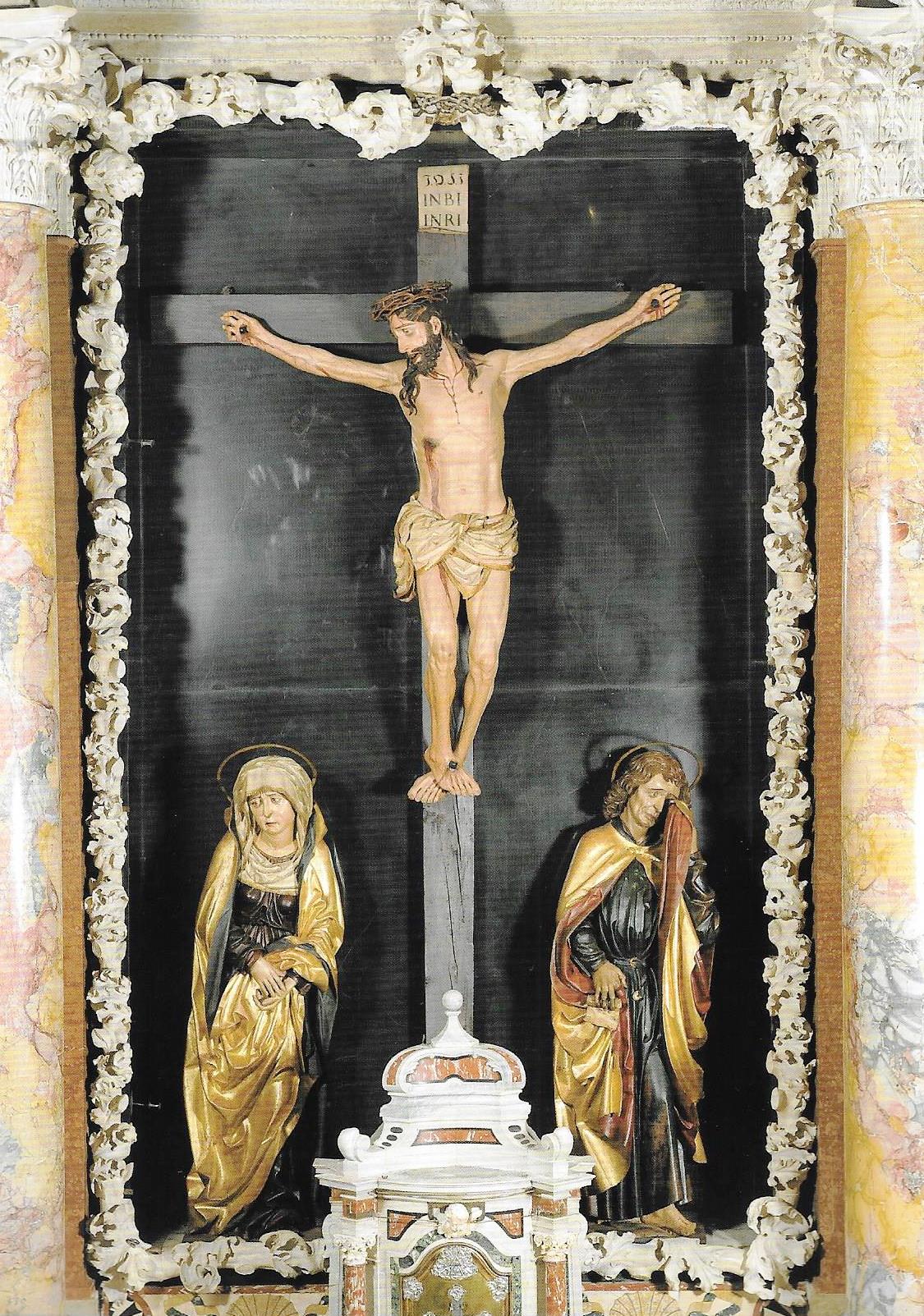

Il visitatore che si reca nel Duomo di Trento, tra le opere d’arte da vedere, dovrebbe annoverare il Crocifisso del Concilio, così chiamato perché sotto di esso furono firmati i decreti conclusivi del Concilio di Trento (1545-1563). Il Crocifisso è conservato nella Cappella Alberti costruita nel 1682-1687, sulla parete sud della cattedrale, per volere del principe vescovo di Trento, Francesco Alberti Poja (1677-1689), come luogo della sua sepoltura e conservazione della reliquia. E’ un'opera esemplare nel panorama artistico trentino, esempio di arte regionale molto spesso influenzata dalla scuola tedesca d'Oltralpe.

Il vescovo Alberti Poja fece costruire una cappella a pianta quadrata con tamburo ottagonale, cupola con lanterna e una decorazione pittorica e architettonica che doveva esaltare il Crocifisso del Concilio di Trento. La cappella venne realizzata nello stile barocco dell’epoca che tendeva al meraviglioso e allo sbalorditivo con pitture di Giuseppe Alberti (1640-1716), statue ed elementi plastici dello scultore trentino Paul Strudel (1648-1708) e stucchi di Girolamo Aliprandi della Valle d’Intelvi. Purtroppo molte di queste decorazioni sono state rimosse nel restauro del 1843-1845 per smorzare l’aspetto vistosamente barocco della cappella, probabilmente poco apprezzato dalla curia vescovile dell’epoca. Per fortuna gli stucchi che ornavano la cappella non sono andati tutti persi, alcuni di questi oggi decorano l’altare che contiene il Complesso scultoreo del Crocifisso.

La decorazione pittorica di Giuseppe Alberti prevedeva otto Episodi Biblici affrescati nella cupola, scelti per le loro connessioni con il tema della Crocifissione e della salvezza; a questi fanno seguito, più in basso, sulle pareti del tamburo, cinque Scene della Passione e, nei pennacchi, la raffigurazione allegorica di Quattro Virtù, le virtù esercitate da Cristo nel suo sacrificio. A questo tema si legano le rappresentazione delle tele laterali della cappella che raffigurano l’Adorazione dei pastori e la Resurrezione, opere di pittura barocca del bavarese Carlo Loth. Entro l’altare, infine, il rilievo di Adamo ed Eva davanti all’Albero del bene e del male che allude al Peccato originale (la causa del sacrificio di Cristo), le statue della Maddalena e della Veronica (oggi sistemate davanti all'ingresso della cappella) nonché le rappresentazioni dell’Arma Christi che evocano in termini diretti la Passione.

Questo complesso programma iconografico è stato pensato per esaltare la Crocifissione del Concilio di Trento, un’opera imponente con i suoi 218 cm di altezza, e dalla forte drammaticità, tanto da poterla ritenere tra le più tragiche rappresentazioni della morte di Cristo in croce. La scultura è di un artista tedesco, Sixtus Frei da Norimberga, che realizzò la scultura dopo il 1511, quando arrivò nel capoluogo trentino, in legno dipinto di stile tardogotico, dove ogni dettaglio è stato studiato per trasmettere il dolore di Cristo in croce e la tristezza dei due dolenti, Maria Addolorata e San Giovanni apostolo. Il Cristo con i capelli che cadono in disordine, le sopracciglia che si inarcano sulla fronte corrugata, gli occhi che fuoriescono dalle occhiaie incavate e la bocca semi aperta accentuano la sofferenza del figlio di Dio. Una sofferenza che viene amplificata dall'ossatura della cassa toracica, dove si intravedono le costole, da una ferita che mostra il sangue abbondante e dai chiodi che fissano il corpo alla croce. I due dolenti, Maria e Giovanni, sono raffigurati in ricchi panneggi ed entrambi evitano di guardare il Crocefisso, come a voler rifuggire dal guardare lo spettacolo drammatico del Cristo morente.

Il Crocifisso del Concilio è inserito in una delle opere più belle del Duomo di Trento, un altare realizzato in pietra e marmo con sculture e decorazioni dalla forte carica simbolica (figura 1). In primis i due Angeli di Paul Strudel sistemati sul timpano spezzato dell’altare e scolpiti in ginocchio, in morbidi panneggi, che tengono la lancia con cui venne trafitto il costato di Cristo, e la spugna, con cui i soldati gli diedero da bere aceto. Gli Angioletti esultanti che chiudono in alto l’altare, sorreggono uno striscione marmoreo che riporta la scritta: “Unde mors oriebatur inde vita resurgit” ovvero “Dalla morte è venuta la vita” (figura 1).

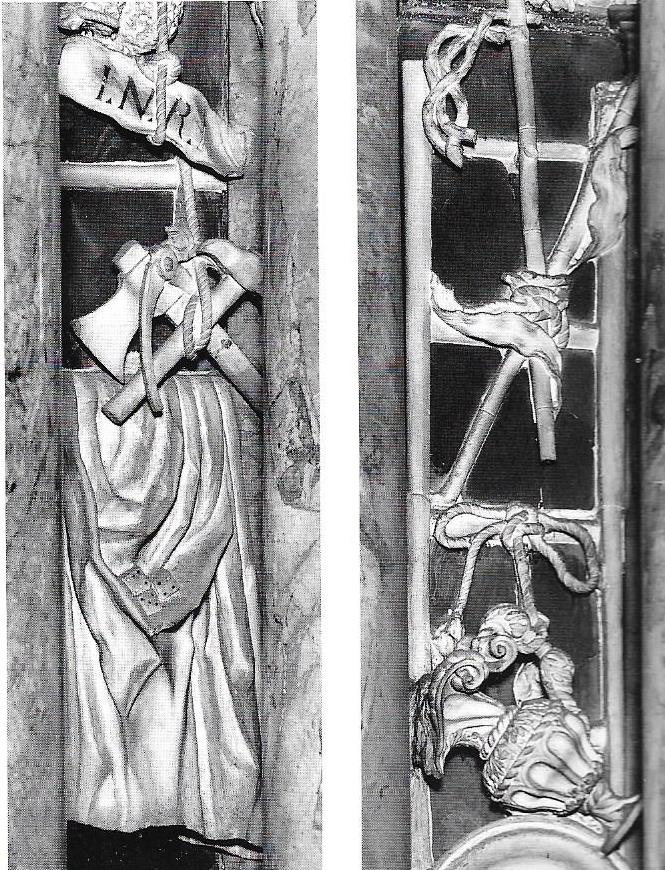

Inserita tra le colonne dell’altare vi è una delle sculture più belle della cappella, l’Arma Christi di Giuseppe Aliprandi, ovvero l’insieme dei simboli che si riferiscono alla Passione di Gesù. Tra le colonne di sinistra troviamo gli elementi che ricordano la notte in cui Cristo è stato tradito dal discepolo Giuda: il gallo, la sacca dei denari, una fiaccola, una coppa, un elmo, il guanto di un soldato, un pugnale, una lanterna, una veste e una spada. Tra le colonne di destra gli oggetti che ricordano la condanna, le torture e la crocifissione: alcuni flagelli, una brocca, uno scudo, dei fastelli di verghe, l’iscrizione INRI, un’ascia, un martello e la veste coi dadi. Infine inquadra l’edicola della Crocifissione uno straordinario fregio in pietra scolpito da Paul Strudel con l’intenzione di alludere all'albero da cui fu ricavato il legno della croce; l’artista scolpisce un tronco ricoperto di foglie e in alto lo conclude con una corona di spine (figura 3).

Chiude il tutto, nel timpano spezzato dell’altare, la scultura di Adamo ed Eva davanti all’albero del Bene e del Male che rappresenta l’albero del Paradiso terrestre e il peccato dei progenitori vinto da Gesù che morì sulla croce.

IL CASTELLO DELLA PIETRA

A cura di Simone Rivara

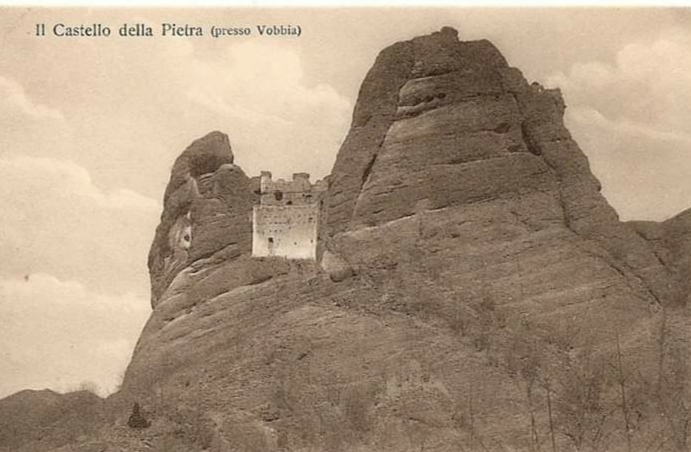

Nell'entroterra genovese, sull'Appennino ligure, lasciando la vallata principale dello Scrivia si entra in Val Vobbia, dove il paesaggio, caratterizzato da strati calcarei, all'improvviso cambia lasciando spazio alla Puddinga (roccia sedimentaria costituita da frammenti rocciosi più o meno arrotondati cementati da sostanze di varia natura, fig. 1). Qui millenni di erosione e paleofrane hanno formato i caratteristici canyon, dove il conglomerato Oligocenico emerge sulla macchia boscosa in un duello senza tempo.

In questo contesto paesaggistico sorge una delle più suggestive quanto, purtroppo, poco conosciute architetture medievali d’Italia: Il Castello della Pietra.

Unicum a livello globale, questo castello si erge isolato nella boscaglia tra due torrioni naturali di Puddinga che si elevano per oltre 150 metri ed è un esempio di perfetta coesione tra ambiente naturale ed opera dell'uomo (fig. 2).

Storia del castello della Pietra

Il castello della Pietra è situato nelle vicinanze del paese di Vobbia, che nasce come stazione commerciale lungo la Via dei Feudi imperiali (Via del Sale), che dal litorale ligure (Recco, Portofino e quindi Genova) conduceva alle città della Pianura Padana, un tempo percorsa dai mercanti che giungevano nei porti per scambiare le merci con il sale, fondamentale, all'epoca, per conservare gli alimenti.

Nonostante gli sforzi di ricerca compiuti il passato del castello rimane avvolto in un alone di mistero: le notizie storiche sono poche e frammentarie e riguardano tutte fatti relativi ai suoi proprietari, nessuna riguardante le caratteristiche edilizie e funzionali dell’edificio. L'unico documento che lo raffigura è uno schizzo di Matteo (fig. 3), eminente cartografo al servizio della Serenissima Repubblica di Genova, del 1748, che ci restituisce un’immagine approssimata che tuttavia lascia intendere una copertura a due spioventi nel corpo principale e una ad unico spiovente nel corpo di ingresso (informazioni utilizzate per il restauro di cui dopo parleremo); inoltre esistono alcune rappresentazioni del Castello nelle pitture parietali dell'oratorio di Ronco Scrivia, sebbene piuttosto fantasiosa (fig. 4), ed in quello di Vobbia, più fedele (fig. 5).

In assenza di sufficienti ed esaurienti documentazioni storiche in merito alla reale data di edificazione del Castello della Pietra, si è ipotizzato che la costruzione possa essere risalente al 1100 o ad una data ancora precedente ed è innegabile che la posizione ardita abbia suggerito ai primi signorotti l'idea di un rifugio inespugnabile.

Il primo documento ufficiale che cita il Castello della Pietra risale al 1252 con il quale divenne proprietà di Opizzone della Pietra, il cui appellativo deriva proprio dall'acquisizione di questo feudo. Si sa per certo che Opizzone fu anche l'unico feudatario ad abitarlo. Secondo i celebri Annali dello storico Caffaro di Rustico da Caschifellone già nel XIII secolo il castello presentava le stesse caratteristiche strutturali e architettoniche di quelle attuali e la sua giurisdizione comprendeva l'Alta Val Borbera travalicando il colle di San Fermo. A seguito della morte di Guglielmo della Pietra, il maniero passò di proprietà della famiglia nobiliare Spinola fino al 1518, quando fu ceduto per disposizione testamentaria agli Adorno: il testamento è datato al 7 giugno 1518 e si specifica il volere di Tolomeo Spinola in favore dei fratelli Antoniotto e Gerolamo Adorno. Prospero Adorno ne ottenne l'ufficiale investitura il 17 gennaio del 1565 e dieci anni dopo (1575) la proprietà passò nelle mani del fratello Girolamo Adorno. Nel 1579 fu espugnato da alcuni malviventi, ma venne riconquistato da Giorgio Centurione su incarico del Senato della Repubblica di Genova. Nel 1620 l'imperatore Mattia d'Asburgo lo annesse al feudo Pallavicino in val Borbera perdendo così ogni potere giurisdizionale autonomo, ma costituendo fino alla fine del Settecento una enclave tra i più grandi feudi dei Fieschi e degli Spinola; sotto la sua giurisdizione rientravano Torre di Vobbia, Pareto in val Brevenna e Gordena in Alta Val Borbera. In seguito divenne proprietà dei Botta Adorno. Nel 1797, le truppe francesi giunsero sull'Appennino e, per volere di Napoleone Bonaparte, vennero soppressi i Feudi Imperiali. Il maniero fu così abbandonato dall'ultimo carismatico castellano, Michele Bisio e dopo qualche anno fu dato alle fiamme decretandone così la progressiva rovina. Il bronzo dei cannoni fu prelevato dal vescovo di Tortona per essere poi utilizzato per la fusione delle campane della chiesa di Santa Croce di Crocefieschi. I ruderi dell'antico castello restarono comunque di proprietà dei Botta Adorno fino al 1882 quando fu ceduto alla famiglia Cusani Visconti. Il 21 maggio del 1919 il proprietario Luigi Riva Cusani lo vendette a Giovanni Battista Beroldo di Vobbia. La famiglia Beroldo lo donò poi al Comune di Vobbia nel 1979.

Storia di un restauro

Dopo aver affrontato una poco soddisfacente ricostruzione dei fatti storici, ad ogni buon conto doverosa, concentriamoci ora sul recupero dell'edificio, avvenuto negli anni ’80, indubbiamente l’aspetto più interessante.

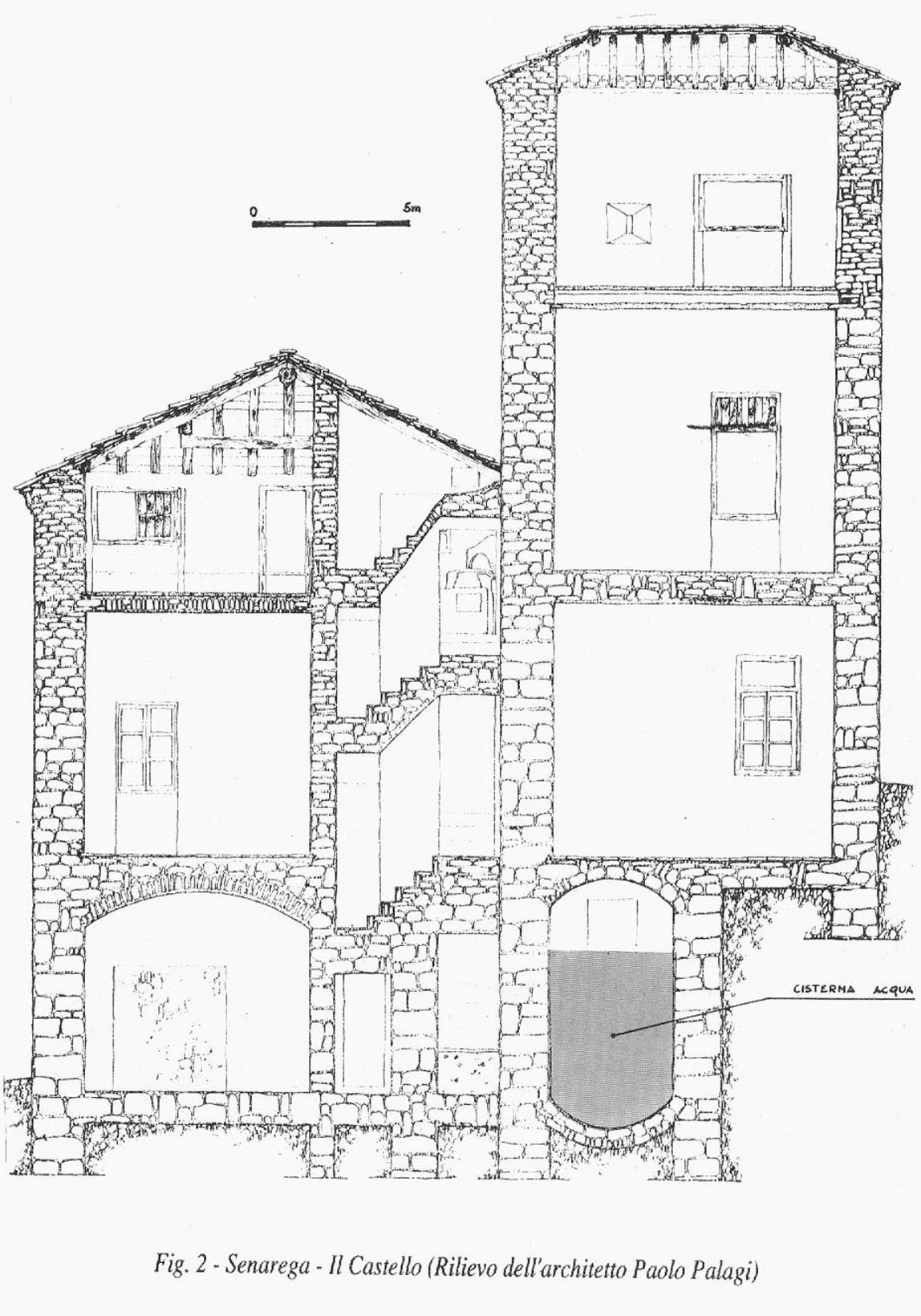

Come già detto gli ultimi proprietari cedettero a titolo gratuito il Castello della Pietra al Comune di Vobbia. Tale passaggio da proprietà privata a bene pubblico fu fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, che arrivarono, i primi, nel 1980, per avviare i lavori di blocco del degrado murario, ponendo così la necessità di predisporre un progetto per i lavori di restauro, decisamente arduo in quanto il tema da affrontare si presentava in tutta la sua complessità, sia sotto il profilo della conservazione , sia sotto l'aspetto storico, considerate le condizioni di avanzato degrado dell'insediamento fortificato (fig. 6, 7).

Nel 1981 fino al 1986 una impresa edile lavorò al consolidamento di quanto restava delle strutture murarie e l'integrazione dei muri perimetrali (naturalmente sotto la stretta sorveglianza degli organi preposti), ricostruendo la volta del salone centrale con l'utilizzo di una centina in legno di eccezionale fattura (fig. 8, 9), nonché la copertura lignea dell'avancorpo. Tutti gli interventi operati furono realizzati secondo la metodologia del restauro critico, ovvero un restauro che consente una chiara lettura di quanto è stato introdotto rendendolo sempre distinguibile dal tessuto murario precedente. Fu anche necessario installare una teleferica (fig. 10) per ovviare al problema del difficile trasporto dei materiali in un luogo non solo alto e scosceso, ma anche collegato alla strada provinciale tramite un lungo sentiero in rovina nel bosco, solo successivamente adeguato agli standard di sicurezza per consentire la fruizione. Inoltre furono recuperate dal detrito interno la maggior parte delle pietre destinate al consolidamento, sempre per conferire al castello un aspetto il più possibile vicino all'originale, oltre a cercare eventuali oggetti tra le macerie.

I lavori proseguirono tra il 1989 e il 1991 con la costruzione dei tetti in scandole del corpo principale e del “camminamento” nord, rigorosamente in castagno (fig. 11). Di seguito iniziò il lavoro di installazione dei camminamenti costituenti il percorso di visita in elementi metallici grigliati e fu realizzato il sentiero che porta dalla strada provinciale al Castello della Pietra (fig. 12, 13, 14).

Durante i lavori non mancarono alcune significative scoperte.

Di seguito cito il geologo Sergio Pedemonte che, insieme a molti volontari locali, si impegnò in questo progetto di recupero, le sue parole ci restituiscono le sensazioni del momento:

Si partì dal salone principale e quella che era sempre stata ritenuta una stanza sotterranea scoprimmo subito essere una cisterna: il 1° novembre 1981 venne alla luce il pavimento in roccia del grande locale e i muretti di mattoni che si possono osservare sotto le griglie di protezione. Si ebbe l'accortezza di segnare con la vernice rossa il profilo dei detriti: ognuno può capire, a distanza di anni, cosa significò spostare quei metri cubi di pietre, terra e calce.

(PEDEMONTE Sergio 2012, 180)

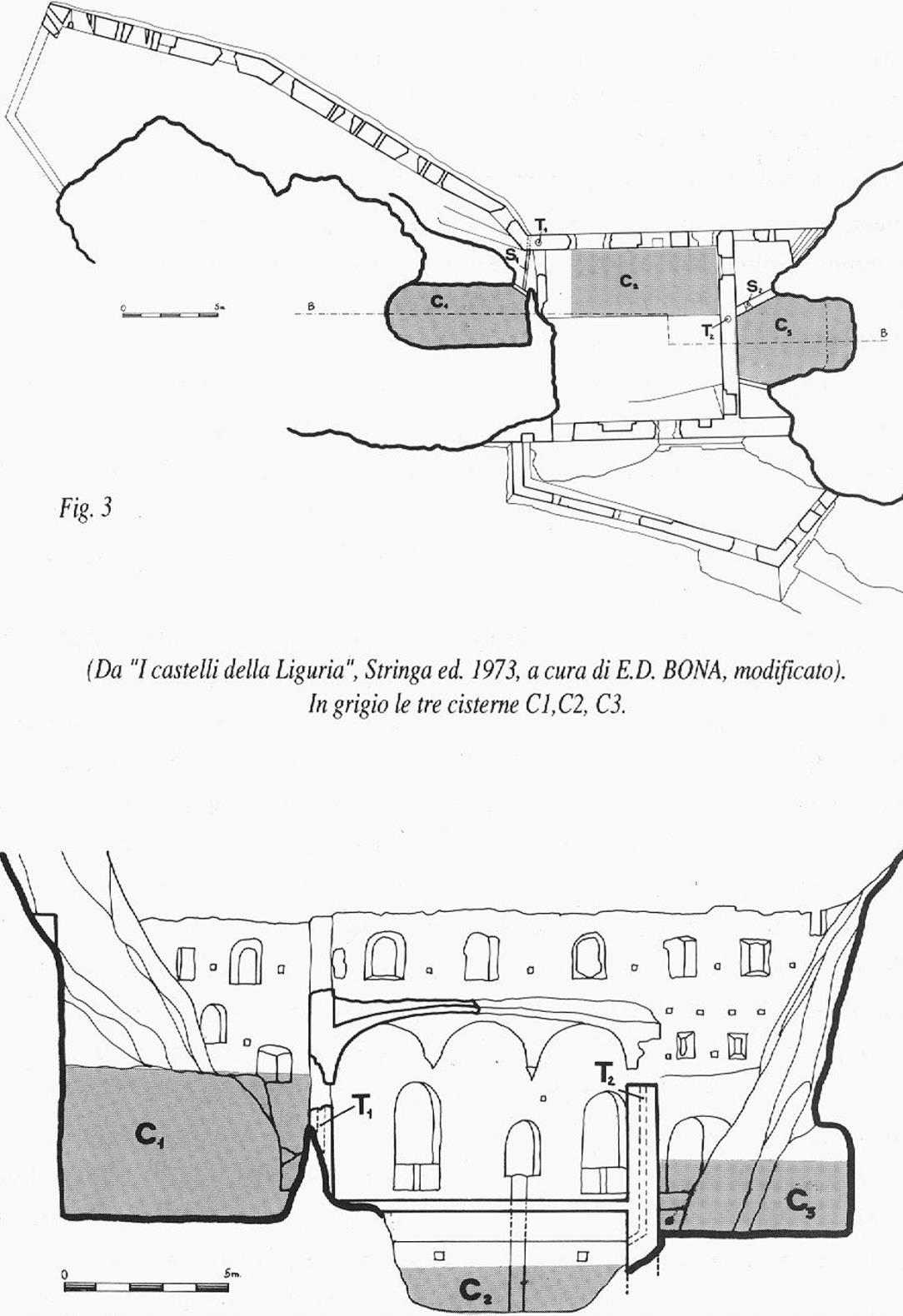

Infatti all'interno del complesso si scoprirono, con grande sorpresa, tre distinte vasche di raccolta dell’acqua piovana (fig. 15, 16, 17): la prima (C1 in fig. 15), la più grande, si trova tra il corpo principale e il “camminamento” nord, la seconda (C2 in fig. 15) al di sotto del pavimento del salone principale, la terza (C3 in fig. 15) tra il corpo principale e la base del torrione ovest. Tutte e tre erano impermeabilizzate da uno strato di malta di calce spesso due-tre centimetri, conservatosi solo in corrispondenza dei livelli inferiori, protetti dai detriti. Va precisato che in corrispondenza di questo primo bacino, parzialmente scavato nella puddinga, lo sgombro dei detriti ha permesso il ritrovamento di resti carbonizzati (effetto torba) di un pavimento o soffitto in legno ed alcune “scandole”, precipitato sul fondo dell’invaso probabilmente durante l’incendio. Sul modello di tali reperti è stato possibile progettare l'attuale copertura dell'edificio.

La seconda cisterna (C2 in fig. 15) era alimentata da un sistema di tubature evidenziate in figura 15 (T1, T2) ed era accessibile solo grazie ad una botola posta nel salone principale.

Le tre cisterne erano molto probabilmente collegate tra loro e hanno una capienza complessiva di 100 m ³: ciò, secondo le stime, permetteva un’indipendenza dalle fonti di approvvigionamento esterne di sei mesi.

Il Castello della Pietra dal 1993 è visitabile negli ambienti interni e fa parte del “Parco Regionale Naturale dell'Antola”; inoltre ospita una mostra permanente sui castelli della Valle Scrivia.

- A causa della situazione di emergenza epidemiologica non è stato possibile purtroppo reperire immagini di migliore qualità -

Bibliografia

PEDEMONTE Sergio, Per una Storia del Comune di Isola del Cantone, Grafiche G7, Savignone (GE), 2012.

PEDEMONTE Sergio, PASTORINO Mauro Valerio, Le Cisterne dei Castelli di origine Medievale con particolare riferimento al Castello della Pietra, Quaderni della Comunità Montana Alta Valle Scrivia N°1.

Sitografia

http://www.boglivalboreca.it/itinerari/via-del-sale

http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=5214

L'ICONA DELLA MADONNA DEL PILERIO

A cura di Antonio Marchianò

Il culto della Madonna del Pilerio

L’icona della Madonna del Pilerio attualmente custodita e venerata nella Cattedrale di Cosenza, nella cappella a lei dedicata, è un pregevole dipinto su tavola risalente al XII sec. voluta dall'Arcivescovo Mons. Giovan Battista Costanzo per favorire l'afflusso dei pellegrini. Il culto cattolico della Madonna del Pilerio risale all'anno 1576, quando una devastante epidemia di peste si accanì sulla città di Cosenza facendo numerose vittime. Secondo la tradizione cattolica la popolazione ormai allo stremo, visti gli infruttuosi tentativi umani di arginare l'epidemia, si rivolse a Dio. Si narra che un devoto, che pregava dinanzi all'antica icona della Vergine Maria posta all'interno del Duomo cittadino, si accorse che sul viso della Madonna si era formato un bubbone di peste. Fu allertato il Vicario generale dell'epoca, si sparse immediatamente la notizia, e una grande folla si recò ad ammirare coi propri occhi lo strano evento, che venne interpretato come volontà della Vergine di accollarsi la malattia per liberare la popolazione. La regressione della peste nella città, che avvenne nei mesi successivi, venne interpretata come un vero e proprio miracolo. A seguito dell'evento, la Madonna del Pilerio venne eletta a Patrona Protettrice di Cosenza. La notizia del segno prodigioso non tardò a divulgarsi, e dai paesi vicini iniziò un crescente accorrere di devoti.