MAUSOLEO DI TREDOLICHE A CIRELLA

A cura di Antonio Marchianò

Il monumento funerario conosciuto come mausoleo di Tredoliche si trova alle spalle del promontorio di Cirella in provincia di Cosenza: viene considerato un unicum in quanto questo tipo di edificio è rarissimo, e rappresenta una delle più monumentali testimonianze dell’architettura funeraria di età romana in Calabria. Con la sua mole, che raggiunge il diametro di m. 13,45 (circa 45 piedi romani), segue per dimensioni solo un altro grande mausoleo della regione, quello a tumolo di Blanda Iulia della seconda metà del I secolo a.C. L’edificio è stato per lungo tempo al centro di un dibattito sul suo possibile carattere templare, sostenuta anche da Ulrich Kahrstedt nel 1960 e più di recente da Olga de Aloe. Ma gli studi di Guzzo G., Gioacchino F. e La Torre hanno definitivamente chiarito la funzione funeraria allineata alle più recenti mode architettoniche elaborate a Roma e più in generale nell'area centro-italica tra il II e il III secolo d.C.

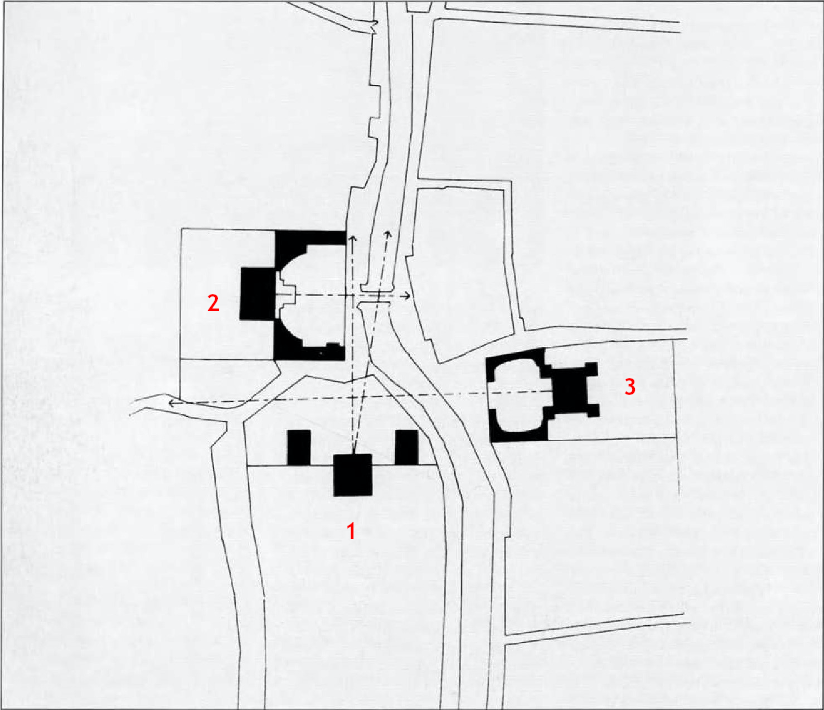

L’impianto originale mostra una pianta centrale, formata da un tamburo circolare con avancorpo a fronte rettilinea in corrispondenza dell’ingresso. Il diametro esterno misura m. 13,45 mentre il muro curvilineo raggiungeva lo spessore di circa m. 1,5. La fronte anteriore era posta in tangenza alla circonferenza esterna, creando ai due lati un aggetto di circa m.1,18. Essa era orientata a nord, evidentemente verso la linea di costa e la via litorale inferiore. L’accesso (fig.3), disposto assialmente, doveva essere largo m.2,50 e si sviluppava con una leggera strombatura verso l’interno della costruzione. L’apertura terminava superiormente con un arco ribassato, protetto da un arco di scarico superiore, a tutto sesto. La porta partecipava all'organizzazione cruciforme dello spazio interno, definita dalla presenza di tre ampie nicchie rettangolari a fondo curvilineo: le due laterali, larghe m. 2,96 con la loro profondità di m. 0,90 furono create nello spessore del muro anulare; quella di fondo, volutamente più profonda allo scopo di enfatizzare l’importanza assiale (circa m. 1,50 = 5 p.r., pari allo spessore del tamburo murario), comportò la creazione di un elemento rettangolare aggettante, dalle dimensioni di circa m. 5,05 x 1,65. Tutti si inserivano entro grandi arcate a tutto sesto, definite da ghiere singole inglobate nella superficie muraria. Rispetto allo spiccato delle fondazioni queste si impostavano alla quota di m. 3,55 raggiungendo un’altezza totale commisurata alle dimensione della luce interna. Purtroppo nulla si conserva della copertura del monumento. Certamente doveva trattarsi di una grande cupola emisferica, impostata a una quota superiore rispetto alla muratura superstite. Su di essa, infatti, non si legge alcuna traccia d’innesto di una curvatura verticale.

Per la costruzione del mausoleo si dovette innanzitutto sbancare un tratto del pianoro in leggero pendio, creando un taglio ancora oggi visibile subito a nord dell’edificio, dove affiora un banco roccioso. Le fondazioni furono realizzate in cavo libero con una robusta struttura in cementizio (opus caementicium), formata da scaglie di calcare e frammenti di mattoni legati da malta di calce. Ben livellate nella risega interna, sul profilo esterno esse terminavano con un filare orizzontale continuo (euthynteria) che, con una risega di cm 30, sottolineava lo spiccato dell’elevato, fornendone al tempo stesso un regolare piano di imposta. La pulitura del monumento fatta nel 2008 ha permesso di raccogliere nuovi dati sulla parete inferiore della struttura (fig.4), innanzitutto l’impiego di materiali da costruzioni differenziati per euthynteria, evidentemente finalizzato a ridurre i costi del cantiere. Il filare dell’avancorpo d’ingresso e parte interiore del tamburo risultano apparecchiati con blocchi lapidei, tagliati sia in una roccia giallastra locale che nel micro-conglomerato naturale, mentre nelle altre parti, invece, appare realizzato con grandi mattoni. Si nota la presenza di una serie di brevi tacche incise sulla facciata superiore dei blocchi, omogenea sulla distribuzione e quindi in fase con il monumento.

Si tratterebbe di incassi per l’ancoraggio della leva utilizzata in cantiere per posizionare un elemento superiore, appoggiato alla muratura e completamente spoglio dopo la de-funzionalizzazione del mausoleo. Il monumento, ancora ben conservato (fig.2), è costituito da un tamburo circolare realizzato con una muratura a nucleo cementizio e doppio paramento in mattoni (opus testaceum). I laterizi, di buona fattura ma di taglio irregolare e di spessore variabile, probabilmente furono ricavati in parte da tegole. L’apparecchiatura è associata alla presenza di mattoni più grandi, messi in opera su singoli filari continui. La malta è di qualità non elevata, con aggregato naturale a granulometria variabile, grossi grumi di calce e una percentuale di laterizio pestato. Attenta appare anche la realizzazione delle tre arcate e della porta d’ingresso. Al posto delle arcate perdute in seguito a dei crolli e a degli interventi post-antichi sono state create ghiere a tutto sesto in sesquipedali a sezione rettangolare, che hanno comportato la creazione di giunti di malta ad andamento radicale. Poste a filo con la superficie interna del tamburo murario, presentano uno sviluppo orizzontale curvilineo commisurato ad essa. In corrispondenza dell’ingresso l’arcata si trasforma in un arco di scarico, posto a protezione dell’arco ribassato del portale, creando anch'esso in sesquipedali disposti radicalmente e posto contro triangoli d’imposta a mattoni.

Dopo i primi secoli di utilizzo, secondo alcuni studiosi, il mausoleo ha vissuto un riuso cristiano, anche in rapporto alla continuità insediativa dell’abitato, sede vescovile nel VII secolo. Tra il tardo medioevo e l’età moderna il mausoleo, oramai persa la funzione originale, spoglio del suo apparato decorativo, subì importanti trasformazioni per essere riutilizzato a scopi abitativi e/o difensivi. Molto probabilmente venne utilizzato come torre costiera lungo il litorale tirrenico calabrese. Il mausoleo di Cirella pone problemi che riguardano la datazione. L’impianto compositivo elaborò la forma cilindrica del tamburo, tipica dei grandi sepolcri tardo-repubblicani e della prima età imperiale, in una soluzione con camera funeraria interna completamente accessibile. Si tratta di una composizione architettonica che iniziò a comparire tra il Lazio e la Campania nel II secolo d.C., secondo alcuni sul modello, semplificato, del Pantheon Adrianeo, secondo altri sulla scia della forma di tholoide del templum Gestis Flaviae, il grande mausoleo dinastico costruito da Domiziano sul Quirinale tra l’89 e il 95 d.C.

Purtroppo pochi sono i dati per una caratterizzazione cronologica delle tecniche costruttive di età romana in Calabria, per cui diviene difficile intervenire sulle datazione proposte. L’apparecchiatura muraria del mausoleo sembra discostarsi dalle cortine testacee databili entro il principato di Antonino il Pio (come quelle note a Copia, Scolacium e Locri), offrendo margini per una cronologia più ampia. Se poi si fa riferimento con quanto avvenne nell'arte edificatoria dell’area centro-meridionale della penisola, le peculiarità edilizia del cantiere (quali la presenza di corsi di bipedali, l’ampio uso di tegole smarginate e mattoni di spessore differente, nonché con altro rapporto fra la malta dei giunti e i laterizi nella definizione del modulo) sembrano indiziare il monumento in fase tarda, cioè quella severiana. Di certo, con la sua mole e probabilmente con la decorazione architettonica, il mausoleo di Cirella costituì per tutta la tarda antichità un segno importante del paesaggio tirrenico calabrese, affiancato dal grande sepolcro a tumolo della vicina Blanda Iulia.

Bibliografia

Guzzo, P. G., Tracce archeologiche dal IV al VII secolo d.C. nell’attuale provincia di Cosenza, «MEFRM», 91, pp. 21-39.

Lagona, S., Problemi archeologici e topografici della Calabria settentrionale, in APARKAI, I, Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Arias E.P., Pisa, pp. 155-170.

Mollo, F., Aversa, G., Reperti vitrei dalle recenti indagini archeologiche nell’Alto Tirreno calabrese: il caso di Cerillae, in Il vetro in Italia: testimonianze, produzioni, commerci in età basso medioevale, “Atti del Convegno. Unical 9-11 giugno 2011”, pp. 379-388.

Mollo, F., Cerillae: le fonti storiche, Il Grande Mausoleo Romano di Cirella, Seminario di Studi, Cirella di Diamante (CS), 3 luglio 2015.

Mollo, F., Un impianto per la salagione del pesce di età imperiale a Cerillae (Diamante, Cosenza), lungo la costa tirrenica cosentina, Quaderni di Archeologia, N.S. III, 2013, pp. 75-105.

Paoletti, M., Occupazione romana e storia della città, in Storia della Calabria Antica. II, Età italica e romana, a cura di Settis S., Roma-Reggio Calabria, pp. 467-566.

LA BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA

A cura di Jacopo Zamagni

La Biblioteca Malatestiana di Cesena è situata nel centro storico della città e rappresenta l’unico esempio al mondo di Biblioteca monastica rinascimentale perfettamente conservata, ricca di codici pregiati e di un numero rilevante di manoscritti di sommo valore storico e letterario. In Italia la Biblioteca Malatestiana è stata la prima ad essere inserita dall’Unesco nel registro della Memoire du Monde.

Personaggio fondamentale nella storia della Biblioteca Malatestiana è Malatesta Domenico detto Novello (1418-1465), signore di Cesena e mecenate d’arte. Oltre a Malatesta Novello, ebbero un ruolo fondamentale anche i Frati Minori osservanti di S. Francesco, i quali chiesero al Papa di poter detrarre da un lascito di beneficenza la somma necessaria per costruire un’ampia libreria.

La costruzione della libreria ebbe inizio presumibilmente nel 1450 e la sua ultimazione avvenne nel 1454 ad opera dell’architetto marchigiano Matteo Nuti, già attivo nelle fabbriche malatestiane di Cesena dal 1448. Malatesta Novello andò ben oltre il ruolo di mecenate d’arte, poiché affidò la gestione della Biblioteca al Comune, che ne garantì l’utilizzazione e la conservazione. A proposito di ciò è interessante ricordare che una bolla papale del 1466 minacciava di scomunica chiunque avesse sottratto volumi alla biblioteca, cosa che servì a mantenere integra la Biblioteca. Il 20 novembre 1465 Malatesta Novello morì e redasse un testamento in cui lasciò 100 scudi annui ai Frati Minori “affinché essi provvedano al suo ampliamento, e trenta scudi per un lettore”. Nel 1474 Giovanni di Marco, medico di Novello, donò alla biblioteca 119 codici in gran parte sulla medicina e di altre discipline.

L’edificio della Biblioteca Malatestiana è suddiviso in due piani; al piano terra si trova la sezione moderna della biblioteca comunale che è stata inaugurata nel 1983. Ulteriori lavori di ampliamento e sistemazione sono tuttora in corso. Dal piano terra si sale al corridoio superiore del primo piano passando per lo scalone dove sono collocati vari reperti lapidei (stemmi, epigrafi) di varia provenienza.

Attraversando il corridoio superiore si giunge davanti alla porta d’ingresso della Biblioteca che reca incisa nella cornice superiore la data “15 agosto 1454”, che presumibilmente costituisce la data di apertura della Biblioteca e il nome dell’artigiano che intagliò l’iscrizione, Cristoforo da San Giovanni in Persiceto.

La porta è suddivisa in 48 riquadri che contengono, nella fila superiore, gli stemmi malatestiani dello steccato, delle tre teste e della scacchiera, mentre nel resto dei riquadri sono raffigurate decorazioni a motivi geometrici e rose a quattro petali, simbolo dei Malatesta.

Sopra la porta è collocato un elefante indiano, che occupa quasi interamente il timpano, con un’iscrizione in latino: «Elephas indus culices non timet», (L’elefante indiano non teme le zanzare).

Sopra la porta si trova un’altra iscrizione che recita: «Malatesta Novellus Pandulphi filiu Malatestae nepos dedit».

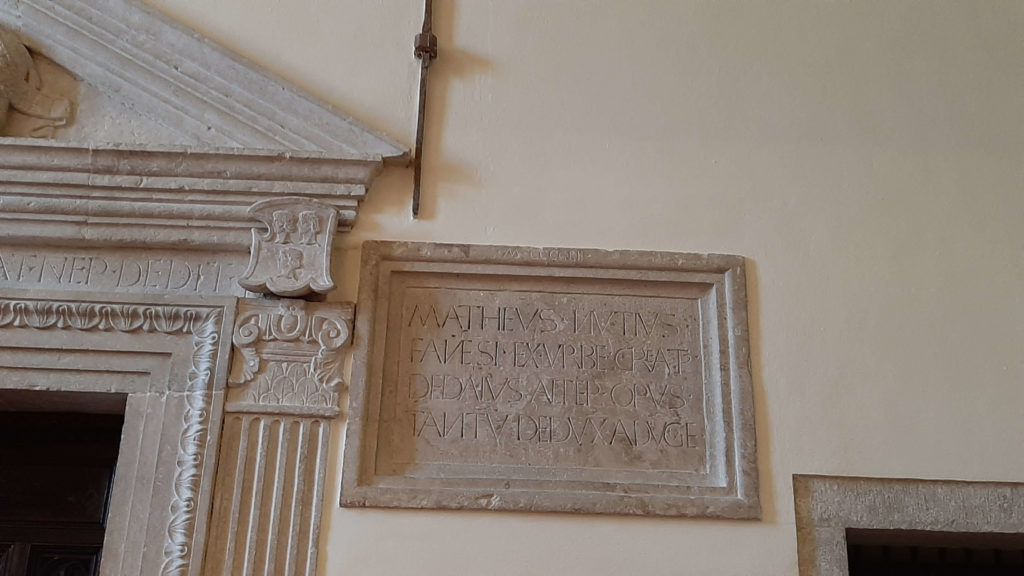

Insieme all'iscrizione è presente un’altra scultura raffigurante l’elefante, la quale si reputa che sia stata scolpita da Agostino di Duccio che all'epoca lavorava nel Tempio Malatestiano a Rimini. Infine a destra è posta l’epigrafe a lode e testimonianza dell’opera dell’architetto Matteo Nuti: «Matheus Nutius Fanensi ex Urbe creatus Dedalus alter opus tantum deduxit ad unguen».

Aula della Biblioteca Malatestiana

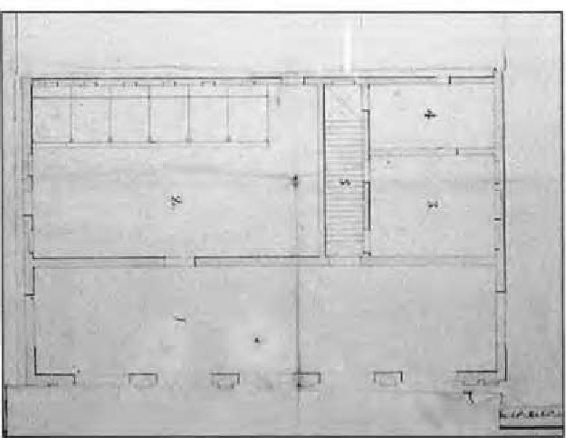

Varcata la porta si accede all'aula della Biblioteca Malatestiana, a pianta rettangolare e divisa in tre navate da venti colonne in pietra di Montecodruzzo, dieci per parte, mentre il pavimento si presenta completamente sgombro.

La lunga navate centrale presenta una volta a botte, mentre le undici campate delle navate laterali hanno volte a crociera impostate su semicolonne in laterizio.

I capitelli recano i diversi simboli malatestiani, la rosa a quattro petali che è l’arma scelta dai Malatesta a metà del Trecento per potersi attribuire la discendenza dalla famiglia romana degli Scipioni, le tre teste che suggeriscono il significato di male teste, le tre bande a scacchi e lo steccato militare con aste di tre colori, bianco, rosso e verde su un campo bianco, simbolo della forza di Malatesta Novello.

La luce entra attraverso ventidue finestrelle, in stile veneziano, collocate alle pareti laterali dipinte di intonaco verde e attraverso il rosone posto sulla parete in fondo, sotto cui è murata la lapide funeraria di Novello Malatesta, le cui ceneri furono qui spostate nel 1812. All'interno di ogni campata è inserita sul pavimento una targa marmorea che testimonia il dono di Malatesta Novello alla sua città.

All'interno dell’aula si trovano 58 banchi o “plutei”, in legno di pino, disposti nelle due navate laterali. Ogni banco fu costruito sia per contenere volumi, sia come sedile per i lettori che ci poggiavano i libri come fosse un leggio. Sui fianchi di ogni banco, rivolti verso il corridoio centrale, si trova lo stemma malatestiano delle tre teste, invece nell'ultimo banco della fila di destra è incisa la firma di un certo Francesco Fatioli di Ancona, un antico visitatore che visitò la Biblioteca Malatestiana nel 1467 pochi anni dopo l’apertura al pubblico.

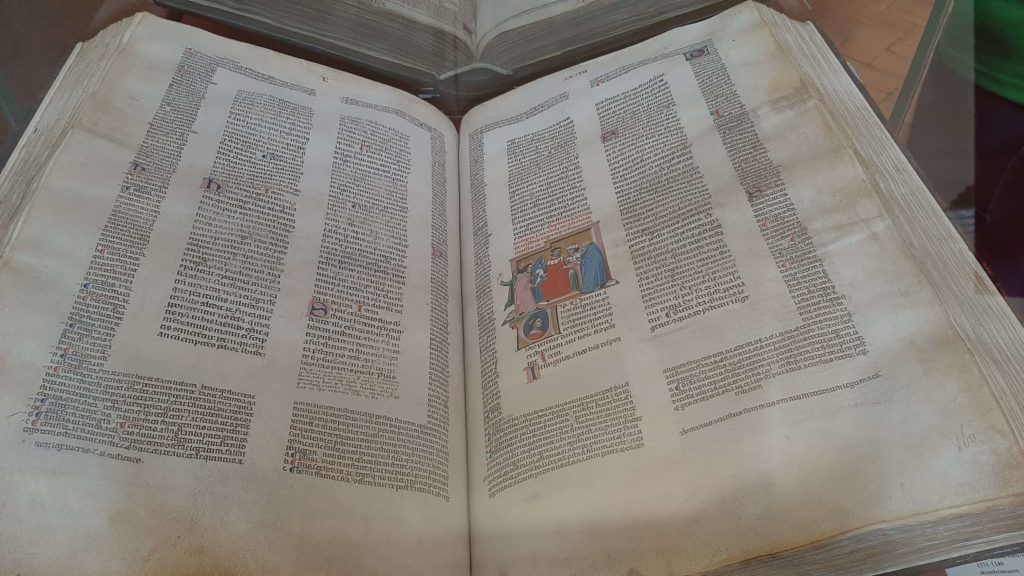

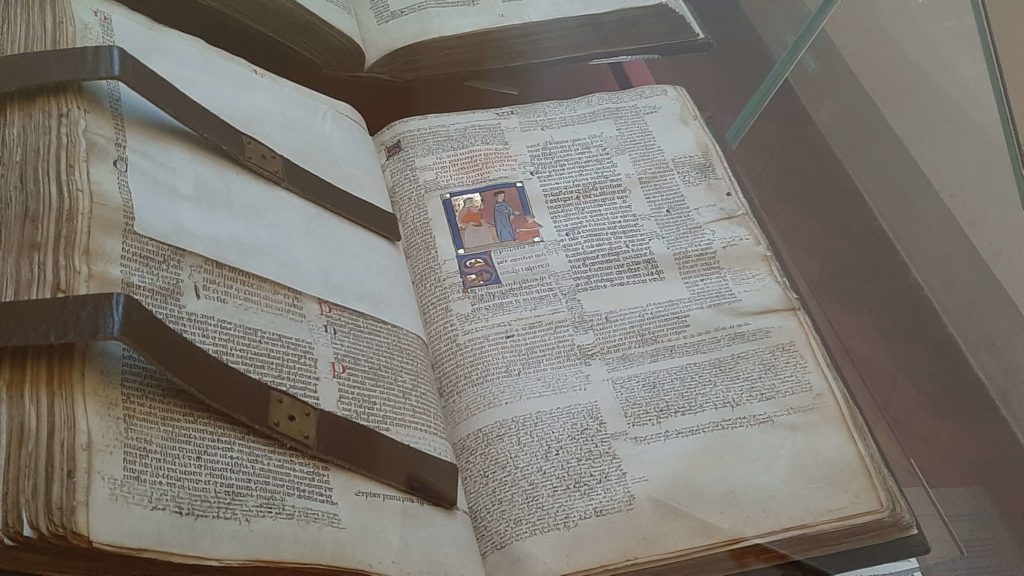

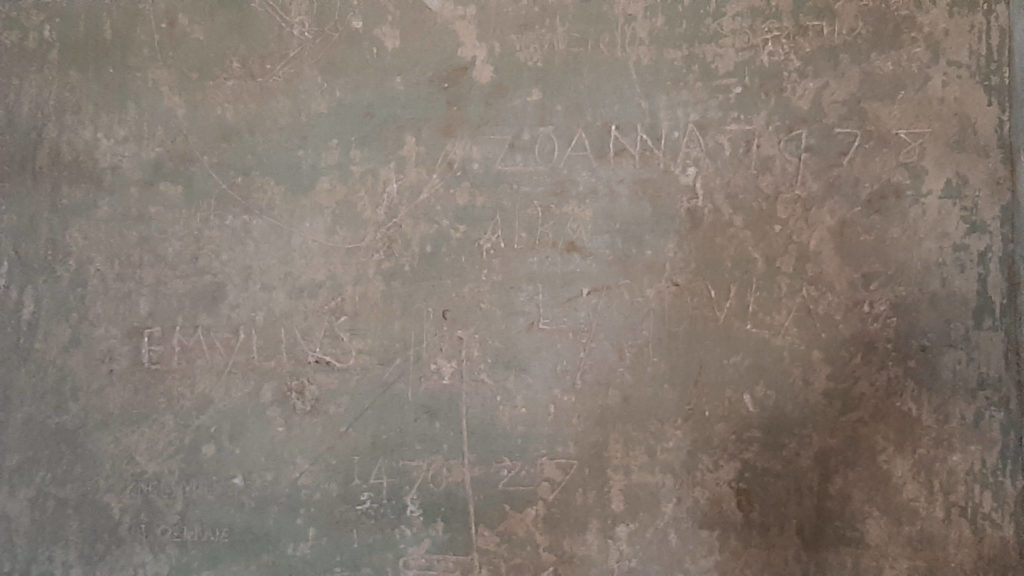

I volumi posti all'interno dei banchi furono legati con delle catenelle in ferro battuto per evitare che venissero rubati oppure ritirati per essere letti e mai più restituiti. La maggioranza delle catenelle risale al XV secolo e formata da piccole “ghiande”, mentre le catenelle più recenti sono ad anelli intrecciati. I volumi della Biblioteca Malatestiana sono 343, scritti a mano e in maggioranza vergati su pergamena, cioè su pelle di pecora, capra o agnello, trattata in modo da poter accogliere la scrittura ad inchiostro. La maggior parte di questi volumi è scritta in latino, mentre 14 codici sono scritti in lingua greca, 7 in ebraico e un solo volume in italiano. Dal punto di vista della datazione, il manoscritto più antico risale all'inizio del IX secolo, numerosi libri risalgono al Due-Trecento ed infine un gruppo di 126 codici fu scritto a metà Quattrocento da copisti italiani e stranieri al servizio di Malatesta Novello. All'inizio e alla fine di ogni volume venivano poste, durante la rilegatura, alcune carte bianche per proteggere il primo e l’ultimo foglio scritto; in queste pagine bianche si trovano tutt'oggi annotazioni, disegni, preghiere o versi di poesie scritte da chi comprava il libro oppure da chi lo leggeva.

All'interno dell’aula della Biblioteca si trovano testimonianze di altri visitatori che hanno lasciato la loro firma intagliata sull'intonaco verde delle pareti.

Biblioteca Piana

Di fronte all'aula della Biblioteca Malatestiana si trova la Biblioteca Piana, il cui nome deriva da Papa Pio VII, al secolo Gregorio Barnaba Chiaramonti (Cesena 1742 – Roma 1823). Al suo interno sono conservati 5500 volumi a stampa dei secoli XV-XIX, una sessantina di codici e vari manoscritti che testimoniano gli interessi del pontefice per le belle arti, l’antiquaria e la numismatica che gli valsero l’appellativo di “papa archeologo”.

Nel 1821 il papa lasciò la sua biblioteca in uso ai benedettini di Cesena e la raccolta libraria fu custodita dai monaci nell'abbazia di Santa Maria del Monte fino al 1866 quando lo Stato italiano, in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose, la trasferì nelle mani del Comune. Dal 1941 la Biblioteca Piana è in deposito a tempo indeterminato al Comune di Cesena e oggi si conserva nel salone di fronte alla Biblioteca Malatestiana.

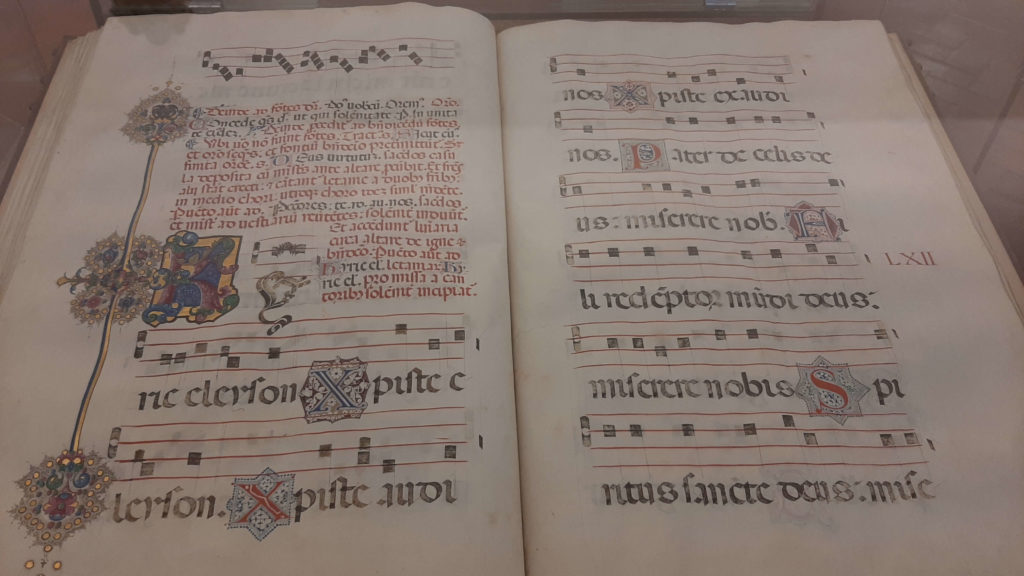

Nella Biblioteca Piana sono esposte due serie di corali, una commissionata dal cardinale Bessarione a metà del Quattrocento e composta da otto corali, l’altra commissionata dal vescovo di Cesena Giovanni Venturelli alla fine del XV secolo e composta da 8 corali.

In una vetrina della sala sono esposti cinque libri di piccolo formato, tra cui il “libro più piccolo del mondo leggibile senza lente”. Il libro misura 15 x 9 mm, stampato nel 1897 dalla casa editrice dei fratelli Salmin e contiene al suo interno una lettera di Galileo Galilei all'indirizzo della Granduchessa di Toscana Cristina di Lorena, nella quale lo scienziato dà conto delle sue scoperte scientifiche.

La Biblioteca Piana contiene una sessantina di manoscritti medievali che vanno dall’XI al XV secolo, esposti nelle vetrine in ordine cronologico in modo tale da costruire una specie di “storia della scrittura”; si può infatti osservare l’evoluzione della scrittura dalle forme in uso dopo il Mille fino alla scrittura inventata e diffusa dagli umanisti nel Quattrocento.

Oltre ai manoscritti, nella Biblioteca Piana si trova la Mazza, uno stemma in argento donato a Cesena da Pio VI (Giannangelo Braschi) nel 1790 per sostituire la mancata elezione di Cesena a capo del Dipartimento del Rubicone.

Bibliografia

ANGELA FABBRI, Cesena e i suoi dintorni, guida turistica – storica – artistica, Cassa Rurale ed Artigiana – Cesena, Imola, 1981, pp. 52-81.

A cura di PIERO LUCCHI, Corali Miniati del Quattrocento nella Biblioteca Malatestiana, Fabbri Editore, Sonzogno, 1989.

RICCARDO DOMENICHINI, ANTONELLA MENGHI, ALBERTO SEVERI, Cesena, Maggioli Editore, Rimini, 1991, pp. 53-60.

A cura di FABRIZIO LOLLINI e PIERO LUCCHI, Libraria Domini, I manoscritti della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, Grafis Edizioni, Bologna, 1995.

PAOLA ERRANI, MORENA VANZOLINI, La biblioteca Malatestiana di Cesena, Collana delle perle volume 1, Tipo-lito Wafra, Cesena, 2009.

Sitografia

http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana

STORIA DEGLI STUDI SU POMPEI

A cura di Marco Roversi

Le principali tappe della storia degli studi di uno dei parchi archeologici più affascinanti d’Italia

“Come potranno i posteri credere, quando le messi rispunteranno e questi deserti di nuovo rinverdiranno, che sotto i loro piedi sono sepolte città e popoli, e che i loro antenati sono scomparsi sotto un mare di fuoco?”

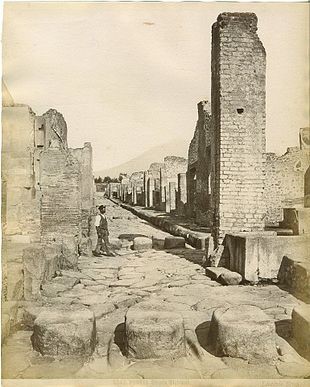

Correva l’anno 94 d.C. e così scriveva Publio Plinio Stazio, poeta di Età Flavia, a soli tre lustri dalla terribile eruzione del Vesuvio che nel 79 sconvolse la Piana Campana e sottrasse alla vista dei pochi sopravvissuti le due ricche città di Pompei ed Ercolano. Ove prima si estendevano campi verdi e rigogliosi, lussureggianti e ricchi vigneti e le città pullulavano e riecheggiavano di vita, dopo quella catastrofe ci si sarebbe trovati innanzi ad un paesaggio spettrale, vuoto, quasi lunare, privo di vita e avvolto da un importuno silenzio. E ciò che accadde in quel triste giorno di agosto non venne mai dimenticato, al punto che il ricordo delle due città vesuviane non scomparve mai, tramandato nel lento scorrere dei secoli sino all'Età Moderna, allorquando, con i primi scavi archeologici nell'area, la città di Pompei e le sue antiche vestigia tornarono a rivivere e a risorgere dalle loro ceneri innanzi agli occhi dei primi moderni esploratori e amanti delle passate antichità.

La ferita causata dalla totale scomparsa della città e dalla morte di migliaia di persone rimase fresca a lungo già in antico, fatto che portò ad alcuni primissimi tentativi di riportare in luce i centri sepolti dalle ceneri chiroplastiche del Vesuvio. Il più antico intervento di scavo che interessò l’area dell’antica Pompei risale, infatti, al regno di Alessandro Severo, imperatore appartenente alla Dinastia dei Severi e in carica tra il 222 e il 235 d.C. Tuttavia, tale intervento di recupero non ebbe buon esito a causa dell’elevato e profondo spessore delle coltri di cenere e dei lapilli e dalla vegetazione sempre più fitta e rigogliosa. Nonostante ciò quella di Pompei fu, già per gli antichi, una tragedia da non dimenticare, destinata a riecheggiare nei secoli una volta affidata ai versi e alle nobili parole di oratori, scrittori e poeti. Ed il suo mito mai si fermò, pur affievolendosi nel corso della millenaria Età Medievale.

Le prime fortuite scoperte: Domenico Fontana

Fu così che all'alba del ‘500 il nome di Pompei tornò nuovamente ad affascinare le menti di letterati ed artisti, primo tra i quali il poeta napoletano Jacopo Sannazzaro (1458-1530), il quale ridestò la curiosità di molti suoi contemporanei immaginando nella sua Arcadia la riscoperta dell’antica città vesuviana, della quale si era oramai persa del tutto l’esatta locazione topografica. Il Sannazzaro la collocava idealmente nei pressi della località di Civita, nell'area di Torre Annunziata. Da quel momento in poi molti furono i tentativi di riportare in superficie ciò che rimaneva di quel lontano passato, ma furono tutti tentativi inutili e vanificati da erronee, grossolane e frettolose conclusioni. Le prime autentiche scoperte si verificarono, invece, per paradosso, in modo del tutto casuale. Nel 1592 l’architetto svizzero Domenico Fontana (1543-1607), in occasione di alcuni lavori di canalizzazione delle acque del fiume Sarno, presso Torre Annunziata, si imbattè, dopo aver divelto e tagliato le mura di alcuni edifici in situ, in un’iscrizione latina recante una dedica alla Venus Phisica Pompeiana. Dai terreni cinerei di Pompei cominciarono ad affiorare anche altri tesori, quali monete d’oro, lapidi ed altre iscrizioni su muri tinteggiati di un vivido color rosso accesso, a loro volta accompagnati dalle ricche pavimentazioni in lastre marmoree e a mosaico. Informato di queste sensazionali scoperte, fu lo stesso Fontana, per primo, a calarsi in un pozzo e a passeggiare, primo uomo dopo quasi un millennio e mezzo, tra le strade morte di un quartiere di Pompei, con visioni straordinarie che solo lui potè godere. Quasi un secolo più tardi, nel 1689, un contadino del posto, intento nello scavo di un pozzo alle falde del Vesuvio, fu anch'egli scopritore di altre antichità pompeiane, specie di numerose epigrafi, tra le quali una menzionava esplicitamente il nome di “Pompeii”, seppure erroneamente ascritto ad una del tutto immaginifica villa di un tal “Pompeus” di cui si era architettonicamente persa ogni traccia.

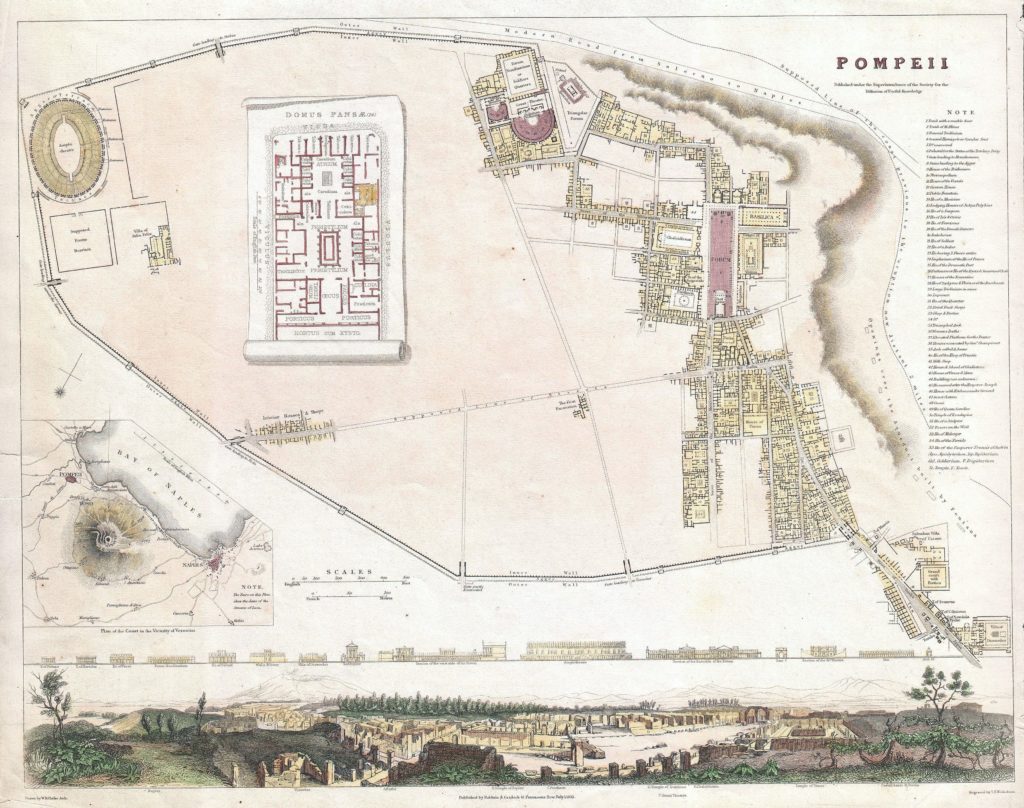

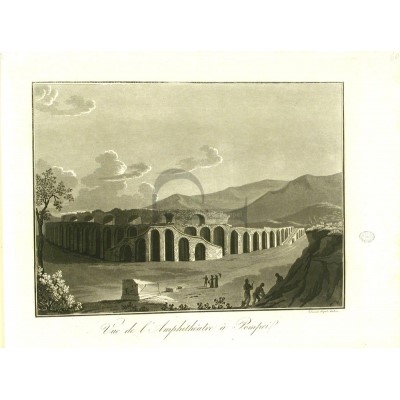

Gli scavi di Alcubierre e Francisco De La Vega

La storia degli studi su Pompei prese una svolta fondamentale nemmeno 50 anni dopo quando, nel 1748, l’ingegnere Gioacchino Alcubierre (1702-1780), già scopritore nel 1735 della vicina Ercolano, ottenne da re Carlo III di Borbone l’autorizzazione allo scavo nell'area nei pressi di Civita, dopo che gli scavi di Ercolano erano giunti ad una temporanea fase di stasi. L’Alcubierre si interessò subito all'area di scavo, fermamente convinto che si trattasse del sito dell’antica Stabiae, ma ben presto venne smentito dai suoi stessi rinvenimenti, il più sensazionale dei quali lo portò ad ammirare i resti di un antico edificio di spettacolo, da lui subito ribattezzato “Teatro Stabiano”, pur ignorando che quello che aveva scoperto e portato alla luce dopo migliaia di anni era in realtà il monumentale Anfiteatro di Pompei. Al di là della grande eco generatasi dopo queste prime grandi scoperte, quelli dell’Alcubierre furono scavi tutt'altro che sistematici, in quanto il vero intento delle ricerche era quello di trovare antichità ed oggetti preziosi che potessero arricchire e affollare le vetrine del Museo di Portici. Successivamente gli scavi vennero sospesi, in seguito alla scoperta ad Ercolano della ben nota Villa dei Papiri. Ripresero nel 1754, e nemmeno un anno dopo fu scoperta la Villa di Giulia Felice, un treppiede sorretto da satiri in bronzo, e nel 1763 fu portata in luce la Porta Ercolano ed una nuova epigrafe.

Nel 1780 l’ingegnere Francisco de la Vega sostituì l’Alcubierre nell'esplorazione di Pompei, e per primo ne migliorò la pianificazione dei lavori e delle fasi di scavo, nonché le tecniche di conservazione di ciò che era già stato precedentemente portato alla luce. Con l’arrivo delle truppe francesi e l’insediarsi di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, le operazioni di scavo non si fermarono, ma continuarono con eccezionali risultati, specie nell'area del Foro Civile, portato alla luce tra il 1806 e il 1815 attraverso il prolungamento degli scavi aperti in precedenza: vennero, infatti, alla luce la “Basilica”, l’area del Foro, il tratto di strada tra la Villa di Diomede e la Casa di Sallustio e le case dette del Poeta e del Fauno.

La storia degli studi su Pompei e il Grand Tour

Con il ritorno del dominio borbonico i nuovi scavi portarono in superficie ciò che rimaneva del monumentale Tempio della Fortuna e delle Terme del Foro e fu in quegli anni che Pompei diventò una sorta di “museo a cielo aperto”, attirando a sé moltissimi visitatori. Sino alla metà del XIX secolo, infatti, il viaggio sino a Ercolano, Stabia e Pompei era quasi un’avventura epica, sentita con grande entusiasmo da curiosi e visitatori provenienti da tutta Europa. Il viaggio a Pompei offriva diverse attrattive ai numerosi viaggiatori europei che percorrevano l’Italia intera, da nord a sud, nel loro Grand Tour, un percorso turistico educativo che li portava a visitare siti e città di assoluta e straordinaria importanza storica, culturale, ma anche naturale e paesaggistica. E Pompei rispondeva alla perfezione a tali esigenze: da un lato mostrava le rovine di un’antichissima città romana sospesa nel tempo a causa di una catastrofe naturale, emozionante per l’animo romantico dei visitatori, che meditavano sulla fragilità della vita e sui capricci del fato; dall'altro, la vicinanza dell’imponente Vesuvio, allora fumante, permetteva di addentrarsi nei misteri della vulcanologia. Ma a recarsi a Pompei non erano solo i rampolli delle ricche famiglie aristocratiche di tutta Europa, ma anche le personalità del mondo accademico o politico del tempo, visite preparate con cura affinché risultassero particolarmente spettacolari e sorprendenti. A tal scopo si preparavano persino delle scoperte archeologiche, che dovevano sembrare fortuite agli occhi di chi le ammirava estasiato, e si disseppellivano, così, come per caso, scheletri di vittime dell’eruzione per sorprendere, ma anche commuovere, gli astanti. Il fascino che Pompei emanava era talmente unico e straordinario che frequenti furono le richieste per visitare le rovine al chiaro di luna o addirittura per fare dei pic-nic tra le sue immortali vestigia. Tra i moltissimi visitatori che rimasero profondamente colpiti da Pompei e dalla sua bellezza ci fu anche il poeta tedesco J.W.Goethe (1749-1832), che la visitò già nel 1816, e che con molto cinismo nel suo Viaggio in Italia così scrisse: “Di tutte la catastrofi che si sono abbattute sul mondo, nessuna ha provocato tanta gioia alle generazioni future. Credo che sia difficile vedere qualcosa di più interessante”.

Dal Regno d'Italia ad Amedeo Maiuri

Con la nascita del giovane Regno d’Italia la direzione degli scavi venne affidata, nel 1863, all'archeologo napoletano Giuseppe Fiorilli (1823-1896), il quale per primo introdusse delle innovazioni fondamentali nelle operazioni di scavo e nell'organizzazione del sito, stabilendo, infatti, un sistema di numerazione delle strade e delle case. Fu così il primo a dividere la città in regiones, ossia in quartieri, e in insulae, ossia in agglomerati di abitazioni. Inoltre introdusse un’altra eccezionale innovazione: facendo colare del gesso nei vuoti del terreno lasciati dai corpi consunti delle vittime, ottenne dei calchi in modo tale che le impronte dei corpi potessero così essere conservate nel tempo. I lavori del Fiorilli terminarono nel 1875, e a lui seguirono Michele Ruggiero e poi Giulio de Petrai, scavatori di alcuni sepolcreti nelle vicinanze della Casa dei Vettii, e ancora Antonio Sogliano e Vittorio Spinazzola, i quali perfezionarono le tecniche di recupero e di conservazione degli edifici portati in luce.

Nel 1924 la guida agli scavi del sito passò nelle mani di Amedeo Maiuri (1908-1955), il quale venne nominato direttore durante il governo fascista. Fu lui ad inaugurare lo scavo stratigrafico a Pompei, puntando ad individuare soprattutto le fasi più antiche dell’abitato, arrivando anche a restituire nella sua completezza il circuito murario della città e rinvenendo sul versante meridionale di Porta Nocera la più estesa area di necropoli oggi nota a Pompei. Sotto la sua direzione fu avviata una nuova, assai fitta e costante attività di scavo, volta a meglio esplorare i confini del sito e dell’area di scavo sino ad allora nota, connettendola così agli scavi già effettuati, a sgomberare la terra di riporto accumulata in molti punti e che ostruiva la visione del sito, ma anche a creare attrezzature per la fruibilità dell’area, come l’Antiquarium, le biglietterie, i giardini e gli impianti di illuminazione. Grande attenzione fu da lui riposta anche alla conservazione e al restauro delle strutture, prefissandosi, assieme all'allora soprintendente Alfonso de Franciscis, di conservare pressoché intatte quante più strutture possibili, sia nelle loro composizioni architettoniche, sia nelle loro ricche decorazioni parietali, ritenendo più urgente l’arresto del degrado (causato anche dai molti bombardamenti alleati che negli ultimi momenti della Seconda Guerra Mondiale portarono alla distruzione di molte case e altre strutture). Alla fine dei suoi lavori, nel 1945, solo un terzo della città rimaneva non scavato.

Gli scavi scientificamente condotti continuarono sino ai giorni nostri, e continuano ancora oggi sotto la direzione di Massimo Osanna, professore ordinario di Archeologia Classica presso l’Università Federico II di Napoli. Negli ultimi 40 anni le novità in sito sono state molte, soprattutto in materia istituzionale, a partire dalla nascita della Soprintendenza Archeologica di Pompei decretata nel 1981 operando il distacco territoriale dei comuni vesuviani dal resto della provincia di Napoli e dal Museo Archeologico Nazionale, il quale, per volontà dei Borbone, era stato destinato ad accogliere, oltre alla collezione Farnese, anche le antichità provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano. Solo 16 anni più tardi un altro passo ulteriore: per preservarne l’integrità, nel 1997, le rovine, gestite dalla Soprintendenza di Pompei, insieme ai siti di Ercolano ed Oplonti, sono entrate a far parte della lista mondiale dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Recentemente, nel 2016, la Soprintendenza prende la nuova denominazione di Soprintendenza di Pompei, mentre l’anno successivo il DM 12 gennaio 2017 attribuisce alla Soprintendenza la nuova denominazione di Parco Archeologico di Pompei, a seguito dell’adeguamento agli standard internazionali in materia di istituiti e luoghi della cultura. Contestualmente anche il vicino sito di Ercolano fuoriesce dalla competenza di Pompei e diviene Parco Archeologico di Ercolano.

Bibliografia

- “Pompei” in Collana ARCHEOLOGIA National Geographic, testi a cura di Elena Castillo, traduzioni di Enrica Zaira Merlo, pubblicazione periodica quattordicinale, Editore RBA Italia s.r.l., Milano 7 marzo 2017.

- “Prima del Fuoco, Pompei storie di ogni giorno”, Mary Beard, traduzione di Tommaso Casini, Editore Laterza nelle “Economica Laterza”, Bari, luglio 2012.

Sitografia

- www.Pompei.it

- www.Pompeiisites.it

- www.Vesuviolive.it

- www.Treccani.it

- www.Pompeiitaly.org

LA CATTEDRALE DI BITONTO

A cura di Giovanni D'Introno

Introduzione

La cattedrale di Bitonto, collocata all'interno del centro storico della città, è uno degli edifici più esemplari del romanico pugliese. In principio la chiesa fu consacrata a San Valentino, dal momento che ne custodisce alcune reliquie, ma in seguito fu dedicata alla Vergine Assunta. Non possediamo documenti che riportano l'anno di fondazione della chiesa, ma si ritiene che i lavori iniziarono tra la fine dell'XI secolo e i primi anni del XII secolo durante la dominazione dei Normanni. L'edificio subì alcuni cambiamenti nella prima metà del XIV secolo per volontà di Nicola Attivissimo, che pretese la costruzione di una cappella. Nei secoli successivi la chiesa fu privata di gran parte dell'arredo ecclesiastico, perciò nel 1721 il vescovo Cedronio convocò da Napoli l'architetto Giambattista Anaclerio che rinnovò la chiesa in chiave barocca. Nel corso dell'800 e del '900 si susseguirono vari lavori di restauro al fine di riportare la chiesa al suo aspetto originario.

La cattedrale di Bitonto: l'esterno

L'edificio in pietra calcarea presenta una facciata a salienti (fig.1), tripartita da due lesene e dotata di tre portali: quello centrale è il più maestoso con due colonnine che poggiano su due leoni stilofori.

Sulle due colonne a loro volta si innalzano dei grifi con la preda fra gli artigli. L'archivolto è decorato da foglie d'acanto e al suo apice emerge la scultura di un pellicano, simbolo cristologico. All'interno dell'archivolto (fig.2-3) sono presenti due archi ornati con animali esotici come elefanti ed esseri fantastici come sirene e basilischi. Nella lunetta è rappresentata l'Anastasis, cioè la Resurrezione di Cristo e quindi la sua vittoria sulla morte, mentre nell'architrave sono scolpite l'Annunciazione, la Visitazione, l'Adorazione dei Magi e la Presentazione di Gesù al tempio. Al di sopra del portale emergono due grandi bifore e a loro volta sopra di esse vi è un enorme rosone con sedici raggi decorato con foglie d'acanto e coronato da un archivolto, il quale è sovrastato da una sfinge ed è sorretto da due leoni innestati su due colonnine pensili.

Una serie di archetti pensili incornicia la facciata. I portali in corrispondenza delle navate minori sono più piccoli e su ciascuno di essi si apre una bifora. Nell'angolo nord-ovest della facciata è possibile ammirare un'incantevole loggia , la cosiddetta “loggia delle Benedizioni” (fig.4) ,fatta costruire nel XVII secolo dal vescovo Carafa per collegare la cattedrale al Palazzo De Lerma, di proprietà di un'antica famiglia spagnola.

La facciata meridionale (fig.5) dà sulla piazza del duomo: è composta da sei arconi, di cui cinque nel XIV secolo furono murati per ricavarne delle cappelle ma, durante i restauri svoltisi negli anni Trenta del Novecento, furono riportati al loro stato originario. Sui pilastri che separano gli arconi vi sono delle sculture che rappresentano i quattro evangelisti e la Vergine col Bambino.

Il sesto arcone ospita l'entrata laterale, ovvero il cosiddetto “Portale della Scomunica”, dal quale papa Gregorio IX scomunicò Federico II nel 1227 in seguito alla crociata con cui lo Stupor Mundi ottenne la città di Gerusalemme dal sultano Al Kalim senza il ricorso delle armi, ma soltanto con la promessa di abbattere tutte le fortezze della città. Il portale viene anche definito “dei Masculi”, dal momento che il mercato che si teneva nella piazza era prevalentemente frequentato da uomini. Al di sopra degli arconi si sviluppa la Galleria degli Esaforati (fig.6). Ciascuna esafora corrisponde ad un arcone del piano inferiore ed è formata da sottili colonnine con capitelli a stampella, decorati da elementi vegetali, esseri mostruosi e animali esotici. Sempre sulla piazza, affaccia il transetto (fig.7), arricchito al piano inferiore da arcate cieche, alle cui basi vi sono delle finestrelle che illuminano la cripta; a loro volta gli arconi ciechi sono sormontati da due coppie di bifore e da un altro magnifico rosone a ventitré bracci.

Al lato est troviamo la parete absidale che nasconde le absidi semicircolari della navata centrale e delle navate laterali. Anche questo lato al piano inferiore presenta una serie di arcate cieche, al di sopra delle quali compaiono un finestrone absidale e un arco moresco.

Il finestrone dà luce all'abside e la decorazione dell'archivolto ricalca quella del rosone della facciata: è sostenuto da due grifi poggianti ciascuno su di una colonnina retta da un leone. I leoni a loro volta sono distesi su di una mensola, al di sotto della quale compare un pluteo raffigurante l'Annunciazione.

Per quanto riguarda l'arco moresco, questo si mostra con una strombatura ottenuta da una serie di colonne tozze.

La facciata nord (fig.8), accessibile da un arco gotico, si affaccia sul cortile dell'episcopio (fig.9), delimitato, oltre che dalla parete della cattedrale, dal palazzo vescovile e dal Museo Diocesano; presenta, al margine orientale un alto campanile alleggerito da bifore. Il lato settentrionale è composto da arconi ciechi al piano inferiore, sormontati da bifore, per poi concludersi in cima con un oculo. Appare qui la stessa situazione della facciata meridionale, ovvero vi sono sei arconi, risultato della demolizione delle cappelle. Il primo arcone però ospita un accesso secondario con una decorazione che richiama il portale meridionale.

La cattedrale di Bitonto: l'interno

L'interno della chiesa superiore (fig. 10) ha una pianta basilicale a croce latina con tre navate. La navata centrale è divisa da quelle minori da tre pilastri intervallati da due colonne. Ai livelli superiori si trovano il matroneo composto da trifore, ciascuna in asse con l'arco sottostante, e il claristorio formato da monofore. Il soffitto è a capriate (fig.11), realizzato nell'Ottocento con legname di Calabria e decorate con disegni geometrici policromi. I capitelli delle colonne (fig. 12) sono riccamente decorati con elementi vegetali e animali selvaggi e fantastici. E' importante mettere in evidenza il primo capitello a sinistra, raffigurante Alessandro Magno su un carro trainato da due grifi.

Il fonte battesimale, probabilmente opera del Maestro Nicolaus, è costituito da un unico blocco in pietra, dotato di una decorazione a racemi, e poggia su una base cilindrica decorata con gigli.

Il pulpito (fig.13), opera del già citato Giambattista Anaclerio, fu realizzato nel XVIII secolo sotto il vescovo Cedronio con materiali di spoglio provenienti dall'ambone e dal ciborio di Gualtiero da Foggia, smembrato dal vescovo Alessandro Crescenzio nel 1651. Le formelle frontali, raffinatamente decorate con disegni geometrici adorni di vetri, e le quattro colonnine su cui poggia la cassa provengono dall'ambone di Nicolaus, mentre i marmi laterali sono elementi del ciborio.

L'ambone (fig.14) fu fabbricato nel 1229 dal Maestro Nicolaus, il cui nome compare scolpito sul rovescio del leggio insieme a lodi a lui rivolte e all'anno d'esecuzione ma nel XVII secolo, in seguito alla Controriforma, l'arredo marmoreo, tra cui lo stesso ambone, fu scomposto. Successivamente fu ricomposto, andando a porre come sostegno delle colonnine settecentesche. Il lettorino è formato da un telamone (San Matteo) che regge un'aquila, simbolo di San Giovanni. Il leone di San Marco e il bue di San Luca si trovano su due colonnine angolari. Di mirabile fattura sono i pannelli del fronte laterale raffiguranti gli alberi del bene e del male (fig.15). Il fronte posteriore invece è arricchito da una lastra di marmo trapezoidale in cui è scolpita la famiglia imperiale di Federico II di Svevia (fig.16): vi si trova la raffigurazione di Federico Barbarossa, seduto su un trono mentre cede lo scettro alla figura successiva, ovvero Enrico VI, poi in piedi appaiono le immagini di Federico II e di suo figlio Corrado, ai piedi dei quali vi è una fenice, simbolo della Casa Sveva.

Nel transetto sono posti dei grandiosi mausolei, tra cui quello in onore del vescovo Fabrizio Carafa (1622-1651), fabbricato dall'architetto Michele Costantino (fig.17).

È possibile accedere alla cripta attraverso due rampe di scale poste ciascuna in una delle navate laterali. La scala di sinistra è affiancata da una scultura che raffigura l'essere leggendario del Mezzogiorno italiano, Colapesce (fig.18), metà uomo e metà pesce. La cripta (fig.19) ha forma rettangolare, è retta da ben 30 colonne i cui capitelli sono abitati da animali esotici o immaginari (fig.20), e termina con tre absidi.

Nell'abside centrale è ubicato l'altare con il crocifisso ligneo del XIV secolo, in quella di destra è collocata la statua dell'Assunta del XVIII secolo, mentre nell'abside di sinistra vi è il mausoleo rinascimentale in onore del cavaliere Giovanni De Ferraris e attribuito allo scultore napoletano Girolamo D'Auria (fig.21). Lungo il lato occidentale è possibile godere della visione di un ciclo di affreschi (fig. 22) di stampo bizantino risalenti al XIV secolo. Vi si trovano le seguenti figure: San Giovanni, San Clemente, un Santo Vescovo in una cella, Santa Lucia, l'Annunciazione, Santa Tecla e la Presentazione di Gesù al Tempio. Sempre su questo lato vi è la lastra sepolcrale del vescovo Girolamo Pallanterio.

Nel 1991 iniziarono gli scavi archeologici che scoprirono i resti della Basilica paleocristiana e altomedievale sotto la cattedrale romanica. La fase paleocristiana della basilica risale al V-VI secolo d.C., con il tipico impianto a tre navate e con una sola abside. Il presbiterio paleocristiano, la prima area che il visitatore incontra, è caratterizzata da una pavimentazione musiva in cui compaiono dei pavoni intenti a cibarsi (fig.23). La zona doveva essere dotata di una recinzione per distinguerla dall'area destinata ai fedeli. Pilastri compositi a forma di “T”separavano la navata centrale da quelle laterali, tutte connotate da un pavimento a mosaico policromo con motivi geometrici. Durante l'Altomedioevo, l'edificio paleocristiano continuò a svolgere la sua funzione liturgica, ma non mancarono interventi o restauri che coinvolsero principalmente la pavimentazione. A questo periodo risale il magnifico e solenne mosaico raffigurante un grifo (fig.24), attiguo al lato occidentale dell'originaria basilica, racchiuso in un perimetro quadrangolare: la funzione di questa superficie è ancora incerta, ma l'ipotesi più accreditata è che in quel punto sorgesse una torre che comunicava all'esterno attraverso una scalinata.

Durante gli scavi sono stati rinvenuti alcuni frammenti di affreschi databili tra il IX e XII secolo, di cui uno rappresenta un Santo vescovo, probabilmente San Nicola, e un altro è un palinsesto di due strati di affreschi (fig.25). Sono state rinvenute numerose sepolture (fig.26) di diversi tipi ,come quelle con un'unica sepoltura, quelle gentilizie con più sepolture o gli ossari, inseribili in un arco temporale che va dal XIII al XIX secolo.

Inoltre sono stati riportati alla luce sia frammenti murari di antiche abitazioni sia numerose testimonianze materiali di vita quotidiana risalenti ad epoche diverse, come ceramiche di età protostorica (X sec. a.C.), di età peucezia (V-IV sec. a.C.) e romana, mentre di età paleocristiana e altomedievale è stato trovato molto poco, così come per gli oggetti di epoca romanica, di cui abbiamo soprattutto vasi da mensa e da cucina invetriati monocromi o policromi e smaltati. Oltre alla ceramica, è stato possibile salvare dall'oblio una moltitudine di altri oggetti in metallo e altri materiali come fibbie di cintura, medagliette votive, croci, bottoni e rosari, collocabili tra il XVI e il XVIII secolo (fig.27).

E per concludere, è importante accennare ai 52 frammenti scultori in pietra rinvenuti (fig. 28-29-30), attribuibili all'incorniciatura di tre portali di ridotte dimensioni. Anche in questo caso, si hanno motivi fitoformi e zoomorfi.

Bibliografia

Castellano e M. Muschtiello ,“La Cattedrale di Bitonto”, 2016

Milillo ,“Bitonto. Guida storico-artistica”, 1981

R. Depalo e E. Pellegrino ,“Alla scoperta delle radici del culto”

IL COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO

A cura di Ornella Amato

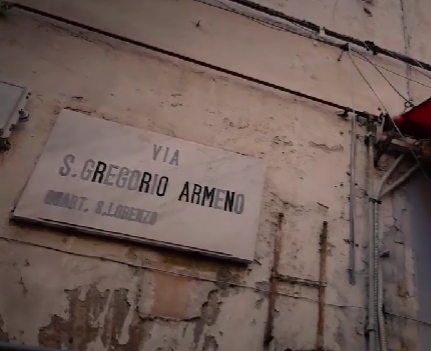

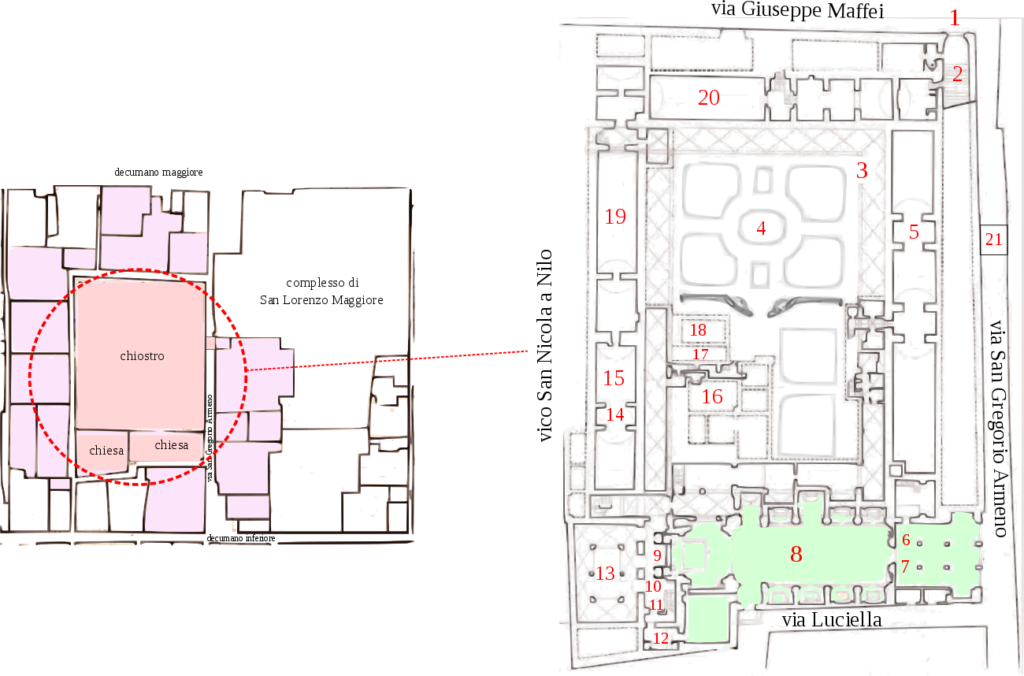

Solitamente il nome "San Gregorio Armeno" evoca immediatamente atmosfere invernali e natalizie, in quanto tale strada viene spesso descritta come "la strada del Natale permanente”, grazie alle sue botteghe e alla sua tradizione secolare di arti e mestieri dediti alla costruzione di pastori.

Invece il nome deriva dalla chiesa, o complesso monumentale di San Gregorio Armeno, che in essa è situato e che si apre sull'immediata sinistra, preceduto da un cancello in ferro.

La Chiesa barocca di San Gregorio Armeno, assieme al Complesso Monastico, rappresenta uno degli edifici religiosi più antichi della città oltre che tra i più importanti, ed è popolarmente nota come la “chiesa di Santa Patrizia”.

La data precisa di fondazione della chiesa non è nota ma, superando l’atrio, si notano ai lati della porta le iscrizioni che ne riportano l’anno di consacrazione nel 1579 e la dedicazione al santo armeno. Quel che è noto era la presenza di tre chiesette intorno ad una piccola chiesa dedicata a San Gregorio e che sarebbero state inglobate nella nuova costruzione in ossequio ai dettami del Concilio di Trento: stessa sorte sarebbe toccata al nuovo chiostro, inizialmente adibito parzialmente ad orto e – stando sempre ai dettami tridentini – esterno al convento; per realizzarlo, fu abbattuta una delle tre chiese preesistenti.

La chiesa venne edificata per accogliere le reliquie di San Liguoro – italianizzato in Gregorio – portate dalle suore basiliane in fuga da Costantinopoli, ma è conosciuta anche come chiesa di Santa Patrizia, compatrona della città insieme a San Gennaro e ad altri 50 santi. L’urna che contiene il corpo della Santa,e l'ampolla che ne contiene il sangue che si scioglie più volte l’anno, è meta di numerosi pellegrinaggi.

La facciata si presenta con quattro lesene toscane e finestroni, inseriti per l’illuminazione del coro delle monache, che danno alla struttura esterna una forma armoniosa, mentre il portale principale risale al Cinquecento ed è un’opera marmorea a due colonne laterali ed un timpano nel quale è inserito il busto marmoreo di San Gregorio Armeno.

L’interno della chiesa si presenta al visitatore con lo splendore che solo il luccichio dell’oro riesce a dare.

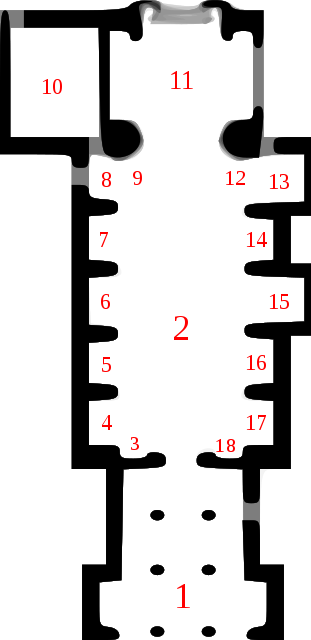

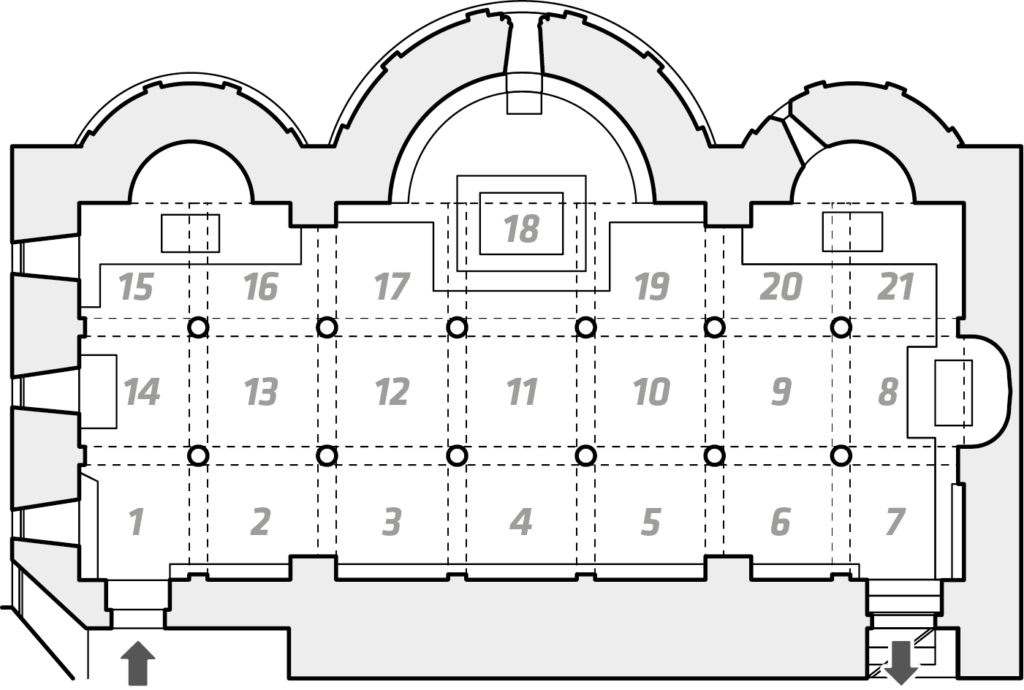

È a navata unica, secondo i dettami della Controriforma tridentina, con dieci cappelle laterali, divise a cinque per ogni lato.

- Porticato d'ingresso (al piano superiore è il coro delle monache)

- Navata

- Cappella dell'Immacolata

- Cappella del Presepe

- Cappella del Crocifisso

- Cappella di San Giovanni Battista

- Cappella di San Benedetto

- Cappella con accesso laterale

- Organo di sinistra

- Sacrestia

- Presbiterio e cupola

- Organo di destra

- Cappella delle reliquie

- Cappella del Rosario

- Cappella di San Gregorio Armeno

- Cappella di Sant'Antonio da Padova

- Cappella dell'Annunciazione

- Cappella di San Francesco

Il soffitto cassettonato, opera del fiammingo Dirci Hendricksz, è considerato uno dei capolavori presenti nella chiesa ed è stato realizzato tra il 1580 e il 1584 su commissione della Badessa Beatrice Carafa, sebbene sia stato completato solo agli inizi del secolo successivo.

All'altezza del presbiterio si eleva la cupola decorata da Luca Giordano a cui lavorò dal 1671 e fino al 1681, mentre negli anni immediatamente successivi si dedicò al ciclo di affreschi in tre scomparti della controfacciata.

Il complesso monumentale di San Gregorio Armeno

L’altare maggiore, posto sulla parete di fondo del presbiterio, è sovrastato dalla tavola dell'Ascensione del 1574 di Giovan Bernardo Lama, più in alto vi è la grata che rappresenta l’affaccio della zona dell’abside sulla chiesa.

si compone di due cori: uno dietro l’abside decorato dal Giordano tra il 1679 e il 1681 ed un secondo invece si trova dietro la controfacciata; la chiesa comprende anche ben cinque organi.

La cappella che però è la più amata dal popolo napoletano – e che è valso alla chiesa il contro nome di chiesa di Santa Patrizia - è l’ultima cappella a destra, dove sono custodite le spoglie ed altre reliquie della Santa compatrona, estremamente cara ai napoletani.

Dal 1864, dopo l’unità di Italia, furono traslate nella chiesa le spoglie della Santa, provenienti dalla chiesa dei santi Nicandro e Marciano e, da allora, è qui che ogni martedì e ogni 25 Agosto si ripete il prodigio dello scioglimento del sangue. Come infatti il patrono San Gennaro lascia che il suo sangue, conservato in delle ampolle, si sciolga per tre volte l’anno (il primo sabato di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre), lo stesso avviene per Santa Patrizia, ma se il sangue del patrono fu raccolto dalla sua nutrice pochi istanti dopo il martirio avvenuto per decollazione, per la Santa le cose andarono diversamente.

Si racconta che un cavaliere, afflitto da grandi sofferenze, pregasse la Santa incessantemente e senza mai muoversi dal luogo ove erano conservate le reliquie: in uno slancio di fervore religioso decise di aprire l'urna contenente il corpo della Santa e di staccarle un dente, e con sua grande meraviglia dalla gengiva fuoriuscì del sangue, come se si fosse trattato di un corpo vivo, sebbene la Santa fosse morta secoli prima. Tale sangue fu raccolto in due ampolle, ed è lo stesso che più volte l'anno si scioglie.

Il complesso monumentale di San Gregorio Armeno è uno dei più grandi della città, infatti oltre la chiesa si compone anche del monastero e del chiostro.

Tra l’altro, è estremamente interessante il campanile eretto tra il '500 e il ‘600 poiché è realizzato sopra un cavalcavia che collegava il convento stesso con quello di San Pantaleone.

È scandito in tre ordini con aperture di finestre su entrambi i lati della strada e termina, al vertice superiore, con una cuspide.

Oggi quel campanile sul cavalcavia è il simbolo di via San Gregorio Armeno, e sotto di esso si incrociano botteghe, pastori, presepi, vicoli: le viscere di Napoli, quelle profonde, lontane dai riflettori che da sempre la zona stessa, con i suoi luoghi caratteristici, richiama. Eppure c’è ancora tanto da scoprire, come il Salotto della Badessa che, collocato ad oriente del Chiostro, è l’unico ambiente superstite dell'appartamento della superiora. Si presenta con l'arredo originale, decorazioni a trompe-d'oeil alle pareti e gusto rococò sulla volta.

Uscendo dalla chiesa, svoltando a sinistra, come a voler percorrere via San Gregorio e a salire verso il campanile, si accede al convento e al chiostro. Entrambe le parti portano la firma del Cavagna e del Della Monaca.

Il complesso monumentale di San Gregorio Armeno: convento e chiostro

L’antico chiostro venne completamente ristrutturato e furono creati ben cinque belvedere per rendere la clausura meno dura. Infatti due sono vicino la cupola, offrendo un panorama verso il mare e verso la cupola di San Lorenzo Maggiore, ed ancora ve ne sono uno vicino al campanile, uno vicino al muro di clausura ed infine una terrazza con circa cinque arcate per lato.

Attualmente ne sono rimasti solo tre, poiché due furono eliminati nel corso del tempo. L’ingresso si trova da un portale, al quale si accede da uno scalone monumentale caratterizzato da gradini in piperno e pareti laterali affrescate. Sulla destra si trovano gli ex parlatori, e sulla cima si trova un grande portale in legno incorniciato da un arco marmoreo con intorno affreschi raffiguranti la Gloria di San Benedetto.

- Ingresso al monastero

- Portale d'ingresso dopo lo scalone monumentale

- Chiostro monumentale

- Fontana monumentale

- Sala della badessa

- Coro delle monache (primo piano dell'atrio)

- Coro d'inverno (secondo piano dell'atrio)

- Chiesa

- Coro dell'abside (o cappellone)

- Corridoio delle monache

- Vestibolo e cappella del Presepe

- Cappella delle reliquie

- Chiostrino

- Farmacia

- Refettorio delle fanciulle

- Cisterna

- Cappella anonima

- Cappella della Madonna dell'Idra

- Refettorio delle monache

- Cucine

- Campanile

Varcato l’ingresso, si mostra al mondo, in tutta la sua fierezza e riservatezza, il magnifico chiostro.

Si presenta imponente, fiero e maestoso, ciononostante mantiene la riservatezza della clausura, poiché è su di esso che si affacciano gli alloggi a terrazzo delle monache, tutte al primo piano e terrazzati con una balaustra in piperno.

Al centro si erige la fontana marmorea seicentesca del Lamberti, al centro di quattro aiuole con alberi di arance e affiancata dalle due statue settecentesche del Cristo e la Samaritana del Bottiglieri.

Misteri del chiostro napoletano

Non è un caso la rappresentazione di questo incontro così particolare, narrato all'interno del Vangelo di Giovanni: la Samaritana è “la donna dai sei mariti” di cui racconta l’Evangelista, e la sua collocazione all'interno di un chiostro di un convento di clausura è molto particolare. Stando a diverse interpretazioni delle pagine del Vangelo di Giovanni, la donna faceva ampio uso della sua libertà, eppure diventava sempre più vuota; allora è lecito pensare che, in quella donna, si sia voluto rappresentare il ricordo del tormento vissuto da molte suore, le loro storie personali e, perché no, i loro drammi esistenziali, celati tra le mura della clausura, per molte suore che erano lì e per quelle che in futuro vi sarebbero giunte, come vi giunse nel 1814 la nobildonna Enrichetta Caracciolo, monaca ribelle, che, in un libro scandalo, che pubblicherà nel 1864, rivelò al mondo la durezza della vita monastica.

Enrichetta sognava una vita normale, un matrimonio, dei figli, ma la famiglia la costrinse a farsi suora nel convento di San Gregorio di cui poteva vantare di essere la nipote della Badessa.

Ma quel luogo la sconvolse: non trovò donne dedite a Dio e alla preghiera, ma piuttosto donne divorate da isterismi e invidie. Enrichetta racconta che nel convento si nascondevano e si tacevano torture fisiche e psicologiche ai danni di ragazze fattesi suore non per loro volontà, e spesso suicidatesi pur di sfuggire a quella vita. Lei stessa, decisa ad abbandonare la vita monastica, dopo diverse peripezie ed un tentativo di suicidio, riuscì ad abbandonare la vita monastica.

La pubblicazione di quanto da lei raccontato “Misteri del Chiostro napoletano” , le costò la scomunica.

Al di là di quanto potesse essere veritiero o meno il suo racconto, il convento era celebre per altro, ossia la famosa pastiera, dolce tipico della Pasqua partenopea, che la leggenda vuole sia nata dalle mani della stessa sirena Partenope e che, nel corso del Settecento, le suore presenti in San Gregorio preparavano per donare alle famiglie aristocratiche per la tavola della Pasqua.

Si racconta che le suore di San Gregorio fossero delle vere e proprie maestre nella sua preparazione e che a loro pare si debba la ricetta che ancora oggi utilizziamo: uova, simbolo di vita e fecondità e, in questo caso, di Resurrezione, ricotta, che pare derivi dall'abbondanza dei pascoli e, infine il grano, simbolo sacro per eccellenza, ma soprattutto l’inconfondibile profumo di fiori d’arancio, probabilmente all'epoca proprio estratto dei fiori d’arancio del giardino del convento.

Sta di fatto che, al di là dei mestieri e dei misteri, ma anche dei segreti che le celle e le mura possono aver custodito e, perché no, tutt'oggi custodire, il complesso monumentale di San Gregorio Armeno resta un punto fermo della “Napoli turistica”.

Sitografia

Wikipedia – enciclopedia Libera

Napoli-turistica.com

incampania.com

cosedinapoli.com

suorecrocifisseadoratrici.org

lavocedinapoli.it

ilmattino.it

Taccuinigastrosofici.it

Immagini : Fonte e copyright

Wikipedia - enciclopedia libera

VILLA DELLA REGINA A TORINO

A cura di Francesco Surfaro

Arroccata sulla collina torinese, alle spalle della Gran Madre di Dio, Villa della Regina è il degno fondale scenografico della città subalpina. Questa incantevole maison de plaisance fa parte della "Corona di delizie", un sistema di dimore extraurbane preposte al loisir della corte, fatte erigere dai Savoia attorno alla capitale secondo una peculiare disposizione "a raggiera". Dal 1997, assieme a tutte le altre Residenze Reali Sabaude, è Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. Villa della Regina sarà oggetto di un doppio elaborato: nel seguente articolo, il primo dei due, si porrà l'attenzione sul contesto storico che ha visto l'edificazione della dimora e le trasformazioni che essa ha subito nel corso del tempo.

Il contesto storico: "principisti" e "madamisti"

In piena Guerra dei Trent'anni, mentre stava conducendo al fianco dei francesi una campagna militare contro la Lombardia spagnola, il duca Vittorio Amedeo I di Savoia morì inaspettatamente nell'ottobre del 1637, dopo soli sette anni di governo, stroncato forse da febbri malariche. Dietro di sé lasciava due eredi maschi ancora infanti, Francesco Giacinto di cinque anni e Carlo Emanuele di tre. A Torino, nei giorni immediatamente successivi al tragico evento, il Senato di Piemonte dichiarò la vedova Maria Cristina di Borbone-Francia tutrice legittima di Francesco Giacinto (prematuramente scomparso l'anno successivo) e reggente. L'assunzione della reggenza da parte della Madama Reale fu subito contestata dai due fratelli del duca estinto, il cardinale Maurizio e il Principe di Carignano Tommaso, ambedue filo-spagnoli e ostili alla cognata che, in quanto sorella del re Luigi XIII, era ovviamente filo.francese. Già messo a dura prova dalla Guerra di Monferrato e dalla violenta epidemia di peste del 1630-31, il Ducato di Savoia veniva ora travolto da una guerra civile dove si fronteggiavano da una parte i "principisti", avversi alla Francia e sostenitori dei due principi, e dall'altra i "madamisti", animati da un sentimento anti-spagnolo e leali nei confronti della duchessa madre. Alle lotte intestine si sommavano i sotterfugi del cardinale Richelieu che, approfittando del momento di grave instabilità politica, era intenzionato a ridurre le autonomie del Piemonte e della Savoia e a trasformarne i territori in province francesi. Appoggiati dal popolo e dall'élite piemontese, Maurizio e Tommaso registrarono un iniziale vantaggio grazie anche all'appoggio militare della Spagna. Se il primo sottomise Nizza e diverse località del Piemonte meridionale senza troppi sforzi, il secondo assediò la capitale il 27 agosto del 1639, costringendo alla fuga la Madama Reale e il piccolo Carlo Emanuele, portato in salvo presso il forte di Montmélian. Cristina si ritirò in Savoia, mentre Richelieu, dopo varie negoziazioni, riuscì a strappare al generale spagnolo don Diego Mexía Felipez de Guzmán, Governatore del Ducato di Milano, una tregua d'armi stipulata il 14 agosto 1639, rivelatasi in seguito fatale per i principi. A tregua finita l'esercito francese, mirabilmente guidato dal conte d'Harcourt, liberò Casale e Torino mettendo alle strette Tommaso, il quale si vide obbligato a ritirarsi ad Ivrea. Maurizio si barricò a Cuneo ma, dopo aver resistito strenuamente, fu costretto anch'egli alla resa. Ormai abbandonati al proprio destino dagli alleati spagnoli, i principi bon gré mal gré (volenti o nolenti ) dovettero prendere parte alle trattative di pace col cardinale Mazzarino. Finalmente, il 14 giugno del 1642 venne siglato l'accordo definitivo, in base al quale Madama Cristina sarebbe stata riconfermata tutrice e reggente, a Tommaso sarebbe stata accordata la luogotenenza generale di Ivrea e Biella, mentre il quarantanovenne Maurizio, lasciata la porpora cardinalizia e ricevuto l'imprimatur da Urbano VIII per le nozze consanguinee, avrebbe sposato la nipote di tredici anni Ludovica, nonché ottenuto la luogotenenza di Nizza. Entrambi i fratelli avrebbero fatto parte del consiglio di reggenza.

Il matrimonio tra Maurizio e Ludovica fu celebrato per procura nell'agosto del 1642. Con esso potevano dirsi nullificata ogni pretesa sulla corona ducale, in quanto i diritti di successione si univano nei coniugi. Abbandonata definitivamente la politica, l'ormai ex cardinale si ritirò a vita privata presso la sontuosa villa che, in precedenza, si era fatto costruire sulla collina torinese. Lì trascorse i restanti anni della sua esistenza dedito all'otium letterario.

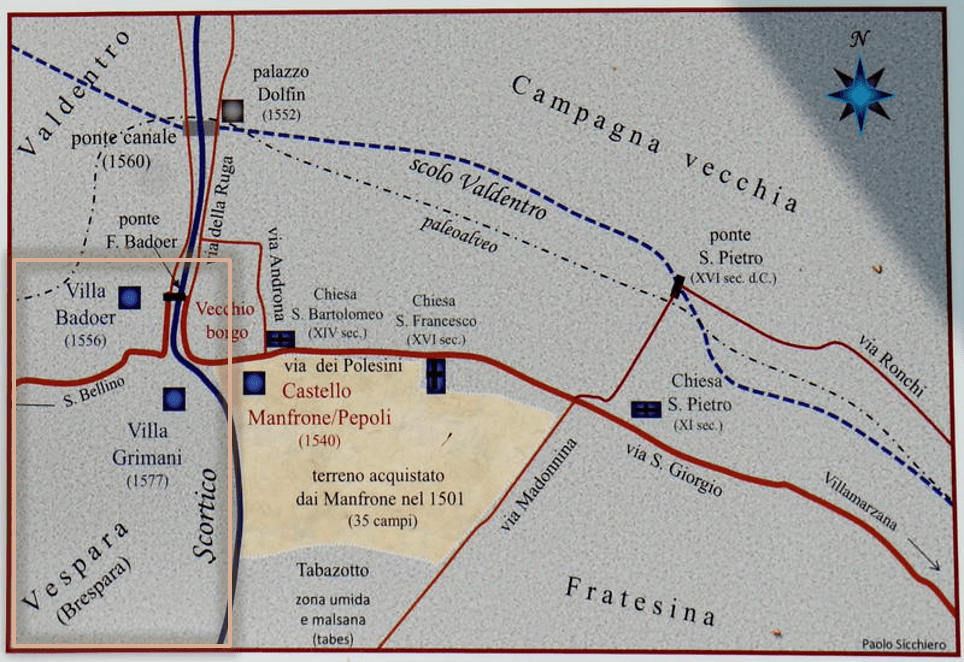

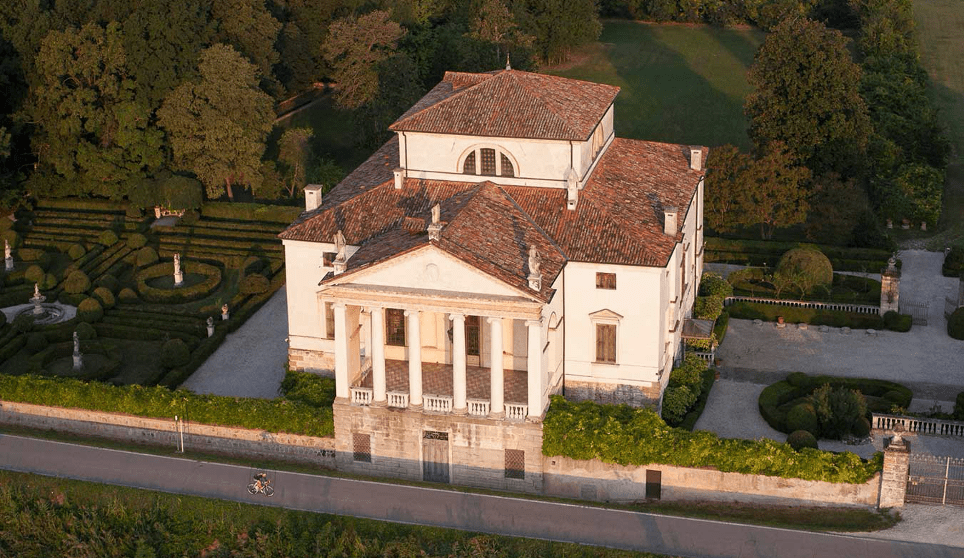

Da Vigna del Cardinale a Villa della Regina

Nel 1615 Maurizio di Savoia commissionò all'architetto orvietano Ascanio Vitozzi la trasformazione di una preesistente vigna, sita sulla bassa collina poco oltre il Po, in una dimora signorile dotata di un giardino all'italiana, un teatro d'acque, peschiere, orti, vigneti e persino di un bosco. A seguito dell'improvvisa morte del Vitozzi, avvenuta nello stesso anno della commissione, furono posti a capo del cantiere Carlo e Amedeo Cognengo di Castellamonte, padre e figlio, già impegnati in altre importanti fabbriche per la corte ducale. Lo stretto legame della committenza con gli ambienti romani e la corte pontificia influenzò notevolmente le scelte per l'assetto architettonico e quello paesaggistico, dove si possono ravvisare diverse analogie con le ville suburbane laziali, specie con Villa d'Este a Tivoli e Villa Aldobrandini a Frascati. Il cuore pulsante della struttura era un grande loggiato centrale che divideva due appartamenti con sale affacciate verso la città e verso la collina. Il palazzo, immerso nel verde lussureggiante degli attigui giardini a parterre ed "en forme de théâtre", venne scelto dal porporato come degna sede dell'Accademia dei Solinghi o dei Desiosi, da lui fondata. In questa istituzione culturale confluivano vari artisti e intellettuali che, nel corso dei loro raduni, alternavano alla recita di drammi teatrali, sonetti e madrigali, discussioni di natura scientifica, filosofica, politica e persino esercitazioni militari o battute di caccia. Il fatto che i membri di tale consesso di dotti amassero radunarsi in questo locus amoenus appartato valse loro il soprannome di "solinghi", ovvero "solitari". Fra queste menti eccelse rifulgeva più di tutte quella di Emanuele Tesauro, letterato, retore, storico e drammaturgo, che godette di grande prestigio non soltanto presso la corte sabauda, dove fu attivo per oltre quattro decenni, ma anche a livello europeo.

Alla morte di Maurizio, avvenuta nel 1657, la villa - nota ai più come "Vigna del Cardinale"- venne ereditata, assieme ad una ricchissima collezione di opere d'arte, dalla sua giovane vedova, la principessa Ludovica. Sotto la nuova proprietaria l'edificio, ormai rinominato Villa Ludovica, fu ampliato con l'edificazione di quattro padiglioni angolari, e ridecorato nelle sale del piano nobile e del secondo piano con l'aggiunta di soffitti cassettonati e grandi fregi con soggetti storici, mitologici e venatori. Morta senza eredi nel 1692, la principessa lasciò per disposizione testamentaria la sua dimora di delizie alla moglie dell'allora duca Vittorio Amedeo II, Anna Maria di Borbone-Orléans.

Con la firma dei Trattati di Utrecht nel 1713, Vittorio Amedeo II otteneva il tanto ambito titolo regio e il Ducato di Savoia si trasformava in Regno di Sicilia (permutato col Regno di Sardegna nel 1718). Fu proprio in onore di Anna d'Orléans, prima regina della dinastia sabauda, che la splendida delitia collinare venne ribattezzata "Villa della Regina".

La sovrana, tra 1694 e 1698, affidò alla direzione di Carlo Emanuele Lanfranchi alcuni cospicui interventi di manutenzione e rimaneggiamento sia degli interni del fabbricato, dove vennero ribassati gli alti soffitti seicenteschi, sia dei giardini. I contratti di pagamento riportano che, nel 1695, l'appartamento dell'ala meridionale, scelto per sé da Anna, fu decorato con partiti in stucco a tema perlopiù floreale dall'éntourage del luganese Pietro Somasso e con dipinti su tela del pittore viennese Daniel Seiter. All'esterno, dove - già all'epoca - risulta attestata la presenza di un belvedere superiore e due "piate forme" laterali quali fulcri di un emiciclo terrazzato; vennero sostituite le balaustre in cotto dipinte di bianco poste lungo tutti i percorsi terrazzati e le scalinate con delle altre marmoree. Furono inoltre oggetto di reintegrazione gli ornamenti musivi costituiti da ciottoli di fiume, conchiglie e mursi, i quali ricoprivano interamente le superfici dello scalone centrale, dell'emiciclo e della gradinata che conduceva alla fontana di Apollo (l'attuale Grotta del Re Selvaggio), all'epoca decorata con statue di animali, festoni floreali e delle non meglio specificate "altre fatture".

Con l'arrivo del Settecento la regina maturò la decisione di aggiornare la propria "Vigna" secondo le nuove tendenze e di adeguare gli ambienti aulici alle varie esigenze del consorte e dei figli, creando ambienti intimi preposti a momenti di svago e convivialità. Documentata era pure l'intenzione di attuare una radicale trasformazione dei giardini su disegno del Primo Architetto di Luigi XIV, Jules Hardouin-Mansart, progetto non andato mai oltre la carta e la china.

Juvarra e Baroni di Tavigliano

Arrivato a Torino nel 1714, fu il messinese Filippo Juvarra, affiancato dal suo allievo Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, a porre in essere una serie di importanti lavori alla Villa della Regina su richiesta prima di Anna Maria e poi di sua nuora Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg, seconda moglie di Carlo Emanuele III, durante i quali furono ripensati, secondo la moda settecentesca, gli spazi e i rapporti col paesaggio esterno nonché i preziosi arredi e le decorazioni di gusto esotico degli interni.

Il Primo Architetto di Sua Maestà chiuse i loggiati disposti nei cantieri seicenteschi riconvertendoli in vestiboli illuminati da finestroni, e ricavò lo spazio utile per la creazione del grande Salone d'Onore a doppia altezza, il quale funge da punto di raccordo tra l'Appartamento del Re nell'ala settentrionale e l'Appartamento della Regina nell'ala meridionale. Inoltre collegò il secondo piano del palazzo al giardino superiore edificando due terrazze. Per la realizzazione dell'aggiornato apparato ornamentale delle sale l'architetto coordinò alcuni dei migliori pittori (Claudio Francesco Beaumont, Giovanni Battista Crosato, Corrado Giaquinto, Giuseppe Dallamano, Giuseppe Valeriani, Filippo Minei e Michele Antonio Milocco), scultori, stuccatori e artigiani (Pietro Massa, Pietro Piffetti e Giuseppe Maria Bonzanigo) attivi nei cantieri regi e le loro rispettive botteghe. All'esterno Juvarra e Baroni di Tavigliano scelsero di non travisare l'essenza dell'impianto originario dei giardini, quanto piuttosto di sostituire le arzigogolature di matrice tipicamente barocca con scomparti geometrici regolari e bicromi in murso. Il Belvedere superiore fu riplasmato e alle preesistenti architetture decorative vennero aggiunti il Padiglione dei Solinghi e la Rotonda, mai portata a compimento. Quando il messinese, chiamato dal re di Spagna Filippo V, dovette recarsi alla volta di Madrid nel 1735 per progettare il Palazzo Reale, i cantieri di Villa della Regina furono affidati a Baroni di Tavigliano il quale, a partire dal 1750, fu a servizio della duchessa (regina dal 1773) Maria Antonia Ferdinanda di Borbone-Spagna, consorte del principe ereditario Vittorio Amedeo III.

Tra gli anni 1760-80 furono innalzati il Corpo di Guardia, le Scuderie e il Palazzo Chiablese, quest'ultimo edificato per ospitare il Duca del Chiablese.

La Villa della Regina nell'Ottocento

Durante l'occupazione napoleonica di Torino (1798) e con l'insediamento del Governo Provvisorio nominato dal generale Grouchy, Villa della Regina fu iscritta nel Patrimonio Imperiale, e, nel 1805, Napoleone in persona vi soggiornò per un breve periodo. Tornata in mani sabaude dopo la Restaurazione e persa l'originaria funzione a causa del trasferimento della corte dei Savoia a Palazzo Pitti (la capitale del Regno d'Italia era stata spostata da Torino a Firenze nel 1865 e la situazione rimase tale fino al 1871), per volere di Vittorio Emanuele II fu destinata, nel 1868, come sede dell'Istituto Nazionale delle Figlie dei Militari, ente che si prodigava per fornire assistenza ed educazione alle fanciulle orfane dei caduti delle Guerre d'Indipendenza. Tra 1876 e 1888 la residenza venne spogliata di alcuni mobili, preziosi complementi d'arredo fisso (tra i quali la sfarzosissima Biblioteca del Piffetti e le boiseries del Gabinetto della libreria verso Mezzanotte) come pure di un cospicuo numero di sovrapporte, soprafinestre e tele da plafond. Il tutto, dopo una breve permanenza nei depositi di Palazzo Reale e del Castello di Moncalieri, fu inviato a Roma per ornare gli ambienti del Palazzo del Quirinale, sede del Re nella nuova e definitiva capitale italiana.

Dal Novecento ai giorni nostri

Il XX secolo fu, in assoluto, il periodo di maggiore decadenza di tutta la storia della villa. Nel corso del Secondo Conflitto Mondiale i bombardamenti aerei degli anni 1942 e 1943 causarono danni ingentissimi all'ala destra dell'edificio e rasero al suolo Palazzo Chiablese. Dopo impropri e maldestri interventi postbellici di ricostruzione, con la soppressione dell'Istituto Nazionale delle Figlie dei Militari l'ex residenza sabauda fu abbandonata al degrado più totale, facile preda di furti e razzie. Nel 1994, quando la provincia di Torino la cedette alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, le condizioni in cui versavano la struttura e i giardini erano drammatiche a tal segno da far temere imminenti collassi. Lunghe e complesse operazioni di restauro, finanziate con fondi stanziati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Piemonte, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT e dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, hanno restituito - per quanto possibile - all'ex dimora preferita di principesse, duchesse e regine l'originario splendore, consentendo la sua prima riapertura al pubblico nel 2006. Mentre si procedeva col ripristino architettonico di interni ed esterni del complesso, il vigneto storico è stato ripiantato per circa metà della propria originaria estensione. Preso in affido dall'Azienda Balbiano, è tornato produttivo nel 2008. In Italia si tratta dell'unica vigna localizzata all'interno di una grande città, in Europa è invece accompagnata da altri due esemplari: il Vigneto di Montmartre a Parigi e a quello di Grinzing a Vienna. Dal 2011, la Vigna della Regina rientra all’interno dell’area DOC del vino Freisa di Chieri. Nel 2016 i giardini della villa si sono posizionati nella top ten dei parchi e giardini più belli d'Italia.

Il Giardino verso la città e la facciata

Risalendo un viale costeggiato da filari di olmi e platani si accede, attraverso una cancellata, al Grand Rondeau (o, secondo la forma italianizzata, Gran Rondò), un grande piazzale di forma circolare con una vasca centrale di 20 metri di diametro, scandita lungo tutta la bordatura da dodici sculture in gran parte acefale raffiguranti divinità fluviali. Al centro della fontana si erge la statua del dio Nettuno che, seduto su uno scoglio, sembra sfidare frontalmente a colpi di gettiti d'acqua un putto sul dorso di un delfino. Per mezzo di uno scalone semicircolare a duplice rampa si sale su una terrazza rettangolare, attraversando la quale ci si ritrova difronte alla Fontana della Sirena. Di minori dimensioni rispetto alla precedente, deve il suo nome alla statua marmorea di una sirena posizionata all'interno di una vasca ellittica a ridosso della facciata. Trattandosi di una peschiera, era un tempo popolata da un piccolo allevamento di trote e carpe. Grazie ad essa sulla tavola della corte regale - soprattutto nei mesi di magra - veniva sempre garantito del pesce fresco.

Il fronte settecentesco, attribuito a Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, è costituito da un corpo centrale avanzato verso Torino segnato da ampio ordine di finestre e coronato da una balaustra sormontata da quattro sculture allegoriche in marmo bianco. Da questo si diramano simmetricamente due maniche laterali, ciascuna delle quali è affiancata da un torrione. Speculare alla facciata verso la città, quella rivolta verso la collina si differenzia dalla prima per il tetto a falde ribassate.

Gli interni - il Salone d'Onore

Fulcro del piano nobile di Villa della Regina, il Salone d'Onore a doppia altezza raccorda l'appartamento del re a settentrione con quello della regina a meridione. Questo ampio spazio viene illuminato diffusamente da un gran numero di finestroni. La luce che filtra da queste aperture esalta, al pari di un riflettore, le strepitose tonalità impiegate dal pittore modenese Giuseppe Dallamano nelle quadrature dipinte a fresco sulla quasi totalità della superficie muraria, databili al 1733. Architettura dipinta e architettura reale si confondono in un insieme armonico contrastando, attraverso la dinamica alternanza di sporgenze e rientranze che le caratterizza, il rigido disegno geometrico delle piastrelle bianche e nere del pavimento. Sono scampati ai bombardamenti del 1942 i due riquadri della parete nord e sud, opera di Corrado Giaquinto, raffiguranti rispettivamente "Apollo e Dafne" e "Venere che scopre il corpo senza vita di Adone", ambedue datati 1733. Purtroppo non si può dire lo stesso per "Il Carro di Aurora", l'affresco di Giuseppe Valeriani che decorava la parte centrale della volta il quale, invece, è andato completamente distrutto. Ai lati, i vestiboli verso la città e verso la collina sono ornati con le Allegorie delle Quattro Stagioni dipinte da Giovanni Battista Crosato, in cui dei vivaci puttini sono colti in atteggiamenti goliardici e dispettosi. In un piccolo spazio adiacente, oggi adibito a tribuna, si trovava la cappella di corte, successivamente abbandonata in favore di un'altra più grande nel vicino Palazzo Chiablese. Sulla volta di questo ambiente si conserva un affresco di Michele Antonio Milocco, "la Trinità con angeli" (verso il 1730).

FINE PRIMA PARTE

Bibliografia

Paolo Conaglia, Andrea Merlotti, Costanza Roggero: Filippo Juvarra 1678-36, architetto dei Savoia, architetto in Europa. vol.1, Roma, Campisano Editore, 2014.

Cristina Mossetti: La Villa della Regina, Torino, Allemandi, 2007.

Sitografia:

https://www.academia.edu/42720796/Juvarra_a_Villa_della_Regina

http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-maurizio-di-cardinale_%28Enciclopedia- I taliana%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/maurizio-di-savoia_%28Dizionario-Biografico% 2 9/

http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-maurizio-di-cardinale_%28Enciclopedia- I taliana%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/cristina-di-francia-duchessa-di-savoia_% 2 8Dizionario-Biografico%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/piemonte_%28Enciclopedia-Italiana%29/

http://www.museotorino.it/view/s/d0adc316715f4559bc770cbb479dfb1b

http://www.museotorino.it/view/s/cfeb446a3a4a4cc9a2082099d6644659

http://www.museotorino.it/view/s/7b675269506e4015b01fe92556e94943

http://www.museotorino.it/view/s/e162639ab29941bc9e441393c638720f

https://books.google.it/books?id=Gigp17tBCm4C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=accademia+dei+solinghi&source=bl&ots=o9YRftjFz1&sig=ACfU3U265Gj0h3tWP-c 30iTgZoIY5xs6vQ&hl=it&sa=X&ved=2 ahUKEwjOqsLP_JPqAhWb6aYKHSmNDT04HhDoATAJegQICBAB#v=onepage&q=accademia%20dei%20solinghi&f=false

https://books.google.it/books?id=SWq3GDdhl8cC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=villa+della+regina+torino&source=bl&ots=DwO5LcQmJB&sig=ACfU3U11n4Xs-4agY-GIc7rBxugJ6otxDA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjJz_emtInqAhUM8KYKHQijBDc4ggEQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=villa%20della%20regina%20torino&f=true

https://webthesis.biblio.polito.it/1932/

http://www.residenzereali.it/index.php/it/residenze-reali-del-piemonte/villa-della-regina

http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/musei-e-luoghi-della-cultura/villa-della-regina/

http://www.amicidivilladellaregina.com/la-villa/

PALAZZO TOBIA PALLAVICINO A GENOVA

A cura di Fabio D'Ovidio

STORIA ARCHITETTONICA DI PALAZZO TOBIA PALLAVICINO

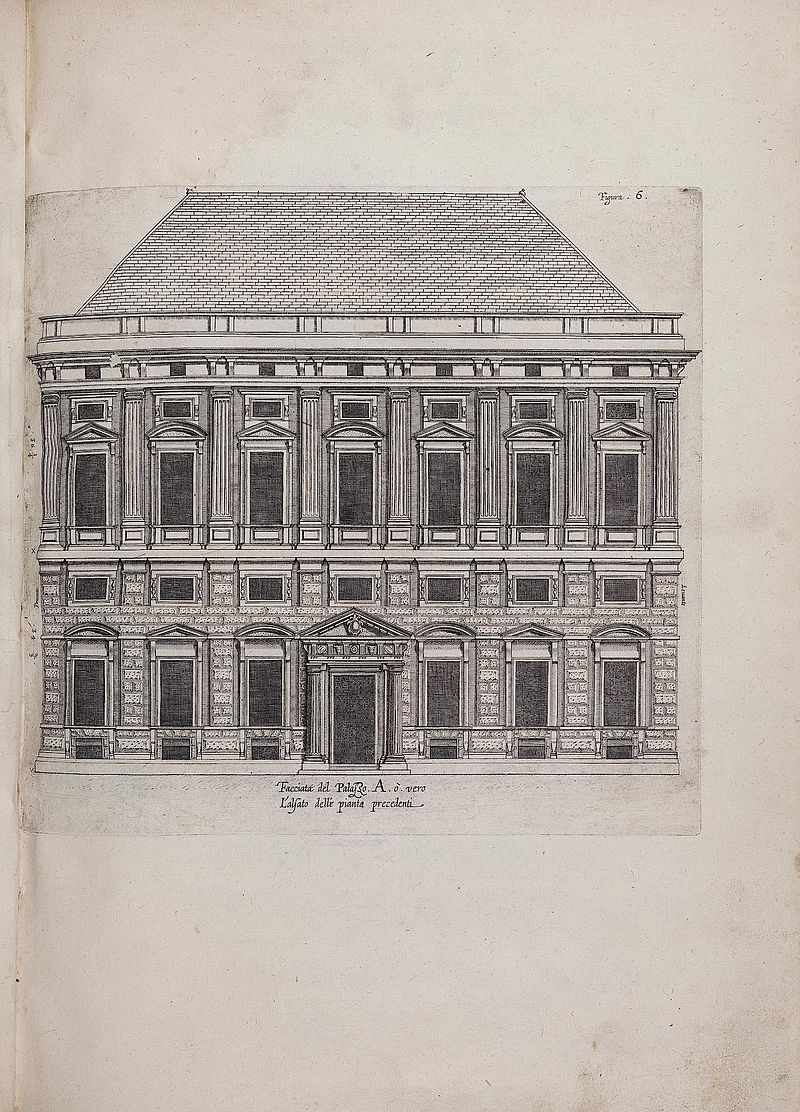

I lavori di edificazione di palazzo Tobia Pallavicino, sito in Strada Nuova, furono avviati nel 1581 sotto la supervisione di Giovan Battista Castello, detto il Bergamasco, e dietro la commissione di Tobia Pallavicino, uno degli uomini più ricchi della Genova del suo tempo grazie al commercio dell’allume delle cave di Tolfa (che gli fruttò alla morte una disponibilità economica di circa 400 mila scudi d’oro).

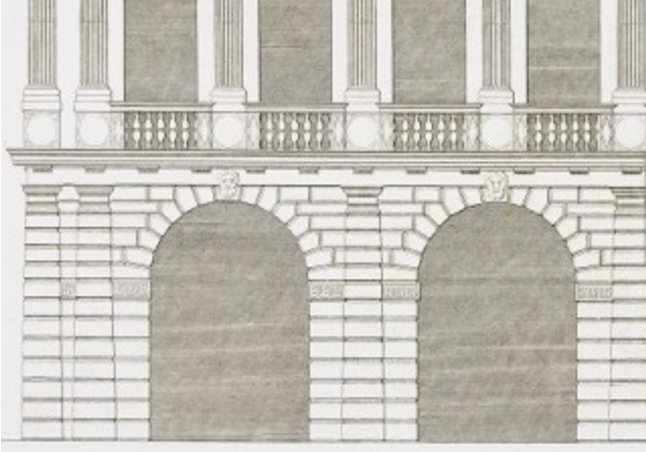

Il Castello, che in questa occasione è anche presente in qualità di maestro frescante e stuccatore, progettò il palazzo secondo il tradizionale lessico che Galeazzo Alessi stava impiegando nelle ville aristocratiche extra-cittadine: volume cubico diviso su due piani, il terreno e il primo piano nobile, cui si aggiungono due piani ammezzati e un cortile, ormai perduto, che sorgeva in luogo dell’attuale piazza del Ferro.

Nel corso del 1704 il palazzo venne ceduto alla famiglia Carrega che a partire dal 1710 fino al 1714 decise di rinnovare la morfologia del palazzo: per prima cosa venne rifatto il tetto, si aggiunsero gli infissi e infine l’intero complesso venne aumentato in altezza con l’aggiunta di un piano. Tutte queste modifiche furono rese possibili grazie agli indennizzi ottenuti in seguito al bombardamento navale da parte della Francia di Luigi XIV, il Re Sole, negli anni ’80 del XVII secolo.

Nel 1830 il palazzo venne acquistato dalla famiglia Cataldi ed infine nel 1922 dalla Camera di Commercio cittadina che, ad oggi, ne è l’attuale proprietaria ed ha elevato l’edificio a sua sede.

Il 13 luglio 2006 una commissione UNESCO riunita a Vilnius inserì fra i siti Patrimonio dell'umanità le Strade Nuove insieme a 42 dei 163 palazzi iscritti almeno in una delle cinque liste ufficiali della Repubblica di Genova (Rolli del 1576, 1588, 1599, 1614 e 1644), tra cui Palazzo Tobia Pallavicino, secondo il tradizionale tour che si effettua durante una delle giornate degli ormai famosi Rolli Days.

I criteri adottati per la selezione sono stati il II e il IV:

II) L'insieme delle Strade Nuove e dei palazzi ad esse collegate mostra una valenza importante per lo sviluppo dell'architettura e dell'urbanistica del XVI e del XVII secolo. Il loro esempio fu divulgato dalla trattatistica architettonica del tempo, rendendo le Strade Nuove e i palazzi tardo-rinascimentali di Genova un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell'architettura manierista e barocca europea.