PALAZZO SPINOLA A GENOVA

A cura di Fabio d'Ovidio

Storia del palazzo: da abitazione privata a museo

Voltando le spalle al Porto Antico, in corrispondenza del molo Spinola, dove è edificato il notissimo Acquario di Genova, si può osservare l'intero intricato circuito dei vicoli del centro storico, dominati in parte da palazzi con facciate austere e in parte da residenze che testimoniano quella gloria politica, economica e culturale di cui godette la Serenissima Repubblica di Genova nel periodo compreso tra la metà del XVI secolo e quella del XVIII secolo.

Camminando per questi vicoli ci si imbatte in Piazza di Pellicceria, dove sorge uno dei 42 palazzi del sistema dei Rolli, ovvero Palazzo Spinola: una storica residenza che gli ultimi proprietari, i fratelli Paolo e Franco Spinola, stabilirono alla loro morte di donare alla Repubblica Italiana. Si posero così le basi per la nascita della Galleria nazionale della Liguria, che venne inaugurata al pubblico in memoria di quella cultura degli hospitaggi peculiare dell'antica Repubblica di Genova.

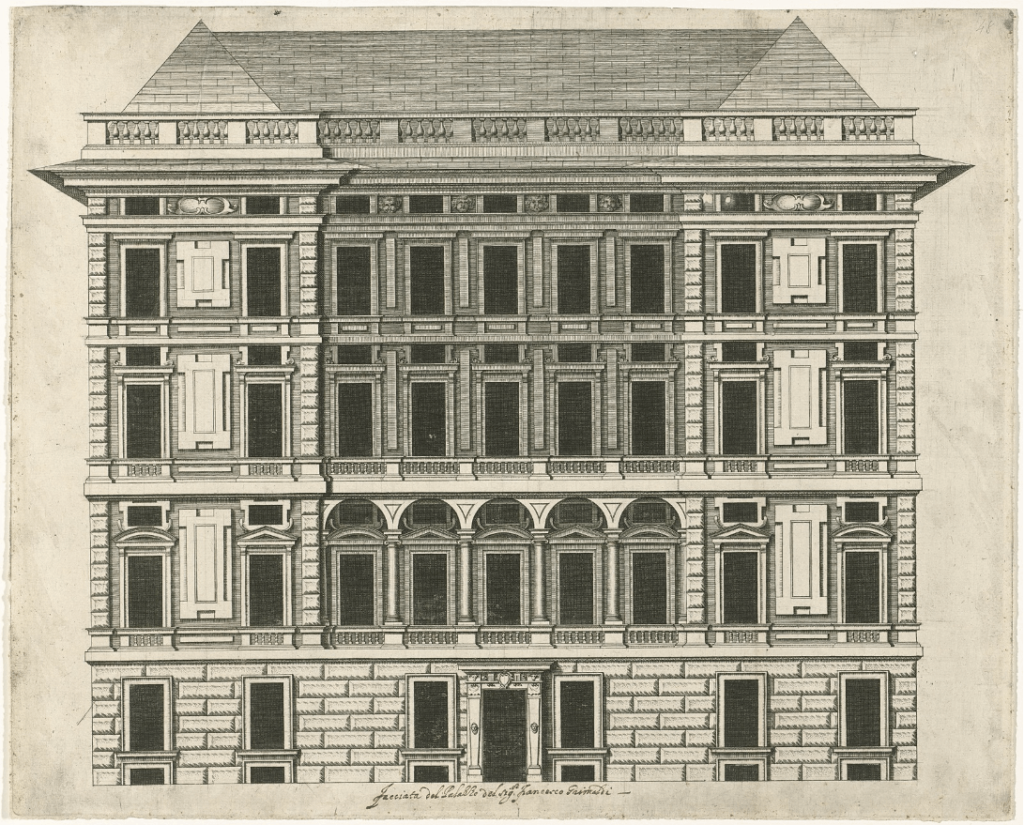

La totalità del patrimonio architettonico e artistico è il prodotto di un susseguirsi di operazioni nel corso dei secoli. Palazzo Spinola venne edificato in conclusione di Cinquecento su committenza di Francesco Grimaldi, e passò poi a diverse famiglie dell'aristocrazia genovese: i Pallavicino, i Doria, gli Spinola del ramo di San Luca e infine gli Spinola del ramo di Luccoli (i cui ultimi discendenti ed eredi furono i fratelli Paolo e Franco).

Grazie ad un vincolo testamentario imposto dai due fratelli relativo al mantenimento dell'aspetto pressoché originario del palazzo, e grazie ai restauri condotti nel secondo Novecento, chiunque entri può godere di una visita di Palazzo Spinola conservato nel suo composito insieme: mobilio, affreschi e quadreria, vasellame, argenteria.

Visitando l'intero palazzo è possibile, ad un occhio esperto, rintracciare gran parte degli interventi commissionati da ciascun proprietario nel corso dei secoli. Il progetto originario voluto dalla famiglia Grimaldi è ancora oggi rintracciabile nell’articolazione architettonica che connota ancora oggi il museo.

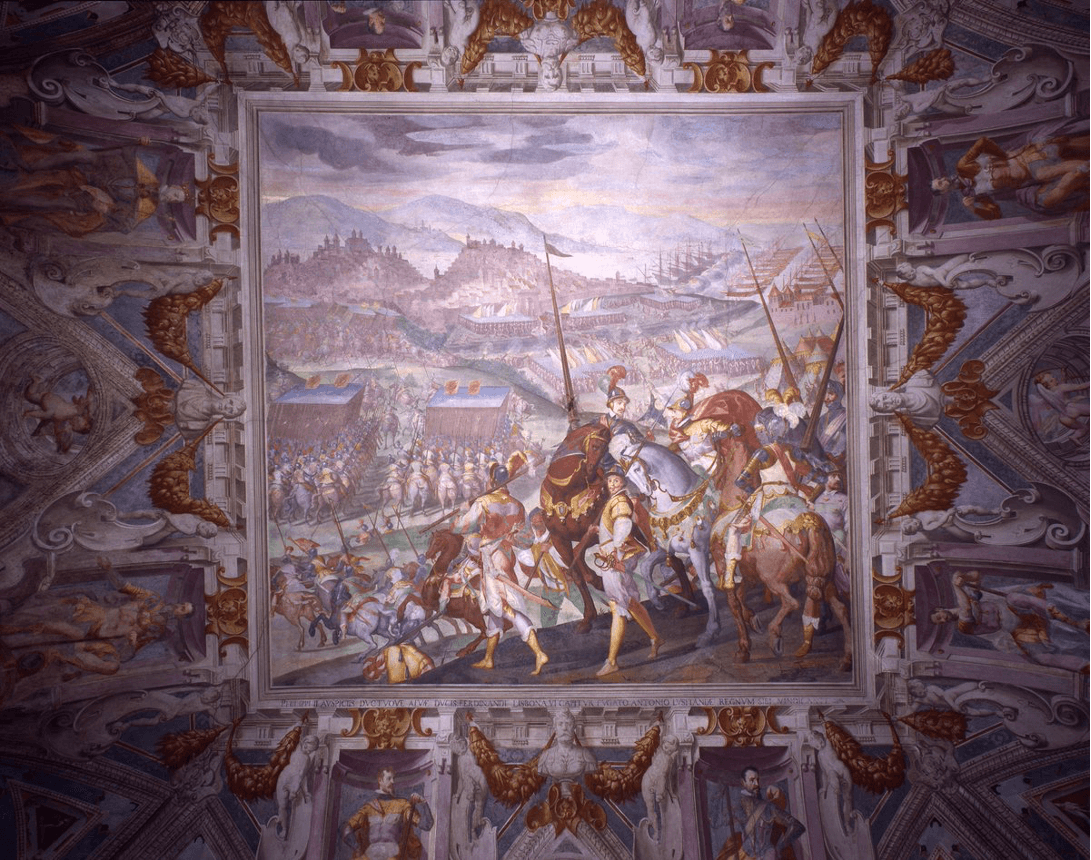

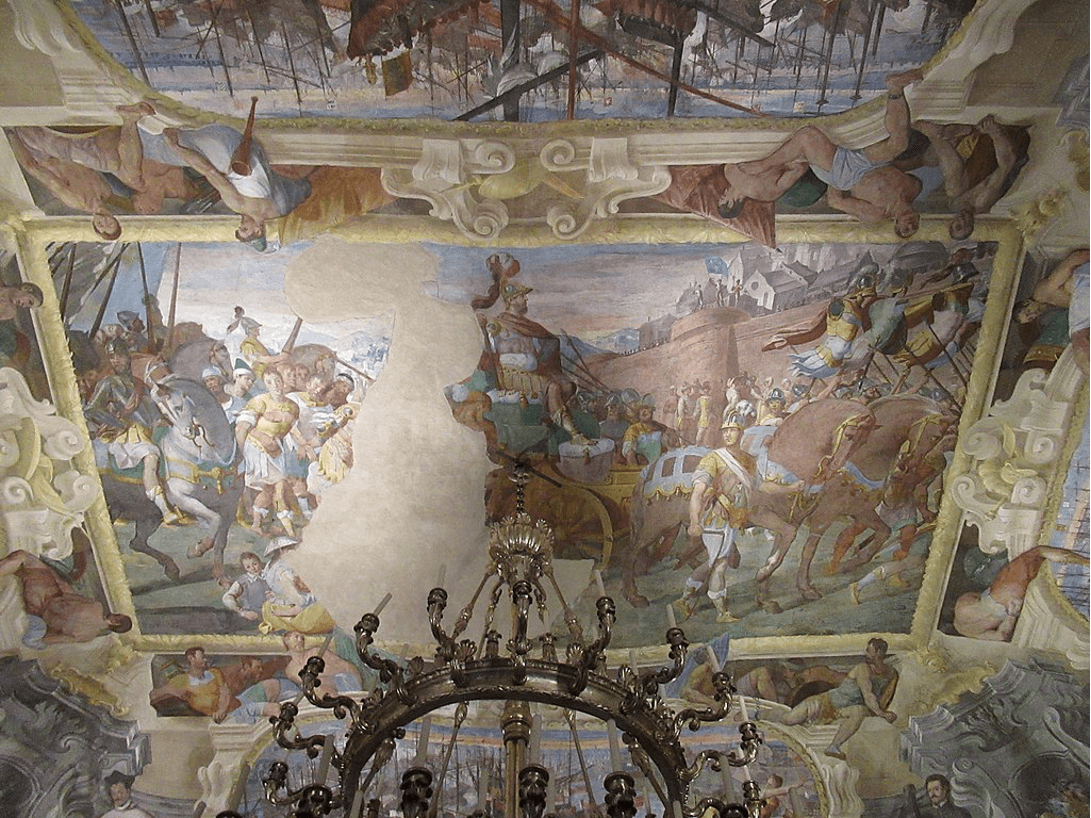

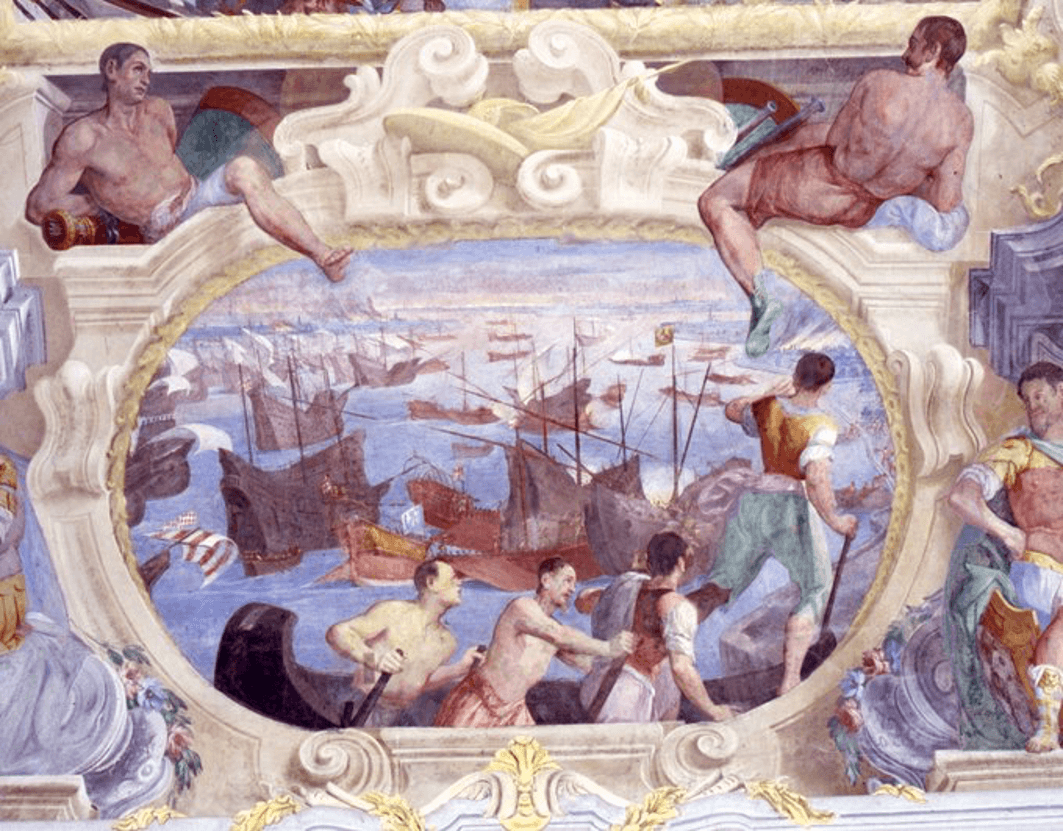

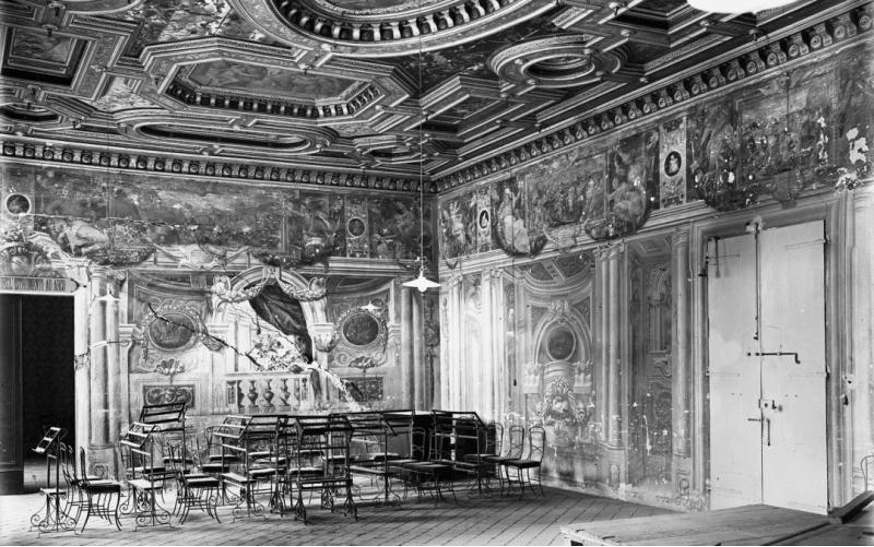

Gli elementi caratterizzanti di questo edificio riprendono il linguaggio in voga nel capoluogo ligure nel tardo XVI secolo, tuttavia rispetto ai palazzi di quel periodo, Palazzo Spinola si contraddistingue per la presenza di due differenti ingressi, definiti da un'eguale monumentalità. Sempre da ascrivere alle committenze Grimaldi è il primo grande ciclo decorativo delle sale, per realizzare il quale venne chiamato il pittore Lazzaro Tavarone (1556-1641), che riuscì attraverso il suo operato a raffigurare le vicende passate del casato: si pensi ad esempio alla conquista per mano dell'esercito spagnolo della città portoghese di Lisbona nel 1580, a cui contribuirono i Grimaldi, o al trionfo di Ranieri Grimaldi alla guida della flotta francese durante la conquista di Zierikzee nel 1304. Questa decorazione figurativa è accompagnata ed inserita in motivi ornamentali in marmo policromo, che scansionano la narrazione temporale dei singoli eventi.

Anche il secondo proprietario di questo palazzo, Ansaldo Pallavicino, contribuì a conferire lustro alla dimora trasferendovi parte della sua quadreria. Il passaggio di proprietà tra la famiglia Grimaldi e quella Pallavicino avvenne intorno al 1650, quando Ansaldo ripagò un ingente debito economico del figlio di Tommaso Grimaldi, fratello di sua moglie Dorotea. Grazie a questa compravendita entrarono nel palazzo dipinti di Giovanni Benedetto Castiglione, noto come il Grechetto (1609-1664), del fiammingo Antoon Van Dyck (1599-1641), probabilmente l’artista prediletto di Ansaldo (così come era stato per il padre Agostino). Van Dyck, giunto a Genova nel 1621, venne eletto dall'intera aristocrazia cittadina come ritrattista ideale, e proprio Agostino lo aveva incaricato di raffigurarlo con le vesti delle varie cariche pubbliche da lui ricoperte all'interno della sua carriera politica, culminata con la carica dogale assunta a partire dal 1637. Proprio al più bravo allievo di Rubens, Agostino Pallavicino fece eseguire un proprio ritratto con le vesti di ambasciatore della Repubblica di Genova a Roma durante il pontificato di Gregorio XV; attualmente tale dipinto è conservato al Getty Museum di Los Angeles, ma in Galleria Nazionale a Palazzo Spinola è conservata comunque una preziosa copia. Sempre Van Dyck, su committenza di Agostino Pallavicino, eseguì un ritratto nel 1625 per celebrarne l’elezione a protettore del Banco di San Giorgio: in questa occasione però, Agostino si fece raffigurare a fianco del piccolo Ansaldo. Oggi, a causa di un taglio secentesco subito dalla tela, si conserva in galleria solamente la sezione di Ansaldo. All'interno del percorso museale è presente un terzo ed ultimo ritratto di Agostino Pallavicino, questa volta eseguito dal pittore genovese Domenico Fiasella (chiamato dopo che Van Dyck aveva lasciato la città nel 1627 per la corte inglese degli Stuart), che raffigura l’aristocratico con tutte le vesti e le insegne dell'ambasciatore, carica che ricoprì presso la corte francese di re Luigi XIII; anche in questa tela egli compare a fianco del figlioletto Ansaldo.

Lo stesso Domenico Fiasella ricevette la commissione da parte di Agostino per l’esecuzione di un ritratto in abiti dogali, di cui oggi nelle sale di Palazzo Spinola è presente una copia.

Fu Maddalena Doria, proprietaria del palazzo dal 1734, ad imprimere all’edificio i primi significativi cambiamenti e a legare il nome dello stesso per la prima volta alla famiglia Spinola, nello specifico al ramo di San Luca, grazie al suo matrimonio con Nicolò Spinola. Gli interventi di Maddalena si concentrano prevalentemente sul secondo piano del palazzo: fece realizzare in luogo di una terrazza una galleria degli specchi, chiamando per la decorazione ad affresco e a stucco il pittore Lorenzo De Ferrari, e coinvolgendo il pittore Giovan Battista Natali a cui affidò il rinnovamento dell’impostazione degli affreschi tardo cinquecenteschi del Tavarone; Sebastiano Galeotti realizzò poi affreschi dal gusto leggero.

In relazione all’importanza rivestita da Ansaldo Pallavicino e Maddalena Doria nella creazione della quadreria, i proprietari di Palazzo Spinola nel pieno XVIII secolo e in quelli successivi non portarono significativi ampliamenti al patrimonio artistico attualmente esposto. Al di là di ciò, bisogna ricordare che con l’estinzione della famiglia Spinola di San Luca nel 1824, il palazzo entrò all’interno delle proprietà della famiglia Spinola di Luccoli e nello specifico i primi ad abitarlo furono Giacomo Spinola di Luccoli e sua moglie Violantina Balbi: la coppia trasferì all’interno dell’attuale Galleria Nazionale la ricca collezione di dipinti presenti nella dimora Spinola a Luccoli e una parte della famosa collezione di Costantino Balbi. Entrarono così nel Palazzo Spinola di Piazza Pellicceria opere quali l’Allegoria della Guerra e della Pace di Luca Giordano (1634-1705), la Maddalena orante di Joos van Cleve (1485-1540), e dipinti di Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio (1639-1609). In questi anni della prima metà dell’Ottocento si registrarono anche uscite dalla collezione, tra cui il preziosissimo ritratto di Van Dyck raffigurante Agostino Pallavicino che lasciò Genova per Los Angeles.

Da questo momento in avanti non si verificarono eventi degni di nota, almeno fino ai drammatici bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale: nello specifico, durante il 1942 l’aviazione americana sganciò una bomba incendiaria che danneggiò il sottotetto destinato all’alloggio della servitù, il terzo piano riservato alle stanze private dei proprietari, e in parte anche gli affreschi di Tavarone.

La struttura venne ricostruita e ristrutturata dal Genio Civile, ma solo nel 1992 vennero definitivamente aperti gli ultimi due piani come sede espositivo-museale, compiendo in maniera definitiva le volontà testamentarie di Franco e Paolo Spinola.

Nel corso degli anni, attraverso acquisizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il patrimonio artistico in esposizione venne ampliato. Fu così che entrarono opere come la Giustizia di Giovanni Pisano (1248-1315), la Santa Caterina d’Alessandria di Barnaba da Modena (1328-1386), il Sacrificio di Isacco di Orazio Gentileschi (1563-1639), l’Ecce Homo di Antonello da Messina (1430-1479) il ritratto equestre di Gio Carlo Doria di Pieter Paul Rubens (1577-1640) e altre opere di incommensurabile valore.

Il Palazzo Spinola di Pellicceria: una breve visita virtuale

Entrando nel museo da piazza di Pellicceria, lo spettatore si trova davanti ad una facciata caratterizzata da una vivace cromia e da una superba decorazione realizzata dallo stuccatore Carlo De Marchi e dal pittore Colombino. L’intervento dei due servì per restituire quell’uniformità decorativa successiva ai cambiamenti settecenteschi voluti da Maddalena Doria tra 1734 e 1736, che modificarono la decorazione documentata dalla serie di incisioni Palazzi antichi di Genova raccolti e disegnati da Pietro Paolo Rubens (1602) pubblicata ad Anversa nel 1622.

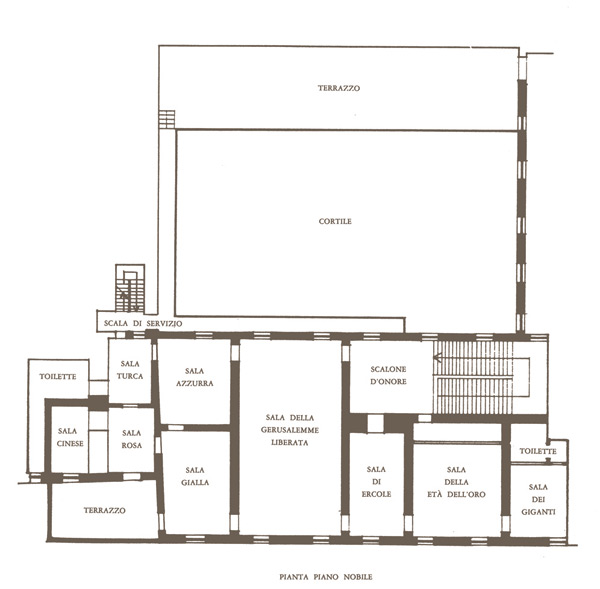

Oltrepassata la monumentale porta di ingresso, si può osservare come architettonicamente il piano terreno sia suddiviso in portale, cortile e atrio coperto, in corrispondenza del quale si apre un secondo portale esattamente in asse con il primo. All’interno dell’atrio coperto è presente sulla sinistra il grande scalone monumentale che consente l’ascesa ai piani nobili, mentre sulla parete destra è conservata parte del monumento funebre in onore di Francesco Spinola (XV secolo).

Salendo lo scalone monumentale si accede al primo piano nobile del palazzo, che conserva ancora pressoché intatta la decorazione ad affresco delle imprese passate dei primi proprietari del palazzo, i Grimaldi, realizzati come già detto da Lazzaro Tavarone. La prima sala di questo piano conserva sulla superficie del soffitto l’impresa compiuta da Francesco Grimaldi durante L’assedio di Lisbona (1580), che venne realizzata nel 1614 circa su committenza di Tommaso Grimaldi in memoria del padre, che aveva fatto erigere tale dimora a fine XVI secolo. All’interno di questo primo piano si trovano conservati alcuni ritratti dei Pallavicino eseguiti da Antoon van Dyck, tra questi si distinguono quello di Ansaldo Pallavicino da Bambino, e quello di Domenico Fiasella in cui Ansaldo ancora Bambino comprare con il padre quando era ambasciatore presso la corte francese, la monumentale tela di Luca Giordano raffigurante l’Allegoria della Guerra e della Pace. Sempre in queste sale sono presenti elementi di arredo, mobilio e stoviglie dorate che assurgono al ruolo di testimoni diretti di quella cultura dell’abitare e degli hospitaggi che caratterizzò la Repubblica di Genova tra la seconda metà del Cinquecento e almeno la prima metà del XVIII secolo.

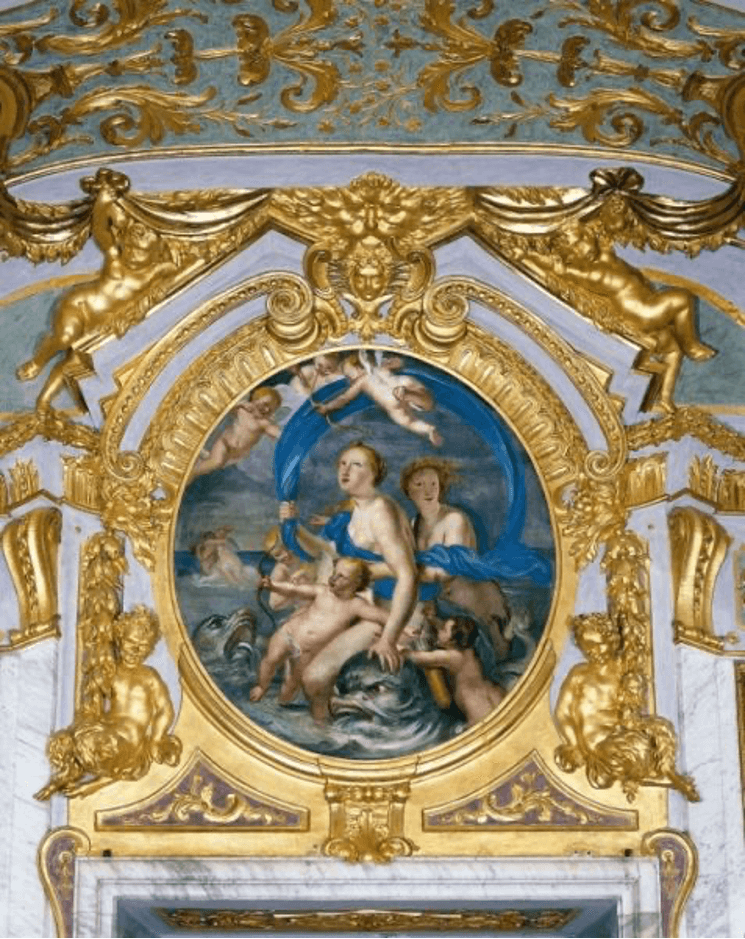

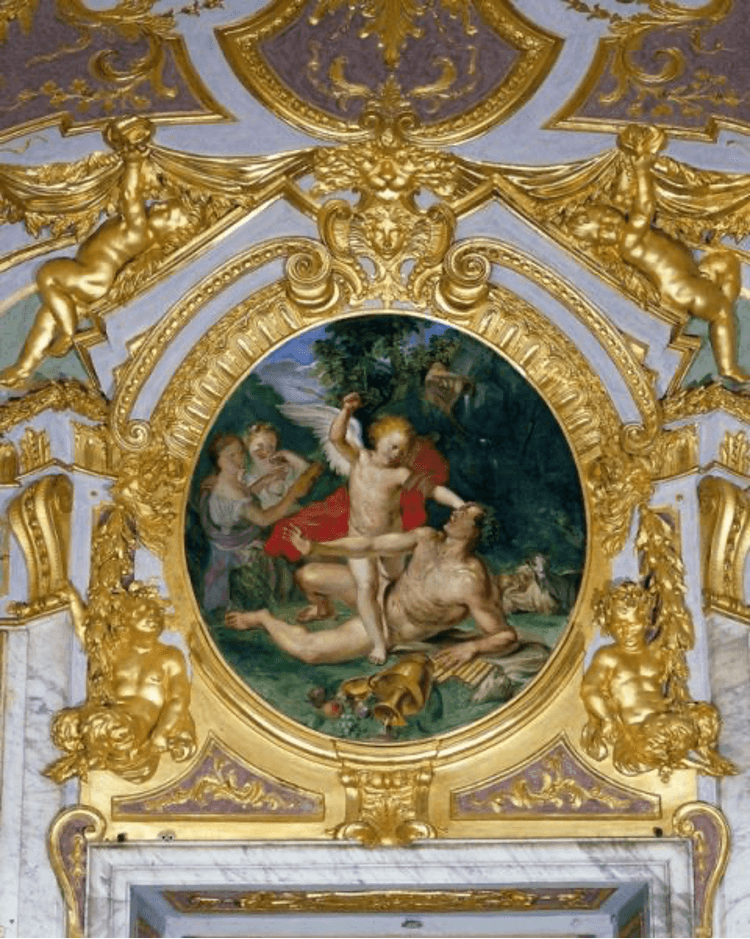

Proseguendo la visita all’interno del museo si arriva alle sale del secondo piano nobile, quello principalmente interessato dagli interventi di Maddalena Doria, cui si deve l’ingresso nel palazzo secondo del più aggiornato gusto Rococò risalente a metà degli anni ’30 del Settecento. Nel salone di questo piano, sulla volta del soffitto è presente l’affresco di gusto barocco realizzato dal Tavarone per celebrare il trionfo di Rainieri Grimaldi durante la battaglia di Zierikzee; i salotti a seguire mostrano poi l’intervento pittorico ad affresco settecentesco con la raffigurazione di temi e soggetti mitologici. Nello specifico si rimanda alla sala con le Nozze di Amore e Psiche di Sebastiano Galeotti (1675-1741). Altra grande area di questo piano in cui è protagonista la scenografia rococò è la Galleria degli specchi realizzata da Lorenzo De Ferrari con sulla volta differenti personaggi della mitologia classica, tra cui Bacco, Venere e Amore addormentato, Pan battuto da Amore e il Trionfo di Galatea.

Salendo ancora di un piano, si entra in quelle aree un tempo adibite agli alloggi della servitù e alle stanze private dei proprietari. Proprio questo piano risulta essere quello più devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale a tal punto da prevedere in occasione del lascito Spinola nel 1958 allo Stato, che i vani di del terzo e del successivo quarto piano potessero essere ricostruititi per accogliere la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola. Oggi questi due piani ospitano circa una cinquantina di dipinti di artisti di Età Moderna (terzo piano), una raccolta di tessuti e ceramiche (quarto piano).

Bibliografia

Rotondi, La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, Genova 1967.

Rotondi Terminiello, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Pellicceria, Genova 1976.

Gavazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova 2000.

Simonetti, Palazzo Spinola di Pellicceria: da dimora a museo, Genova 2001.

Simonetti, G. Zanelli, Galleria Nazionale della Liguria, Genova 2002.

Simonetti, M. Listri La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, Moncalieri 2009.

Grifoni, L. Marras, F. Simonetti, I dipinti "svelati" di Agostino Pallavicino della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola: aspetti storico-conservativi e indagini diagnostiche, Pisa 2015.

L’ARTE NELLA VILLA NECCHI-CAMPIGLIO

A cura di Gianmarco Gronchi

A chi ha avuto la fortuna di varcare i cancelli di via Mozart 14 a Milano non saranno estranee le stupende invenzioni architettoniche di Piero Portaluppi, che abbiamo avuto modo di illustrare in maniera più estesa qualche tempo fa. La stupenda Villa Necchi-Campiglio, che un tempo fu di Angelo Campiglio e delle sorelle Necchi vale la pena di una visita non solo per le sue forme architettoniche e le soluzioni di design che sono state impiegate. La villa, infatti, custodisce ben tre diverse collezioni d’arte che abbracciano un periodo che va dal Settecento alla metà del Novecento circa. Le tre raccolte sono state donate dai rispettivi proprietari o dai loro familiari al FAI, che ha deciso di collocare le varie opere all’interno della Villa Necchi-Campiglio, rendendole così disponibili al pubblico.

La prima collezione di Villa Necchi-Campiglio è quella di Alighiero ed Emilietta de’ Micheli. Alighiero de’ Micheli (1904-1995) era un imprenditore e collezionista, che nel corso di una vita aveva composto una raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII, tra cui preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde. Tutta la collezione è stata donata al FAI nel 1995 e collocata all’interno della così detta Camera della Principessa. L’allestimento ricrea il salotto di casa de’ Micheli. Difatti, entrando nella camera, ci si rende subito conto che i mobili e le poltrone in stile Luigi XVI, che tanto dovevano piacere ai coniugi de’ Micheli, poco hanno in comune con le soluzioni proto-razionaliste adottate da Portaluppi. In questo caso, ci si chiede se forse non sarebbe stato meglio lasciare inalterate le forme e gli arredi originari della Villa Necchi-Campiglio, così da restituire nel suo insieme l’intero complesso abitativo come doveva apparire in origine.

In ogni caso, c’è però da rimanere incantati davanti ai quadri che un tempo appartenevano ai coniugi de’ Micheli e che oggi sono appesi nella stanza della villa a loro dedicata. Tra le varie tele visibili abbiamo alcune opere attribuite a Rosalba Carriera (1673-1757), la più famosa pittrice veneziana a cavallo del XVII e XVIII secolo. I ritratti sono eseguiti con la tecnica del pastello su carta. La consistenza morbida, sfumata e briosa del pastello permette infatti di restituire i valori materici con grande resa naturalistica. La materia pittorica sembra quasi sfaldarsi nella morbidezza delle sete e delle gote incipriate delle dame ritratte dalla Carriera, facendo di queste opere dei validi esempi di ritrattistica di epoca rococò. Accanto a queste abbiamo anche una veduta del Canaletto, con Canal Grande e la chiesa della Salute. Come sempre, l’attenzione di Canaletto è rivolta alla resa atmosferica e luministica della città, indagata nei suoi particolari attraverso l’uso della camera ottica. Quella di Canaletto è la Venezia di pieno Settecento, che prova a nascondere il proprio tracollo politico ed economico, che culminerà nel 1797. In quell’anno, con il Trattato di Campoformio, Napoleone cederà il Veneto all’Austria, sancendo la fine, dopo più di mille anni, dell’indipendenza della Serenissima. E se il trattato farà da base alle avventure letterarie dell’Ortis di Foscolo, le avvisaglie di decadenza saranno immortalate dalle tele e dai colori di un altro grande vedutista, che risponde al nome di Francesco Guardi. In mezzo a tanto Settecento non poteva poi mancare nella collezione de’ Micheli qualche opera di Tiepolo, di cui si può vedere un bozzetto con Bacco e Arianna, risalente agli anni Trenta del Settecento.

Parlare della collezione de’ Micheli è importante perché ci permette di comprendere quali fossero i gusti di un certo tipo di borghesia milanese dopo la Seconda guerra mondiale. Difatti, la collezione de’ Micheli è stata creata quando ormai le avanguardie storiche avevano vinto la loro battaglia, imponendosi anche tra chi non faceva parte della ristrettissima élite di intellettuali e di addetti ai lavori. Ciononostante, ancora in pieno Novecento, è possibile trovare una collezione come quella di Alighiero de’ Micheli, che, anche negli oggetti di arte applicata, è interamente dedicata al Settecento. Certo, forse già negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso sembravano esagerate le sferzate che Roberto Longhi aveva inferto, dalle pagine del Viatico, al Tiepolo, definendolo «una specie di Vincenzo Monti della pittura italiana; sempre pronto […] a dipingere da un giorno all’altro “le Api Panacridi di Alvisopoli”» e che, con il suo scetticismo altezzoso, «ha costato troppo caro alla pittura italiana»[1]. Nondimeno, le divergenze di gusto tra questa collezione e le altre due conservate in villa Necchi-Campiglio permettono di comprendere quale fosse la forma mentis di una parte della ricca borghesia milanese. Questo ci deve indurre a riflettere su che tipo di gusti la società dell’epoca avesse e quale potesse essere la reazione difronte a delle opere di arte contemporanea.

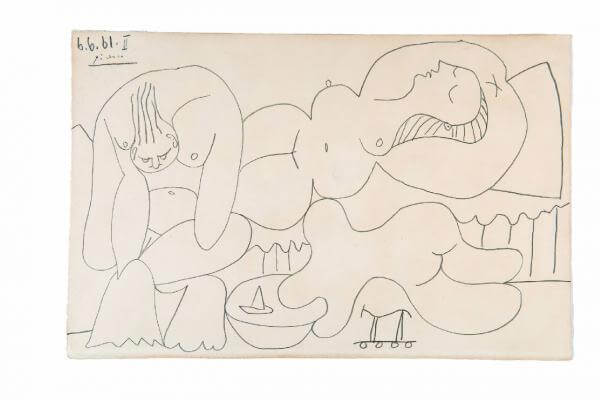

Di tutt’altro genere è la collezione di Guido Sforni (1935-1975), facoltoso appassionato d’arte e frequentatore del bar Giamaica quando lì erano di casa personalità come Piero Manzoni o Lucio Fontana, ma anche Bianciardi, Balestrini, Mulas e Dondero. La sua passione per l’arte lo porta a investire principalmente in disegni e schizzi di grandi maestri del Novecento, in un momento in cui già i prezzi degli olii rendevano difficoltoso qualsiasi approccio. In questo modo, ci giunge un nucleo di 21 stupendi disegni, facente parte della più estesa raccolta Sforni e donato nel 2017 al FAI, che lo ha reso visibile nella Camera del Principe. Vi si possono trovare i disegni dei maggiori esponenti dell’arte del Novecento, come Matisse, di cui si vedono tre ritratti a carboncino e lapis. Accanto a questi vi sono sette rimeditazioni picassiane su Le Déjeuner sur l’herbe, tela di Manet che diede scandalo all’esposizione del 1863. La mano è quella del Picasso tardo, che, placati gli oltranzismi del cubismo più avanguardistico, recupera una parvenza di forma che risente in parte del Surrealismo e di una lettura favolistica e mitica del mondo, sempre in un’ottica molto personale e mai dogmatica.

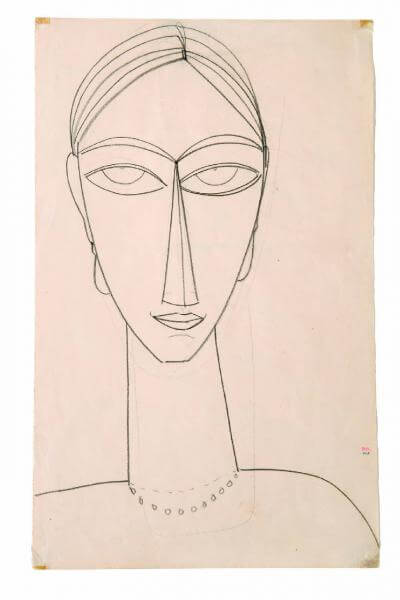

Sono presenti anche i maestri italiani di Novecento, movimento artistico promosso da Margherita Sarfatti nel 1922. La collezione Sforni vanta infatti una Testa di donna di Pietro Marussig e il Manichino-Donna inginocchiata, carboncino del primo Sironi datato 1919, che risente sia della temperie futurista, sia del gusto per i fantocci di ascendenza metafisica. Il nucleo forse più affascinante è tuttavia rappresentato dagli otto disegni di Amedeo Modigliani, databili tra 1909 e 1917, in un periodo di estrema creatività per l’artista livornese, soprattutto sul fronte della scultura. Uno solo di questi disegni sarebbe sufficiente per ricordare che basterebbe poco per poter godere del genio pittorico e disegnativo di Modigliani. I disegni, con le loro forme essenziali, risentono dell’influsso del primitivismo, ma anche della scoperta dell’art negre, che negli stessi anni aveva spinto Picasso a dar di parto alle sue Demoiselles d’Avignon. Il tratto è sintetico e preciso, pulito e gentile, capace di dare forma e tridimensionalità in poche linee essenziali. Guardando questi Nudi e queste Cariatidi, c’è di che esser grati per l’oculatezza con cui Guido Sforni ha indirizzato i suoi acquisti, grazie ai quali siamo oggi in grado di ammirare questi disegni riuniti l’uno accanto all’altro sulla stessa parete. Chiude la collezione un Concetto spaziale su carta di Lucio Fontana, degli anni Cinquanta. È il periodo in cui l’artista milanese abbandona la scultura per dedicarsi alla pittura e ai suoi famosi tagli. In questo caso i fori sulla carta, aprendo una dimensione fisica di vuoto, suggeriscono concettualmente la (ri)progettazione di una dimensione altra, di uno spazio diverso ed estraneo al mondo sensibile.

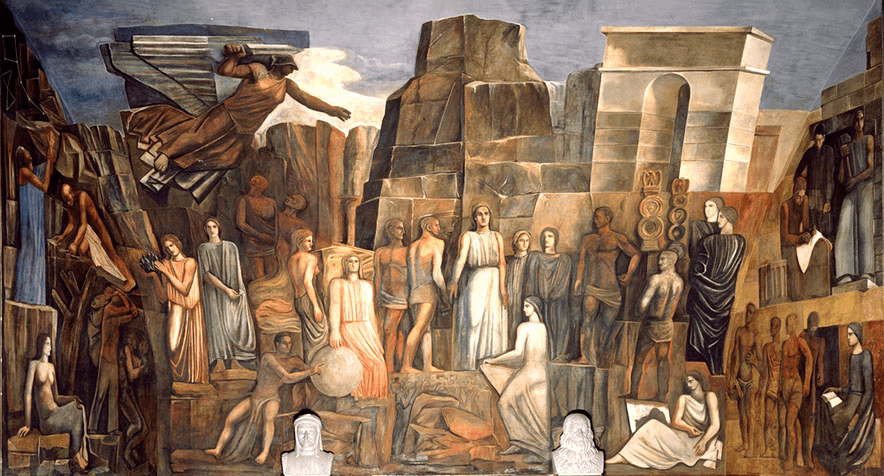

La terza e ultima collezione conservata nella villa è quella di Claudia Gian Ferrari (1945-2010), figlia del famoso gallerista Ettore Gian Ferrari e gallerista a sua volta, nonché attenta collezionista del contemporaneo. Il nucleo di 44 opere, donate permanentemente al FAI, ben si inserisce all’interno delle forme architettoniche proposte da Portaluppi. Infatti, la maggior parte dei capolavori della collezione Gian Ferrari risalgono al periodo tra le due guerre, o comunque sono state realizzate da artisti che hanno espresso al meglio la loro creatività proprio in quegli anni. Tra questi, abbiamo quattro esponenti di Novecento. Sono presenti due tele di Achille Funi e Ubaldo Oppi, mentre torna il nome di Marussig e, soprattutto, di Sironi. Sulla parete di sinistra, appena varcato l’ingresso della villa, si può infatti ammirare La famiglia del pastore, olio che nelle dimensioni preannuncia l’abbandono di Sironi per la pittura da cavalletto e la svolta verso le grandi pitture murarie degli anni Trenta. I personaggi monumentali sono collocati in un tempo astorico, immobile, dove solo il viadotto sembra rimandare a una qualche attività umana. In questo modo, Sironi si proponeva di fornire un linguaggio moderno, ma adeguato a far rivivere un’umanità mitica, eroica, perduta nelle falde del tempo. Di Sironi sono presenti anche altre opere, come una Figura con un albero del 1919 e un angosciato Paesaggio urbano del 1925 circa.

Accanto a questi, abbiamo anche de Chirico, con il Ritratto di Alfredo Casella. In questo ritratto, successivo al periodo metafisico, l’artista cerca un ritorno all’ordine alla maniera dei pittori dell’antichità, percorrendo la strada di tanti altri protagonisti dell’arte degli anni Venti. Il dipinto recupera l’impostazione dei ritratti rinascimentali, sebbene in de Chirico l’apparente classicismo assuma toni sempre personali e perturbanti. L’effige di Casella è costruita avendo come modello l’autoritratto di Böcklin. Il busto del compositore si staglia su un cielo nuvoloso e un cespuglio d’alloro, mentre delle colonne tagliate si stagliano in secondo piano con le loro moli minacciose.

Di particolare importanza sono le statue di Arturo Martini, forse il più grande scultore italiano della prima metà del secolo scorso. Nella villa sono conservate sia terrecotte sia gessi, ma per importanza storica si vuole segnalare L’amante morta, datata 1921. Non solo è forse l’opera più importante tra quelle donate da Claudia Gian Ferrari, ma rappresenta anche uno degli esempi più significativi della prima produzione di Martini. La ben conosciuta voracità citazionistica e assimilatrice di Martini induce lo scultore a ripensare La fiducia in Dio di Bartolini, datata 1833 e oggi visibile al Museo Poldi Pezzoli. Lo stile però è quello personalissimo di Martini, che azzera i paludati classicismi ottocenteschi per innestarvi forme moderne, che in questo caso si traducono in stereometrie sintetiche ed essenziali, al modo della statuaria etrusca, su cui si innesta però un cromatismo brillante. Lo specchio che l’amante tiene in grembo simboleggia le cose passate, mentre il libro ricorda le promesse per il futuro. I due quadrifogli essiccati sono invece un memento mori, un ammonimento circa ineluttabilità della morte.

La collezione Gian Ferrari meriterebbe molto più spazio di quello che in questa sede ci è possibile dedicarle. Si vuole però ricordare che solo il nucleo donato al FAI conta altri nomi di particolare rilievo, come De Pisis, Campigli, Severini, Casorati, Morandi, ma anche Wildt e Marini per la scultura. Dispiace che l’intero corpus di opere, un tempo appartenute alla collezionista milanese, sia oggi sparso tra Villa Necchi e il Maxxi di Roma, a cui la Gian Ferrari ha voluto lasciare in donazione oltre duecento opere del periodo che va dal dopoguerra in poi, compresi alcuni lavori di Manzoni e Fontana. E dispiace ancora di più che il Maxxi tanto si adoperi per dare spazio a mostre temporanee, quanto poco si preoccupi del fatto che le opere della Gian Ferrari, insieme a tutte le altre della collezione permanente del museo, giacciano non esposte in qualche deposito, invisibili al pubblico. Una ben triste fine per una collezione che, nelle intenzioni di chi l’ha donata, avrebbe dovuto arricchire l’offerta culturale di un museo pubblico italiano e, con essa, gli animi di ogni visitatore.

Parlare di queste tre collezioni significa anche parlare di un periodo di storia italiana, che ci permette di illuminare i cambiamenti di gusto lungo il XX secolo. Più tradizionalista la collezione de’ Micheli, più moderna quella Sforni, fino ad arrivare al gusto onnivoro e polimorfo di un’esperta d’arte come Claudia Gian Ferrari. Le storie di questi tre collezionisti aiutano a riflettere sul senso di civiltà che alcune personalità hanno avuto quando si sono trovate a scegliere tra l’arricchimento personale e il bene collettivo. Di fronte a opere che oggi sarebbero quotate migliaia, se non milioni di euro, Alighiero, Claudia e le eredi Sforni hanno preferito donarle a chi poteva restituirle alla comunità, affinché l’arte che fino ad allora era stato appannaggio di pochi potesse diventare patrimonio culturale di tutti. In quest’ottica, è importante ricordare che villa Necchi-Campiglio ha ospitato, durante la sua lunga storia, un’altra collezione, oggi non più visibile. La collezione d’arte di Gigina e Nedda Necchi, proprietarie della villa, è stata infatti venduta nella sua totalità da Nedda, che ha donato il ricavato alla fondazione di Umberto Veronesi per promuovere la ricerca scientifica. Di quella collezione – che vantava, tra gli altri, opere di Fontana, Sironi, Magritte e Arp – Nedda ha voluto conservare solo Il cardinale Richelieu di Giuseppe Amisani, databile agli inizi del Novecento. Quest’opera, ancora appesa ai muri che un tempo furono abitati dalle sorelle Necchi, ci dovrebbe ricordare quei valori che un tempo sono stati propri di alcuni intellettuali e di un certo tipo di borghesia illuminata. I valori che furono di Gigina e Edda Necchi, di Alighiero de’ Micheli, della famiglia Sforni e di Claudia Gian Ferrari. Quegli stessi valori che furono di Fernanda Wittgens, Andriano Olivetti e di Giangiacomo Feltrinelli. Se ne ricordi qualche futuro ministro o qualche sindaco borioso quando deciderà di chiudere un museo.

Nota dell’autore

Tutte le immagini, esclusa quella relativa all’Autoritratto di Böcklin, sono tratte dal sito dei Beni culturali della regione Lombardia (www.beniculturalilombardia.it). L’immagine dell’Amante morta di Arturo Martini è reperibile dal sito del Fai (www.fondoambiente.it).

Bibliografia

Castagnoli P.G., Fergonzi F., Matino et. al., Museo del Novecento. La collezione, Milano, Electa, 2010.

Fergonzi, Filologia del 900: Modigliani, Sironi, Morandi, Martini, Milano, Electa, 2013.

Longhi, Viatico per i cinque secoli di pittura veneziana, in Contini G. (a cura di), Roberto Longhi. Da Cimabue a Morandi, Collana “I Meridiani”, Milano, Mondadori, 1973.

Pontiggia, Il Novecento italiano, Milano, Abscondita, 2003.

Rovati, L’arte del primo Novecento, Torino, Einaudi, 2015.

Sitografia

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/istituti/10/?current=8&sort=sort_date_int

https://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2017/11/villa-necchi-campiglio-a-milano-accoglie-21-opere-da-picasso-a-modigliani-002172373.html

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/12/collezione-guido-sforni-villa-necchi-campiglio-milano/

https://www.artribune.com/report/2013/01/la-collezione-gian-ferrari-lesercizio-dello-sguardo/

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/arte-lutto-ci-ha-lasciato-claudia-gian-ferrari-collezionista-12578.htm

https://www.exibart.com/speednews/picasso-e-modigliani-su-carta-la-collezione-sforni-a-villa-necchi-campiglio-di-milano/

https://www.exibart.com/speednews/una-vita-al-centro-dellarte-e-morta-a-milano-claudia-gian-ferrari/

https://www.fondoambiente.it/news/la-collezione-guido-sforni-villa-necchi-campiglio

https://www.ilsole24ore.com/art/a-villa-necchi-campiglio-opere-carta-collezione-sforni-AEjoU1DD

[1] R. LONGHI, Viatico per i cinque secoli di pittura veneziana, in Contini G. (a cura di), Roberto Longhi. Da Cimabue a Morandi, Collana “I Meridiani”, Milano, Mondadori, 1973.

MARIO SIRONI

A cura di Alice Oggiano

Mario Sironi nacque a Sassari il 12 Maggio 1885 da Enrico e Giulia Villa. Secondo di sei figli, Mario crebbe in un ambiente familiare ricco di stimoli: molti erano infatti i parenti coinvolti nel settore artistico, edilizio e musicale. Il padre, celeberrimo ingegnere, era a capo del Genio Civile di Sassari e aveva progettato il Palazzo della Provincia. L’anno seguente alla nascita di Mario, la famiglia Sironi si trasferì a Roma dove, dopo la morte del padre, Mario cominciò la propria personale formazione leggendo saggi filosofici, avvicinandosi in particolar modo agli autori romantici e coltivando parallelamente una passione per il pianoforte – trasmessagli probabilmente dalla sorella Cristina, pianista – mostrando particolari inclinazioni per la musica wagneriana. Dopo aver interrotto gli studi di ingegneria, Mario, incoraggiato dall’amico di famiglia e scultore Ettore Ximenes, si iscrisse alla Scuola libera del Nudo a Roma. Allo stesso periodo risale l’adesione alla corrente futurista, con l’avvicinamento ai più celebri esponenti del movimento quali Boccioni – che divenne suo grande amico – Severini e Balla. In seguito, prese parte alla Prima Guerra Mondiale a fianco di altri colleghi artisti, per poi trasferirsi a Milano nel dopoguerra. A partire dal 1916, l’artista cominciò a godere di grande successo presso la critica ed in particolar modo presso Margherita Sarfatti, amante di Mussolini e nota figura nella critica d’arte italiana. La Sarfatti fondò il gruppo “Novecento” al quale lo stesso Sironi aderì nel 1922. Sostenuti dalla Galleria milanese Pesaro, presero parte al movimento, promotore di un rigido ritorno all’ordine, anche Funi, Dudreville, Bucci, Malerba, Marussing e Oppi.

Due anni prima, l’artista aveva firmato il Manifesto Futurista, abbracciando poi, per un periodo, la mistica metafisica di De Chirico cogliendone i temi e le suggestioni che avrebbe trasposto nei suoi quadri. Nel mentre le sue inclinazioni artistiche lo portarono alla realizzazione di una tormentata pittura urbana. La sua tavolozza si colorò con toni cupi, strazianti, assertori di una rigidezza e di una staticità delle forme che avrebbero trovato ancor più spazio nelle fasi artistiche seguenti. L’eredità metafisica è evidente nell’organizzazione degli spazi e nella rarefazione atmosferica, che tuttavia restituisce un’immagine organica e più strutturata dello spazio cittadino, lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

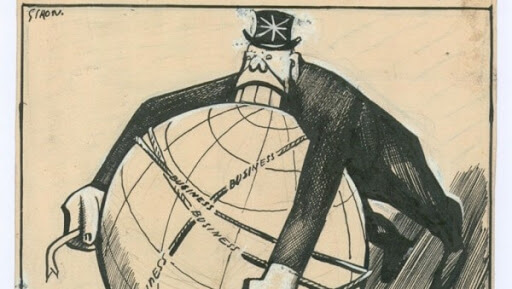

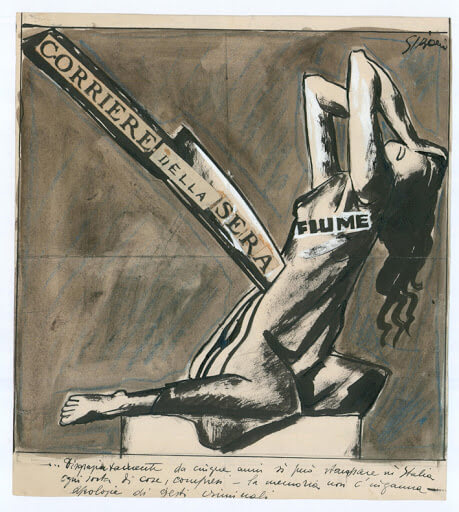

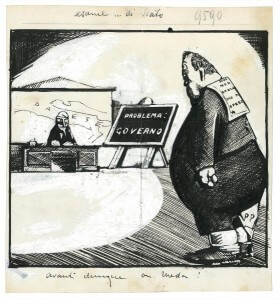

D’animo profondamente inquieto, nel 1919 l’artista si avvicinò al fascismo, partecipando alle riunioni del fascio milanese. Egli si fece promotore del regime, organizzando gloriose mostre ed eventi culturali per la sua celebrazione. L’impegno politico dell’artista si evince dai suoi contribuiti come illustratore per il quotidiano “Il Popolo D’Italia”, fondato da Benito Mussolini nel 1914 e utilizzato come strumento di propaganda dal PNF.

Sironi realizzò alcune vignette caricaturali degli esponenti antifascisti più in voga dell’epoca, ironizzandoli e denunciandone pesantemente il linguaggio sovversivo.

Al contrario, celebrò ampiamente i valori nazionalisti e interventisti promossi dal regime, impregnandoli con i presunti valori classicisti di virtù, gloria e fama.

D’ispirazione classica, il menzionato gruppo dei sette, del quale Sironi fu perno imprescindibile, aspirava a una modernità pittorica imbevuta di canoni artistici tipici dell’antichità greca e latina: proporzione delle forme, linee asciutte e nette, campiture uniformi e pulite. Il rifiuto di qualsiasi eclettismo pittoresco ottocentesco ed il ritorno al purismo erano altri fondamentali capisaldi di Novecento.

Dopo aver contratto matrimonio a Roma con Matilda Fabbrini, Sironi si legò a Mimì Costa, alla quale rimarrà fedele per il resto della sua vita. Negli anni ’30, Sironi si discostò dalla pittura su cavalletto per sperimentare nuovi mezzi espressivi. Ritenendo che la pittura murale potesse essere in grado di coinvolgere maggiormente le masse popolari – eliminando la mediazione dell’istituzione museale – Sironi scelse di cimentarvisi, impegnandosi in un’arte da lui stessa definita “sociale per eccellenza”. La pittura murale, inoltre, nelle dimensioni spropositate che la contraddistinguono, era senza ombra di dubbio la più adatta per esprimere i valori di forza, potenza, tenacia rappresentati dall’ideologia fascista e tuttavia capace di abbracciare le più vaste tematiche, spaziando tra la denuncia delle violenze e dei soprusi nella vita delle classi sociali più basse spingendosi sino a soggetti più simbolici, eroici e mitici. In tal modo, l’artista intende farsi da portavoce di istanze comuni e allo stesso tempo rappresentare le tradizioni e le radici della propria nazione. Uno spiccato nazionalismo trasuda dalla pittura di questo periodo, caratterizzato da un grande decorativismo, in cui ne esce ridimensionato il ruolo del mercato e dell’oggetto d’arte come pura merce. L’artista negò di aver voluto fare della sua arte strumento di propaganda, dichiarandola espressamente indipendente.

Dopo aver adempito ad una serie di committenze private e pubbliche, Sironi cominciò ad avvertire la necessità di ritagliarsi uno spazio più intimo, anche in seguito a contrasti e lutti familiari che porteranno una delle sue figlie al suicidio, riducendo la sua partecipazione ad eventi culturali. Seguì però con grande interesse le vicende storiche, aderendo nel corso degli anni Quaranta alla Repubblica di Salò. Durante l’ultima fase della sua vita, pur non partecipando alle importanti esposizioni nazionali ed internazionali come la Biennale di Venezia, Sironi proseguì il proprio percorso artistico, che lo portò ad entrare nell’ambiente teatrale in veste di scenografo e costumista.

In seguito ad un breve ricovero, nell’agosto del 1961, l’artista morì per una broncopolmonite, dopo essere stato ulteriormente debilitato da un’artrite pregressa.

Oggi, dinanzi all’ex casa dell’artista sassarese, in via Roma, è posta una targa commemorativa, lì collocata in occasione del centenario della sua nascita.

Attualmente, una consistente parte delle opere dell’artista è custodita presso la sede centrale del Banco di Sardegna. L’Accademia di Belle Arti di Sassari, inoltre, è intitolata al grande artista.

Bibliografia

Fabio Benzi, Francesco Leone, Mario Sironi, Milano, Silvana, 2018.

Gianni Murtas, Filippo Figari, Nuoro, Ilisso, 2004.

Mario Sironi, Scritti e pensieri, a cura di Elena Pontiggia, Milano, Abscondita, 2014.

IL NATALE DIPINTO DA GIOTTO PARTE II

A cura di Mattia Tridello

Introduzione: la rappresentazione del Natale

Proseguendo il percorso, iniziato nel precedente articolo, delle scene della parete destra della Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto, dopo la raffigurazione della Natività, compare l’adorazione dei Magi, uno dei più conosciuti episodi che coronano le festività natalizie.

“Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: "Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo". Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.”

Mt 2, 1-12

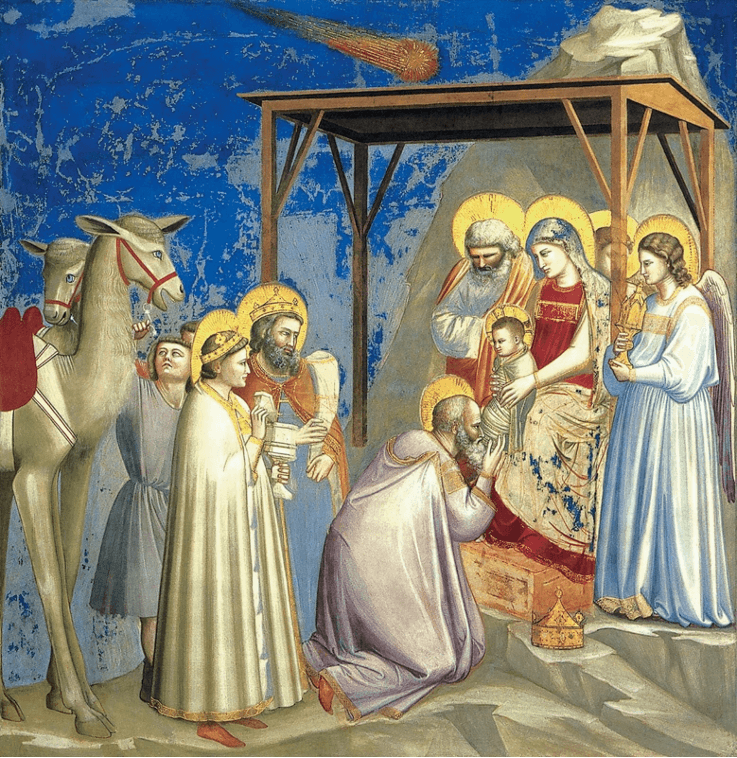

L’adorazione dei Magi di Giotto

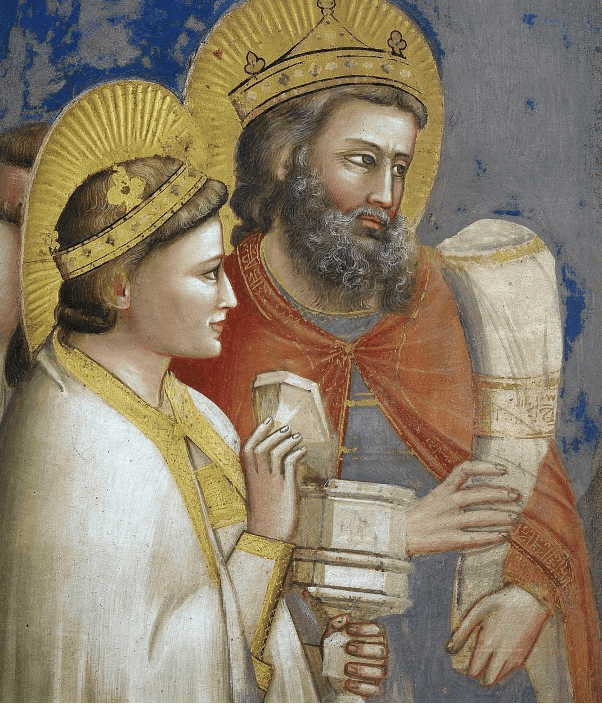

Se dovessimo ribattezzare la rappresentazione con un altro nome, di certo useremo il termine “Epifania”, sia perché racchiude in sé il mistero dell’evento sacro, sia perché è con questo nome che viene solennemente ricordata, il 6 gennaio di ogni anno, la visita dei Magi a Gesù Bambino. Il Vangelo di Matteo, l’unico dei quattro a citarli direttamente, non si sofferma sui dettagli della descrizione di questi personaggi venuti da lontano, ma al contempo vicini per aver accolto il disegno di Dio sulla Terra. Giotto rappresenta il momento quasi nella stessa ambientazione della Natività (Fig. 1). Anche se in Matteo si fa esplicitamente riferimento alla collocazione della Sacra Famiglia in una casa (probabilmente vennero ospitati da parenti presenti a Betlemme per il censimento e appartenenti alla discendenza della casata del Re Davide, della quale faceva parte anche Giuseppe), il pittore li raffigura al di sotto di quell’umile capanna nella quale nacque il Salvatore, quasi a voler istituire un filo continuo di povertà con quella povera umanità nella quale Dio stesso ha scelto di calarsi. Non può non sorprendere il contrasto con i Magi. Questi, secondo le interpretazioni, re, filosofi e sapienti arrivano a prostrarsi difronte al vero Re, un Signore che non sceglie di nascere in una sfarzosa reggia ma sotto un tetto fragile, un insieme di assi che Giotto riproduce con estremo realismo della carpenteria. Il centro focale della scena è costituito da uno dei magi che si inginocchia e prostra per baciare il Bambino che, amorevolmente, viene posto in avanti da Maria. Il gesto di quest’ultima sembra alludere a una vera e propria presentazione al mondo. La Madonna, come nella Natività con la levatrice, espone e regge Gesù verso quei tre personaggi che raffigurano tutti i popoli adoranti, l’umanità redenta dal sacrificio che Cristo compirà trentatré anni dopo sulla croce. Difronte a Giuseppe e l’angelo, che affiancano la Madre e il Bambino, gli altri due Magi restano in piedi mentre mostrano i loro doni: oro, incenso e mirra. L’oro, simbolo di regalità, sancisce il riconoscimento di Gesù come Re, l’incenso (utilizzato solo per Dio) rimarca la divinità di Cristo e infine la mirra (la mistura dalla quale si ricava un unguento aromatico usato per la profumazione dei corpi defunti) assurge a rappresentazione della sepoltura di Cristo e quindi alla sua Passione. Anche il numero dei tre presenti richiama un preciso significato, ovvero l’omaggio alle tre persone di Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. I saggi orientali, al seguito della consolidata tradizione di far risalire a tre il numero dei Magi, visto il medesimo numero dei doni, vengono identificati dal pittore con tre uomini dalle età differenti (Fig. 2) per simboleggiare il passaggio del tempo e la natura mortale degli uomini difronte a quella eterna di Gesù.

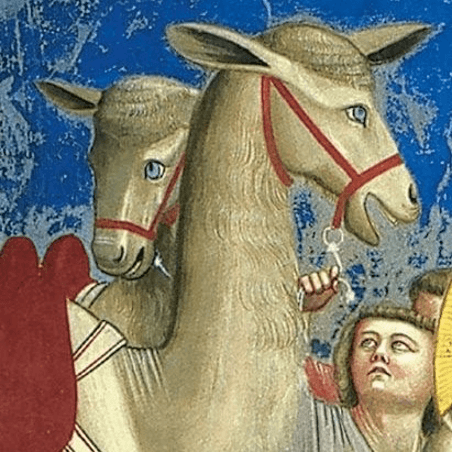

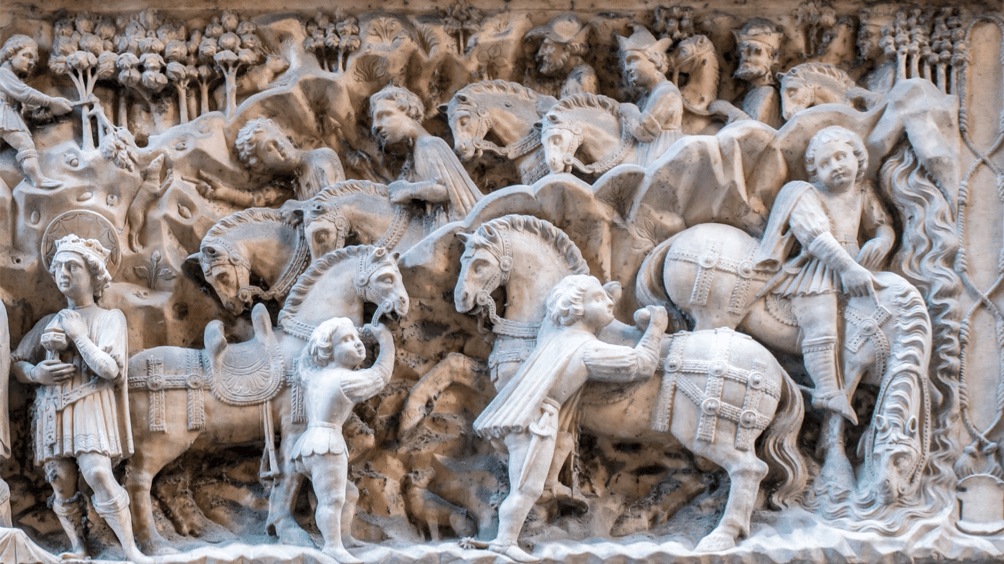

Dietro le spalle dei saggi compaiono altre due figure, delle quali solo una si può vedere intera, impegnate nel tenere a bada i due cammelli che contornano e delimitano la cornice dell’affresco. Probabilmente Giotto non vide mai questi animali così estranei alla cultura faunistica europea, per questo alcune delle loro fisionomie non sono del tutto corrette: si vedano le alte gambe, la cresta in fronte oppure gli occhi tanto fantasiosi da essere di ispirazione, come affermava Philippe Daverio, a Walt Disney per i sui lungometraggi animati (Fig. 3).

La parte alta dell’affresco è occupata dalla rappresentazione della cometa che guidò i Magi fino a Betlemme. Quella luce che risplende nelle tenebre, richiamando il prologo del Vangelo di Giovanni, sembra dirigersi velocemente sopra la capanna. Nel dipinto la stella tuttavia, come si può facilmente notare, appare come una cometa con un coda ben definita. Le prime tradizioni storiche che la identificano come una vera e propria cometa fanno capo alla tesi avanzate da un dotto cristiano d’Alessandria d’Egitto del III sec. d.C., Origene. Egli sosteneva tale ipotesi poiché popolarmente si riteneva che le comete annunciassero l’imminente venuta di una divinità sulla Terra. Giotto rappresenta quest’ultima svincolandosi dall’iconografia astronomica medievale, ne dipinge splendidamente tutte le caratteristiche quali il centro più vivido e la coda tendente al nero, le striature dorate e i raggi incandescenti (Fig. 4). La precisione nella raffigurazione, secondo l’opinione di molti storici, potrebbe risalire e spiegarsi con il fatto che il pittore vide nel 1301 il passaggio della famosa cometa di Halley, di quella scia luminosa tanto meravigliosa quanto enigmatica che varcò i cieli delle notti medievali.

Giotto: la fuga in Egitto

“Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo". Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.”

Mt 2, 13-15.

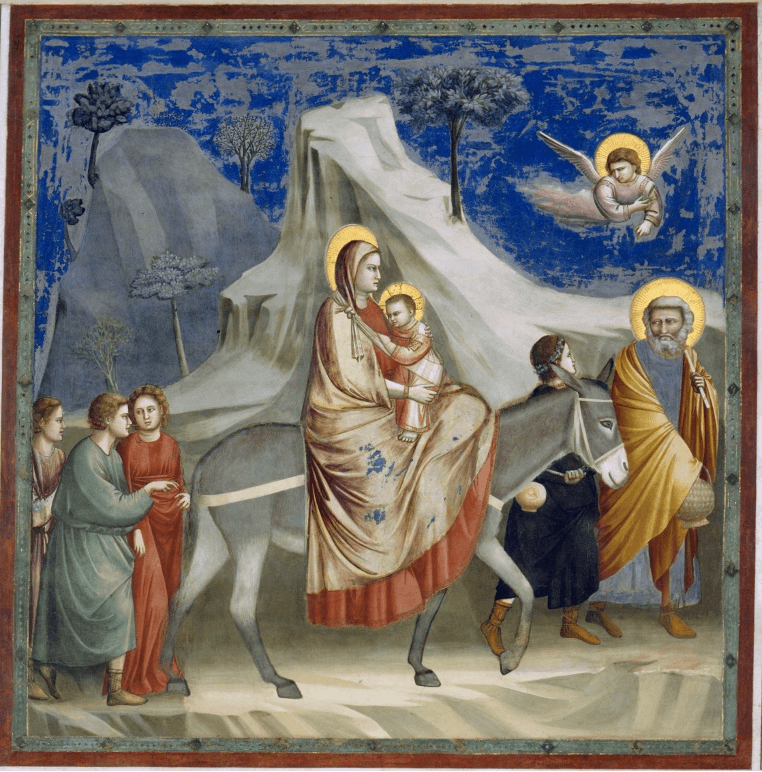

Dopo il riquadro raffigurante la presentazione al Tempio di Gesù, Giotto raffigura la scena della fuga della Sacra Famiglia in Egitto, non riferendosi iconograficamente al solo Vangelo di Matteo, ma anche a quelli apocrifi quali lo Pseudo-Matteo (Fig. 5). Maria, con in braccio il Bambino, guarda silenziosamente in avanti mentre viene accompagnata da un giovane che guida l’asino. Giuseppe, in testa al gruppo, sembra quasi girarsi e voltarsi indietro verso la Sua famiglia con uno sguardo turbato e apprensivo ma allo stesso tempo calmo nella fede incondizionata nel progetto di Dio. Come si evince dalla lettura del passo del Vangelo di Matteo, anche in questo frangente Giuseppe viene avvertito di fuggire in sogno da un Angelo. Egli, ancora una volta senza pretese o domande, si alza nel pieno della notte, prepara le vivande per il viaggio (si noti il cesto di vimini che il personaggio regge sotto la veste gialla) e si abbandona alla volontà del Signore anche per quanto improvvisa e inaspettata fosse. Il giovane che traina l’asinello rivolge lo sguardo in alto, verso il Messaggero celeste che indica la strada da percorre. Quest’ultimo è vestito con un abito nero, simbolo della morte, e con una coroncina di edera che ne cinge il capo, mentre il rampicante sempre verde diviene rappresentazione allegorica di rinascita e immortalità, di vita eterna e Resurrezione (Fig. 6). La speranza portata nel trambusto della fuga sembra così contrapporsi all’apparente instabilità del suolo, sul quale camminano i personaggi, e che richiama le turbolenze e le prove che Cristo dovrà affrontare (Fig. 7).

La strage degli Innocenti

“Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più”.

Mt 2, 16-18.

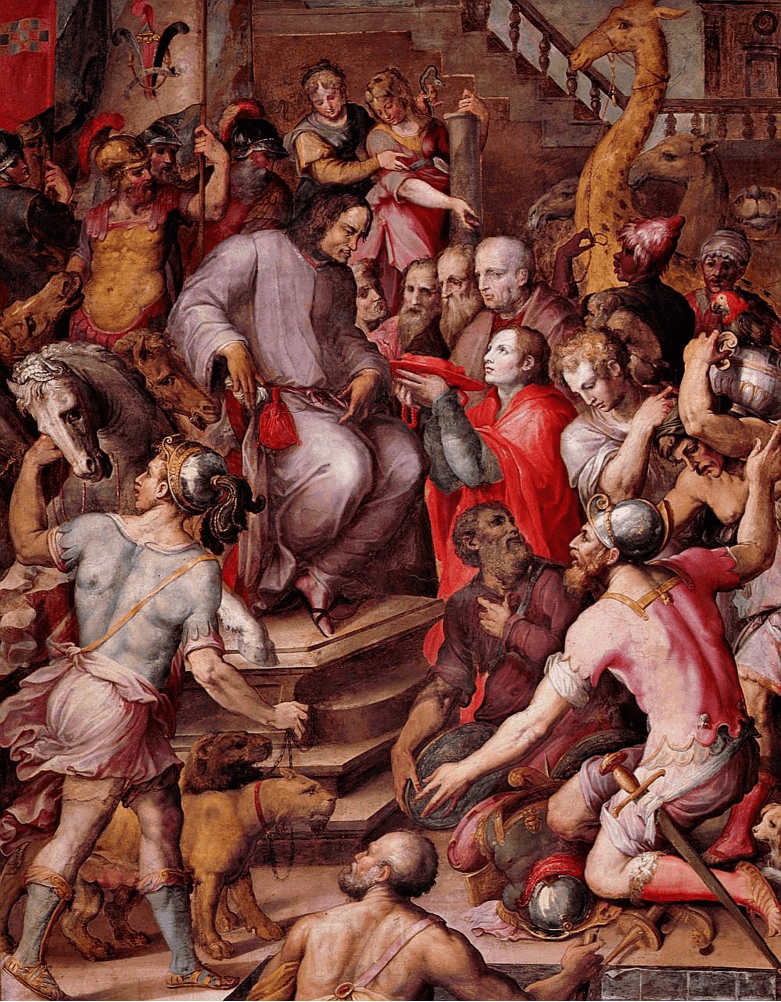

Il riquadro successivo raffigura una scena tanto straziante quanto innovativa nell’iconografia dell’episodio rappresentato (Fig. 8). Giotto con estrema maestria rappresenta la tristemente nota strage degli innocenti, il massacro compiuto dal re Erode che, pur di non vedere fuggire colui che sarebbe divenuto il Re dei Giudei, Gesù, ordinò l’uccisione di tutti i bambini al di sotto dei due anni d’età. La crudeltà degli aguzzini, il braccio disteso per l’ordine appena impartito, le feroci aggressioni e il pianto allucinante delle madri costituiscono i sottili ma laceranti lineamenti che il pittore imprime nell’affresco. In primo piano compaiono i due carnefici, uno incappucciato che strappa il bambino dalle mani della madre e l’altro mentre prende per la gamba il neonato dalla donna difronte. Sull’estrema destra lo spazio viene riservato al pianto straziante delle madri, tra queste compaiono le prime lacrime dipinte della storia dell’arte che scivolano irrefrenabilmente sul volto segnato dalla frustrazione delle donne (Fig. 9).

Tuttavia, in una scena tanto dolorosa e spietata, compaiono due simboli di speranza per il riscatto del mondo e dell’umanità: i soldati sulla sinistra dell’affresco e la costruzione sullo sfondo a destra. I gendarmi romani sembrano tristi, sconsolati e impotenti difronte alla spietata aggressione, alcuni si voltano in segno di disappunto per ciò che si sta consumando davanti ai loro occhi. Giotto sembra quindi far intuire che per tutti vi è la possibilità di rinunciare al male, all’ingiustizia e alla brutalità, negli atteggiamenti di questi emerge la possibilità di una speranza ancora concreta di conversione. Sullo sfondo, invece, compare un edificio simile ai battisteri medievali di pianta ottagonale. Quest’ultimo richiama altresì il Battesimo, non di acqua ma di sangue che i piccoli neonati assassinati ricevettero come primi martiri della Chiesa nascente, primi testimoni puri della venuta del Messia e innocenti anticipatori di altri protomartiri, quali Stefano e Lorenzo che diedero la vita per Cristo e che ricevettero in dono una dimensione eterna. Neanche facendolo apposta, il giorno della morte di un santo, viene ribattezzato e chiamato “dies natalis” per indicarne la nascita al Cielo. I martiri innocenti, che vengono ricordati nei giorni immediatamente successivi al Natale, testimoniano dunque il cambiamento, il sacrificio di vita per Cristo e il Suo vangelo, per l’Amore dato gratuitamente e ridato al mondo come simbolo incorruttibile della speranza nella tribolazione, di forza e certezza che quel Bambino è nato per noi a Betlemme, che quella luce “splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1, 5).

Bibliografia

C. Argan, “Storia dell’Arte italiana, il Medioevo”

De Vecchi, Cerchiari, “Arte nel Tempo”, Bompiani, volume 2

Daverio, “Guardar lontano, veder vicino”, Rizzoli, 2013

Comastri, “Ecco la tua Mamma”, Shalom, 2009

Comastri, “La coraggiosa rivoluzione del Magnificat”, Shalom, 2019

C. Olcuire, “L’Annunciazione nell’arte”, Ave, 2020

Dizionari San Paolo, “Iconografia e arte Cristiana” San Paolo, 2004

La Bibbia di Gerusalemme, EDB

Sitografia

Sito web della Cappella degli Scrovegni

Sito web della Messaggero di Sant’Antonio

Sito web della Basilica di Sant’Antonio a Padova

Sito web dei Musei Civici agli Eremitani di Padova

Vatican. Va

Fonti delle immagini

Immagini di dominio pubblico tratte da Google, Google Maps, Google Immagini, Wikipedia, dal sito internet della Basilica di Sant’Antonio Padova e del Messaggero di Sant’Antonio, dal sito internet del Comune di Padova.

Tutte le rielaborazioni grafiche, gli schemi e le piante sono opera dell’autore dell’articolo, Mattia Tridello.

MARCO MARCHETTI: IL PREDILETTO DEL VASARI

A cura di Francesca Strada

Introduzione

“Ma è rarissimo in alcune cose, fra gl’altri di Romagna, Marco da Faenza (che così, e non altrimenti è chiamato) per ciò che è pratico oltre modo nelle cose a fresco, fiero, risoluto e terribile, e massimamente nella pratica e maniera di far grottesche, non avendo in ciò oggi pari né chi alla sua perfezzione aggiunga.” È così che Il Vasari nelle Vite descrive Marco Marchetti, meglio noto come Marco da Faenza; si tratta di un genio della grottesca, un genio totalmente incompreso da una critica ottocentesca avversa al Manierismo e non comprensiva nei confronti di un uomo vissuto in un clima di puro terrore. Diversi furono, infatti, i suoi detrattori, i quali lo definirono banale, dimenticandosi delle norme a cui il Marchetti era obbligato ad attenersi per non attirare su di sé l’ira dei prelati. Nel ‘900 il critico d’arte Antonio Corbara scriverà di lui: “il Marchetti riempirà tele e quadroni con un numero enorme di figure inutili e con ciarpame di accessori che snatura completamente l’essenza della scena.”[1] Più recentemente si è affermata una nuova corrente di pensiero condotta da Alessandra Bigi Iotti e Giulio Zavatta, fondatori della rivista Taccuini d’Arte, che relaziona l’operato del Marchetti all’arte nordica e al pittore coevo Perin del Vaga.

Firenze

Marco Marchetti nasce a Faenza intorno al 1528, dove si forma prima di trascorrere un soggiorno a Roma per accrescere le sue competenze ed entrare in contatto con i più illustri pittori del tempo. Di lui poche informazioni ci sono giunte, ma si può affermare con certezza che si trovasse a Firenze nel 1555 per assistere il Vasari nelle decorazioni di Palazzo Vecchio; i registri di pagamento per il quartiere degli Elementi mostrano che Marchetti fosse stato il secondo pittore più pagato del cantiere dopo Cristoforo Gherardi, detto il Doceno, e ciò lascia intuire quanto rispetto e ammirazione provasse per lui il Vasari.

Faenza

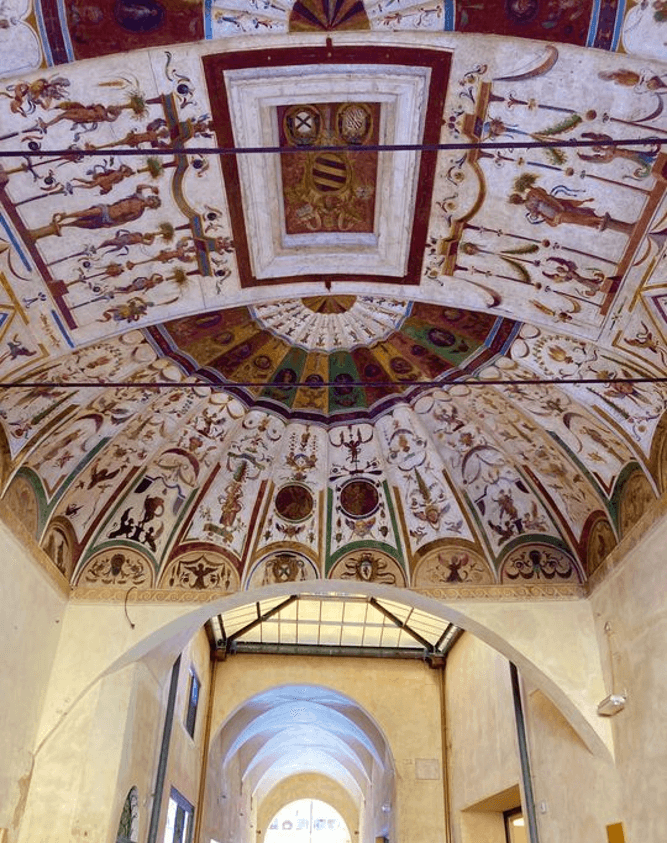

Dopo anni di continui spostamenti tra Firenze e Roma, Marco Marchetti torna a Faenza intorno al 1566 per affrescare il sontuoso Voltone della Molinella, all’epoca stanza del Palazzo Comunale, che è oggi un passaggio tra Piazza del Popolo e Piazza Nenni.

Durante la permanenza nella città natia, Marchetti sviluppa la professione di pittore di pale d’altare. Sono del periodo le opere: San Giovanni Battista, il pittore e un devoto; Adorazione dei Pastori. Le due opere sono ora collocate nella pinacoteca di Faenza. Il suo orientamento per l’arte sacra non è frutto di una scelta personale, bensì di una serie di avvenimenti che turbano il mondo dell’arte faentina. Il concilio di Trento condanna aspramente la decorazione a grottesche nei luoghi di culto, precludendo all’artista svariate possibilità; non è difficile credere che ciò abbia spinto il Marchetti verso l’arte sacra, tesi avvalorata dalla crescente richiesta di pale d’altare in Romagna da sostituire con opere precedenti ritenute blasfeme. Si aggiunge a ciò la triste notizia dell’incarcerazione di Giovan Battista Bertucci il giovane per eresia, venne condannato a morte per aver detto al vescovo che Dio non può essere comprato con il denaro dell’indulgenza. Bertucci ebbe salva la vita dopo aver abiurato in piazza e aver scontato 6 anni in prigione. In un clima di terrore in cui ogni artista temeva di perdere il lavoro o di essere incarcerato, la notizia sconvolge Marchetti, il quale si rifugia a Rimini. San Giovanni Battista, il pittore e un devoto

Rimini

Durante la sua permanenza a Rimini all’inizio degli anni ‘70, decora il soffitto di una delle sale di Palazzo Lettimi, al tempo Marcheselli, considerato uno degli edifici più belli del rinascimento riminese, distrutto durante il secondo conflitto mondiale dai bombardamenti. Alcuni dei frammenti di soffitto ci sono pervenuti e sono conservati al Museo Comunale della città, tra essi si trovano 7 delle 11 storie dipinte dal faentino, che narrano le imprese di Scipione l’africano.

A Rimini dipinge anche due pale d’altare: Conversione di San paolo; Andata al Calvario.

La prima viene commissionata per la chiesa di Santa Maria dei Servi ed è un simbolo dell’arte manierista; i colori sgargianti rivestono la moltitudine di figure che circonda Paolo, lasciando la naturalezza in secondo piano.

L’altra pala, Andata al Calvario, dipinta per la chiesa del Suffragio, ci presenta Cristo che sorregge la croce circondato da una nutrita schiera di figure concitate; ad attendere il Salvatore sulla cima del colle c’è lui stesso crocifisso, che già simboleggia ciò che gli accadrà. L’obiettivo dell’artista non è quello di ricreare in maniera realistica la scena, bensì rendere lo spettatore partecipe del pathos che accompagna la salita verso il Calvario.

Il ritorno a Faenza

Dopo il soggiorno a Rimini, Marco Marchetti sente il richiamo della città natia e torna a operare a Faenza, talvolta recandosi a Roma per dei lavori commissionati da Papa Gregorio XIII. Al periodo faentino risalgono le opere: Cristo in casa del fariseo; Annunciazione; Lavanda dei piedi; Martirio di Santa Caterina.

Le prime due opere sono costituite da elementi di stampo raffaellesco accompagnati da un ricercato gusto fiammingo; i colori dovevano essere molto più vividi, ma lo stato di conservazione attuale non ci permette di cogliere l’effetto originario. Cristo in casa del fariseo è un olio su tavola raffigurante la Maddalena nell’atto di lavare i piedi al Salvatore, oggi collocato nella Pinacoteca Comunale di Faenza. L’assenza di realismo che caratterizza l’opera del Marchetti è evidente nei volti di alcuni dei suoi personaggi, come la Madonna dell'Annunciazione; tuttavia, la firma dell’artista è la presenza di un numero spropositato di figure, le quali si contorcono in pose innaturali, rendendo la composizione volutamente disordinata a sottolineare l’estro del suo ideatore. Nell’ultimo periodo della sua vita si concentrerà sugli affreschi della chiesa di San Girolamo dell’Osservanza, andati perduti in seguito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Martirio di Santa Caterina

Una delle opere più importanti di Marco Marchetti è il Martirio di Santa Caterina, quest’opera risale al 1580 ed è conservata nella chiesa di Sant’Antonio a Faenza. Lo stato dell’opera è pessimo e a peggiorare la situazione sono stati dei restauri mal svolti, i quali hanno compromesso i volti delle figure e la nitidezza del colore; tuttavia, è grazie ai disegni preparatori di questa tavola che si è scoperto il modus operandi del pittore. Marchetti lavorava per modelli, che regolarmente mostrava ai committenti per saperne il giudizio. Dell’opera colpiscono i soldati, essi infatti sembrano curarsi più dello spettatore che della Santa, mostrandosi al nostro sguardo in tutta la loro magnificenza.

Note

[1] A. Corbara, Aspetti del tardo manierismo faentino, in “Melozzo da Forlì”, 7, 1939

Bibliografia

Romagna arte e storia, Alessandra Bigi Iotti e Giulio Zavatta

Sitografia

www.museicomunalirimini.it/musei/museo_citta/patrimonio_museo_citta/catalogo_mappa_museo_citta/-medievale_moderno_piano1/pagina28.html

www.treccani.it/enciclopedia/marchetti-marco-detto-marco-da-faenza_(Dizionario-Biografico)/

LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA A SERMONETA

A cura di Andrea Bardi

Introduzione: cenni storici sulla chiesa di Santa Maria Assunta a Sermoneta

L’origine della chiesa di Santa Maria Assunta a Sermoneta, innalzata sui resti di un antico tempio dedicato alla dea Cibele, ci viene riportata dalla principale fonte storica locale, ovvero le Notizie storiche della terra di Sermoneta di Pietro Pantanelli (1766). Le Notizie narrano che la chiesa venne distrutta, nel corso dei conflitti che videro impegnati gli Annibaldi, signori di Sermoneta, e Lando da Ceccano, proprio da quest’ultimo. Circa la datazione proposta dal Pantanelli (1030) le ricerche storiche condotte nel secolo scorso hanno corretto il tiro spostando tali avvenimenti in avanti di circa un secolo. In seguito alla distruzione, la chiesa di Santa Maria Assunta a Sermoneta divenne oggetto di donazioni a partire dalla seconda metà del XII secolo. La prima donazione al Capitolo per volontà dei signori di Bassano, risale al 1169. Il 1235 è invece l’anno in cui i canonici domandano di riprendere possesso della struttura, evidentemente già ricostruita nelle sue parti essenziali. Nel 1266 il canonico Giovanni Sapiente finanzia un ulteriore intervento “pro restauratione ecclesia”. L’ultimo rimaneggiamento duecentesco, stavolta “pro ornamentis, et edificiis, et luminaribus” avviene per volontà di Riccardo Annibaldi.

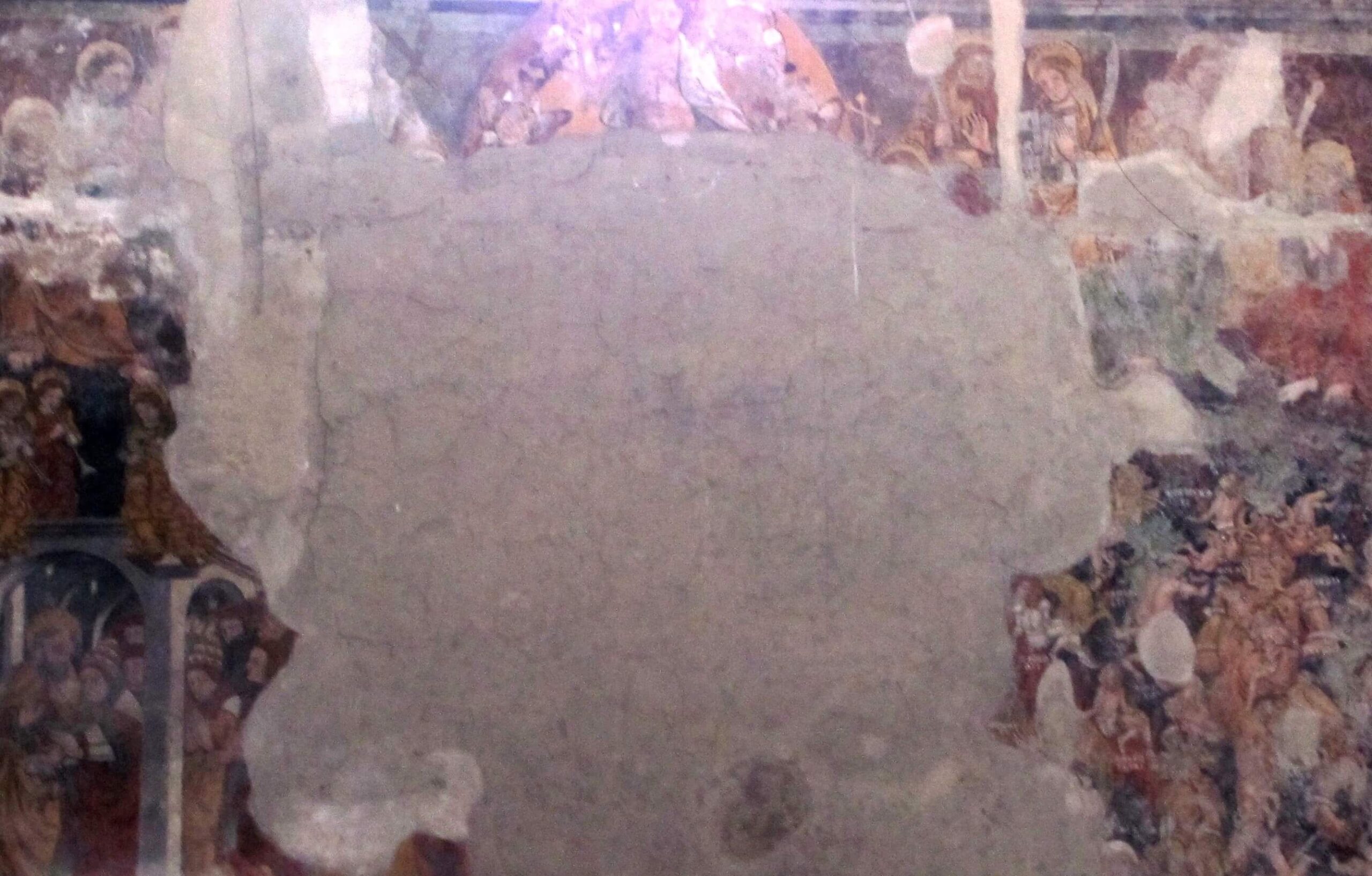

Il fervore artistico di fine Duecento si arresta per tutto il secolo successivo, trovando nuova linfa agli inizi del Quattrocento, quando nel 1422 il pittore privernese Pietro Coleberti decora la lunetta del portale d’ingresso con una Madonna con Bambino tra i SS. Pietro e Agostino [fig. 1]. L’avvento del Rinascimento, tuttavia, non si risolve in una trama figurativa dal tono squisitamente locale grazie all’arrivo a Sermoneta di Benozzo Gozzoli nella seconda metà degli anni Cinquanta. La sua Madonna degli angeli, prova pittorica di estrema grazia seppur ancora totalmente nel solco del Beato Angelico, viene realizzata in seguito alla peste del 1456. Nel Quattrocento si assiste all’apertura delle cappelle laterali e alla decorazione della controfacciata con un Giudizio Universale di Desiderio da Subiaco [fig. 2].

Nel primissimo Seicento (1600-1606) la riqualificazione del coro, finanziata dai fratelli Flaminio e Alessandro Americi, conduce al completamento degli affreschi con Storie della Vergine, grande prova pittorica ultimata dalla squadra di Bernardino Cesari (1571-1622), fratello minore del Cavalier d’Arpino. Pochi anni dopo, il duca Pietro Caetani fa realizzare gli stalli lignei del coro, sui quali è ancora possibile identificare lo stemma della sua casata (le onde). Nel 1683 il Capitolo regala alla chiesa di Santa Maria Assunta a Sermoneta l’altare del monumentale baldacchino ligneo di Giuseppe Baccari, mentre l’antistante crocifisso ligneo (1689) è stato realizzato da Francesco Cavallini. Nella prima metà del secolo sono poi portati a termine anche dei pesantissimi interventi di restauro, al termine dei quali la superficie nuda dei conci lapidei duecenteschi viene totalmente ricoperta di intonaco. Solo nel 1963, a termine di un successivo intervento di restauro, i pilastri medievali tornano finalmente alla luce.

Esterno

Il campanile

Il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta a Sermoneta [fig. 3], antecedente ai rimaneggiamenti cistercensi ma originariamente staccato rispetto al primo corpo di fabbrica, segue la tipologia dei campanili eretti in zona romana tra il XI e il XIII secolo. A base quadrata, si eleva in altezza per ventiquattro metri, scandendo la sua superficie laterale in sei piani tramite cornici marcapiano. Ogni piano consta di una piccola finestra bifora a colonnine binate[1], a tutto sesto, le cui due aperture sono separate da una colonnina in marmo culminante in un capitello a stampella. Sul lato nord la serie ininterrotta di bifore parte dal secondo piano, mentre sul primo è presente un’edicola a due archi sovrapposti; al primo, a tutto sesto, se ne sovrappone un secondo a sesto acuto. Una simile conformazione dell’edicola trae le sue origini nella mescolanza, nell’area del Lazio meridionale, di modelli più squisitamente romani con influssi tipicamente campani[2]. Originariamente il campanile era dotato di una copertura piramidale, andata distrutta nel XVI secolo dopo essere stata colpita da un campanile[3].

Il portico

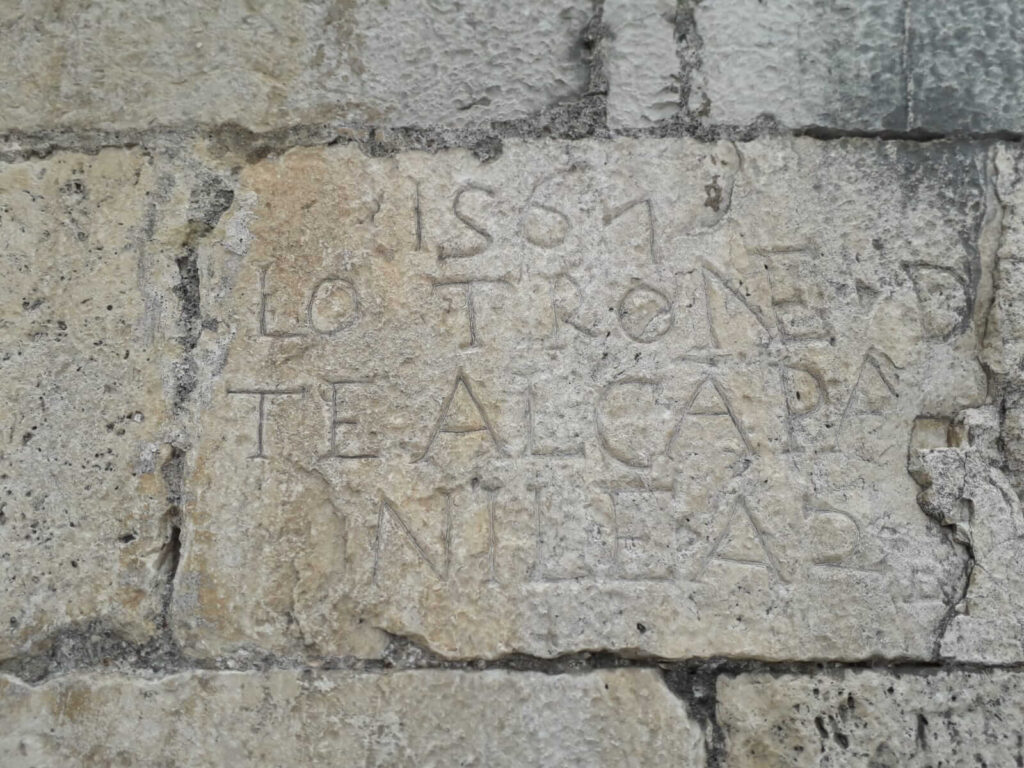

Antistante rispetto al portale d’ingresso, e ascrivibile alla fase cistercense dell’edificio, il portico di S. Maria Assunta [fig. 4] ha pianta quadrata e sviluppa una larghezza coincidente con quella della navata principale. Aperto su due lati, e murato sul lato adiacente rispetto alla navata di destra, le sue aperture ogivali () poggiano sulle semicolonne addossate in facciata e su di un grande pilastro angolare recante un’incisione (1561 LO TRONE DETTE AL CAPANILE) [fig. 5] che ricorda la distruzione del coronamento a guglia del campanile, colpito da un fulmine in quell’anno. Gli archi acuti, a ghiera rientrata, introducono un unico ambiente, corrispondente allo spazio di una campata e voltato a crociera.

Interno

L’assetto planimetrico della prima fondazione romanica prevedeva un edificio a tre navate, che sommava in lunghezza a nove campate una terminazione absidale, paragonabile a quella della chiesa di San Pietro a Ninfa. Le pareti laterali, poi, erano aperte da diciotto monofore oggi murate e sostituite da una singola apertura quadrata per campata. Un'altra fondamentale differenza con l’attuale struttura risiedeva nella natura e nelle dimensioni dell’alzato. Le imposte degli archi a tutto sesto, tuttora visibili nelle prime due campate della chiesa, evidenziano infatti un’altezza inferiore della fabbrica romanica rispetto alla sua ricostruzione gotica. In secondo luogo, l’attuale soffitto voltato a crociera, sulle cui vele affrescate in blu campeggiano motivi geometrici ad andamento curvilineo, andò a sostituire la primitiva copertura in legno. La statica della chiesa, in seguito alla costruzione delle nuove crociere, introdotte da un’infilata di archi ogivali a conci di pietra regolari [fig. 6], fu rafforzata tramite l’addossamento ai pilastri romanici di semipilastri in pietra[4]. Anche le navate laterali furono dotate di una copertura a volta, tuttavia la regolarità della scansione architettonica venne mantenuta solo nella navata di destra. Sul lato sinistro, infatti, le arcate longitudinali a tutto sesto raggiungono altezze diverse tra di loro.

Le pitture: la cappella degli Angeli

Tra le cappelle delle navi laterali, un posto di particolare rilievo è assunto dalla cappella degli Angeli. In principio (anni Cinquanta del Novecento) sotto il patronato della famiglia Iannarello, venne ceduta nel 1595 a Tullia de Marchis. La famiglia de Marchis assegnò l’onere di decorare i lati brevi della cappella ad un pittore, Angelo Guerra di Anagni, attivo a Sermoneta anche nella cappella Mazzancollo in San Giuseppe. La cappella degli Angeli, tuttavia, deve il suo nome alla grande pala d’altare [fig. 7] che Benozzo Gozzoli (1420-1497) eseguì nel 1456, in seguito alla peste che colpì la popolazione di Sermoneta. Si tratta di una pala cuspidata, originariamente su tavola e successivamente trasposta su tela, raffigurante la Vergine in Trono con in mano il modellino della città di Sermoneta [fig. 8][5].

Vista in posizione frontale, con il volto leggermente reclinato verso destra, Maria è attorniata da due gruppi speculari di angeli, che si dipanano dall’alto verso il basso secondo gerarchia e i cui nimbi recano le rispettive denominazioni (SERAPHINI, CHERVBINI, TRONI, DOMINATIONI, VIRTVTES, POTESTATES, PRINCIPATI, ARCANGELI, ANGELI). Anche l’aureola di Maria reca un’iscrizione (MARIA. MATER GRATIE MATER MISERIC [ORDIAE]) che segue il profilo curvilineo dell’aureola. Su entrambi i lati, anche le Dominazioni e gli Angeli recano cartigli[6]. Delimitato da due fasce decorate a girali a motivi vegetali e compresenze animali, il pannello principale è affiancato nella sezione cuspidata da due presenze umane intente a srotolare e rivelare cartigli. Il primo, “DILIGIT DILIGE[N]TES SE”, riprende un passo di Bernardo (“[Maria] ama coloro che la amano”); il secondo reca la scritta “VIGILA[N]S INVENIET EAM”. A Sermoneta Benozzo, pur essendo ancora profondamente legato al linguaggio del Beato Angelico (1395 - 1455), riesce ad unire a un’estrema delicatezza nel trattamento della materia pittorica un’elevata maestria compositiva in un gioco continuo di euritmie geometriche. Le eccentricità dei cartigli si sposano alla perfezione con la regolarità della folla di nimbi; l’ordito circolare delle teste angeliche, replicandosi ai lati nei motivi decorativi, attenua, in combinazione con le placide curve del profilo di Maria, una spinta verticale molto importante conferendo all’insieme un senso di profondo equilibrio.

Le pitture: la cappella del Santissimo Rosario

La cappella prende il nome dall’immagine della Madonna del Rosario che, spostata, venne sostituita sul lato di fondo da un ritratto di San Francesco, stilisticamente attribuito a Desiderio da Subiaco. Sulle pareti lunghe alcune Scene del Vecchio Testamento (Mosè dinanzi al roveto ardente, Salomone e la regina di Saba) del pittore settecentesco Giovanni Domenico Fiorentini sono inserite in cornici clipeate sorrette da angeli. Le Storie veterotestamentarie continuano anche nelle vele della volta. La cappella venne restaurata nel 1960 per volontà di Antonio Rosa, potestà di Sermoneta ed avvocato.

Le pitture: gli affreschi del coro

Commissionati dai fratelli Flaminio e Alessandro Americi agli inizi del XVII secolo, in ricordo del padre Pietro, gli affreschi con Storie della Vergine vennero completati dall’équipe del pittore arpinate Bernardino Cesari. Le tre scene (Natività della Vergine [fig. 9], Apostoli attorno al sepolcro vuoto[7], Dormitio Virginis) fungono da introduzione all’episodio centrale, dipinto sulla volta, dell’intera vicenda mariana e della chiesa stessa, l’Assunzione di Maria. La restante figurazione, risolta sulle lunette della volta, comprende altri episodi (Presentazione della Vergine al Tempio, Sposalizio con Giuseppe, Annunciazione, Visitazione). Sulle vele, figure di Santi e Sibille. Infine, sui pennacchi finti velluti dipinti incorniciano lo stemma della famiglia Americi.

Note

[1] Casi simili si riscontrano nel campanile della cattedrale di Rieti, in quello del duomo di Palestrina e nella chiesa di S. Paolo a Genazzano.

[2] È il caso del campanile della cattedrale di Gaeta, o anche di quello che fiancheggia il Duomo di Terracina.

[3] L’originaria conformazione della struttura è intuibile dal modellino della città di Sermoneta tenuto tra le mani dalla Vergine nella pala di Benozzo Gozzoli.

[4] Ai primi due semipilastri vennero aggiunte anche delle semicolonne.

[5] Il modellino del Gozzoli costituisce la più antica rappresentazione pittorica della città di Sermoneta.

[6] Le iscrizioni sui cartigli sono: NOLITE NOCERE TERRE ET MARI NEC ARBORIBUS (Dominazione sul lato sinistro); SVP QVANDO VIDERITIS THAV NO OCCIDATIS (Dominazione sul lato destro); DIC ANGELO PERCVTIENTI CESS [...] MAN [...] TVA” (Angeli).

[7] Soggetto trattato anche dal Cavalier d’Arpino nel transetto destro della chiesa di S. Atanasio a Roma.

Bibliografia

Bertini Calosso, Le origini della pittura del Quattrocento attorno a Roma, in “Bollettino d’Arte”, XIV, 5, pp. 97-110; 8, pp. 185-232, 1920.

Tamanti, La chiesa di S. Maria Assunta in Sermoneta, in “Bollettino dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale”, VIII, 2, pp. 75-92, 1975.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/benozzo-di-lese_(Dizionario-Biografico)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-cesari_(Dizionario-Biografico)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-coleberti_(Dizionario-Biografico)/

https://www.compagniadeilepini.it/musei/da-pietro-coleberti-a-niccolo-circignani-il-rinascimento-nei-lepini/

http://www.prolocosermoneta.it/la-cattedrale-di-s.html

http://www.comunedisermoneta.it/?page_id=410

https://aimagelab.ing.unimore.it/leviedelgotico/scheda.asp?IDScheda=73

L'OSPEDALE DELLE BAMBOLE.IL MUSEO-BOTTEGA

A cura di Ornella Amato

Un sincero ringraziamento alla Dott.ssa Tiziana Grassi

Primario dell'Ospedale delle Bambole

ed a tutto il suo Staff per la disponibilità e la collaborazione.

Introduzione. Dal Laboratorio al Museo-bottega

L'Ospedale delle Bambole si ingrandisce, si trasforma, cambia sede, trasferendosi all'interno delle Scuderie di Palazzo Marigliano, al numero 39 di Via San Biagio dei Librai. Dalla bottega - laboratorio del Maestro Luigi Grassi, nato quasi per caso nel lontano 1895,122 anni dopo prende vita il Museo-bottega dell'Ospedale delle Bambole, grazie alla volontà della Dottoressa Tiziana Grassi, attuale Primario dell'Ospedale stesso.

È sabato 21 ottobre 2017, e si inaugura non un nuovo laboratorio, piuttosto – e per meglio dire – il Museo dell'Ospedale delle Bambole o ancora meglio, il Museo-bottega, poiché è così che è giusto chiamarlo, all'interno del quale non solo vi è solo il laboratorio di restauro, cuore pulsante del Museo in cui operano le abili mani delle restauratrici, ma sono esposte anche le bambole “riportate alla vita” e tutti i materiali necessari alla loro cura, che avviene all'interno del laboratorio che incessantemente si occupa di ciò. Restauri di bambole, arte sacra, recupero dei peluche sono alcune delle attività quindi che vanno a comporre un vero e proprio museo della memoria, dell'uomo in primis, e della conservazione di tutto quanto è stato "giocato" ed è tornato a vita nuova e che ora, esposto, si presenta agli occhi dei visitatori.

"Museo" ovvero "luogo sacro alle Muse" o meglio ancora “Istituto culturale di particolare interesse storico”. La definizione del termine museo si addice perfettamente a questa struttura: è la conservazione della cultura, del recupero e del restauro, e, di conseguenza un vero e proprio Istituto culturale, tra l'altro posto in una zona di Napoli dove il livello culturale è altissimo, dove non solo ci si collega al passato, ma si guarda al futuro, anche attraverso la cultura della memoria e la cura dell'oggetto e dei sentimenti che prevalgono sul consumismo.

Il Museo-bottega

Il Museo-bottega è stato fortemente voluto ed è tutt'oggi curato dal Primario dell'Ospedale stesso, la Dottoressa Tiziana Grassi, che, con tenacia, porta avanti un antico mestiere e lo tramanda ai posteri anche attraverso attività didattiche e laboratori effettuati all'interno della stessa struttura museale.

Il percorso, che si snoda all'interno della struttura, si può definire emozionale, fatto di ricordi, di memoria, di momenti, di attimi di giochi, di un'infanzia lontana eppure vicina, perché i bambini di ieri sono gli adulti di oggi e i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, in un Museo collegato al passato, che racconta e si racconta attraverso la cura delle persone, delle bambole, degli oggetti, ma anche attraverso il restauro di arte sacra, affinché nulla vada perduto.

In questo spazio espositivo di circa 180 mq si incontrano tutti i passaggi che caratterizzano l'Ospedale delle bambole, ospitato all'interno del Museo stesso: Accettazione, Pronto Soccorso, “Bambolatorio” con le corsie di degenza, strumenti per la diagnostica, bambole in attesa di trapianto, ortopedia, oculistica, ma anche vestizione, trucco e parrucco.

Sequenza dei reparti

E ancora scaffalature in cui sono esposti arti e teste di bambole

Delle esposizioni, tutte particolarmente interessanti, vanno segnalate in particolare quelle del reparto di Oculistica

con occhi in diversi materiali, destinati sia a bambole sia a peluches, di cui il Museo conserva ed espone svariate tipologie, ed il reparto Voce, in cui sono esposte le apparecchiature per far “parlare” le bambole”.

Le collezioni

Anche le sue collezioni sono assolutamente particolari: attualmente ha in affido una collezione di circa 70 cavalli a dondolo, dal Settecento al Novecento, ed inoltre conserva una collezione variegata di Bambole Lenci.

Le Bambole Lenci nascono a Torino negli anni 20 e Lenci è l'acronimo di LUDUS EST NOBIS CONSTANTER INDUSTRIA, ovvero il gioco è la nostra opera continua. Da loro nasce il pannolenci, ossia il panno di cui erano fatte le bambole: lavabile, non particolarmente costoso, poiché questi giocattoli erano interamente fatti a mano, rendeva tali giocattoli più resistenti rispetto ad una bambola di porcellana, ed era più facile giocarci anche perché era estremamente basso il rischio di rottura. Anche questo rappresenta oggi un ricco pezzo della storia del made in Italy.

Scaffalatura con al centro Bambole delle Collezione Lenci, in particolare si fa riferimento alla bambola con l'abito in stile giapponese e alle due bambole laterali

In questo particolare viaggio che si fa attraverso il tempo e lo spazio, la storia di questa struttura più unica che rara viene raccontata al visitatore, oltre che dalle Dottoresse, anche dalle Bamboline stesse, poiché viene proiettata su di uno schermo, con un fare quasi fiabesco che incanta ed emoziona lo spettatore.

Allo stesso modo è proiettato sul bancone da lavoro originale di Luigi Grassi, - che nel 1895 fondò l’Ospedale delle Bambole - il lavoro manuale che fanno tutt’oggi le Dottoresse.

Il viaggio che il visitatore compie all’interno del Museo dell’Ospedale delle Bambole, un Museo - Bottega per eccellenza, riconosciuto tra le 10 cose da vedere a Napoli, inserito all’interno del circuito Artecard, è un viaggio completo: emozionale e culturale al tempo stesso, un tuffo nel ricordo e nella memoria, dove s’incontrano i vissuti del passato, la volontà della conservazione attraverso il recupero e, soprattutto, la trasmissione ai posteri.

Quanto conservato qui quasi “costringe” delicatamente il visitatore a tornare bambino, poiché di certo troverà un pezzo che gli ricorda la sua infanzia: un giocattolo che aveva uguale, una bambola che gli ricorda quella che sua nonna gelosamente conservava… ogni pezzo riporta indietro nel tempo, un tempo lontano, passato, ma che qui sembra essere contemporaneamente fermo e proiettato in avanti, grazie all’ausilio di supporti tecnologici, affinché nulla vada perduto e tutto sia consegnato al futuro delle prossime generazioni.

Sitografia

www.ospedaledellebambole.com

Foto

Ornella Amato

L’ADORAZIONE DEI MAGI: UN PRESEPE DI STRADA

A cura di Irene Scovero

Maestranze lombarde a Genova

Camminando con la testa alta nei vicoli di Genova, in via degli Orefici[1] 47r, è possibile ammirare un bassorilievo, datato 1457 ed opera dei maestri Antelami[2], che hanno lasciato, in città, numerose testimonianze della loro arte. Si tratta di un’opera d’arte usata come sovrapporta di un negozio di coltelleria, (Fig. 1) attribuita a Giovanni Gagini il quale, in un atto notarile del 1457, viene definito “magister Antelami et intaliator marmoriorum”. In uno spazio ristretto questo maestro è riuscito a rappresentare con grande realismo l’Adorazione dei Magi: un presepe di strada, tra la gente, per la gente. In epoca tardomedievale era assai comune vedere, nelle parti alte delle vie, rilievi religiosi e profani che abbellivano strade e palazzi della città antica.

La famiglia Gagini, così come gran parte degli artisti che lavoravano il marmo e la pietra a Genova, proveniva dalla regione del Comasco e del Canton Ticino. In città, questi architetti, scultori e lapicidi rivestirono un ruolo fondamentale per quanto riguarda le opere di scultura a Genova tra il Quattrocento e i primi del Cinquecento. La presenza di maestranze lombarde, che pure si diffusero in gran parte d’Italia, a Genova, dal secondo decennio del XV secolo, divenne una realtà bene assodata e definita sia nelle commissioni private sia in quelle pubbliche. Fu l’Alizeri[3] il primo a parlare non di singole personalità di spicco a Genova, ma di maestranze originarie dei laghi lombardi. Non è solo la vicinanza geografica ad accumunare Liguria e Lombardia, interessate anche dagli stessi fatti artistici e storici. Durante quasi tutto il XV secolo Genova e i territori ad essa sottoposta si trovavano infatti sotto l’influenza milanese, prima dei Visconti e poi degli Sforza. La risonanza della famiglia Gagini a Genova nella seconda metà del Quattrocento si deve in primo luogo alla Cappella del Battista, nella Cattedrale di San Lorenzo, considerata una delle prime opere rinascimentali in città e realizzata nel 1448 da Domenico Gagini, di ritorno da un’esperienza fiorentina, insieme al nipote Elia di Jacopo.

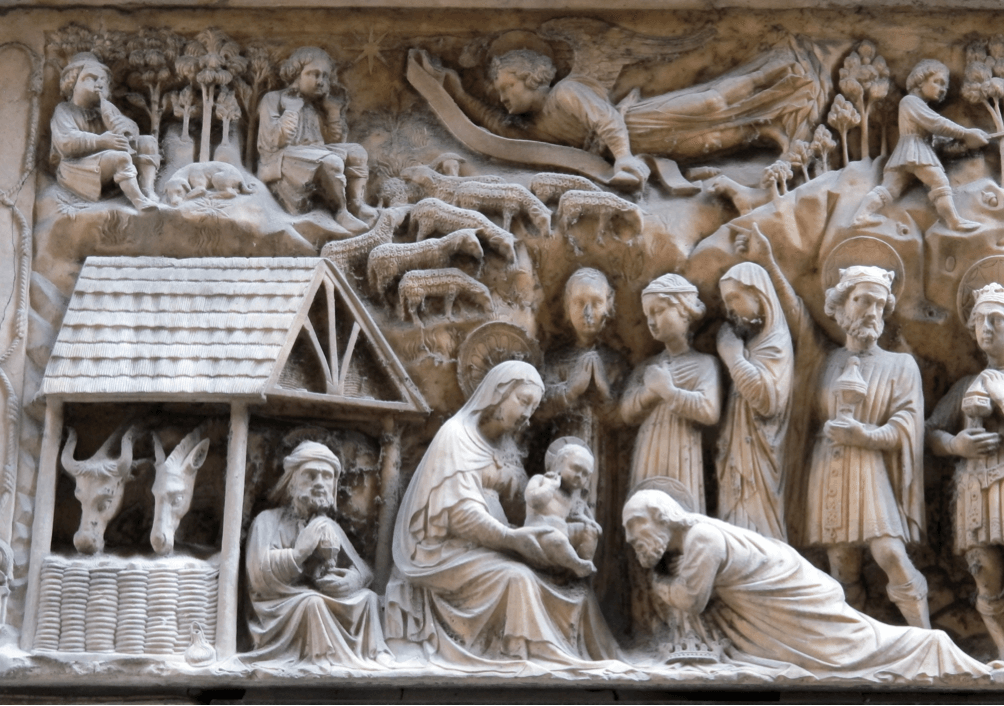

L'Adorazione dei Magi

L’Adorazione dei Magi manifesta la bravura di questi maestri nel creare apparati scultorei come parte integrante dell’architettura che li ospita. Un’impostazione scenica che risente ancora di influssi tardo gotici. L'intera rappresentazione è impostata su più piani di rappresentazione dove nello stesso spazio scultoreo sono presenti più scene contemporaneamente. Le figure umane, assieme alle architetture e al paesaggio, sono inserite in uno spazio non ancora omogeneo nel suo complesso; nonostante ciò, i rilievi restano comunque contrassegnati dal completo dominio della figura umana, inserita su uno sfondo dove anche animali e paesaggio trovano la giusta collocazione tramite una rappresentazione realistica. Il gruppo con la Sacra Famiglia (Fig. 2) è rappresentato a sinistra sotto una capanna da cui si affacciano il bue e l’asinello; appena fuori dalla piccola capanna, le figure di San Giuseppe, seduto, e di Maria, che porge il bambino ad uno dei Magi che si prostra innanzi ad esso. Dietro la Vergine, le Pie donne; al loro fianco, gli altri due Magi in piedi con in mano i doni per il Redentore. Uno di essi indica, con il braccio teso verso sinistra, la stella cometa, che, secondo il Vangelo di Matteo, guidò i tre re d’Oriente nella visita al Bambino appena nato. Sopra questo gruppo di figure l’Angelo annuncia la nascita del futuro Messia a due pastori; uno di essi è in ascolto mentre l’altro, un suonatore di cornamusa accucciato, ha ai suoi piedi un cane appisolato, noncurante del gregge di pecore, il cui realismo del manto è sorprendente.