LA SALA DELLE NOZZE DI ALESSANDRO E ROSSANE

A cura di Federica Comito

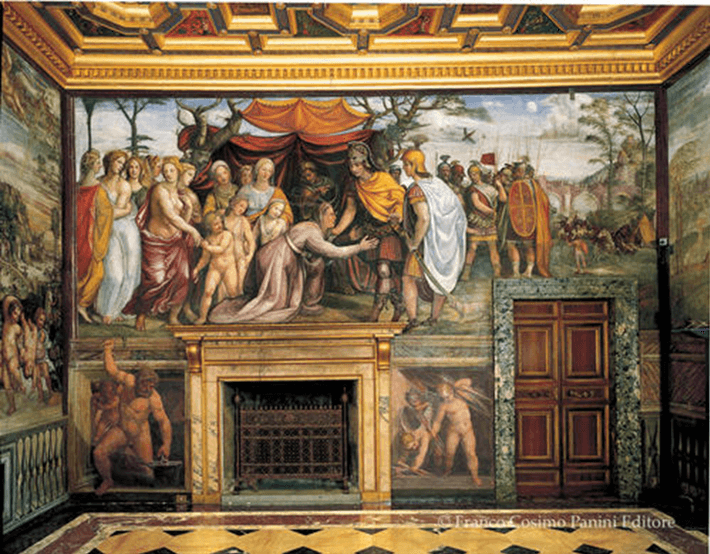

Subito successiva alla Sala delle Prospettive, si trova la camera da letto di Agostino Chigi conosciuta come la Sala delle Nozze di Alessandro e Rossane. Prende il nome dalle storie affrescate che vedono come protagonista Alessandro Magno e la principessa Rossane, figlia di Ossiarte satrapo della Battriana (una regione asiatica corrispondente più o meno all'attuale Afghanistan), che il giovane condottiero sposa nel 327 a.C. La storia scelta era destinata a glorificare il committente Agostino, paragonandolo all'eroe della classicità. Affrescata nel 1518-19, effettuarono i lavori nella sala prima l’architetto Baldassarre Peruzzi e poi il pittore Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Questo incarico offrì al Sodoma la possibilità di entrare a far parte del prestigioso circolo di umanisti di Agostino Chigi. Nella sala colpisce l’elaborato soffitto a cassettoni con forme geometriche dorate e blu che incorniciano dodici piccoli riquadri rappresentanti scene dalle Metamorfosi di Ovidio alternate a decorazioni vegetali. Disegnato da Baldassarre Peruzzi, è stato eseguito poi da Maturino da Firenze aiutato probabilmente da un giovane Polidoro da Caravaggio. Al centro si trova lo stemma araldico di Agostino Chigi su fondo azzurro.

Gli affreschi della Sala delle Nozze

Sulle pareti sono affrescate alcune significative scene della breve vita del condottiero Alessandro Magno, morto a soli 33 anni.

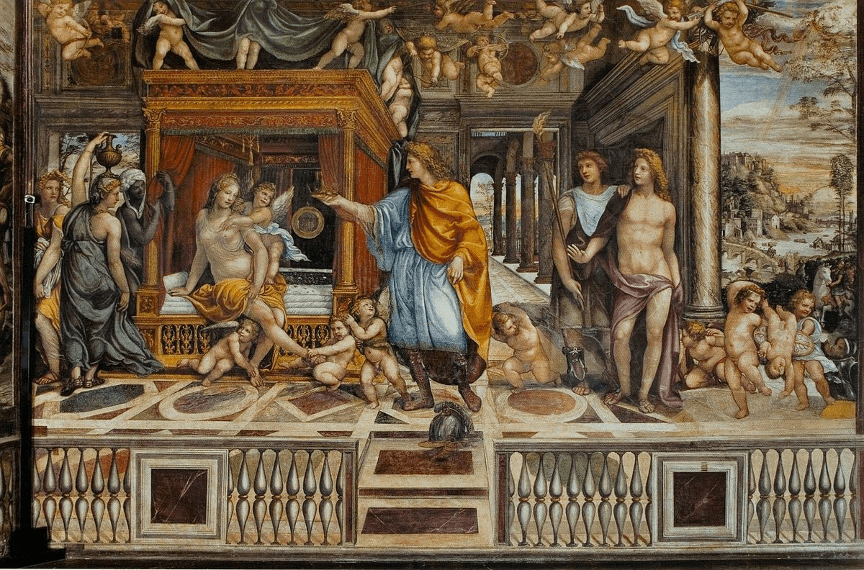

Sull’intera parete nord della Sala delle Nozze è raffigurata la scena, particolarmente conosciuta e che dà il nome alla stanza, delle Nozze di Alessandro e Rossane. Nell'affresco sono frequenti i richiami al tema matrimoniale, dai puttini alati alla fiaccola accesa sostenuta dal dio Imeneo, emblema delle nozze, ritratto alle spalle del seminudo Efestione, fedele compagno del condottiero macedone. Da notare i giochi prospettici: in basso una sorta di balaustra dietro la quale si vede un pavimento in prospettiva con Alessandro che porge la corona alla bellissima sposa; sul fondo del padiglione del letto c’è uno specchio - tipico della cultura fiamminga - che ingrandisce otticamente la stanza; un loggiato sulla destra dona profondità alla scena. Il letto, probabilmente, riprendeva quello realmente presente nella camera, costato 1592 ducati perché realizzato in oro, avorio e pietre preziose. L'affresco con le Nozze di Alessandro e Rossane era il più importante perché dedicato al matrimonio tra Agostino e Francesca, ma anche il più difficile da realizzare in quanto avrebbe dovuto ricreare un antico dipinto del pittore greco Aezione. Purtroppo però tale dipinto non esisteva più, e non ne erano neppure reperibili delle copie. Per ricostruirlo si dovette far fronte a una descrizione letteraria contenuta nell'Erodoto dello scrittore latino Luciano. Il testo, in greco, venne tradotto in latino nel 1503, ma stampato e diffuso solo dopo il 1529. Secondo alcuni storici è probabile che inizialmente Agostino Chigi avesse affidato a Raffaello il compito di dipingere questa camera, infatti in alcuni passi dei trattati di Dolce e Lomazzo si accenna ad un disegno realizzato dal Sanzio ad acquerello e biacca con le storie di Alessandro il Grande. Tuttavia Raffaello in quel momento era già impegnato ad affrescare la Loggia di Psiche perciò l'incarico passò al Sodoma, già conosciuto dalla famiglia Chigi in quanto aveva lavorato a Siena per Sigismondo, fratello di Agostino. Prendendo in esame lo studio di Raffaello, il Sodoma ridefinì la composizione, seguendo scrupolosamente il testo letterario e arricchendo la scena di elementi narrativi. La mano raffaellesca è ancora evidente, come nella donna con la brocca a sinistra, ripresa dall'Incendio di Borgo nell’omonima Stanza Vaticana, ma anche nelle architetture tipicamente bramantesche e nella dilatazione spaziale. Il Sodoma però effettua anche interessanti variazioni personali, dettate dai suoi studi archeologici: la figura di Alessandro deriva dalla conoscenza dell'Apollo del Belvedere, quella di Vulcano ripropone il movimento ricco di tensione e dramma del Laocoonte.

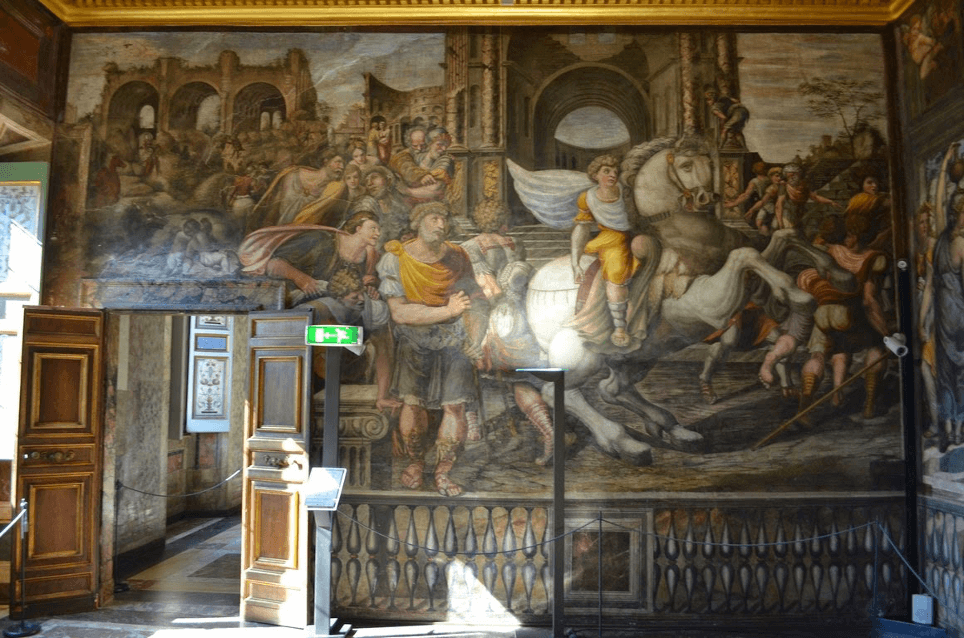

Sulla parete successiva è raffigurato Alessandro Magno che doma Bucefalo, dipinto in cui è riconoscibile, specialmente nella parte destra, la mano di un collaboratore. Si pensa che questo affresco sia stato realizzato per coprire i buchi lasciati dalla rimozione del letto a baldacchino che doveva trovarsi ancorato proprio a quella parete. Pare invece che il lato sinistro sopra l’entrata, dove si intravede sullo sfondo la Basilica di Massenzio e in primo piano la Lupa con Romolo e Remo, sia da attribuire al Sodoma.

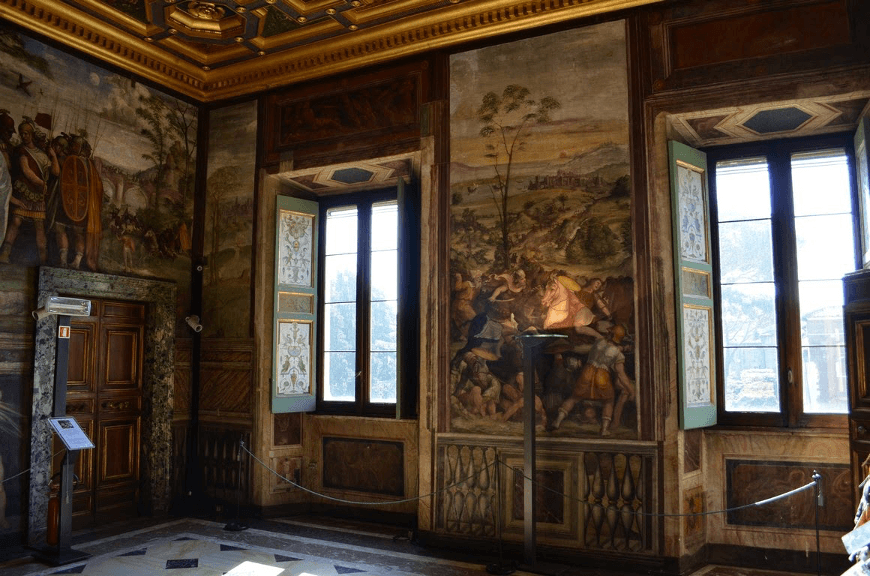

Nella parete tra le due finestre è affrescata una scena di battaglia con un paesaggio di campagna romana che si perde all'orizzonte, visto, anche in questo caso, oltre un parapetto come se ci si affacciasse sulla battaglia.

Sulla parete destra è dipinta la Clemenza di Alessandro Magno nei confronti della famiglia di Dario, il re persiano sconfitto: Alessandro Magno, dopo la battaglia, riceve e perdona la vedova e le figlie del rivale. Tra le figure femminili si è voluta riconoscere una donna ispirata alla Galatea di Raffaello. Sotto l’affresco si trova il camino e ai lati è affrescata la fucina di Vulcano. Il dio si trova nella sua bottega a forgiare le frecce dell'amore per Cupido: è chiara l'associazione tra la fucina del dio e l'allume vulcanico alla base della ricchezza di Chigi, ma anche la volontà di alimentare il fuoco dell'amore. Infatti Chigi soffriva di idropisia (termine oggi sostituito da anasarca) che, in alcuni casi, influenza le prestazioni sessuali. Questo potrebbe quindi essere collegato all'approccio rinascimentale alla medicina, che coinvolgeva la teoria degli Umori secondo cui il loro squilibrio causava malattie. Pertanto l’incendio della fucina contrasterebbe l'effetto negativo dell’acqua legato all’idropisia.

Esiste anche una diversa lettura di questi affreschi del Sodoma che si basa sull’ermeneutica alchemica, citando le quattro fasi della Grande Opera (nigredo, rubedo, citrinitas, albedo; rispettivamente annerimento, sbiancamento, ingiallimento e arrossamento) descritte con simboli crittografici. Conosciuta in latino come Magnum Opus, la Grande Opera è l'itinerario alchemico di lavorazione e trasformazione della materia prima, finalizzato a realizzare la pietra filosofale.

Imperia e Francesca

Secondo una teoria meno considerata l’intera Villa, e in particolare la Sala delle Nozze, sarebbero stati realizzati non per Francesca Ordeaschi ma per omaggiare Imperia, una cortigiana di cui Chigi si era innamorato prima di conoscere Francesca. Imperia era considerata la donna più bella di Roma, al pari di una dea, però non era felice. Innamorata, infatti, di un nobile romano, Angelo Del Bufalo, non poteva sposarlo perché l’uomo era già coniugato. Quindi, dopo l’ennesimo litigio con l’amante, decise di uccidersi, assumendo un veleno mortale: a nulla valsero le cure dei medici più famosi di Roma chiamati da Agostino Chigi. Dopo due giorni di dolorosa agonia, Imperia morì. Agostino finanziò un maestoso funerale a Roma, sensazionale per una cortigiana. Il suo monumento funebre a San Gregorio al Celio non è sopravvissuto fino ai giorni nostri.

Questa sala, conosciuta come la "Camera delle Nozze", è stata incessantemente associata alla decisione di Chigi di sposare la veneziana Francesca Ordeaschi nel 1519, quando Imperia era già morta. Tuttavia recentemente è stato pubblicato un ritratto di Imperia e, se questo ritratto presenta le reali fattezze della donna, gli stessi lineamenti del viso possono essere chiaramente osservati in Rossane, in Galatea nel Trionfo di Galatea e in Venere nel pennacchio con Venere e Psiche nella Loggia di Psiche.

Quindi lo schema unificante per i dipinti di Villa Farnesina raffigurerebbe il grande amore di Chigi per una cortigiana, culminante in questa stanza finale, dove egli, attraverso la fantasia, potrebbe negare la realtà dei fatti e vivere un matrimonio immaginario, non reale, incarnato in parte nell'iscrizione originale che correva attorno alle pareti:

Vale et dormi; somnus enim otium est. Animae felices a miseris in dimidio vitae non differunt

(Addio e sonno; veramente nei sogni c'è tempo libero / pace / quiete / riposo. Gli spiriti della fortuna e della miseria nella vita vengono mandati via ma non dispersi.)

Nella Stanza delle Nozze tutto viene spazzato via a favore di una vita di fantasia, l'illusione del sogno dell'antichità e della classicità, dove tutto è bello oltre che eterno. Questo può forse essere il significato di fondo di uno dei tanti elogi a Imperia in occasione della sua morte, dove Chigi è identificato con l'Impero e Imperia con Venere e la loro storia d'amore elevata a un mito della Roma rinascimentale:

Dii duo magna dederunt munera Romae: Imperium Mavors et Venus Imperiam ... Hos contro steterunt Mors et Fortuna, rapitque Fortuna imperium, mors rapit Imperium. Imperium luxere patres, nos luximus ipsi hanc: Illi orbem, nos nos cordaque perdidimus.

(Gli dei fecero a Roma due grandi doni: Marte le diede l'Impero e Venere [diede] Imperia ... La morte e la fortuna erano contro di loro: la fortuna portò via l'Impero e la morte [prese] Imperia. I nostri padri piansero sull'Impero e noi piangemmo troppo su di lei: persero [l'Impero] mentre noi perdemmo il cuore.)

Così il poeta Giano Vitale piange la morte della cortigiana nell’Imperiae panegyricus nel 1512, anno della morte della fanciulla.

Conclusione

Si tratta della storia d’amore tra una ragazza di rango inferiore, anche in questo caso, e un uomo di successo, come la storia d’amore tra Francesca Ordeaschi e Agostino, perché anche Imperia era una cortigiana. Gli affreschi dipinti dal Sodoma raccontano delle nozze tra Alessandro Magno e Rossane, prima prigioniera e poi sposa. La scelta non è casuale, infatti gli affreschi non servono solo ad elogiare il matrimonio ma anche l’ascesa della moglie, Francesca Ordeaschi, da amante a moglie legittima. Quest’ultima versione è quella generalmente accolta.

Gli affreschi della Stanza, ritoccati da Carlo Maratta alla fine del ‘600, vennero restaurati nel 1974-1976 grazie ad un nuovo e fondamentale restauro.

Bibliografia

“A Fantasia Of Pagan Myth In The Villa Farnesina: Agostino Chigi’s Homage To His Lover, Imperia”, in Pagans and Christians- from Antiquity to the Middle Ages, ed., Lauren Gilmour, British Archaeological Reports, International Series 1610

Terenzio, La Farnesina, in “Bollettino d’arte del Ministero della Educazione Nazionale”, n. 24, 1930/31, pp. 76-85

Sitografia

http://www.travelingintuscany.com/arte/ilsodoma/villafarnese.htm

ww.villafarnesina.it

https://www.youtube.com/watch?v=eXPhhjkGLsI

LA CHIESA DI SAN DOMENICO A LAMEZIA TERME

A cura di Felicia Villella

Introduzione

Il territorio della città di Lamezia Terme ha subito nel corso dei secoli numerosi eventi sismici che non hanno però fermato il fermento edilizio che si è rinnovato di continuo nel corso dei diversi periodi storici che si sono succeduti.

I quartieri principali della città sono ricchi di palazzi e chiese di stampo soprattutto barocco, non a caso edificati dopo il terremoto del 1638 che rase al suolo gran parte delle strutture in situ.

Numerose sono state le maestranze locali e non che si sono prodigate nel rimettere in sesto ciò che era ancora utilizzabile e produrre ex novo dei veri e propri gioielli edilizi che sono il chiaro emblema per un gusto ricercato dell’estetica ampollosa tipica di questa corrente artistica e architettonica.

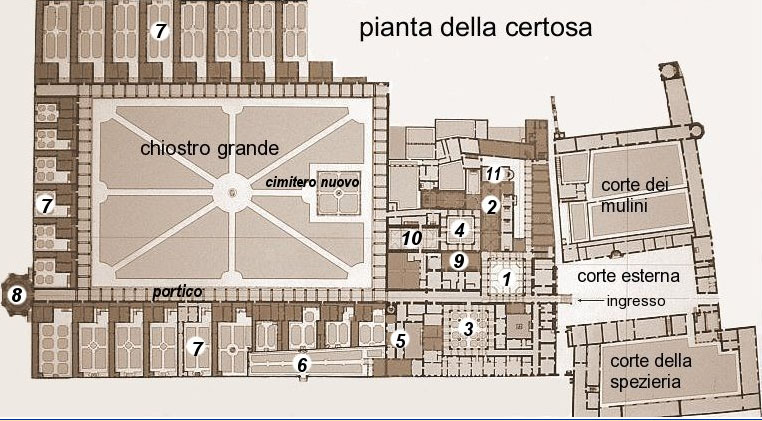

È il caso del complesso monumentale della Chiesa di San Domenico con chiostro annesso, intitolato inizialmente all'Annunziata e completato nel 1521, ma fortemente danneggiato dal suddetto sisma del 1638; ne seguì una serie di restauri e ripristini fino all'intitolazione a San Domenico nel 1781.

I domenicani arrivarono nel quartiere di Nicastro nel XV secolo per volere del feudatario e conte Marcantonio Caracciolo, che donò alla città un centro di studi nel luogo in cui era precedentemente presente un tempietto dedicato a tutti i santi, ivi adiacente era presente l’Ospedale dell’Annunziata poi convertito a convento. Il conte Caracciolo a questo punto inviò una supplica all'allora papa Alessandro VI, impegnandosi di cedere ai religiosi giunti fin qui l’intero complesso.

Chiesa di San Domenico: descrizione storico - architettonica

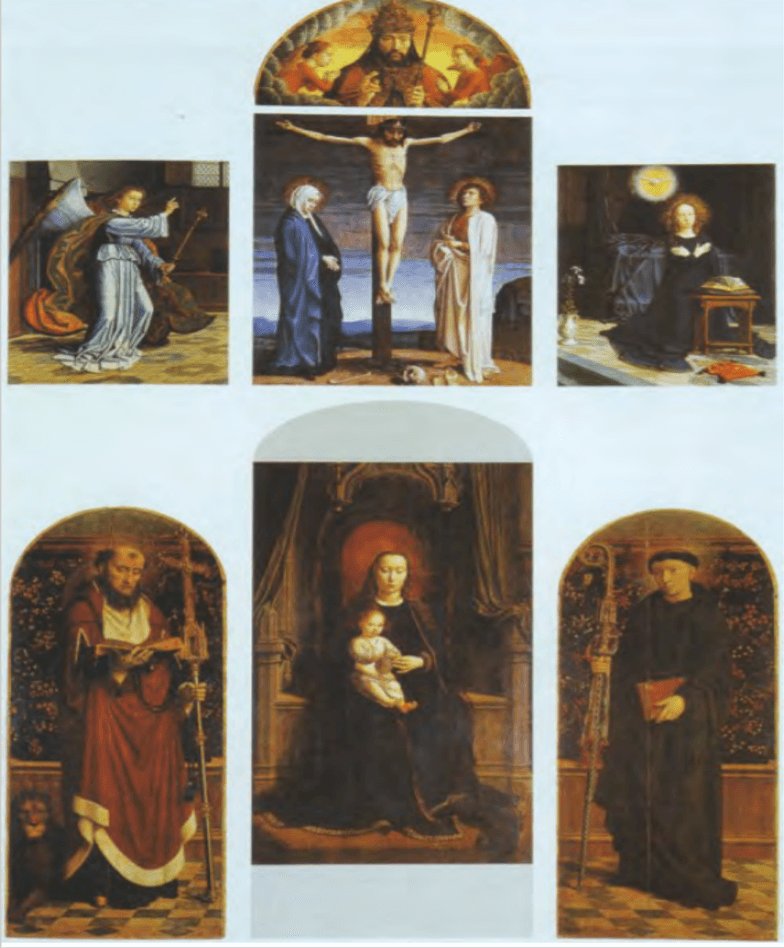

Il prospetto principale è stato realizzato nel 1838 da mastro Gregorio Segreto in stile tardo barocco e si sviluppa in tre livelli: il primo presenta una tripartizione intervallata da lesene che culminano in capitelli a doppie volute, l’ingresso è centrato e vi si accede superando una piccola scalinata mentre le due arcate laterali sono oggi murate. Anche il secondo livello ripropone la tripartizione del precedente, il comparto centrale presenta un dipinto attribuito a Raffaele o Antonio Palmieri, pittori locali, che raffigura la Madonna col bambino in trono e i santi in adorazione, al di sotto del quale è posizionato lo stemma della famiglia d’Aquino, promotori degli ultimi interventi di restauro del Settecento. Ai lati sono alloggiate due nicchie con chiusura a conchiglia, sormontate da due finestre. Infine, il terzo ordine si figura con un timpano decorato a doppia voluta.

L’edificio si sviluppa in un’unica navata longitudinale con ampio presbiterio a pianta quadrata sormontato da una cupola ottagonale riccamente decorata. La navata presenta una copertura con volta a botte, mentre all'ingresso è presente un organo a canne del XVII secolo.

Sotto l’altare maggiore, opera del maestro Segreti come riporta una incisione posta su di un lato che recita “D.O.M - Questo altare fu costruito da me M° Domenico Segreti da Fiumefreddo, essendo priore del convento P.L. Fra Domenico M. Stasi - MDCCCXXVII.D”, è presente una cripta circolare con affreschi che risalgono al 1534 fortemente deteriorati e sedili in pietra ricavati dal muro; probabilmente si tratta del luogo di sepoltura di monaci e nobili, come attesta lo stemma nobiliare che campeggia nell'ambiente appartenente alla famiglia dei Caracciolo.

La Chiesa di San Domenico: l’interno e le opere

Il terremoto del 1638 rase al suolo gran parte degli edifici della cittadina incluso il complesso in oggetto; rimasero solo alcuni muri perimetrali che incentivarono il processo di ricostruzione che terminò già nella prima metà del 1600. Il progetto proseguì ad opera dei padri domenicani che ne ampliarono la planimetria, ma due inondazioni del vicino torrente Piazza e due scosse sismiche alla fine del Settecento danneggiarono nuovamente anche le nuove strutture. Seguirono nuovi interventi non solo di recupero del bene, ma soprattutto decorativi. Durante il secolo XVIII la chiesa fu abbellita da stucchi a rocaille barocchi opera del fiumefreddese Pietro Joele, che contribuì insieme a Giovanni e Antonio Frangipane ai lavori di ripristino del monumento.

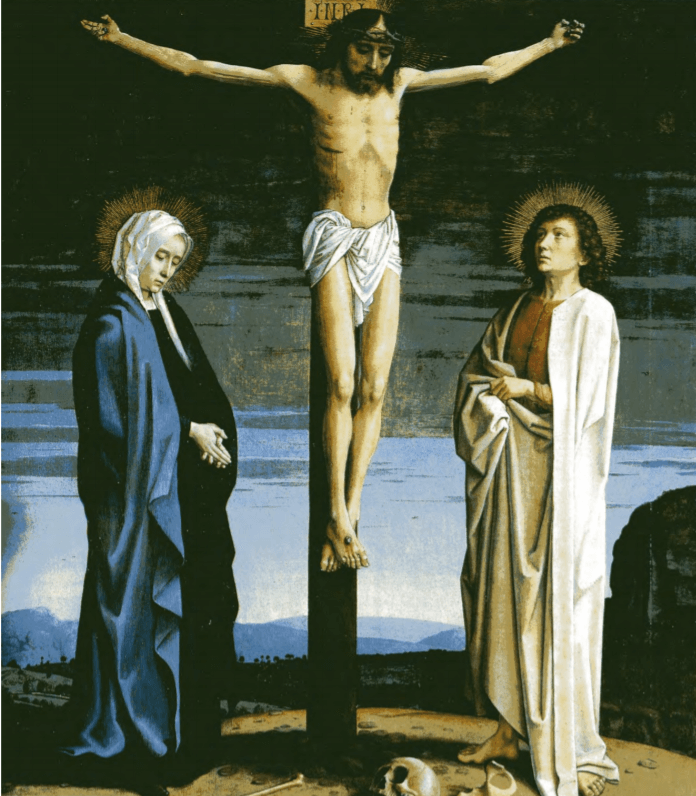

Sono opera del pittore nicastrese Francesco Colelli, allievo del Mattia Preti, invece, l’intero ciclo pittorico delle volte (San Raimondo da Penafort, Annunciazione, Incontro tra San Domenico e San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena), le decorazioni del coro (Madonna Patrona dell’Ordine dei Domenicani con San Gregorio Magno, San Ambrogio, San Agostino e San Girolamo), dei pennacchi della cupola (Gli Evangelisti), della calotta (Il Padre Eterno) e la tela con San Domenico e la prova del fuoco posta dietro l’altare maggiore. Ai lati dello stesso sono posti due affreschi, l’Assunzione della Vergine e la Trasfigurazione di Cristo, realizzati da Domenico Salvatore Palmieri e Giuseppe Palmieri nel XIX secolo. Infine, la parete di fondo è decorata da un imponente affresco cinquecentesco, Cristo Passo, al quale in epoca successiva sono stati aggiunti due soldati laterali.

Anche le opere poste negli altari laterali sono state realizzate dal Colelli, la principale tela da menzionare è sicuramente il Martirio di San Pietro da Verona, l’unica di sicura attribuzione all’artista, che riprende un dipinto di Mattia Preti presente nella chiesa domenicana di Taverna. Un’altra tela raffigura la Madonna del Carmine tra i Santi Giacinto e Teresa d’Avila, posta nella prima pala d’altare a sinistra rispetto l’ingresso. Procedendo verso l’altare maggiore si trovano altre due tele poste frontalmente, a destra San Vincenzo Ferrer, nella tela è presente probabilmente anche il committente, forse un nobile della famiglia D’Ippolito che ivi possedeva una sepoltura, a sinistra la Visione di San Tommaso d’Aquino.

Infine le ultime due pale ripropongono la Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Caterina da Siena, e Gesù infante tra i pontefici Pio V e Benedetto XI.

Curiosità

A sinistra dell’edificio ecclesiastico è posto il convento dell’ordine dei domenicani, costruito grazie ai Caracciolo tra il 1506 e il 1521. Fu il luogo in cui approfondì i propri studi in teologia un giovane Tommaso Campanella, autore de La città del sole, che fece una seconda visita a questi luoghi nel 1598. La vicina biblioteca comunale, oggi sita presso palazzo Nicotera, conserva alcuni volumi che riportano ai margini gli appunti del filoso stilese.

Il decreto di soppressione degli ordini religiosi emanato da Gioacchino Murat nel 1809 obbligò i padri domenicani a lasciare la città di Nicastro, solo nel 1818 il re di Napoli, Ferdinando I, autorizzò una nuova apertura del complesso, per poi essere nuovamente richiuso nella seconda metà dell’Ottocento. Il motivo di tali chiusure è legato alla necessità di avere nuovi luoghi da adibire a caserme militare, carceri e scuole, fu infatti questo il destino dell’edificio, passò da sede del Ginnasio-convitto a distretto militare, poi biblioteca comunale e infine liceo ginnasio.

Recenti interventi di restauro hanno permesso il recupero dell’intera struttura, adibendo il piano terra a circolo letterario, il Chiostro, e il primo piano a Museo archeologico Lametino.

Bibliografia

De Sensi Sestito (a cura di), Guida ai monumenti. Lamezia Terme tra Arte e Storia, Centro Herakles per il turismo culturale 2008, pag. 20.

Panarello, Francesco Colelli. Pittore 1734-1820. Documenti di cultura artistica su ‘700 calabrese, Soveria Mannelli (CZ) 1999.

Panarello, Riverberi pittorici. Gli artisti del settecento calabrese e la figura di Francesco Colelli, Corigliano – Rossano 2019.

Sitografia

http://www.diocesidilameziaterme.it/S.-DOMENICO-in-Lamezia-Terme.html

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=28257

https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/28257/Chiesa_di_San_Domenico_Nicastro,_Lamezia_Terme

Contatti

http://www.diocesidilameziaterme.it/S.-DOMENICO-in-Lamezia-Terme.html

GATTEO: UN ANTICO BORGO

A cura di Jacopo Zamagni

INTRODUZIONE

Gatteo è un piccolo paese situato in provincia di Forlì-Cesena, nato come stanziamento romano e sorto in vicinanza dell’antico Compitum (l’attuale San Giovanni in Compito); a conferma di ciò sono i numerosi reperti archeologici (mattoni, marmi, metalli, monete e antiche statue) ritrovati in tutta la zona circostante.

Una pergamena ritrovata nell’archivio del soppresso monastero benedettino di San Pietro di Rimini riporta che nel marzo del 1140 Arduino, Abate del Monastero, concesse in enfiteusi (diritto reale di godimento che attribuisce al titolare, enfiteuta, lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario) un “manso in fundo Catei” nella Pieve di San Giovanni in Compito. Il “fondo Gatteo” viene nominato in un’altra carta dello stesso archivio, datata 7 ottobre 1197, che rivela che fino a quell’epoca esisteva la Terra di Gatteo. Nel XIII – XIV sec. Gatteo diventò Comune medievale, una forma politica autonoma di governo cittadino con poteri conferiti ai Consoli Bulgarello nel 1233 e Ritio nel 1308. Nel 1371 Gatteo viene citata dal Cardinal Anglico nella “Descriptio Provintie Romandiole” come “Castrum Gatthei” con i suoi 70 focolari (famiglie composte mediamente da cinque o più persone) per un totale di oltre 350 abitanti. Nel 1452 Papa Niccolò V diede in concessione tutto il territorio di Gatteo in feudo ai Conti Guidi di Bagno e il 19 agosto 1452 vennero stabiliti i confini territoriali fra il Comune di Cesena e quello di Gatteo, indicando il limite nell’attuale fiume Rigossa.

Agli inizi del XVI secolo Gatteo faceva parte del Ducato di Romagna del Valentino, che però ebbe vita breve in seguito all’invasione dei Veneziani; dopo ciò, nel 1516 iniziò il dominio su Gatteo dei Conti Guidi di Bagno, i quali rimasero al potere fino al 1656 quando il Feudo di Gatteo tornò nelle mani del Pontefice.

Il 1° agosto 1849 Giuseppe Garibaldi, per dare man forte alla resistenza di Venezia attraversò la Romagna passando per Gatteo, per poi giungere a Cesenatico e salpare alla volta di Venezia. Con la nascita del Regno d’Italia Gatteo issò trionfalmente la bandiera tricolore, e il 30 marzo 1860 divenne Comune autonomo.

ORATORIO DI SAN ROCCO

La Chiesa (o Oratorio) di San Rocco è situata sul margine meridionale della parte storica di Gatteo. L’edificio portava scritta la propria data di fondazione, 1484, in una pietra collocata nell’ingresso, ma la chiesa è probabilmente più antica perché la dedica a San Rocco era avvenuta nel secolo precedente in ricordo di quando il santo passò da Gatteo, dopo la terribile peste nera del 1348. Nell’anno 1484 si ricostruì quindi la cappella del santo e si iniziò il ciclo degli affreschi votivi che si datano tra il 1484 e il 1508.

Il primo documento che registra la presenza degli affreschi è il verbale della visita pastorale, redatto dal Vescovo di Rimini nel 1577. Gli affreschi furono successivamente coperti con una mano di calce e riscoperti solo alla fine dell’Ottocento.

Attiguo alla chiesa si trovava il cimitero per gli appestati (malati di peste o altre epidemie contagiose), e sotto il pavimento della stessa era collocato un ampio ossario.

All’interno dell’Oratorio di San Rocco si trovano una serie di affreschi devozionali dipinti tra fine ‘400 e primo ‘500, realizzati in tempi diversi e in successione in base alle grazie ricevute, che riportano spesso il nome del committente. Nella Sacra Conversazione la Madonna in trono è collocata al centro (la Madonna indica con la mano il sesso del bambino a sottolineare la verità dell’incarnazione), a destra S. Elena con la croce (simboleggia l’accettazione della propria croce) e S. Gregorio Magno (che debellò la peste), mentre a sinistra è collocato S. Giovanni Battista (il Santo della Pieve di San Giovanni in Compito). Nella cornice dipinta in basso si può ancora leggere «Queste figure a fato fare il 30 de ma(gio) (1508)».

Insieme a questa “Sacra Conversazione”, si trova un altro affresco: al centro sta Maria con il Bambino in braccio, a sinistra S. Caterina da Siena e a destra S. Rocco che mostra la piaga nella coscia.

In un grande scomparto della fascia di affreschi che decora S. Rocco si possono ammirare S. Giorgio che uccide il drago (la peste), S. Lucia martire che mostra gli occhi strappati, e un’affollata Crocifissione che si innalza tra le figure citate sopra, tra cui il committente - quasi umile intruso col berretto in mano. Il Cristo barbuto è dipinto con energia popolaresca e arcaica, come pure l’angelo che raccoglie nel calice il prezioso sangue di Gesù. Le figure hanno tutte la consueta fissità, indice di ardente preghiera, tranne la Maddalena che abbraccia la Croce, poiché rappresenta l’umanità dolorante.

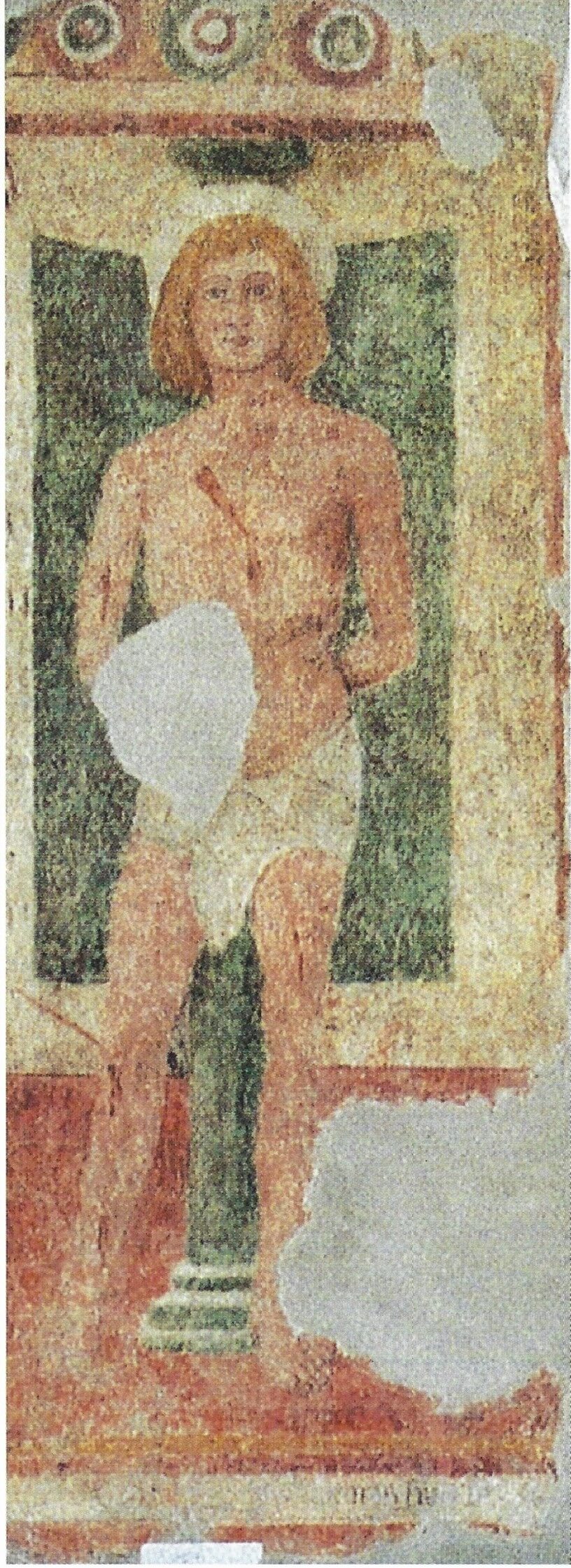

Successivamente si possono ammirare S. Caterina d’Alessandria e S. Sebastiano, martirizzato con frecce, simbolicamente identificato con gli appestati coperti di ulcere e piaghe. L’ultimo affresco (mutilo) di S. Rocco è molto enigmatico e rappresenta il papa con la mitria in capo, nudo e legato ad una colonna, flagellato da spietati energumeni. Potrebbe essere un’immagine simbolica delle terribili prove a cui, secondo le profezie dell’Apocalisse, verrà sottoposta la Chiesa sotto il regno dell’Anticristo.

IL CASTELLO DI GATTEO

Il castello di Gatteo (Castrum Gatthei) rappresenta un esempio pregevole di castello – recinto romagnolo di pianura; una citazione riferita al castello – recinto risale al 1290 in un libro delle Decime, dove la chiesa di San Lorenzo di Gatteo è situata «entro il recinto del castello».

Le origini del castello di Gatteo sono avvolte nell’oscurità delle lacune documentarie. Luigi Renato Pedretti mette in relazione l’origine del castello con l’Agger (fortificazione o accampamento a forma quadrata dell’esercito romano, delimitato da una staccionata e da un fossato), dunque l’«Aggero Gatthei» sarebbe una delle poche testimonianze dell’epoca romana rimaste in pianura. In ogni caso il castello di Gatteo, trovandosi nelle vicinanze del Compito e lungo una strada di collegamento tra le due arterie Emilia e Litoranea (o Popilia), aveva un importante ruolo strategico militare.

Il castello, di origine Malatestiana, si presenta con una pianta a rettangolo irregolare, con il fronte principale lungo il lato est che misura 83,50 metri e il lato ovest di 80,50 metri, mentre il lato nord è di 61,50 metri e il lato sud di 60 metri. Le mura, che contano una torre e cinque baluardi (torricini atti a formare una valida difesa), sono circondate da un largo fossato che in passato era pieno d’acqua. Le due torri angolari presentano una pianta esagonale con un lato verso l’interno e gli altri lati rivolti verso l’esterno; ciò era utile per non avere angoli morti ai fini del tiro difensivo operato dalle torri medesime.

La Seconda Guerra Mondiale ha lasciato ingenti danni al castello di Gatteo, poiché la torre sud-est (l’antica prigione) così come gran parte del fronte d’ingresso sono stati completamente rifatte. La torre centrale (sopralzata nel corso del Settecento) ha due ingressi, uno carraio e l’altro pedonale, entrambi dotati di ponte e passerella che scendono nel “fossone”.

La rimanente fronte lunga, a nord-ovest, è in gran parte mancante o assorbita da vecchie case sopravvissute. Di particolare interesse sono invece le due torri angolari che fanno capo al fronte nord-ovest: la torre occidentale è originale e ben conservata, e la torre settentrionale è diversa da tutte le altre torri perché presenta una pianta a forma di puntone, la cui punta è rivolta verso l’interno del recinto (fatto inconsueto e difficilmente spiegabile).

L’ingresso del castello, posto nel lato orientale della cinta, è costituito da un arco a tutto sesto, fiancheggiato da una piccola porta secondaria posta sul lato destro dell’entrata maggiore e sormontata da una torre quadrata, il cassero. Sopra il cassero si trova una torre civica seicentesca che fungeva sia da fortezza che da abitazione. Attorno alla torre principale erano presenti vecchie abitazioni, demolite durante l’ultima guerra.

Il castello al suo interno presenta poco di interessante; da un esame delle vecchie fondamenta risulta che al cassero fossero collegati gli alloggiamenti della guarnigione e delle scuderie. Nella piazza interna del castello era presente un pozzo «a commodo pubblico» e coloro che volevano servirsene dovevano partecipare alle spese.

Dalla seconda metà del Settecento in poi le mura del castello furono abbassate per rendere l’aria all’interno del castello più salubre e respirabile: come conseguenza di ciò il fossato fu svuotato dall’acqua e il ponte levatoio fu sostituito con un ponte in pietra.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

GIOVANNA MARONI, Terra uomini religioni, tra chiesa e castello, a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Gatteo, Stilgraf Cesena, Novembre 1988

EDOARDO M. TURCI, Il secolo e il millennio, La storia millenaria di Gatteo e del suo territorio nel primo centenario della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena, 1997

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA, Oratorio di San Rocco in Gatteo, i restauri, Wafra litografia, Cesena, Luglio 2002

EDOARDO TURCI, Il Castello di Gatteo, già dei Malatesta e dei Guidi di Bagno, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena, 2004

TORRE AQUILA E IL "CICLO DEI MESI"

A cura di Beatrice Rosa

INTRODUZIONE: PORTA DELL'AQUILA E TORRE AQUILA

Nel Duecento fu costruita la cinta muraria che circondò Trento fino al 1830-1850, quando si prese la decisione di demolire le mura; l’accesso alla città era al tempo garantito da quattro porte, tra cui porta dell’Aquila.

La porta, in prossimità del Castello del Buonconsiglio, era in origine sormontata da una semplice torre di difesa che venne modificata nel Trecento da Giorgio di Liechtenstein; il vescovo si impossessò di questa parte di mura e della porta per trasformare l’edificio duecentesco in uno spazio privato. Questo evento creò un forte malumore nei cittadini, i quali rivendicavano il possesso comune della torre e delle mura. Solo nel 1407 la torre venne restituita al controllo dei cittadini, grazie all'emanazione di un atto ad hoc durante la sommossa popolare con l’intervento del duca d’Austria e conte del Tirolo Federico IV, che mise fine al potere del vescovo[i].

Tra Trecento e Quattrocento, Giorgio di Liechtenstein[ii] con i suoi interventi di ristrutturazione, sopraelevazione e con la commissione della decorazione pittorica[iii], trasformò la torre di difesa in un luogo privato e isolato; come disse Enrico Castelnuovo, in un “domestico giardino del paradiso” [iv]. Tramite un lungo cammino coperto voluto dal vescovo stesso, si accede tuttora dal Castello del Buonconsiglio al secondo piano della torre, dove si trova il locale più interessante dell’edificio: una saletta alta cinque metri e mezzo, larga sei e lunga otto. Varcata la porta di questa sala, non si può che rimanere stupiti dalle pareti che recano “il ciclo dei Mesi”, uno dei più importanti e significativi cicli d’affreschi profani del gotico internazionale[v].

IL CICLO DEI MESI DI TORRE AQUILA

La decorazione pittorica della sala ha per soggetto, come detto, “il ciclo dei Mesi”: la raffigurazione dei mesi dell’anno, tramite l’illustrazione di temi aristocratici e popolari. Si tratta di undici scene - marzo è infatti andato perduto con la distruzione della scala – scandite da alte colonne tortili che presentano i lavori e i passatempi di ogni mese[vi]; sono tutte ambientate all'aperto con personaggi della vita signorile e contadini occupati nelle loro attività agricole.

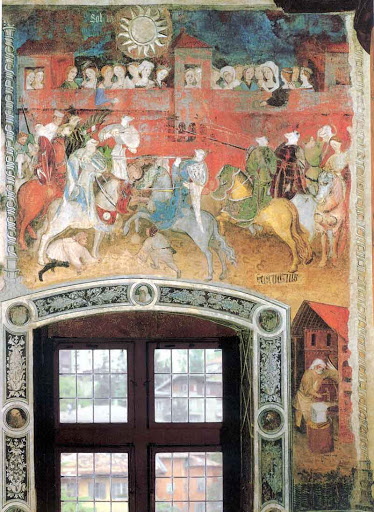

La narrazione comincia sulla parete est con i mesi di gennaio e febbraio (fig. 1 e fig. 2). La scena di gennaio si svolge in un paesaggio nevoso, con due gruppi signorili che stanno combattendo a palle di neve in primo piano, mentre in secondo piano ci sono due cacciatori con i cani che avanzano nella neve, uno dei quali già con la cacciagione sulla spalla destra. Lo sfondo dell’episodio è dominato da un castello, e un visitatore sta bussando alla porta; l’edificio, un complesso di costruzioni di diversi stili e periodi, è stato riconosciuto da Nicolò Rasmo con il castello di Stenico, rinnovato proprio ai tempi di Giorgio di Liechtenstein. In alto a destra dell’affresco si può inoltre apprezzare la raffigurazione di un bosco con due volpi caratterizzate molto attentamente[vii]. Sopra la finestra c’è invece febbraio, con due squadre di quattro cavalieri che si sfidano in un torneo ai piedi delle mura - riconoscibili come quelle che collegano il Castello del Buonconsiglio proprio a torre Aquila. Il tema del torneo è legato al mese di febbraio probabilmente per il rapporto con le giostre che si tenevano a carnevale. Oltre ai cavalieri, il mese è connotato dalla presenza di giovani che assistono al torneo dalle mura, ma di nuovo anche di un’attività della “plebe”, con il fabbro nella sua bottega in basso a destra nell'affresco[viii].

Il mese di marzo occupava in origine l’angolo sud-est della stanza, ma a causa di un incendio che ha distrutto la scala a chiocciola in legno, è andato perduto. Il ciclo prosegue quindi sulla parete meridionale con i mesi di aprile, maggio e giugno. Aprile (fig. 3) è una delle scene più complesse del ciclo: il tutto si svolge in un terreno in parte coltivato o arato, a tratti invece boscoso e roccioso. In primo piano a sinistra si vedono due contadini impegnati nell’aratura di un campo, mentre sulla destra stanno passeggiando due dame, abbigliate alla moda del tempo. La cresta rocciosa sulla sinistra della scena è occupata da un bosco dove si vede un cane che insegue una lepre su un terreno costellato di funghi bianchi. Più in alto due donne annaffiano un giardinetto sotto gli occhi di un altro contadino che conduce un carro trainato da buoi; probabilmente il personaggio proviene dal mulino che occupa la parte in alto a sinistra dell’affresco. Sulla destra un uomo abbigliato di giallo sta seminando mentre un altro a cavallo sta lavorando il campo con un erpice[i]. A connotare il mese di maggio (fig. 4), c’è un prato cosparso di fiori su cui giovani aristocratici e dame stanno passando il loro tempo con le più svariate attività; molto probabilmente questi personaggi hanno raggiunto il campo dalla cittadina cinta da mura con la chiesa gotica presente nella parte in alto a sinistra dell’opera. Fuori dalle mura quattro persone stanno attorno a un tavolo rotondo mentre discutono e si cibano di ciò che hanno sulla tovaglia. Questo mese primaverile presenta solo personaggi aristocratici e nessuno della plebe, è importante però sottolineare che questa è una delle scene più ridipinte di tutta Torre Aquila[i].

L’estate comincia nella scena successiva con giovani coppie aristocratiche che danzano su un prato rigoglioso a ritmo di musica dei cinque musicanti che stanno suonando in basso a sinistra. Tornano a giugno (fig. 5) anche le attività del popolo: in alto a destra le mucche accovacciate sono al pascolo, una donna sta mungendo mentre altre trasportano il latte e lavorano il burro nelle malghe in legno. A sinistra di nuovo due nobili che escono dalle mura, la donna con una coroncina di fiori in testa, l’uomo abbigliato di rosso che osserva il suo cane correre libero sul ponte. Come la scena di aprile, anche qui ci sono vari interventi cinquecenteschi tra cui uno dei musici che ha le armi del Clesio sul suo abito[i]. La parete occidentale ospita luglio e agosto (fig. 6 e fig. 7). Le attività umili dominano la prima delle due scene, con in alto il taglio del fieno e sulla destra quattro contadini raccolgono l’erba tagliata con forconi e rastrelli. L’unica attività aristocratica della scena è legata ai falchi: si vede uscire dal bosco vicino alla città un falconiere con i trespoli su cui sono assicurati tre falchi, mentre un altro ammaestratore ha già percorso il ponte e prosegue con il telaio in mano su cui sono appoggiati sei falchi. Sopra questo personaggio un’altra scena molto curiosa, con tre uomini in barca in uno stagno intenti nella pesca. I falchi tornano poi nell’unico dettaglio di vita cortese della scena, dove si vede un gentiluomo inginocchiato che offre un falco ad una dama abbigliata alla moda con la consueta coroncina di fiori in testa[i]. Anche agosto è caratterizzato da attività agricole, con quattro contadini in un campo di grano che tagliano le spighe, legano i fasci e li ammucchiano poi in catasta. Un contadino con il suo carro di buoi si dirige verso il villaggio di capanne in cui spicca la casa in muratura del prete che sta leggendo alla finestra. Nella parte bassa dell’opera torna poi l’attività aristocratica con due dame e un gentiluomo, ognuno con un falco che discutono fuori dalla porta di un castello[i]

L’edificio di colore rosso prosegue poi nel mese di settembre (fig. 8), dove le scene di vita signorile occupano maggiore spazio. Gentiluomini a cavallo al centro della composizione stanno cacciando con il falco, mentre due dame e un signore, appena usciti dal castello, passeggiano a cavallo nei boschi popolati da animali nella parte bassa dell’opera. In alto ritroviamo le figure di contadini, una abbigliata di bianco sta raccogliendo le rape mentre altri tre sanno arando il campo con buoi e cavalli[i].

L’autunno prosegue con ottobre (fig. 9), una scena incentrata sulla vendemmia, la spremitura dell’uva e la preparazione del mosto. Nel vigneto stanno lavorando diversi personaggi mentre due contadini sulla sinistra utilizzano il torchio necessario per la spremitura dell’uva. Nella parte bassa a destra dell’affresco due nobili assaggiano il mosto[ii].

Comincia così l’inverno, a novembre le attività si concentrano maggiormente in città e non più nei campi, vediamo infatti i pastori che fanno entrare il gregge dalle mura. Alcuni cacciatori sono in montagna, impegnati nella caccia all’orso, mentre altri quattro, al centro della composizione, si stanno scaldando le mani davanti a un focolare. Anche in questa scena non manca l’elemento signorile, si vedono infatti due elegantissime figure a cavallo risalire la montagna, entrambi con una lancia in mano[i]. La scena di dicembre è dominata dalla città dotata di mura: all’interno si vedono un contadino con i suoi due asini carichi, due uomini che stanno entrando con i carri trainati da coppie di buoi, portando la legna appena tagliata dai taglialegna che ancora lavorano sulla montagna già un po’ innevata[ii].

L’unico elemento costante nelle scene è la presenza del sole, sempre in alto e al centro dell’opera; esso è ogni volta posizionato in una diversa casella zodiacale in base al mese trattato[i].

IL MAESTRO DEI MESI DI TORRE AQUILA

Dopo aver analizzato le scene del ciclo, viene spontaneo chiedersi chi abbia realizzato queste meravigliose opere a Torre Aquila a Trento. Ciò che è certo è che gli affreschi sono stati realizzati prima del 1407; sono tuttora attribuiti al Maestro Venceslao, un pittore del vescovo di Trento arrivato in città nel 1397, nonostante lo stile di questo ciclo sembri molto più avanzato rispetto agli affreschi autografi dell’artista nella cappella del cimitero di Riffiano a Merano[i]. Che sia o meno il Maestro Venceslao, il Maestro dei Mesi è molto probabile fosse di origine boema; confrontando infatti i paesaggi trentini, caratterizzati da monti rocciosi e colori irreali, con la miniatura boema dell’ultimo decennio del Trecento non si possono che notare innumerevoli affinità.

Gli affreschi non hanno solo elementi boemi, bensì anche lombardi, lo si vede per esempio nel fabbro del mese di febbraio, nel campo di rape nel mese di settembre o nel torchio di ottobre… la costante attenzione naturalistica per gli elementi vegetali nelle scene sembra provenire indiscutibilmente dalla lezione dei Tacuina (ndr i Tacuina sanitatis erano manuali di scienza medica scritti e miniati, la loro divulgazione avviene in area lombarda tra XIV e XV sec.)[ii]. Allo stesso tempo il pittore dei Mesi non è sicuramente un lombardo o un italiano, lo si vede dal modo arcaico di rappresentare lo spazio e la scala dei personaggi[iii].

La sala dei Mesi subì un restauro per volontà di Bernardo Clesio negli anni Trenta del Cinquecento; il cardinale incaricò Marcello Fogolino di modificare parzialmente la sala, intervenendo nei volti e nelle vesti dei personaggi, nei paesaggi e introducendo il tendaggio a balze bianche e rosse sotto la cornice, che in origine era diversamente decorata. L’intervento del Clesio non fu avventato o fuori luogo: il Maestro dei Mesi aveva infatti optato per la decorazione in maggior parte a fresco, ma con alcuni ritocchi a tempera, questo aveva comportato che già nel XVI sec. alcune parti di pittura erano cadute ed era quindi necessario risanarle[iv].

IL CICLO DEI MESI E IL GOTICO INTERNAZIONALE

Sia l’idea della camera dipinta, che dell’iconografia legata alla vita cavalleresca, al mondo dei contadini e dei pastori, non erano inusuali nell’Europa del XIV sec., anzi erano tendenze rilevabili soprattutto in Francia e in Germania. Il ciclo dei Mesi di Torre Aquila è un’importantissima testimonianza della vita economica e sociale tra la fine del Trecento e del secolo successivo con la descrizione delle attività umane, sia dei nobili che dei popolani. Con la descrizione così sensibile dei mestieri e della natura, quest’opera si inseriva perfettamente nel fenomeno del gotico internazionale, uno stile pittorico che ebbe fortuna nelle grandi corti europee (Parigi, Praga, Digione, Bourges, Milano…), grazie allo scambio di idee e alla diffusione dei manufatti, soprattutto quelli facilmente trasportabili[v].

[i] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 12.

[ii] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 12.

[iii] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 12

[iv] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 14.

[v] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 20-21.

BIBLIOGRAFIA

- Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, Trento 1990

- Castelnuovo, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, a cura di E. Chini, Trento 1987

CREDITI FOTOGRAFICI

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/ciclo-mesi-trento-torre-aquila-buonconsiglio-capolavoro-gotico-internazionale

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/ciclo-mesi-trento-torre-aquila-buonconsiglio-capolavoro-gotico-internazionale

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/ciclo-mesi-trento-torre-aquila-buonconsiglio-capolavoro-gotico-internazionale

- http://senzadedica.blogspot.com/2013/04/il-ciclo-dei-mesi-aprile.html

- https://tramineraromatico.wordpress.com/2016/10/12/una-meraviglia-medioevale-il-ciclo-dei-mesi-di-venceslao-nella-torre-dellaquila-castello-del-buonconsiglioa-trento/

- https://tramineraromatico.wordpress.com/2016/10/12/una-meraviglia-medioevale-il-ciclo-dei-mesi-di-venceslao-nella-torre-dellaquila-castello-del-buonconsiglioa-trento/

- http://senzadedica.blogspot.com/2013/07/il-ciclo-dei-mesi-luglio.html

- https://www.pinterest.it/pin/502432902164865107/

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/ciclo-mesi-trento-torre-aquila-buonconsiglio-capolavoro-gotico-internazionale

- http://senzadedica.blogspot.com/2013/10/il-ciclo-dei-mesi-ottobre.html

- https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/ciclo-mesi-trento-torre-aquila-buonconsiglio-capolavoro-gotico-internazionale

- https://www.pinterest.it/pin/360358407662234172/

[i] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 10.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 215.

[ii] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 233.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 181.

[ii] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 195.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 163.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 145.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 125.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 104.

[i] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 85.

[i] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p. 9

[ii] Per capire meglio chi fosse Giorgio di Liechtenstein e il suo ruolo nella Trento tra Trecento e Quattrocento rimando al mio articolo del mese di Agosto riguardo il Castello del Buonconsiglio (https://www.progettostoriadellarte.it/2020/08/07/il-castello-del-buonconsiglio-a-trento/)

[iii] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p.9

[iv] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p. 10.

[v] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, p.9

[vi] E. Chini, Il ciclo dei mesi di Torre Aquila a Trento, pp. 10-11.

[vii] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p.57.

[viii] E. Castelnuovo, I Mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, p.71.

LA “PIETÀ RONDANINI”, UNA GENESI DEL DOLORE

A cura di Silvia Piffaretti

Michelangelo, un genio immortale

Nell'elegante sede dell’antico ospedale spagnolo del Castello Sforzesco di Milano, eretto sotto il dominio visconteo e nei secoli a venire dominato da francesi e spagnoli, si trova il Museo della “Pietà Rondanini” di Michelangelo che, odiato ed amato dai suoi contemporanei, ebbe il merito di vedere riconosciuta la propria fama quand'era ancora in vita. Tra coloro che tesserono le sue lodi ci fu il conterraneo Giorgio Vasari che, nella sua opera “Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori”, celebrò Michelangelo come genio indiscusso, tant'è che nella seconda edizione del suo scritto del 1568, nonostante si iniziasse a prediligere l’eleganza e la licenza di Raffaello a seguito dello scandalo dei nudi della Cappella Sistina, continuò ad innalzarlo come artista supremo.

Michelangelo, nato nel 1475 a Caprese in Toscana, fu avviato dal padre agli studi umanistici ma fu subito evidente la sua predilezione per gli studi artistici che lo condusse alla bottega di Domenico Ghirlandaio e successivamente alla scuola del Giardino di San Marco di Lorenzo il Magnifico.

Nella sua vita ricevette importanti commissioni da papi e principi per cui realizzò capolavori pittorici, architettonici e scultorei; di fatto Vasari dichiarò che Dio avendo visto in terra tanta vanità e presunzione e studi senza frutto mandò in terra uno spirito che fosse abile in ogni arte. Ne “Le vite” infatti Michelangelo fu l’unico ad avere nel suo frontespizio, dove per ogni artista erano rappresentate le allegorie delle arti padroneggiate, le tre arti di pittura, scultura ed architettura. A detta del Vasari egli condusse “le cose sue così col pennello come con lo scarpello” e donò “tanta arte, grazia et una certa vivacità alle cose sue” da vincere “gli antichi avendo saputo cavare della dificultà tanto facilmente le cose, che non paion fatte con fatica”.

La “Pietà Rondanini”, una genesi del dolore

L’iconografia della Pietà, pur non trovando fondamento evangelico, rappresenta nelle storie della Passione il momento che segue la deposizione dalla Croce, quando Maria insieme alle pie donne ed ai discepoli piange il Figlio prima di deporlo nella tomba. Il gruppo, caro alla mistica tedesca del XIV secolo e giunto successivamente in Italia, a partire dal Trecento si ridusse alle sole figure della Vergine e del figlio. Anche Michelangelo ne diede una personale interpretazione e, ritiratosi nella sua solitudine per creare indisturbato da compagnie e fastidi, iniziò la sua riflessione attorno a tale tema. Fu così che per prima realizzò la “Pietà di San Pietro” in Vaticano (1498-99) rappresentante un Cristo adagiato sulle ginocchia di una giovane Vergine, e successivamente la “Pietà Bandini” (1547-55) dove la madre ed il figlio erano accompagnati da Nicodemo e Maddalena.

L’ultima, dalla lunga e tormentata genesi, fu la “Pietà Rondanini”, realizzata da Michelangelo unicamente per se stesso in differenti fasi della sua vita. La prima fase è collocabile tra il 1552 e il 1555, la seconda dopo il 1555 quando ne riprese il lavoro, dopo la distruzione della “Pietà Bandini”, iniziando a scalpellare un pezzo di marmo su cui aveva “già abbozzato un’altra Pietà, varia da quella, molto minore”; ed infine l’ultima risale alla fine della sua vita come testimoniano le due lettere dell’allievo Daniele da Volterra, scritte dopo la morte di Michelangelo, indirizzate a Vasari e al nipote dell’artista Leonardo. Qui si racconta di come l’artista continuò a scalpellare l’opera fino a poco prima della morte, infatti nella lettera a Vasari del 17 marzo 1564 si legge: “Egli lavorò tutto il sabato, che fu inanti a lunedì che ci si amalò; e la domenica, non ricordandosi che fussi domenica, voleva ire a lavorar”. Il gruppo scultoreo, che adotta uno schema compositivo diverso dalle precedenti pietà, rappresenta probabilmente la deposizione nel sepolcro di cui protagonisti sono le due sole figure di Cristo e della Vergine. Quest’ultima si trova in posizione elevata rispetto al corpo del figlio che, privo di vita, pare lasciarsi scivolare verso la madre stretta nel suo dolore.

Di tale dolore ne lascia un’interpretazione la poetessa milanese Alda Merini, la quale rimase colpita dalla vita straziata dal male fisico e morale dell’artista, da cui nacquero però cose grandiose. La poetessa individuò nella scultura due tempi del dolore, il dolore fisico del Cristo caduto dalla croce, morto ed ormai senza dolore, ed il dolore morale di Maria. Nella vita infatti è possibile distinguere tra dolore fisico e del sentimento, talvolta più incisivo del primo, e la Madonna costituisce l’emblema della totalità del dolore poiché il suo legame col figlio è tale da farle provare il medesimo dolore carnale, oltre che sentimentale. Cristo, per la Merini, avrà sentito il dolore come uomo ma come Dio avrà provato “una grossa svalutazione di quello che era la sua grandezza” sentendosi “ferito a morte, perché è difficile […] per un essere che in sé aveva l’idea del divino fare una morte così ignominiosa”. In questo modo alla pietà, oltre al dolore straziante, si aggiunge il sentimento della vergogna di un Cristo spogliato e depauperato di tutto.

La Merini poi sottolinea come in ogni espressione artistica vi fosse qualcosa di divino, così come nel lavoro manuale, poiché l’operosità dell’uomo costituisce un segno della decadenza di quest’ultimo ma, al tempo stesso, della condanna e della presenza divina. Inoltre alla domanda che cosa fosse la materia, la poetessa dichiara che è quella di questi corpi marmorei che portano in se stessi il mistero della vita, infatti utilizzando la materia stessa è possibile farla urlare ed è così che qui compare un urlo segreto che non si sente. Ma, come Alda Merini conclude, a volte “non è la voce che è sintomo di dolore ma spesso anche il silenzio”, in questa pietà vi è un silenzio mostruoso che si configura come morte della parola, infatti a morire è Cristo che è il Verbo fattosi carne e venuto ad abitare in mezzo a noi.

L’opera si carica così di un forte carattere emozionale, nonostante l’incompiutezza dettata dalla morte che prese l’artista il 18 febbraio 1564 nella sua casa di Roma. Si dice che morì accompagnato dalla lettura del passo della Passione di Cristo, dopo aver redatto testamento affidando “l’anima sua nelle mani de Iddio; il corpo alla terra, e la roba a’ parenti più prossimi”. Il corpo fu poi trafugato a Firenze dove, una volta svoltesi le esequie, fu seppellito nella Basilica di Santa Croce. Inutile dire che gli elogi postumi per il suo genio furono molteplici, ma tra i tanti emerse quello dello stesso Vasari che ebbe da lodare Dio d’infinite felicità poiché ebbe la grazia di esser nato al tempo di Michelangelo e di averlo avuto come amico, così egli poté dire di lui cose amorevoli e vere che altri non ebbero la fortuna di scrivere.

Bibliografia

Michelangelo, Art dossier, Giulio C. Argan, Bruno Contardi, Giunti, 1999.

Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Giorgio Vasari, edizione 1568.

Vuoto d’amore, Alda Merini, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1991.

Sitografia

treccani.it

lombardiabeniculturali.it

milanocastello.it

casabuonarroti.it

youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

Immagini:

Fig. 1) https://www.lorenzotaccioli.it/castello-sforzesco-di-milano-cosa-vedere/

Fig. 2) https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti

Fig. 3) https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/past/michelangelo-sebastiano-the-credit-suisse-exhibition/michelangelo-sebastiano-in-focus

Fig. 4) https://cultura.biografieonline.it/la-pieta-di-michelangelo/

Fig. 5) https://it.wikipedia.org/wiki/Pietà_Bandini

Fig. 6) https://one.listonegiordano.com/architettura/museo-pieta-rondanini/

Fig. 7) https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/Pietà-Rondanini.jpg

Fig. 8) https://www.artwave.it/wp/wp-content/uploads/2017/12/30199-rondanini.jpg

Fig. 9.1) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/060_041.jpg

Fig. 9.2) https://cbccoop.it/app/uploads/2017/04/062_047.jpg

Fig. 10) www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=hwfGBRB-eLo&feature=emb_title

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA A GALATINA

A cura di Giovanni d'Introno

CENNI STORICI

La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina, piccolo comune in provincia di Lecce, può essere considerata la “Cappella Sistina del Salento” per i suoi affreschi del XV secolo.

La realizzazione dell'edificio sacro risale alla fine del XIV secolo grazie alla volontà di Raimondello Orsini del Balzo, figlio cadetto di Niccolò Orsini, duca di Nola, che acquisì il titolo di principe di Taranto [0], sua città natia, combattendo al fianco dei Cavalieri Teutonici in Prussia; nel 1385 sposò Maria d'Enghein, contessa di Lecce, ed ebbe un figlio, Giovanni Antonio Orsini del Balzo.

La chiesa fu consacrata a Santa Caterina d’Alessandria, santa orientale salvata dal supplizio della ruota, per via dell'estrema devozione ad essa di Raimondello, il quale si recò nel monastero dedicato alla santa sul monte Sinai al termine delle sue spedizioni in Terra Santa, e, secondo la leggenda, strappò con un morso un dito della mano della santa e lo portò con sé nel Salento; tale reliquia ancora oggi è custodita nella chiesa e venerata dai fedeli.

Grazie ad una serie di documenti è possibile ricostruire le vicende che segnarono la nascita e l'evoluzione di questo grandioso edificio: come terminus ante quem possediamo la bolla del 25 marzo 1385, inviata da papa Urbano VI, con la quale il pontefice dimostrava il suo assenso alla continuazione dei lavori della nuova chiesa di rito latino in un territorio legato al culto greco-bizantino, affinché in esso confluisse la fede cattolica e si rispondesse alle esigenze di coloro che riconoscevano l'autorità papale. Inoltre, con un'altra bolla, il pontefice suggeriva che fossero i francescani conventuali a guidare le anime dei fedeli, perciò ne seguì l'edificazione di un monastero, necessario ad ospitare i cenobiti, e di un ospedale adibito alle cure dei malati indigenti. I riformatori della regola di San Francesco furono però soppiantati dai francescani osservanti della Vicaria di Bosnia su richiesta di papa Bonifacio IX con la bolla del 30 agosto 1391, anno in cui potevano dirsi completati i lavori di costruzione dei vari fabbricati. Fu lo stesso Bonifacio IX qualche anno dopo a porre alla dipendenza della Sede Apostolica il complesso di Santa Caterina il 26 aprile del 1403, lasciando il diritto di patronato ai mecenati del monumentale edificio. Infine, nel 1494, i monaci olivetani di Pienza ricevettero la gestione dell'edificio.

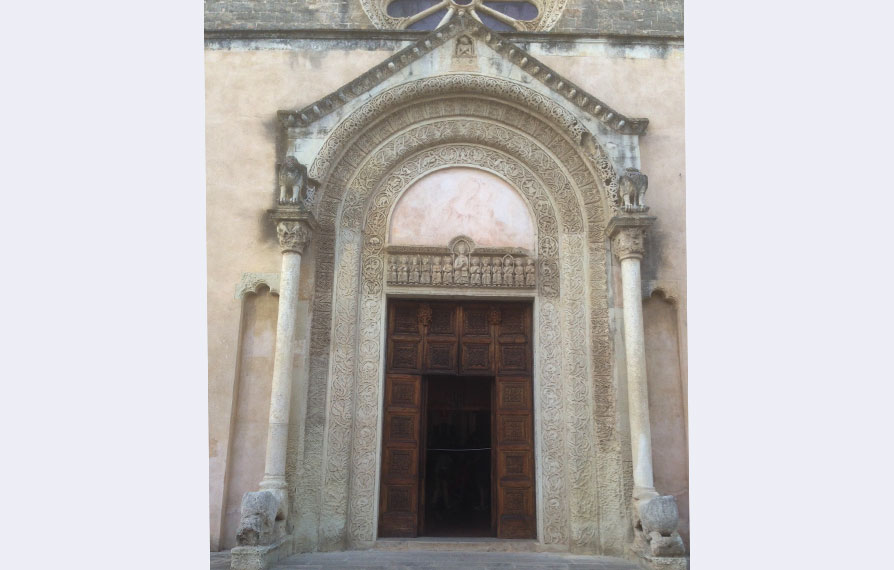

ESTERNO

La facciata (fig.1) presenta un disegno tricuspidato ed è dotata di tre portali: quello maggiore si trova in corrispondenza della navata centrale, i portali laterali invece collimano con gli ambulatori che separano le navate minori da quella centrale. L'archivolto e gli stipiti dei portali sono in pietra leccese e sono decorati con elementi zoomorfi e vegetali: ciascun portale laterale è sormontato da un oculo, mentre il portale centrale è fornito di protiro (fig.2) composto da due leoni stilofori su cui si ergono due colonnine corredate di pulvino, su cui poggiano due grifi, e al vertice del protiro è scolpita l'immagine di Cristo in pietà (fig.3); sull'architrave è impressa l'immagine di Cristo in trono con i suoi dodici apostoli (fig.4). Sull'epistilio del portale di destra è incisa un'iscrizione di greco purtroppo indecifrabile, mentre su quello di sinistra è riportata la data che segnò la fine dei lavori, 1391.

Al di sopra della cornice marcapiano vi è il grande rosone, anch'esso con ornati in pietra leccese, con dodici raggi, nel cui disco centrale in vetro colorato compaiono gli stemmi degli Angiò e degli Enghien-Brienne, la casata della moglie di Raimondello. Al vertice della cuspide centrale svetta la croce, mentre ai lati sono collocati due acroteri raffiguranti San Paolo e San Francesco.

I contorni delle cuspidi sono rifiniti con una serie di archetti pensili trilobati.

INTERNO

Di pianta basilicale, l'edificio sacro è diviso in tre navate, tutte e tre terminanti con un’abside ed intervallate da due ambulatori con arcate a sesto acuto (fig.5), al di sopra delle quali corre il claristorio: la navata centrale (fig.6) è composta da tre campate, ciascuna sovrastata da volte a crociera costolonate: i costoloni partono da pilastri polistili addossati alle pareti dei corridoi che separano le tre navate; su sette semicolonne, soltanto tre sono dotate di capitelli, ciascuno finemente decorato con motivi zoomorfi, come uccelli e leoni, distribuiti tra elementi fitomorfi, come viticci e foglie ricurve, ma compaiono anche volti umani. Il presbiterio è sopraelevato rispetto al piano di calpestio della chiesa e presenta quattro pilastri, di cui due sorreggono l'arco trionfale e due invece sono la base di un arco a sesto acuto che separa la zona presbiteriale dal coro. Quest'ultimo fu aggiunto alla struttura dal figlio di Raimondello nel 1460. È un'area ottagonale, nei cui angoli sono stati inseriti pilastri a fascio, sia all'interno sia all'esterno, composti da tre semicolonne che inquadrano cinque finestroni strombati da cui penetra la luce. Anche in questo caso la volta è a crociera con costoloni che scaricano il loro peso sui pilastri prima citati.

All'interno di questo spazio, oltre al monumento sepolcrale di Raimondello (fig.7), vi è il maestoso cenotafio di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo (fig.8), di gusto prettamente gotico, composto dalle seguenti parti: quella inferiore è formata da quattro leoni stilofori su ciascuno dei quali si innesta una colonna ottagonale il cui capitello presenta elementi vegetali; sulle quattro colonne è adagiata la scultura raffigurante il committente in abiti francescani, con due angeli che reggono a destra e sinistra le cortine della camera funeraria, sulla quale è collocato un baldacchino. Sono abbastanza chiari i richiami ai grandi monumenti sepolcrali antecedenti a questo, come quello realizzato da Arnolfo di Cambio per il cardinale Guglielmo De Braye a Orvieto nel XIII secolo o quelli realizzati da Tino da Camaino per Riccardo Petroni a Siena e per Caterina d'Austria a Napoli nel XIV secolo.

GLI AFFRESCHI

Maria d'Enghien, dopo la morte del marito Raimondello Orsini Del Balzo, avvenuta nel 1406, andò in sposa al sovrano Ladislao I di Napoli, della casata d'Angiò-Durazzo. Fu proprio in qualità di regina che commissionò la realizzazione dei magnifici cicli pittorici che ricoprono quasi tutte le pareti e le volte dell'edificio ecclesiastico, opere di cui si dirà diffusamente nel prossimo articolo.

Note:

(0) Il titolo completo era principe di Taranto, duca di Bari e Benevento, conte di Soleto e Lecce, gonfaloniere della chiesa dal 1381 sotto papa Urbano VI.

Bibliografia

Montinari e A, Antonaci, “Storia di Galatina”, Editrice Salentina, Galatina, 1972

Teodoro Presta, “La Basilica Orsiniana Santa Caterina in Galatina”, Stringa Editore, Avegno, 1984

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/orsini-del-balzo-raimondo_(Dizionario-Biografico)/

https://www.basilicaorsiniana.it/la-storia/

i diritti delle immagini pubblicate sono riservati agli autori.

Contatti:

email: [email protected]

telefono: 0836 568494

IL PARCO DELLE MURA A GENOVA

A cura di Irene Scovero

I FORTI DELLA CINTA SEICENTESCA

La bellezza di Genova consiste anche nell’estrema varietà del paesaggio all’interno del suo territorio: racchiusa tra il mare e i monti, infatti, presenta un complesso di fortificazioni sull’arco collinare che è un patrimonio storico architettonico, soggetto da anni al rilancio e alla valorizzazione. Il Parco delle Mura, con i suoi 19 km di cinta muraria, è il più lungo d’Europa e deve il suo nome alle Mura Nuove, erette nel Seicento a difesa della città e del porto. Oltre alle mura seicentesche il Parco comprende forti militari costruiti tra il Seicento e l’Ottocento e tutela specie rare di esemplari di flora e fauna paesaggistica. Nel corso del tempo i forti hanno avuto più funzioni: nei secoli furono caserma, prigione, ospedale e luogo dove avvenivano le esecuzioni, mentre nella storia più recente molti sono stati teatro di battaglie e di episodi della Resistenza. È sicuramente la conformazione orografica del territorio che ha permesso la realizzazione delle grandi mura che salivano dalla Lanterna e avevano il suo vertice nel Forte Sperone sul monte Peralto e ridiscendeva costeggiando la vallata del Bisagno per concludersi vicino all’attuale Foce. La cinta muraria che segue i crinali delle alture di Genova copre un dislivello di oltre 500 metri e oggi la via dei forti è diventata un’attrazione per escursionisti e appassionati di storia.

Le Nuove Mura - 1626

La cinta seicentesca è l’ultima e la più ampia opera fortificata che abbraccia il centro città e le Vecchie Mura.[1] Il suo tracciato si riferisce ad un serie di opere provvisorie iniziate nel 1625 per difendere la città dall’avanzata dell’esercito piemontese oltre Appennino. La cinta muraria del Cinquecento era diventata inadeguata per difendere la città, in quanto seguiva fedelmente il perimetro della città permettendo al nemico di minacciare seriamente il centro abitato. Per questo il 7 dicembre 1626 venne posta la prima pietra ufficiale di quest’opera architettonica, alla cui cerimonia partecipò tutta Genova. Nel 1633 il complesso murario fu concluso grazie alla soprintendenza ai lavori di Bartolomeo Bianco, Ansaldo de Mari e Giovanni Balliani e al coordinamento del Magistrato delle Nuove Mura, organo d’ufficio creato appositamente per questi lavori. Lungo le mura difensive, nel corso del Settecento-Ottocento, furono realizzate poi molte opere militari difensive, bastioni e forti integrati nella struttura muraria.

Tale sistema fortificato, di proprietà del demanio, si basa su un insieme di sedici forti principali e ottantacinque bastioni. I forti di Genova vennero abbandonati nel XIX secolo: parzialmente restaurati e recuperati a inizio Novecento, vennero utilizzati prevalentemente come punto di appoggio per le manovre militari durante la prima e seconda guerra mondiale.

Intorno al sistema di fortificazioni, negli ultimi anni, è sorto il Parco delle Mura, quasi 900 ettari di terreno che vede la presenza di esemplari rari della fauna e flora della macchia mediterranea. I forti sono raggiungibili in macchina o con la ferrovia Genova-Casella, linea ferrata inaugurata nel 1929 e lunga oltre 24 chilometri che corre nella Val Bisagno e raggiunge la Valle Scrivia. In alternativa, dal centro città si può raggiungere il Righi, altura alle spalle della circonvallazione a monte di Genova, per mezzo della funicolare che parte da piazza della Zecca. Realizzata alla fine dell’Ottocento, copre circa 280 metri di dislivello su un tragitto di poco meno di un chilometro e mezzo, per metà in galleria.

Fortificazioni di potenziamento alle mura del Seicento

Salendo dalle alture del Righi si incontrano in ordine il Forte Castellaccio, che ingloba Torre Specola e Forte Sperone che rappresenta il vertice nord delle antiche mura, e il limite cittadino. Scendendo da Forte Sperone si incontrano i Forti Begato, Tenaglia e Crocetta che chiudono anch’essi a monte l’anfiteatro naturale che fa da corona a Genova.

Forte Castellaccio e Torre Specula

Dopo aver superato il Righi e le Mura delle Chiappe si entra in un’area che le cronache descrivono già fortificata nel Medioevo per proteggere la città dai Guelfi. Nel 1530 il forte fu completamente ristrutturato per iniziativa di Andrea Doria e nel 1630, con il termine della costruzione delle Mura Nuova, il Castellaccio (fig.1) è completamente ristrutturato. Il Genio Sardo approntò una prima caserma nel 1818-1827 e costruì la Torre Specula all’interno delle mura del Forte Castellaccio. Per tutto l’Ottocento la Torre venne utilizzata come prigione per i detenuti più pericolosi. Attualmente il Forte è in uso dall’Istituto Idrografico della Marina Militare. Il complesso, nelle sue mura perimetrali, largo quasi quattrocento metri, si conclude a nord nel sottopasso della strada militare addossata all’ osteria Du Richetto presente dal 1890 (fig.2).

Forte Sperone e Forte Begato

La locazione del Forte Sperone (fig.3-4-5-6-7) coincide con la punta più settentrionale delle Nuove Mura, sulla vetta del Peralto. Si ha notizia di un bastione già all’inizio del XIV secolo: la costruzione della struttura attuale venne iniziata dalla Repubblica di Genova, e dopo l’assedio austriaco venne proseguita dai Francesi prima e dai Piemontesi poi intorno al 1830. Durante la seconda guerra mondiale venne utilizzato come carcere e reimpiegato dalla Guardia di Finanza tra il 1958-81. Dagli anni ’90, insieme al forte Begato, è stato riutilizzato grazie a una serie di manifestazioni teatrali e spettacoli estivi, anche se attualmente è inaccessibile. Forte Begato (fig.8-9), ultimato nel 1830 dal Genio Sardo, più a ponente, si trova a un’altitudine lievemente inferiore e sovrasta il quartiere di Rivarolo. Dallo Sperone si possono raggiungere, a nord, i forti isolati Puin, Fratello Minore e Diamante, da cui si gode una vista mozzafiato.

Forte Tenaglia e Crocetta

La costruzione del Forte Tenaglia (fig.10), sempre all’interno del Parco delle Mura, è localizzata su un promontorio naturale a 217 mt s.l.m che fronteggia la Val Polcevera e deve il suo nome alla particolare forma architettonica che ricorda una tenaglia. La costruzione, che comprendeva due torri e un recinto di mura rettangolari, fu completamente spianata in occasione della costruzione delle Mura Nuove. Durante la seconda guerra mondiale fu utilizzata come batteria antiaerea e nell’aprile del 1945 fu l’ultima piazzaforte a essere abbandonata dai Tedeschi. Oggi vi ha sede la cooperativa La Piuma che in particolari occasioni la apre al pubblico. Dal forte Tenaglia si scende verso il Crocetta (fig.11-12), edificato dal Genio Sardo fra il 1818-1830, previa demolizione di un preesistente convento degli Agostiniani. Localizzato a 160 metri sul livello del mare, sullo stesso crinale del forte Tenaglia, l’edificio oggi è in uno stato di completo abbandono.

Oltre alle fortificazioni presenti sulle mura seicentesche, bisogna tener conto di tutti gli altri complessi architettonici entro e fuori il Parco delle Mura che aiutano a comprendere la storia della città, e che oggi sono scenario di suggestive visite ed escursioni che valorizzano il paesaggio e le architetture fortificate della città.

Note

[1] Già in epoca romana Genova possedeva una cinta muraria realizzata a scopo difensivo. Questa fu ampliata nei secoli successivi e famosa rimane la terza cinta chiamata mura del Barbarossa 1155-59, costruita velocemente per paura di un assedio da parte dell’esercito imperiale. In ogni caso l’accrescimento di mura difensive si ebbe ogni cento-duecento anni fino alla costruzione della settima cinta definita delle Mura Nuove risalente al Seicento.

Bibliografia

Jacopo Baccani, Genova dei forti, Genova, 2015

Paolo Stringa, Forti di Genova, da Forte Puin a Forte Diamante, Genova,1976

Paolo Stringa, Forti di Genova, da forte Quezzi a Forte San Giuliano, Genova,1976

Paolo Stringa, Forti di Genova, dalla torre della Spucola a forte Belvedere, Genova,1976

Sitografia

www.museidigenova.it

www.visitgenoa.it

www.guidadigenova.it

http://studinapoleonici.altervista.org/genova-e-le-sue-difese/

http://www.liguriaforyou.com/fortificazioni-la-grande-muraglia-genova/

www.lapiumaonlus.org

PALAZZO BARBERINI A ROMA

A cura di Maria Anna Chiatti

Palazzo Barberini: il casato, il progetto e la fabbrica

La storia dell’intera famiglia Barberini sarebbe, come facilmente si intuisce, troppo lunga e perigliosa da affrontare in una trattazione come questa, quindi ci si limiterà a delineare soltanto le vicissitudini di alcuni personaggi, in particolare di Maffeo Barberini, ben più noto con il nome di papa Urbano VIII. Il prestigio che prima il cardinalato e poi la tiara valsero all’intero casato, sta alla base delle motivazioni che portarono alla costruzione di uno dei palazzi più belli di Roma, nel XVII secolo così come oggi.

Il casato e lo stemma

Maffeo Virginio Romolo Barberini (1568 – 1644, fig. 1), quinto dei sei figli di Antonio Barberini (M. 1571) e di Camilla Barbadori (M. 1609), nacque il 5 aprile 1568 a Firenze, dove sette anni prima si erano trasferiti i suoi avi, commercianti di tessuti, oriundi di Barberino di Val d’Elsa; da questo luogo proviene anche il cognome della famiglia, che ab origine era Tafani.

Alla prematura scomparsa del padre l’educazione dei figli fu affidata a Camilla sotto la tutela del cognato Francesco Barberini (1528 - 1600), il primo laureato, sacerdote e prelato della famiglia, allora protonotario apostolico presso la Curia romana.

Maffeo svolse studi umanistici presso il Collegio fiorentino dei gesuiti e nel 1584 si trasferì a Roma su invito dello zio per frequentare il Collegio romano e perfezionare gli studi; due anni più tardi si recò all’Università di Pisa, dove si laureò il 7 aprile 1588 in utroque iure [1]. Dopo il ritorno a Roma si occupò soprattutto dell’amministrazione dei beni e degli affari dello zio impegnato nel mercato di compravendita degli uffici vacabili: Francesco comprò per il nipote numerosi e costosi uffici, grazie ai quali questi poté fare carriera all’interno della Curia pontificia. Nel 1593 lo zio rinunciò al protonotariato in favore di Maffeo, che qualche anno più tardi riuscì anche ad ottenere la carica di chierico di Camera, un promettente trampolino di lancio per raggiungere il cardinalato.

Il 28 maggio 1600 morì lo zio Francesco, lasciandolo come unico erede fiduciario.

Grazie all’enorme ricchezza ereditata, a Maffeo furono conferiti da Clemente VIII (1536 - 1605) incarichi dispendiosi ma molto prestigiosi: la nunziatura straordinaria ricevuta nel 1601 lo portò alla corte di Parigi, dove instaurò ottimi rapporti con il mondo politico e culturale francese.

La carriera del nostro ebbe poi sviluppi assai rapidi: nel settembre del 1604 fu ordinato sacerdote e ad ottobre era già arcivescovo titolare di Nazareth (seppure questa fosse una nomina sui generis, perché l’arcivescovato di Nazareth era unito a quello di Barletta e ne condivideva le esigue entrate). A novembre fu ufficialmente nominato nunzio ordinario alla corte di Francia, dove rimase per tre anni; l’11 settembre 1606 papa Paolo V (1552 - 1621) promosse Maffeo al cardinalato, e il 14 ottobre a Fontainebleau il re di Francia Enrico IV (1553 - 1610) consegnò il berretto rosso al nuovo cardinale alla presenza della corte reale.

A seguito di questa nomina i tre tafani che avevano finora popolato lo stemma della famiglia vennero sostituiti con altrettante, più nobili, api (Figg. 2-3).

Il Cardinal Barberini non prese più residenza nella “Casa Grande” in via dei Giubbonari perché il palazzo risultava troppo piccolo per le sue esigenze: nel 1620 la famiglia contava quarantasei persone, e gli stretti vicoli di accesso non consentivano l’agevole passaggio delle carrozze. Durante i soggiorni romani, perciò, egli usava affittare prima il palazzo Salviati in piazza del Collegio romano, poi il palazzo Madruzzo in Borgo.

Quando il 19 luglio 1623, undici giorni dopo la morte di Gregorio XV (1554 - 1623), iniziò il conclave per la nomina del nuovo pontefice, l’orizzonte si delineava incerto perché dei cinquantacinque cardinali che parteciparono al conclave, almeno quindici erano ritenuti papabili: le tre fazioni in concorrenza, numericamente equivalenti, erano formate dai rapporti di clientela che le legavano alla casa Aldobrandini o Borghese o Ludovisi, piuttosto che da appartenenze politiche filofrancesi o filospagnole. Dopo diciassette giorni di inutili scrutini, mentre il caldo estivo si faceva insopportabile e dilagava fra i conclavisti una febbre infettiva (che dopo qualche tempo ne avrebbe uccisi quaranta), finalmente si raggiunse un compromesso fra le fazioni Borghese e Ludovisi: la mattina del 6 agosto si arrivò all’elezione del Cardinal Barberini con cinquanta voti su cinquantaquattro.

Maffeo assunse il nome di Urbano VIII.

Palazzo Barberini: dal progetto alla fabbrica

L’elezione al soglio pontificio di Maffeo determinò quindi per l’intera famiglia la necessità di avere una residenza romana adeguata al nome di Sua Santità per immagine e dimensioni.

Se in un primo momento si pensò di ampliare la “Casa Grande” in via dei Giubbonari attraverso l’acquisto di edifici attigui, ben presto fu palese la necessità di costruire una dimora che fosse nuova e più rappresentativa rispetto alla casa in cui vivevano Carlo Barberini (1562 - 1630, fratello di Maffeo) e la famiglia dal loro arrivo a Roma all’inizio del secolo.

Quasi tutte le proposte presentate si riferivano alla proprietà sulle pendici del Quirinale che Francesco Barberini (1597-1679, figlio di Carlo) aveva acquistato nel 1625 da Alessandro Sforza, tenendo conto dell’edificio già presente in quel sito: un lungo e stretto corpo di fabbrica a due piani, risultato di parecchi ampliamenti (l’ultimo dei quali molto recente) dell’originario casino di metà Cinquecento.

I primi progetti contemplavano tutti la tipica struttura fiorentino - romana del palazzo con corte centrale, come si può osservare in un codice dell’Archivio Barberini (Barb. Lat. 4360), o nel disegno di Carlo Maderno (1556 - 1629) conservato a Stoccolma, o ancora nella prefigurazione che compare nella pianta di Giovanni Maggi del 1625 [2]. In tutti questi esempi il casino Sforza veniva inglobato nella fabbrica come uno dei lati che circondano la corte centrale quadrata, e la scelta di mantenere la preesistenza prevalse poi anche nel progetto definitivo, avviato nel 1628: un progetto che si discostava sostanzialmente da tutte le proposte precedenti, “imponendosi come un caso di innovazione tipologica tra i più straordinari nella storia dell’architettura italiana” [3].

Il palazzo fu pensato come un volume compatto, ma sviluppato in avancorpi che ne racchiudessero sia la facciata est verso il giardino che, più profondamente, la facciata ovest verso la strada Felice (oggi via delle Quattro Fontane). Questo prospetto occidentale è una bellissima finta loggia a tre piani, e all’epoca della sua costruzione era in dialogo sia con i prospetti sul cortile e sul giardino di palazzo Farnese che con la quattrocentesca loggia delle Benedizioni a San Pietro, demolita nel 1610 [4].

Appropriato a un sito suburbano, l’impianto con avancorpi consentiva un riutilizzo semplice e meno costoso della preesistenza Sforza. Inoltre è possibile che Urbano VIII e Francesco volessero conferire alla dimora di famiglia un aspetto simile ai contemporanei palazzi francesi: anche il “Cardinal nepote” aveva infatti trascorso un periodo in Francia nel 1625, e aveva potuto ammirare edifici come lo château Blérancourt (1612-1618) e il palais du Luxembourg (dal 1615), opere recenti di Salomon de Brosse (1571 - 1626) che presentavano la corte d’onore aperta tra corpi sporgenti.

Con questa struttura Palazzo Barberini avrebbe saputo assolvere una duplice funzione di dimora di rappresentanza e villa di otium.

Quando si arrivò alla definizione della pianta, la famiglia si affidò al settantenne Maderno, l’architetto più famoso di Roma, al quale tuttavia furono date precise direttive. Il Maestro va quindi considerato autore delle linee essenziali del progetto, dell’assetto e degli ornati degli spazi conclusi finché egli era in vita, quindi l’ala nord (Fig. 4, le cui fattezze sono replicate nell’ala sud), la facciata est (Fig. 5, quella sul giardino) con il corpo centrale come arco di trionfo, e i primi due livelli della loggia a ovest (Fig. 6).

Consulente dei Barberini, sin dall’inizio dei lavori, fu Gian Lorenzo Bernini (1598 -1680); artista già affermato e pupillo di papa Maffeo, è possibile che sia stato lui a suggerire al collega Francesco Castelli (altresì noto come Borromini, 1599 - 1667) l’iconico tema dell’ovale trasverso sia per la sala verso il giardino che per la scala sud, ancora circolare in un disegno di Borromini [5].

Bernini, al quale fu affidata la direzione dei lavori dopo la morte di Maderno, completò la loggia della facciata ovest con un terzo livello, e si può individuare il suo stile anche nelle finestre a edicola ionica delle campate di collegamento tra loggia e ali, e in alcuni portali e camini delle sale interne; tuttavia in questa nuova fase della fabbrica si manifestò anche, per la prima volta in piena autonomia, il linguaggio decorativo profondamente originale di Francesco Borromini, del quale Bernini, prima di rompere con il collega alla fine del 1632, accettò i disegni per i portali minori del salone centrale e per le finestre quadrate del terzo livello della facciata occidentale (Fig. 7).

L’accesso al palazzo avveniva sia da piazza Grimana (l’odierna piazza Barberini), percorrendo un viale in salita che portava all’adito nord, oppure si poteva entrare da via Felice direttamente nella corte occidentale. Quest’ultimo è anche l’ingresso odierno, cui si accede mediante la cancellata progettata dall'architetto Francesco Azzurri (1827-1901) nel 1848, realizzata poi nel 1865, con i grandi telamoni scolpiti da Adamo Tadolini (1788–1868, Fig. 8).

Dal cortile si può godere della bellissima facciata, formata da sette campate che si ripetono su tre livelli di arcate sostenute da colonne che ripropongono i tre stili classici (dal basso dorico, ionico e corinzio, Fig. 9). Tramite le arcate del pianterreno si accede al grande portico, articolato in due file di sette e cinque campate coperte a volta (Fig. 10); qui, al centro, si apre una scala che porta ai giardini, sistemati ad un livello più alto del piano terra. Questo spazio coperto consentiva ai Barberini e ai loro ospiti di accomodarsi nel palazzo scendendo dalle carrozze al riparo dalle intemperie e servendosi dello scalone a pozzo quadrato a nord (il cosiddetto Scalone di Bernini, Fig. 11), o di quello elicoidale a sud, la scala del Borromini (che era riservata ad una circolazione più privata, meno di rappresentanza, Figg. 12 e 13). Le due scale monumentali costituiscono le porzioni mediane degli avancorpi accostati all’edificio centrale, secondo un principio estetico e funzionale; la forma del palazzo risulta quindi essere una “H”, in cui l’avancorpo a nord è costituito dal palazzetto Sforza.