MARIETTA ROBUSTI: LA “TINTORETTA”

A cura di Mattia Tridello

Marietta Robusti alla Madonna dell'orto

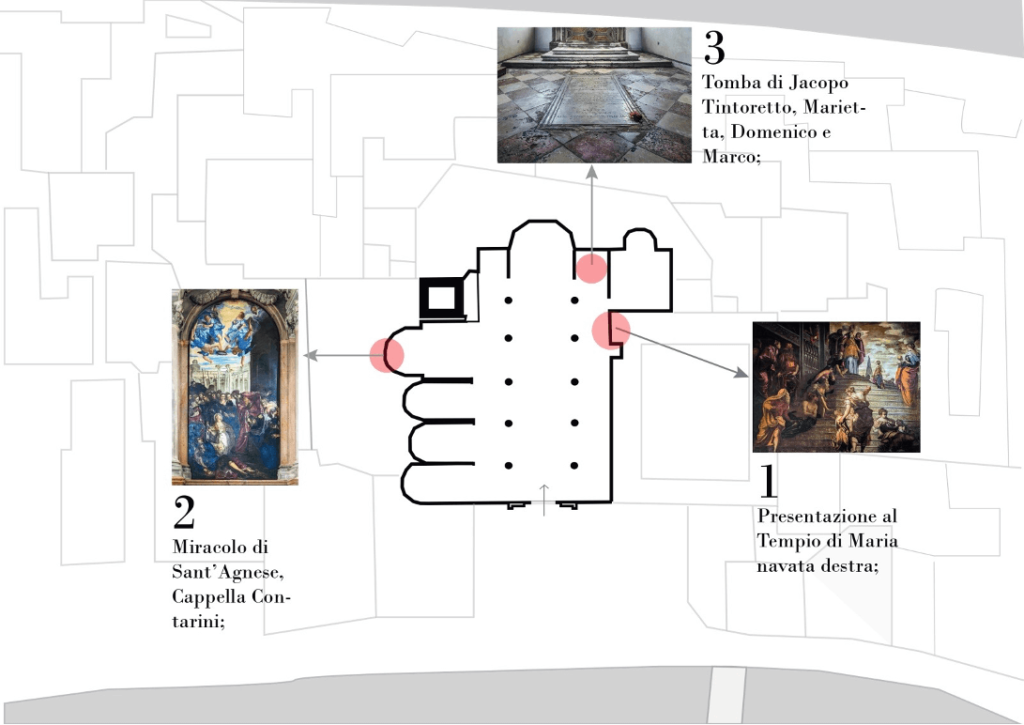

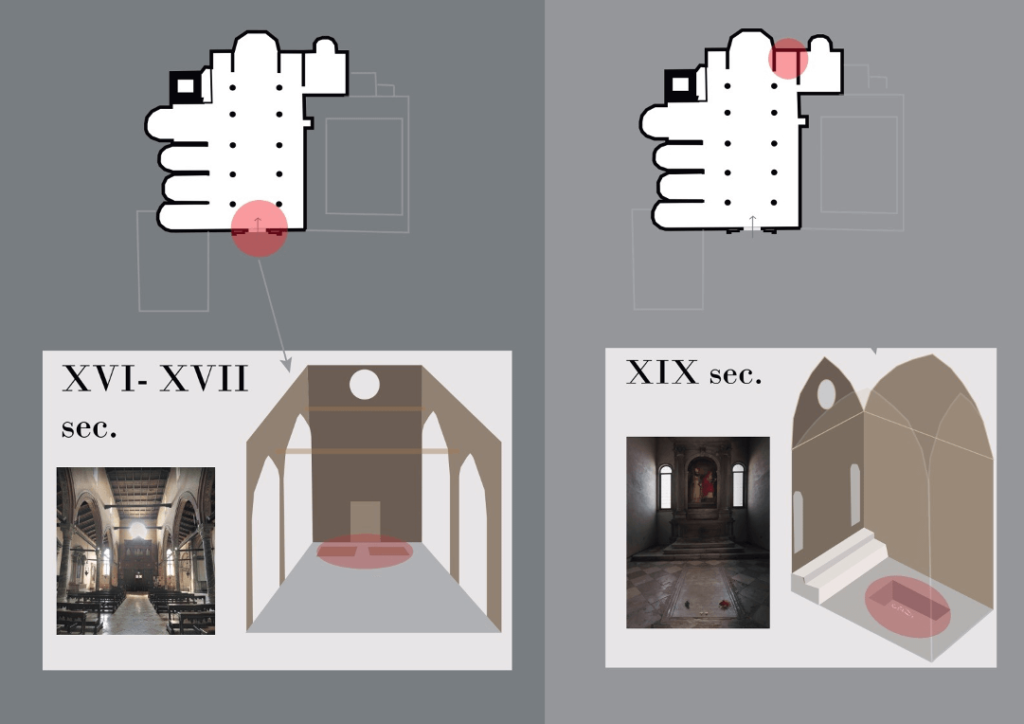

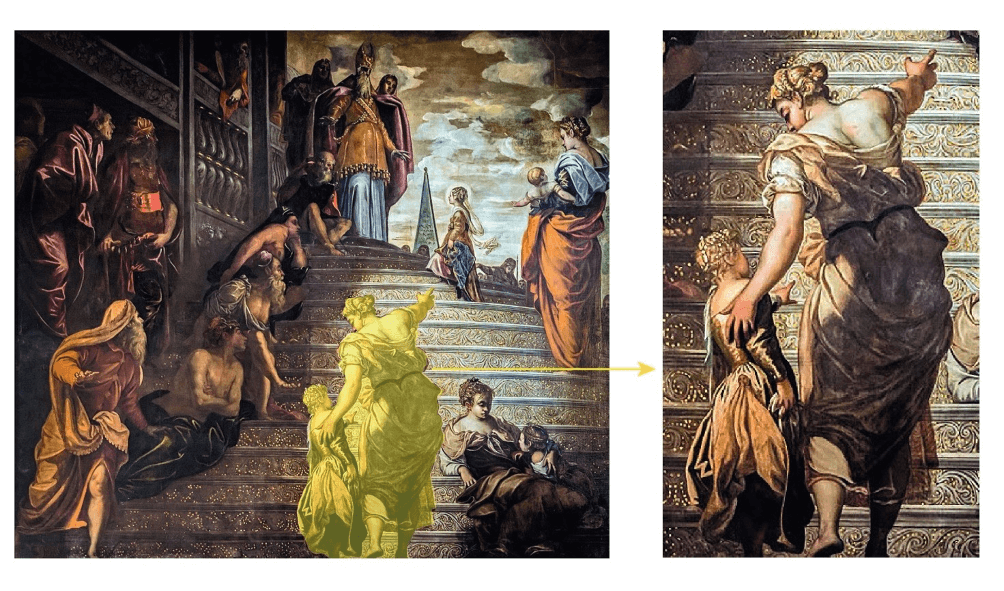

Se ci apprestassimo a visitare la cosiddetta chiesa della Madonna dell’Orto nel sestiere di Cannareggio a Venezia, rimarremmo stupiti dalla quantità di incredibili opere d’arte e fede che vi sono custodite. In particolare il nostro occhio ricadrebbe sulla notevole presenza di tele e pale d’altare che potrebbero far pensare a una scuola di esecuzione comune, oppure ad un artista unitario. Ebbene, quest’ultime, si rivelano come splendide e prolifiche testimonianze dell’arte di uno dei più geniali e innovativi maestri del XVI secolo, un veneziano che seppe mutare con il suo vibrante pennello la concezione pittorica lagunare e imprimere nella storia dell’arte uno stile del tutto unico e distintivo. Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, riposa tra le pareti dell’edificio sacro, sulle quali sono infissi alcuni dei suoi più noti capolavori, insieme ai famigliari che gli stettero vicino. Tra questi figurano alcuni componenti della numerosa prole: i figli maschi, Domenico e Marco, insieme all’adorata Marietta, la primogenita e per di più illegittima figlia del maestro. Quest’ultima, denominata la “Tintoretta”, nacque presumibilmente attorno al 1554 da una relazione del pittore, precedente al matrimonio con Faustina Episcopi, con una donna tedesca della quale non si conosce il nome ma che per alcuni storici potrebbe esser stata ritratta, insieme alla piccola fanciulla, nella “Presentazione al Tempio di Maria” (Fig. 1). Quest’ultima è collocata nelle immediate vicinanze della cappella della tomba di Jacopo, in una posizione contigua e visibile dalla lapide del Robusti, quasi a voler essere vicina all’artista che ha voluto dipingerla, secondo alcuni, per rimediare in qualche modo all’atto del passato, secondo altri, per ricordare e imprimere nel tempo il volto dell’amata e benvoluta figlia. Tali parole vogliono ribadire come, a differenza dei diffusi costumi sociali della seconda metà del ’500, Tintoretto ebbe sempre un occhio di riguardo nei confronti di Marietta. Anche se illegittima, dopo la morte della madre naturale, venne accolta in casa Robusti per ricevere un’adeguata istruzione che non si limitava solamente ai precetti dell’educazione cinquecentesca, ma spaziava dalla musica alla pittura, dalla grazia al portamento e dal sapere all’arte. La giovane condusse un’esistenza volta a coltivare il suo talento nel dipingere e nel farsi riconoscere, non solo come donna, ma anche come valente artista in un mondo artistico dominato prevalentemente dal genere maschile.

Proprio Marietta, l’ultima componente della famiglia a cui si poteva pensare, ereditò il notevole talento del padre tanto da affermarsi come valente pittrice più del fratello Domenico che, una volta prese le redini della bottega paterna, non seppe continuarne il prestigio artistico nella laguna. La “Tintoretta” invece, portata e incline a tutto ciò che comunicava bellezza, seppe far valere la propria personalità arrivando addirittura ad essere richiesta per la sua bravura nelle corti europee. Tuttavia ad oggi sono pochissime le opere autografe e a lei certamente attribuibili, mentre un’immane schiera di altri capolavori attende ancora il riconoscimento della sua mano che per troppo tempo venne sottovalutata. Il suo stile e la vicenda parentale riemersero nell’Ottocento rivestiti e caricati di una notevole patina romanzesca, che contribuì ad accrescerne il mito e ad affermarne progressivamente l’importanza, tramandando ai posteri le vicende di una delle poche donne artiste che influenzarono la pittura veneziana del XVI secolo. Ripercorrendo e rileggendo le scarse notizie autobiografiche di quest’ultima si cercherà dunque, tramite un itinerario dei luoghi che la videro maggiormente attiva, di delinearne il veritiero profilo sociale, artistico e familiare. Si cercherà di ricostruirne cronologicamente il racconto, in stretto contatto con le pitture da lei lasciate, basandosi sulle testimonianze scritte, non romanzate, di valenti biografi cinquecenteschi e seicenteschi. Passeggiando tra le calli della città lagunare ci si insedierà tra i palazzi per rintracciare la sua casa natale, la bottega del padre e infine la chiesa, dove oggi riposa, che ne conserva e tramanda il mito.

Marietta Robusti: la vita

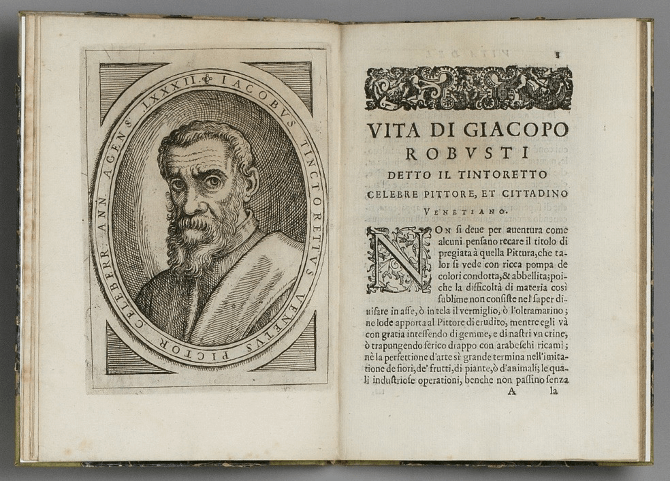

Le principali testimonianze scritte riguardanti la figura storica di Marietta Robusti, sebbene non numerose, permettono di delineare alcuni tratti caratteristici della sua vita come figlia del Tintoretto e pittrice di fama. La prima citazione di questa si deve al cosiddetto “Cieco d’Adria”, Luigi Groto, che nella prima parte delle sue “Rime” (1577) ne descrisse la bellezza mentre ella era ancora in vita. Il legame tra quest’ultimo e la famiglia Robusti si protrasse nel tempo tanto che, nel 1582, Jacopo lo ritrasse in un dipinto attualmente collocato presso il Municipio di Adria (RO) (Fig. 2). L’altra testimonianza che maggiormente permette un’osservazione accurata sulle prime vicende della sua esistenza, si può rintracciare ne “Le meraviglie dell’arte” (1648), il volume composto dal pittore e scrittore Carlo Ridolfi. In quest’ultimo egli, all’interno della descrizione della vita di Tintoretto (Fig. 3), non dimentica di inserire una piccola parte dedicata alla figlia e con queste parole ne tramandò la memoria nel XVII secolo:

“Visse dunque in Venetia Marietta Tintoretta, figliola del famoso Tintoretto, e delitie più care del genio suo, da lui allevata nel disegno e nel colorire, onde poscia fece opere tali, che n’hebbero gli Huomini a meravigliiarsi del vivace suo ingegno; ed essendo piccoletta vestiva da fanciullo, e conducevala seco il Padre dovunque andava, onde era tenuta da tutti un maschio”

Carlo Ridolfi, “Le meraviglie dell’arte”, 1648.

Come si evince dalla descrizione fornita dal Ridolfi e dall’esito degli ultimi studi avanzati da M. G. Mazzucco, Marietta venne accudita nella casa paterna dove ricevette un’educazione convenzionale per l’epoca, ma con anche un occhio di riguardo per il mondo artistico e pittorico tanto amato dal Robusti. Secondo le parole dello storico seicentesco, quest’ultima già dall’età di sette anni era solita frequentare, vestita con abiti maschili, la bottega del padre: in questo modo raggirò le rigide restrizioni rinascimentali dell’educazione femminile, che impedivano lo sviluppo della carriera artistica per le donne in un panorama prettamente maschile. Superate le prime difficoltà e restrizioni, Marietta Robusti riuscì ben presto a guadagnarsi la fama di abile pittrice. Ella risultò sia assidua collaboratrice per la pittura dei teleri del padre o dei fratelli, sia abile ed esperta consigliera circa i modelli iconografici e le disposizioni delle figure durante il processo di composizione in bottega. Secondo alcuni resoconti sembra che desse svariati consigli e correzioni anche allo stesso Jacopo che, per ringraziarla e darle il giusto spazio, spesso la rendeva partecipe del completamento o della stesura pittorica di alcune parti delle sue commesse. Per tale motivo, ad oggi, risulta veramente arduo rintracciare ogni singola parte autografa della sua mano nel panorama delle opere tintorettiane.

L’eco della crescente carriera della “Tintoretta” non tardò a farsi udire anche all’estero e nei regni vicini. Fu così che la sua fama di valente pittrice iniziò ad essere conosciuta e largamente richiesta da numerosi sovrani europei, basti citare Massimiliano II, Ferdinando II d’Asburgo e Filippo II di Spagna. Tuttavia, anche per volere di Jacopo, ella dovette rinunciare a trasferirsi in una delle corti che trepidamente l’aspettava per dedicarsi completamente al matrimonio, preferendo una vita più confacente ai suoi interessi nel coltivare la pittura, nel creare un solido nido famigliare e nel restare, se possibile, vicino alla casa paterna. Nel 1578 Marietta Robusti sposò infatti il gioielliere tedesco Marco Augusta, dal quale ebbe la figlia Orsola Benvenuta battezzata il 9 Aprile 1580. Le scarse informazioni riguardanti i dati biografici di Marietta sembrano interrompersi bruscamente dopo la nascita della figlia, per poi riapparire improvvisamente nel descriverne la morte e la relativa sepoltura. Quest’ultima avvenne, presumibilmente nel 1590 all’età di trent’anni, per via di un parto o a causa di un cancro che la colpì mentre si trovava a Mantova con Tintoretto. La sua morte segnò indelebilmente la fine terrena di una figura senz’altro unica nel suo genere, straordinaria nel far valere i sani valori del lavoro e della famiglia anche difronte ad opportunità allettanti, ma forse distanti dal personale desiderio del cuore.

Le opere

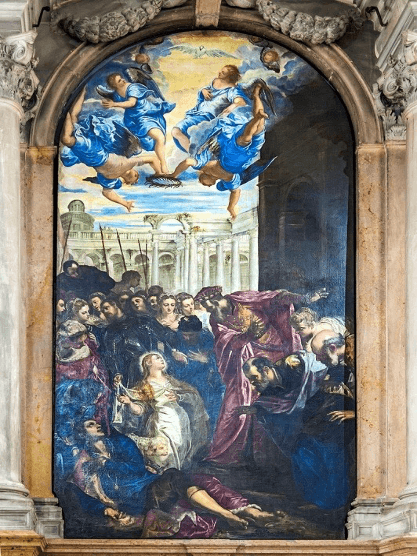

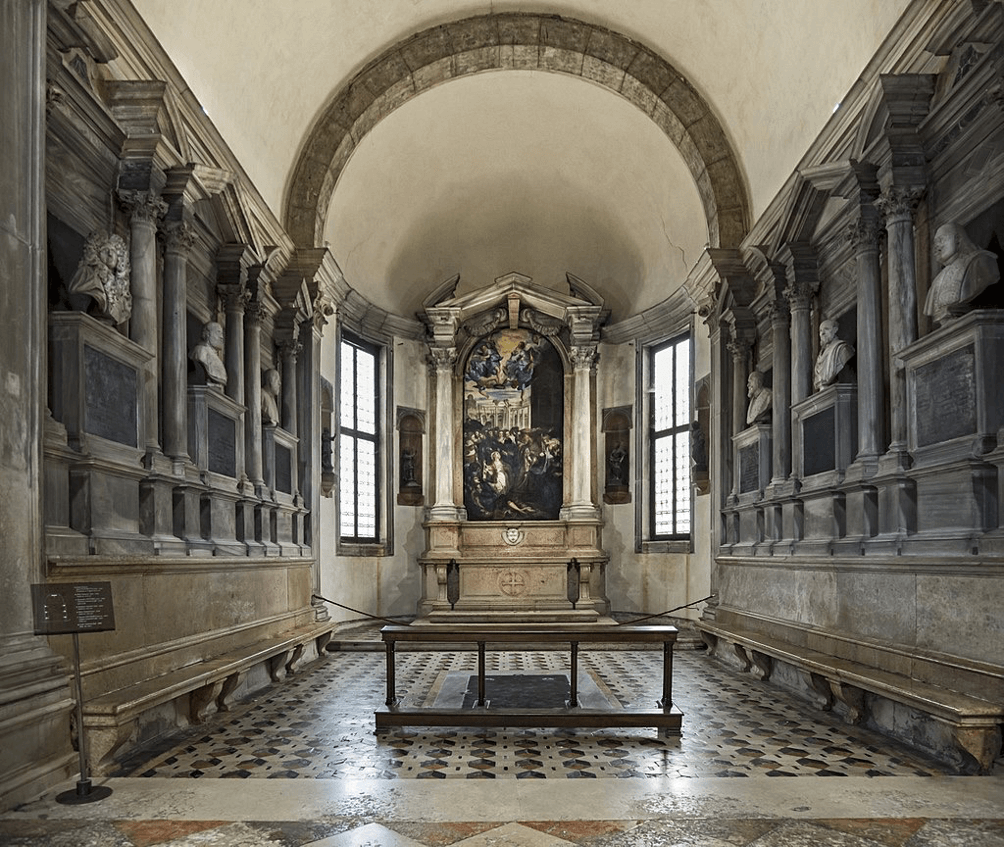

Come si accennava in precedenza, la difficoltà nel riconoscere le singole personalità all’interno della bottega del Robusti, ha comportato per secoli l’identificazione della “Tintoretta” come “l’artista senza opere”. Tuttavia, anche grazie al contributo recente di alcuni storici dell’arte e studiosi, sono state tratte alcune ipotesi interpretative che le riconoscerebbero la paternità di alcuni teleri della bottega paterna e altri quadri, perlopiù ritratti, del tutto autografi. Secondo le teorie avanzate da Adolfo Venturi, oltre ad altre numerose interpretazioni, ella realizzò quasi certamente alcune parti del “Miracolo di Sant’Agnese” (Fig. 4), la pala d’altare collocata nella Cappella Contarini (Fig. 5) in Santa Maria dell’Orto a Venezia che venne commissionata al padre nel 1575.

I numerosi studiosi che si sono posti il problema dell’attribuzione sono tuttavia unanimi nel definire il quadro “Autoritratto con madrigale”, conservato alla Galleria degli Uffizi, come l’unica, se non la più certa, opera senz’altro autografa della pittrice veneziana (Fig. 6).

Le tela, ritenuta il caposaldo della ricostruzione interpretativa della carriera pittorica dell’artista, fu acquistata dal Cardinale Leopoldo de’ Medici nel 1675. La rappresentazione per tre quarti, il corpo leggermente ruotato e gli occhi indirizzati sulla sinistra del campo visivo, alludono al fatto che probabilmente l’opera venne dipinta allo specchio e che quindi si tratterebbe, come narrato storicamente, del vero e forse unico certo autoritratto della giovane donna. Quest’ultima, vestita con un raffinato abito bianco decorato con un tessuto egregiamente plissettato, regge nella mano sinistra uno spartito mentre la sinistra si appoggia sul retrostante clavicembalo. La dettagliata e accurata resa del foglio musicale permette di poterlo identificare come la ventiquattresima pagina del cosiddetto Cantus del madrigale di Philippe Verdelot, pubblicato a Venezia nel 1533.

I luoghi di Marietta a Venezia

Dopo aver delineato le vicende, le opere e le caratteristiche che formarono la giovane “Tintoretta”, è più che necessario ora cercare di analizzarne la figura in stretto contatto con i luoghi che frequentò e ai quali fu sempre legata da un sentimento d’affetto e gratitudine. Immaginando di giungere al sestiere di Cannareggio a Venezia, percorrendo le calli, i canali e i ponti, si arriva in prossimità delle Fondamenta dei Turchi dove, sulla sinistra, si scorgono una serie di caseggiati nei quali spicca un palazzo che fu la piccola dimora di Jacopo Robusti e della rispettiva prole (Fig. 7). La casa natale di Marietta, colorata esternamente e ricca di numerose decorazioni a bassorilievo in pietra d’Istria, si staglia tra le mura delle altre case riflettendo il suo fascino nel canale antistante e regalando intramontabili scorci del tempo che videro il maestro, la figlia e i figli, lavorare sotto un unico tetto, ed aprire e chiudere porte e finestre per affacciarsi al nuovo giorno. L’abitazione, attualmente non visitabile, permette al visitatore di assaporare una piccola rarità del tempo e invita a proseguire l’itinerario sui passi di Marietta. Non distante da quest’ultima infatti, a circa due minuti, si trova la Chiesa della Madonna dell’Orto, l’edificio sacro lungamente frequentato dai membri della famiglia di Tintoretto, nonché sede di numerose commissioni della sua bottega (Fig. 8). L’impianto trecentesco della costruzione, non a caso, costituì nel corso del tempo il principale memoriale dell’opera tintorettiana, tanto da essere più volte definito “la chiesa del Tintoretto”. All’interno di quest’ultima sono collocati alcuni dei capolavori pittorici che hanno instaurato un rapporto diretto con Marietta. Da una parte si trova la “Presentazione al Tempio”, sulla parete opposta si staglia la Cappella Contarini con il “Miracolo di Sant’Agnese” e infine, accanto al presbiterio sulla sinistra, si trova la cappella che ospita le spoglie di alcuni componenti della famiglia Robusti: Jacopo, Marietta, Domenico e il suocero materno (Fig. 9). Quest’ultima era ubicata al di sotto della cantoria dell’organo nella controfacciata dell’edificio, proprio nel piano di calpestio più prossimo all’entrata principale. La lunga storia della lapide, visibile ancora oggi, è profondamente legata alla scomparsa di Marietta avvenuta nel 1590. Alla morte di quest’ultima il padre decise di seppellirla al di sotto di quella stessa lapide che, da lì a pochi anni, nel 1594, avrebbe visto riposarvici lo stesso Jacopo insieme al figlio Domenico. La volontà di ripristinare un luogo legato esclusivamente alla memoria di uno dei più importanti geni della pittura veneziana, fece sì che iniziassero una serie di lavori di restauro che si conclusero, raggiungendo l’odierna forma, nel 1930.

Arrivando dunque alla fine di questo itinerario alla scoperta della figura di Marietta, si può facilmente denotare che, sebbene all’ombra del padre, quest’ultima seppe farsi valere grazie a un innato e spiccato talento nella pittura, in un mondo artistico principalmente maschile. Tramite il sapiente uso del pennello riuscì a far propri gli insegnamenti del padre, replicandoli, riproponendoli e senz’altro acquisendoli con disinvoltura ed eleganza. Ella non fu solo un’abile figlia, bensì la figlia amata da Tintoretto, la primogenita della quale conosciamo purtroppo ancora molto poco ma che, grazie a ciò che ci è stato tramandato, potrà essere nuovamente studiata e amata come suo padre fece per tutta al vita. La sua personalità di certo non poté essere tale senza la presenza di un padre fortemente ancorato ai valori etici come Jacopo. Basti pensare che quest’ultimo non fece mai alcuna distinzione tra figli maschi e femmine, anzi, trattandoli con pari dignità, li rese tutti beneficiari del suo testamento senza alcuna esclusione. Una rarità per l’epoca. Un’eccezione che conferma la regola e che chiarisce, quasi in anticipo sui tempi, il valore di una donna forte e valente ma anche salda negli affetti: Marietta seppe fare della sua vita un tempo ben speso, ereditando egregiamente il talento del padre, per assumere con dignità l’appellativo di “Tintoretta”.

Bibliografia

Marsel Grosso, “Dizionario Biografico degli Italiani”, Treccani

Jonglez, P. Zoffoli, “Venezia insolita e segreta”, JonGlez, 2016

Toso Fei. “I tesori nascosti di Venezia”, Newton Compton Editori, 2016

D’Agostino, “Il ruolo delle donne nell’arte”, 2020

Firenze Musei, “Gli Uffizi, la guida ufficiale”, Giunti, 2018

Mameli, “Ti presento Venezia”, Editoriale Programma, 2016

Vasari, “Le vite…”, Firenze, 1550

Foscari, “Elements of Veneice”, Lars Muller Publishers, 2014

Sitografia

Sito Ufficiale della Galleria degli Uffzi

Sito ufficiale Treccani, Dizionario Bibliografico degli Italiani

Sito internet Comune di Venezia

Sito internet della Scuola Grande di San Rocco di Venezia

Fonti delle immagini

Immagini tratte da Google immagini, Google Maps

Immagini tratte dal sito internet della Galleria degli Uffizi

Immagini tratte da: G. Foscari, “Elements of Veneice”, Lars Muller Publishers, 2014

Immagini e fotografie tratte da Wikipedia

Rielaborazioni

Tutte le rielaborazioni grafiche delle piante della Chiesa, delle cartine e dei percorsi sono state realizzate dall’autore dell’articolo, Mattia Tridello.

Sono nato a Rovigo (RO) in Veneto nel 2001.

Ho frequentato il Liceo Artistico di Rovigo con indirizzo Architettura e ambiente conseguendo la maturità artistica con votazione di 100/100. Spinto nel coltivare il mio interesse artistico e architettonico sto proseguendo gli studi presso la facoltà di Architettura nell’università I.U.A.V di Venezia presso la quale ho partecipato a numerosi seminari riguardanti la storia dell’architettura medievale e moderna e realizzato un saggio di approfondimento in merito alla Cupola e il Baldacchino della Basilica di San Pietro in Vaticano. Volendo approfondire ulteriormente la mia conoscenza della storia dell’arte frequento seminari e corsi intensivi, in particolare di storia dell’arte moderna, presso la facoltà di Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Frequento inoltre il Conservatorio di Rovigo nel quale ho ultimato gli studi pre-accademici di Pianoforte, ho conseguito la licenza in solfeggio e, ad oggi, ho iniziato lo studio dell’ Organo e della composizione organistica.

All’interno di Storia dell’Arte copro il ruolo di referente per la regione Veneto.

PLAUTILLA BRICCI: RITRATTO DI UNA RINNEGATA

A cura di Francesco Surfaro

Estremamente scarse sono le notizie biografiche che si hanno a disposizione su Plautilla Bricci, pittrice, accademica di San Luca, progettista di apparati effimeri nonché unica architetta del XVII secolo di cui ancora si conservi il ricordo. Buona parte di ciò che conosciamo sul suo conto proviene perlopiù da evidenze documentali, anche quelle non particolarmente numerose. Di lei non si è conservato neppure un ritratto o una descrizione fisica. Al pari di chissà quante altre artiste della prima Età Moderna subì una vera e propria damnatio memoriae, decretata da una storiografia artistica fallocentrica scritta da uomini su altri uomini, che preferì dimenticarla condannandola ad un ingiusto oblio plurisecolare.

Fortunatamente la coltre che per oltre 300 anni ha celato la sua figura è stata recentemente scostata dagli studiosi, i quali stanno ancora cercando di far luce su quel glorioso operato che la rese agli occhi dei contemporanei celebre «pel valore nell’arte della pittura e architettura» (Baldinucci).

Precorritrice di quel lungo, tortuoso e - per molti versi e su molti fronti - ancora irrisolto cammino di emancipazione femminile che avrebbe iniziato a dare i propri frutti soltanto a distanza di secoli dalla sua quasi nonagenaria esistenza terrena, Plautilla Bricci, faticando il quadruplo rispetto ai suoi colleghi e ricevendo compensi nettamente inferiori rispetto a questi ultimi, riuscì ad imporsi con le soli armi del talento e della caparbietà in un campo, quello dell'architettura, tutt'oggi profondamente maschilista, non senza subire resistenze e umiliazioni. Se volessimo restituire un'immagine esplicativa di ciò che il suo exemplum rappresenta, la si potrebbe definire, senza remore alcuna, una femme forte che riuscì a scalfire, pur senza romperlo, quel soffitto di cristallo che, ancora oggi, impedisce alle categorie tradizionalmente e sistematicamente discriminate il raggiungimento di livelli apicali e riconoscimenti sociali.

Plautilla Bricci: la Vita

Figlia terzogenita di Giovanni Francesco Bricci e Chiara Recupito Plautilla nacque a Roma il 13 agosto 1616 nella casa dei coniugi Bricci ubicata "in strada del babuino", più precisamente in Via dei Greci. Al momento del battesimo, celebratosi nella Basilica di San Lorenzo in Lucina tre giorni dopo la sua nascita, le venne imposto il nome della zia paterna, una personalità sicuramente anticonvenzionale per l'epoca. Plautilla senior e Plautilla junior furono legate, oltre che dall'omonimia e dal vincolo di parentela, anche dalla stessa forza d'animo profusa nell'affrontare controversie legali volte a limitare l'esercizio della loro libertà. Musicista di talento, Plautilla senior conviveva more uxorio con lo scultore fiesolano Pompeo Ferruccio a Rione Monti. Alla morte del compagno, i figli di lui intentarono una causa contro la donna per impedirle di usufruire dei beni mobili e immobili che, per disposizione testamentaria dello stesso Ferruccio, le spettavano di diritto. La contesa durò fino alla morte di Bricci maior, sopraggiunta nel 1640.

Come la stragrande maggioranza delle colleghe Plautilla era figlia d'arte. Il padre, Giovanni Francesco Bricci, di umili origini (proveniva infatti da una famiglia di fabbricanti di materassi genovesi giunti nella Città Eterna a metà degli anni '70 del Cinquecento), era allievo e amico di Giuseppe Cesari detto "il Cavalier d'Arpino" (il legame che si era instaurato tra i due pittori doveva essere molto stretto dal momento che l'Arpino fece da padrino a Virginia, la primogenita dei coniugi Bricci, nata il 25 ottobre 1609). Erudito voracissimo, rivolgeva i propri interessi verso ogni campo dello scibile umano e si dilettava nell'arte della recitazione, nel suonare vari strumenti musicali, nel comporre testi poetici, commedie e melodie e nel redigere cronache mondane. Era inoltre membro delle Accademie degli Affumicati e dei Divisi nonché della Congrega dei Taciturni. La madre, Chiara Recupito, originaria di Napoli, era la cugina del celebre soprano Ippolita Recupito, colei che, tra la fine del 1603 e il 1604, assieme al marito Cesare Marotta - noto compositore e clavicembalista - iniziò a prestare i suoi servigi presso il cardinale Alessandro Peretti Montalto. Un ambiente familiare così fecondo di stimoli culturali, dove veniva incoraggiato l'amore per le Scienze e le Artes Liberales, non poteva che influenzare inevitabilmente la formazione sia di Plautilla che del fratello minore Basilio, divenuto, come la sorella, pittore, architetto e accademico di San Luca oltre che matematico, musicista e membro della Congrega dei Virtuosi al Pantheon (di cui fu pure rettore nel 1658).

La formazione e l'esordio

Fu certamente l'eclettico Giovanni Francesco Bricci ad insegnare alla figlia i primi rudimenti del disegno e della pittura e a fornirle un'educazione improntata alle Humanae Litterae. Le influenze arpinesche riscontrabili sin dagli esordi nelle opere di Plautilla denunciano un verosimile apprendistato svolto dalla pittrice presso la bottega del Cesari, ove fu, con ogni probabilità, introdotta dal padre. Giovanni Francesco, assiduo frequentatore dei circoli artistici, letterari e musicali della Roma dotta, si fece promotore della carriera di Plautilla presentandola a quella fitta rete di amicizie prestigiose che aveva faticosamente intessuto nelle cerchie barberiniane filo-francesi, dove anche le donne erano benvenute. Nella Francia seicentesca, grazie agli scritti della filosofa protofemminista Marie De Gournay e ai romanzi di Madeleine de Scudéry si stava facendo strada un nuovo ideale, quello della femme forte, incarnato perfettamente dalle sovrane Maria de' Medici e Anna d'Austria. Fino alla soglia del trentacinquesimo anno di età la Bricci praticò, come avevano fatto ad inizio carriera tante altre colleghe della generazione precedente alla sua, generi artistici minori tradizionalmente ritenuti appannaggio femminile quali la miniatura, la pittura devozionale e il ricamo (il 15 novembre 1644, nel libro dei conti del cardinale Francesco Barberini il versamento di un compenso di 30 scudi dovuto all'artista per "panno da tavola" ornato a "fiori e fogliami" raffigurante un San Francesco e l'Angelo).

Giovanni Francesco aveva scelto di avviarla ad un’attività pittorica estremamente redditizia ma del tutto marginale nel panorama artistico romano, che egli stesso aveva praticato con risultati non particolarmente eclatanti: si trattava della produzione – spesso seriale – delle cosiddette “capocce”, dipinti solitamente di piccolo formato raffiguranti teste o busti di Madonne, Sante e Martiri tratti non di rado dalle tele che campeggiavano sugli altari delle grandi basiliche dell'Urbe. Questo tipo di pittura, destinata evidentemente alla devozione privata, a Roma riscuoteva un ampio successo e rappresentava una buona percentuale delle

vendite all'interno del mercato dell'arte. Non essendo praticata dalle prestigiose botteghe rette dagli artisti più in voga, l'arte devozionale avrebbe permesso a Plautilla di emergere facilmente visto il suo talento e, nell'immediato, le avrebbe assicurato il pane a tavola, visto e considerato che, senza il supporto di un mecenate, mai le sarebbe stata concessa la possibilità di competere con i colleghi più affermati nei generi maggiori della pittura.

Bricci padre aveva quindi deciso per la figlia una strada meno tortuosa rispetto a quella imboccata da Orazio Lomi Gentileschi con Artemisia. Plautilla, difatti, non venne in alcun modo incoraggiata allo studio dell’anatomia umana e all'osservazione dei soggetti “dal vero”, fu piuttosto indirizzata a seguire costumi esemplari e ad ostentare un'immagine pubblica di sé di donna dai saldi principi morali, ulteriormente corroborata dalla produzione sacra.

Al fine di sponsorizzare il nome della figlia in un mercato tanto inflazionato, “il Circospetto” (così era noto presso la Congrega dei Taciturni), che era un teatrante smaliziato, mise in atto – forse di comune accordo con i Carmelitani della provincia siciliana di Monte Santo, i quali reggevano una chiesuola al Campo Marzio poi abbattuta e sostituita con l’attuale Santa Maria in Montesanto eretta da Carlo Fontana e Mattia de' Rossi sotto la direzione del Bernini nella seconda metà del Seicento – una peculiare messinscena. Questi iniziò a spargere per le borgate romane una voce, secondo cui Plautilla, mentre dipingeva per pura devozione una tela raffigurante la Madonna del Carmine, sarebbe stata protagonista di un evento prodigioso, e, in seguito all’accaduto, i Bricci avrebbero deciso di donare l'icona alla chiesina carmelitana poco lontana dalla loro abitazione. Il presunto miracolo viene narrato da Pietro Bombelli in una raccolta enciclopedica di tutte quelle effigi della Vergine Maria ritenute miracolose, e per questo insignite di una corona d'oro su concessione del Capitolo Vaticano. Nella prosa si legge che la giovane Plautilla, qualificata come una «giovinetta di buoni costumi» pratica nell’arte della pittura «per una tal’attività naturale», essendo avvezza a dipingere in piccolo, quando si ritrovò a ritrarre la Madonna in una tela di grandi dimensioni riscontrò non poche difficoltà nel delineare i tratti del viso. Presa dallo sconforto, dopo vari tentativi decise assopirsi e, al suo risveglio, trovò con sua grande sorpresa il volto della Vergine «compiuto e ridotto da altra mano invisibile alla ultima perfezione».

La Madonna di Montesanto, in realtà, fu interamente eseguita dall'artista all'età di ventiquattro anni, nel 1640. Si tratta dell’opera più antica che si conosca del suo lacunosissimo corpus, ancora tutto da ricostruire. Nel corso del restauro dell’icona "achiropita" (dal greco: α privativo + χείρ "mano", traducibile come "non fatta da mano"), condotto nel 2016 dall'impresa Pantone, sul retro della stessa sono stati rinvenuti un cartiglio incollato sul supporto ligneo inchiodato alla tela – al di sopra del quale è riportata un'iscrizione dattilografa che narra l'evento miracoloso di cui fu, secondo la tradizione, protagonista Plautilla, lì erroneamente detta «zitella d'anni 13» – e la firma della pittrice («Plautilla Bricci Romana ping.»).

A detta di Primarosa, la Madonna del Carmine della Chiesa di Montesanto «mostra delle vistose ingenuità nella resa fisionomica delle figure e qualche impaccio stilistico, anche se la cifra dell’artista risulta evidente nella conduzione dei volti.»

L'incontro tra Plautilla Bricci e Flavia Benedetti

Questo singolare accaduto, che segnò il debutto della Bricci nel panorama artistico della Città Eterna, dovette farle guadagnare un occhio di riguardo da parte dell’Ordine Carmelitano. Fu proprio nel convento delle monache carmelitane di San Giuseppe a Capo le Case che Plautilla conobbe suor Maria Eufrasia della Croce, al secolo Flavia Benedetti, stringendo con lei un legame di profonda amicizia. Suor Maria Eufrasia, anche lei pittrice per diletto, era figlia del ricamatore papale Andrea Benedetti e sorella dell'abbas nullius Elpidio, segretario del cardinale Giulio Mazzarino, sovrintendente delle relazioni artistiche fra Roma e la Corona di Francia nonché futuro principale committente della Bricci. Secondo Pompilio Totti fu proprio la carmelitana a mettere in contatto, prima del 1663, l'artista col Benedetti. Non è dello stesso avviso la storica dell'arte Consuelo Lollobrigida, che invece vede nella persona del potente avvocato concistoriale Teofilo Sartori, legato a Mazzarino già dagli anni '50 del Seicento, l'artefice dell’incontro fra i due.

Se, in qualche modo, è possibile ricostruire la formazione pittorica di Plautilla, resta estremamente problematico rintracciare le modalità con le quali apprese l'arte dell'architettura, visto e considerato che, per una donna del XVII secolo, l'accesso agli studi in questo ambito rappresentava un'impresa quasi impossibile. Lollobrigida è del parere che i cantieri romani presieduti dalle maestranze ticinesi, frequentati sia dall’architetta che dal fratello Basilio, siano stati fondamentali dal punto di vista pratico per l'apprendimento delle tecniche di edificazione. La studiosa ipotizza inoltre che la principale fonte del sapere teorico della Bricci sull'ars aedificandi sia stato il Thaumaturgus opticus, opera di Jean- François Nicéron pubblicata a Roma nel 1646 e dedicata al cardinal Mazzarino.

È verosimile che possa aver frequentato l'Accademia di Cassiano del Pozzo, la quale aveva sede presso il di lui palazzo in Via dei Chiavari, non lontano da Sant'Andrea della Valle.

Accostandosi alla nutrita biblioteca dell'eminente erudito la Bricci non avrebbe avuto certo alcuna difficoltà nel reperire dei tomi di architettura (l'inventario ne documenta molti).

Per mezzo di due documenti, uno riportante la data del 1655 e l'altro risalente al 1671, gli studiosi sono stati in grado di stabilire che la Bricci fu ammessa all'Accademia di San Luca solo in veste di pittrice. Rimane tuttavia ignota l'esatta data in cui vi entrò. La prestigiosa istituzione romana dedicata al patrono dei pittori, prima fra tutte le accademie d'arte, aveva iniziato ad includere le donne a partire dal 1607, precludendo loro la possibilità di studiare il nudo.

Nel 1660 Plautilla dipinse una monumentale pala d'altare raffigurante la Natività della Vergine per una delle cappelle laterali della chiesa attigua al convento delle Benedettine di Santa Maria in Campo Marzio, probabilmente su commissione della madre badessa Anna Maria Mazzarino, nipote del noto cardinale. L'opera è chiaramente debitrice dello stile arpinesco e ricorda molto da vicino una tela eseguita dal Cesari per la Chiesa di Santa Maria di Loreto.

Villa Benedetti detta "Il Vascello"

A 47 anni anni Plautilla era già un'artista affermata quando, nell'ottobre del 1663, l'abate Benedetti le affidò l'ambizioso progetto per l'edificazione della sua lussuosa villa suburbana fuori Porta San Pancrazio, sulla Via Aurelia. Durante i lavori "l'architettrice" si scontrò più volte con il capocantiere Marc'Antonio Bergiola, perché questi si rifiutava categoricamente di sottostare agli ordini di una donna. La controversia si risolse soltanto con la mediazione del committente, il quale trascinò Bergiola difronte ad un notaio e lo obbligò a ratificare un documento che riservava alla Bricci la piena facoltà di agire e dare disposizioni all'interno del cantiere.

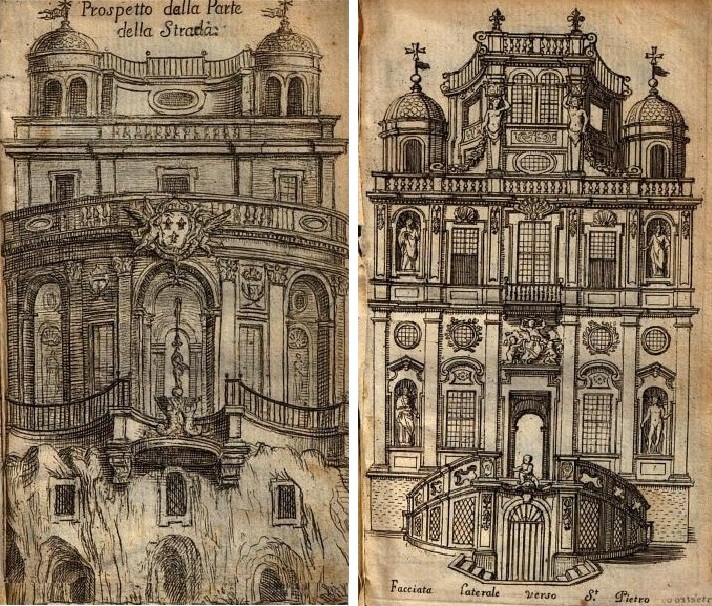

Plautilla volle dare a questa maison de plaisance la bizzarra «forma di un gran vascello di guerra» arenato su uno scoglio, «di cui rappresenta perfettamente tutte le parti esterne, che non vi mancano che gli alberi e le vele». Proprio per le sue stravaganti forme architettoniche Villa Benedetti fu ribattezzata "Il Vascello". La dimora dell'intendente di Mazzarino costituiva un unicum all'interno del contesto urbanistico romano, dal momento che faceva riferimento a modelli oltralpini. Plautilla non lavorò soltanto alla parte architettonica ma curò, al fianco dell'ormai anziano Pietro da Cortona, di Giovan Francesco Grimaldi e di Francesco Allegrini, l'esecuzione dell'ornato pittorico interno, dipingendo a fresco la personificazione della Felicità attorniata da altre figure allegoriche, e ad olio una tela per la cappella del palazzo rappresentante l'Assunzione della Vergine. Le pitture realizzate nella villa gianicolense fecero meritare all'artista «gl’applausi da ognuno e la stima da i più intendenti» per le ardite composizioni che presentavano iconografie del tutto inedite, di sua personale invenzione. Il capolavoro architettonico della Bricci fu quasi totalmente raso al suolo durante l'assedio francese del 1848 che pose fine alla Repubblica Romana. Di questo curioso edificio non resta che "lo scoglio" ove era incagliata "la carena" dello strepitoso veliero in muratura.

Nel 1676 Elpidio Benedetti diede alle stampe sotto lo pseudonimo di Matteo Mayer un volumetto di poco più di cento pagine dedicato alla sua residenza al Gianicolo, Villa Benedicta literaria, dove, di fatto, rinnegava l'autrice del progetto, sostituendo il suo nome con quello del fratello Basilio Bricci. Fu questa l'origine di una lunghissima tradizione di attribuzioni volutamente errate.

La Cappella di San Luigi

Tra il 1671 e il 25 agosto 1680 l'architetta sovrintese alla costruzione "a fundamentis" della Cappella di San Luigi IX, la terza della navata sinistra della Chiesa di San Luigi dei Francesi. A finanziare interamente le spese di questo sacello - il più grande e sfarzoso di tutto il luogo di culto - fu ancora una volta Elpidio Benedetti. L'architetta progettò l'impianto della cappella, scelse con cura e di persona i pregiati marmi policromi da utilizzare per l'altare, disegnò il turbinio di angeli in candido stucco della cupola e i motivi dorati che ornano i pennacchi.

Abbracciando la poetica del "bel composto" di ascendenza berniniana, Plautilla seppe coniugare sapientemente architettura, scultura, ornato e pittura in un insieme armonico. In alto, ai lati dell'archivolto, sovrastato da una mastodontica corona e da un emblema della monarchia francese sorretti a stento da putti, le allegorie della Fede e della Chiesa militante che assoggetta l'Eresia trattengono un ampio tendaggio blu svolazzante plasmato in stucco, impreziosito da gigli di Francia dorati. Ai lati dell'altare un altro sipario foderato da esili lamine in metallo, questa volta scostato dai due candidi putti che "svelano" la pala centrale, ripropone fedelmente la superficie del cuoio lavorato, simulando un raffinato apparato effimero. Questa continua ambiguità tra realtà e finzione ha come fine ultimo quello di disorientare il fedele e di proiettarlo in una dimensione di metateatro. Nella pala d'altare la Bricci reinventò ex novo l'iconografia del Re Santo, effigiato stante al centro della composizione, con lo scettro nella mano destra e la croce nella sinistra, fra le personificazioni della storia e della fede. In essa all'intento di esaltare la monarchia francese attraverso la raffigurazione del suo santo protettore si coniugava la volontà diplomatica di rinnovare i rapporti di reciproca amicizia tra Roma e Parigi. La Bricci firmò l'opera "PLAUT[ILL]A BR[ICCI] R[OMA]NA IN[VENIT]" rivendicando con fierezza la maternità dell'invenzione.

Le opere della maturità

Nel 1672, su richiesta dei canonici della Basilica Lateranense, dipinse a tempera un lunettone raffigurante "La Presentazione del Sacro Cuore di Gesù all'Eterno Padre" (oggi ai depositi dei Musei Vaticani) per la Sacrestia dell'Oratorio del Santissimo Sacramento al Laterano. Prima di allora nessun artista si era mai accostato a questo tema, perciò Plautilla coraggiosamente inventò dal nulla un'iconografia che fu canonizzata da Pompeo Batoni soltanto nel secolo successivo.

In occasione dell'Anno Santo del 1675 la Compagnia della Misericordia di Poggio Mirteto, paese natale di Andrea Benedetti, padre di Elpidio, commissionò alla Bricci per l'Oratorio di San Giovanni Battista uno stendardo processionale, che mostrava sul recto la Natività del Battista e sul verso la sua decollazione. Per l'opera, che oggi trova la propria collocazione sull'altare maggiore della chiesa per cui fu richiesta, le venne corrisposto un compenso di "soli" 100 scudi, una miseria se comparato alle somme astronomiche percepite dal Bernini, dal Berrettini o dal Gaulli.

Pur non essendoci adeguati riscontri documentali, gli studiosi attribuiscono alla Bricci, sulla base del confronto con la decorazione plastica della Cappella del Re Santo in San Luigi dei Francesi, il progetto di un complesso ciclo di stucchi bianchi e dorati realizzato tra il 1675 e il 1684 all'interno della Collegiata di Santa Maria Assunta sempre a Poggio Mirteto.

Nella stessa Collegiata Primarosa riferisce a Plautilla una "Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Liborio di Le Mans" posta sull'altare di una delle cappelle laterali.

Plautilla Bricci: gli ultimi anni e la morte

Nel 1677 la Bricci, che mai aveva preso marito e mai si era monacata, si trasferì insieme all'amato fratello Basilio presso la dimora trasteverina lasciatale in usufrutto tramite disposizione testamentaria da Elpidio Benedetti. Il testamento del Benedetti, redatto nel settembre del 1690, è l'ultima testimonianza a ricordare l'artista ancora in vita e in «età assai avanzata». Lollobrigida, nella sua recente monografia dedicata all'artista, ha collocato la morte di Plautilla Bricci il 13 dicembre 1705 nel Monastero di Santa Margherita a Trastevere, dove si sarebbe trasferita nel 1692, a seguito della morte di Basilio. Questa datazione fa riferimento ad un atto di morte rinvenuto dalla studiosa nell'Archivio del Vicariato di Roma, dove viene citata una certa «Plautilla Sig.ra q[uondam] nihil». Primarosa ha rigettato la tesi avanzata da Lollobrigida ritenendo l'atto di morte «difficilmente accostabile all’artista, il cui decesso negli stessi registri parrocchiali sarebbe stato accompagnato dal suo cognome o dall’indicazione del nome di suo padre. Del tutto prive di fondamento appaiono le argomentazioni della Lollobrigida: «L’appellativo “Signora”, nel XVII secolo, veniva riservato solo alle donne, non nobili, che si erano distinte per una qualche attività liberale».

Bibliografia

CONSUELO LOLLOBRIGIDA: Plautilla Bricci: Pictura et Architectura Celebris. L'Architettrice del Barocco Romano, 2017, Gangemi Editore.

YURI PRIMAROSA: Nuova luce su Plautilla Bricci, Ediart, 2014.

YURI PRIMAROSA: Elpidio Benedetti (1609-1690). Committenze e relazione artistiche di un agente del re di Francia nella Roma del Seicento, 2017.

Sitografia:

https://www.treccani.it/enciclopedia/plautilla-bricci_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-bricci_(Dizionario-Biografico)/

https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolita-recupito_(Dizionario-Biografico)/

https://artherstory.net/plautilla-bricci-1616-1705/

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/plautilla-bricci/

Nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29 marzo 2001, sono cresciuto nella Locride, area geografica calabrese ricchissima di testimonianze storiche, archeologiche ed artistiche risalenti all'epoca della colonizzazione magnogreca. Ciò ha contribuito in maniera non indifferente a suscitare nella mia persona, già in tenera età, l'interesse profondo per la storia, la letteratura antica e le Belle Arti. Dopo aver conseguito la maturità classica, ho deciso di intraprendere la carriera universitaria iscrivendomi al corso di laurea triennale in Lettere e Beni Culturali (classe L-1) con curriculum storico-artistico. Nell'agosto del 2015 ho fondato la pagina Instagram @_arteecultura_, una piattaforma di valorizzazione dei beni artistico-culturali della penisola italiana e non solo, che gestisco tuttora avvalendomi di vari preziosi contributi. All'interno di Progetto Storia dell'Arte svolgo la mansione di redattore per la mia regione d'adozione, il Piemonte.

LIZZIE SIDDAL E IL PRERAFFAELLISMO AL FEMMINILE

A cura di Matilde Lanciani

Lizzie Siddal: la biografia e l'incontro con Rossetti

La poetessa Elizabeth, Lizzie Siddal (1829-1862), anche pittrice e modella, fu il soggetto che i Preraffaelliti usarono per la composizione di “Ophelia” e altre opere. Lucinda Hawksley, nella biografia dell’artista, testimonia che Lizzie proveniva da una famiglia modesta e che lavorava in un negozio di Londra dove si fabbricavano cappelli. La particolarità di Lizzie risiedeva nei suoi capelli rossi, che al tempo erano malvisti dalla società, e negli occhi molto grandi che tendevano al grigio. I suoi genitori furono piccoli proprietari terrieri che tentarono di arricchirsi: infatti, dopo essersi trasferiti da Hutton Garden a Southwark, goderono di una limitata stabilità economica.

L’incontro fra Lizzie e Dante Gabriel Rossetti avvenne nell’inverno tra il 1849-50 di fronte al negozio di cappelli dove la ragazza lavorava. Il gruppo dei preraffaelliti notò la giovane donna e ne rimase profondamente colpito tanto da andare a chiedere alla madre di poterla assumere come modella. Fare la modella in epoca vittoriana si traduceva in molti casi in un atteggiamento simile alla prostituzione, ma garantita la serietà da parte del gruppo, la madre di Lizzie accettò per il guadagno elevato che avrebbe ottenuto.

Il primo lavoro per cui posò Lizzie, che era molto attratta dalla pittura e nutriva una profonda ammirazione per l’arte, fu “La dodicesima notte” di Walter Deverell, artista col quale inizialmente strinse un grande rapporto di amicizia e con cui condivideva bozzetti e disegni.

Lizzie costituiva per i preraffaelliti l’ideale per eccellenza di bellezza decadente e particolare: la carnagione chiarissima, le mani esili, il volto scavato, i capelli rossi e gli occhi grandissimi le conferivano un aspetto sublime e tormentato di cui Rossetti presto si innamorò.

Dante Gabriel Rossetti aveva origini italiane che rivendicava nelle sue opere legate a Dante Alighieri, identificando la musa Beatrice del poeta con la sua Lizzie, ritratta più volte proprio nelle vesti di quest’ultima. La personalità vivace, romantica ed esuberante di Rossetti sarebbe stata poi particolarmente apprezzata dalla modella che iniziò a prendere lezioni di disegno proprio da lui, convinta che un giorno sarebbe diventata una grande artista.

Un altro pittore preraffaellita, Valentine Prinsep (1838-1904) scrisse di Rossetti: “Rossetti era il pianeta attorno al quale ruotavamo….copiavamo il suo modo di parlare, tutte le belle donne erano stunners per noi, i vombati erano divenute le più deliziose tra le creature di Dio. Il medievalismo era il nostro ideale di bellezza e cedemmo la nostra individualità alla forte personalità del nostro amato Gabriel”.[7]

Rossetti voleva “migliorare” Lizzie per renderla degna di passare la vita con lui, in quanto la ragazza proveniva da una famiglia di rango inferiore, ragione per cui il pittore le fece cambiare cognome. L’artista era ossessionato da Lizzie tanto che la sorella della stessa, Christine, lasciò una bellissima poesia dopo aver osservato lo studio di Rossetti tappezzato di schizzi con dettagli di Elizabeth.

In uno studio d’artista

Un volto si affaccia da tutte le sue tele,

Un’identica figura siede o cammina o si china:

L’abbiamo trovata nascosta dietro quegli schermi,

Quello specchio ha restituito tutta la sua bellezza.

Una regina in opale o in abito rubino,

Una ragazza senza nome nei più freschi prati estivi,

Un santo, un angelo – ogni tela significa

Lo stesso unico significato, né più né meno.

Si nutre del suo viso dal giorno alla notte,

E lei con occhi gentili lo guarda a sua volta,

Bella come la luna e gioiosa come la luce:

Non consumata dall’attesa, non offuscata dal dolore;

Non come è, ma com’era quando la speranza splendeva;

Non come è, ma come ora nutre il suo sogno[8].

Gli ultimi versi, composti quattro anni prima che Rossetti sposasse Lizzie, manifestavano già le prime difficoltà dell’ “attesa” che stava “consumando” la ragazza. Christine sapeva bene quale era la condizione e la reputazione di una donna che era solita dormire nella casa di un uomo senza essere sposata, così come Lizzie. Inoltre la famiglia di Rossetti si opponeva alle nozze per via della differenza sociale, così Rossetti iniziò a fare uso di clorario e a frequentare altre donne fino a calare in uno stato di depressione e follia, stesso a cui giunse Lizzie.

Lizzie: il sogno e l'agonia

Lizzie Siddal continuò ad imparare da Rossetti, dipinse moltissime serie con soggetti arturiani e medievali, come ad esempio “Il lamento delle donne” (1857), “Prima della battaglia” (1855-59) e “La dama di Shalott” (1853). Nell’Ottocento l’abilità artistica femminile iniziava ad essere riconosciuta, prima le donne erano considerate brave solo a copiare poiché considerate prive di genio creativo.

Lizzie Siddal, Il lamento delle donne

Rossetti, supportato da Ruskin, spinse Lizzie ad inviare le sue opere e partecipare ad alcune esposizioni dove i suoi soggetti trovarono discreto apprezzamento. Lizzie sembrava soddisfatta ma Rossetti non voleva ancora decidersi a sposarla, la loro relazione oscillava fra momenti di tenera complicità e tormentosi periodi di follia, in quanto Lizzie aveva iniziato a fare uso di laudano, stessa sostanza che la condusse alla morte per overdose.

Insoddisfatta per la sua condizione sociale e per essere considerata una prostituta dalla società, dopo alcune crisi depressive, fu mandata in un centro di cura per giovani donne attanagliate dall’isteria dove ricevette le assidue visite di Rossetti, che però non si decideva a sposarla e continuava la sua vita di eccessi. Dopo una crisi più forte delle altre, accentuata anche dal lavoro come modella per l’opera “Ophelia” di Millais, Rossetti le chiese di sposarlo per riportarla alla vita, ma non durò molto. Infatti poco dopo rimase incinta ma, per via delle sostanze che utilizzava e della debolezza fisica, perse il bambino inducendola a una crisi che non riuscì più a sostenere e che la portò al suicidio nel 1862.

Studio preparatorio per l’Ophelia di Millais

Lizzie, a livello di critica d’arte, fu sempre oscurata dall’ombra di Rossetti, mito preraffaellita per eccellenza che, dopo la morte della giovane, straziato dal dolore e dal senso di colpa si dedicò alla composizione di alcuni sonetti tra i quali “Senza di lei”:

Cos’è il suo specchio senza di lei?Il grigio vuoto

Lì dove lo stagno è orbo del volto della luna.

E le sue vesti, senza di lei? Lo spazio vuoto e agitato

Della nuvolaglia quando la luna è sparita.

I suoi sentieri, senza di lei? Il proprio dominio

Del giorno, usurpato dalla tetra notte. E il suo letto

Il cuscino, senza di lei? Lacrime, ahi – per buona

Grazia d’amore – e freddo oblio di notte e giorno.

Prima di lasciare la vita Lizzie aveva scritto la lirica Andata:

Per toccare il guanto sulla sua dolce mano,

Per guardare la brillante gemma nel suo anello,

Elevai il mio cuore in un’improvvisa canzone

Come quando cantano gli uccelli selvatici.

Per toccare la sua ombra sull’erba soleggiata,

Per aprire un varco nell’oscura foresta,

Riempire la mia vita con tremori e lacrime

E silenzio dove io ero.

Osservo le ombre ammassate attorno al mio cuore,

Vivo per sapere che lei è andata –

Andata per sempre, come la tenera colomba

Che ha lasciato l’Arca sola.

Note

[7] Hawksley L., Lizzie Siddal. Il volto dei preraffaelliti, 2019.,p.33.

[8] Hawksley L., Lizzie Siddal. Il volto dei preraffaelliti, 2019.,p.p.36-37.

Bibliografia

Capra C., Storia Moderna, Le Monnier, 2004.

De Ruggiero G., La formazione dell’Impero britannico, in L’Europa nel sec. XIX, Padova

Hawksley L., Lizzie Siddal. Il volto dei preraffaelliti, 2019

Himmelfarb G., The idea of poverty: England in the eary industrial age, Faber, Londra 1984.

Landreth H., David C. Colander, Storia del pensiero economico, Il Mulino, 1996.

Smith A.,Beatrice L., Preraffaelliti l’utopia della bellezza ,catalogo della mostra (Torino, 19 aprile-13 luglio 2014), 24 Ore Cultura, 2014.

I PRERAFFAELLITI E L'EPOCA VITTORIANA

A cura di Matilde Lanciani

Introduzione: il quadro storico e i preraffaelliti

L’epoca vittoriana inglese è l’humus in cui i preraffaelliti affondano e sviluppano le radici. Il periodo compreso fra il 20 giugno 1837, data d’incoronazione della regina Vittoria, e il 22 gennaio 1901, data della sua morte, corrisponde ad un’epoca di pace e di grande splendore culturale segnata dagli accordi presi fra le grandi potenze durante il Congresso di Vienna nel 1815. Questa stagione segue l’era georgiana e precede quella edoardiana, e la critica storica la fa convenzionalmente iniziare con il Reform Act del 1832[1]. La seconda metà di questo periodo coincide con la Belle Époque europea, caratterizzata da una raffinata sensibilità in ambito artistico e dallo sviluppo dell’Art Nouveau che si esprime nell’edilizia, nell’illustrazione e nelle arti applicate con la preponderanza del motivo lineare. Il quadro storico vede un forte incremento demografico di Inghilterra, Galles e Scozia dovuto alla seconda rivoluzione industriale e alle condizioni di rinnovata serenità, ma che accentua in alcuni casi il grande divario fra ricchezza e povertà. Conseguenza della crescita industriale fu l’allontanamento dalle campagne e il costituirsi delle periferie cittadine e dei sobborghi, in cui le condizioni igieniche precarie erano la quotidianità. Nelle fabbriche e nelle miniere il lavoro minorile era largamente diffuso, così come l’analfabetismo e la prostituzione, documentati da una serie di opere letterarie dell’autore Charles Dickens (1812-1870): “David Copperfield” (1849-1850), “Oliver Twist” (1837-39) e “Hard Times” (1854)[2].

La popolazione irlandese, al contrario, subì un forte calo dovuto alle carestie. Tra il 1837 e il 1901 milioni di persone emigrarono negli Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Nuova Zelanda e Australia. La realtà dello sfruttamento coloniale, allora molto perseguito, fu mascherata da alcune trattative o compromessi da parte della regina; frequenti erano accordi ed equilibri precari fra classi come i contributi verso gli indigenti in cambio del loro appoggio all’istituzione per mantenere gli antichi privilegi di casta. Ciò nonostante permaneva un’intensa lacerazione sociale alla quale cercarono di far fronte numerosi ministri divisi fra le fazioni wigh e tory[3]. La politica si orientò verso il liberalismo con molte riforme ad opera di Robert Peel (1788-1850) che liberalizzò il commercio dei cereali sulla base della concezione fisiocratica[4], Benjamin Disraeli (1804-1881) che si propose l’obiettivo di tutelare le grandi famiglie agricole e Henry John Temple Palmerston (1784-1865) forte assertore della guerra di Crimea (1853-56) contro la Russia. Questo scontro fu l’unico che interessò la Royal Navy in maniera rilevante oltre alla conquista dell’India e del canale di Suez nel 1875 e accrebbe così l’espansionismo britannico in Asia e Africa ottenendo l’egemonia sul Baltico. Inoltre William Ewart Gladstone (1809-1898) ampliò ulteriormente il suffragio maschile con la Terza legge elettorale nel 1884 e abolì il clientelismo allora dilagante in Parlamento con metodi meritocratici e tramite libero concorso; infine il governo Salisbury (1830-1903) combatté per garantire diritti alle Unioni di Lavoratori e ai Sindacati. Celebre fu lo sciopero in quegli anni delle ragazze impiegate nelle fabbriche di fiammiferi riconducibile al movimento del cartismo. Con questo governo si concluse la stagione liberale del regno con un ritorno alle posizioni conservatrici di Neville Chamberlain (1869-1940), accanito sostenitore dell’Imperialismo. Tali convinzioni furono rafforzate dall’influenza esercitata dal matrimonio della regina Vittoria con il cugino Alberto principe di Sassonia-Coburgo-Gotha (1819-1861), anch’egli conservatore. L’ideologia razionalistica borghese fu il nucleo esistenziale dove si formarono i vari movimenti artistici e culturali dell’età vittoriana: il tentativo di conciliare la fede ed il progresso sfociò nella concezione positivista ereditata dall’Illuminismo che trovava speranza nella scienza e nello sviluppo. Durante la prima Esposizione Universale del 1851 a Londra, l’introduzione di nuovi materiali rese il ferro protagonista nella costruzione del Crystal Palace ad opera dell’architetto Joseph Paxton.

John Ruskin (1819-1900), le cui teorie fecero nascere ed influenzarono profondamente i preraffaelliti, condannò l’architettura dell’Esposizione definendola il vero modello della disumanizzazione meccanica di un progetto. Nel suo libro “The Stones of Venice” (1851) esplicò quello che sarà il motore dell’Aesthetic Movement: una ribellione nei confronti dell’accademismo moraleggiante classico in favore di un’arte libera e piacevole per l’occhio, ma soprattutto l’intento di riportare una raffinata e artigianale concezione dell’arte e della vita stessa in Inghilterra, ove “la vitalità delle sue moltitudini viene sfruttata come carburante per alimentare il fumo delle fabbriche”[5]. La reazione al razionalismo, all’accademismo e all’utilitarismo promulgato da Mill (1806-1873), Bentham (1748-1832) e Malthus (1766-1834), secondo cui la ricchezza e l’utile sono sinonimi di benessere, determinò la nascita del movimento Preraffaellita che può essere inscritto nel clima del Simbolismo.

I preraffaelliti

Il termine Preraffaellismo rinviava ad un determinato rifiuto verso il manierismo e verso la figura di Raffaello, considerato colpevole di aver tradito la verità per realizzare la bellezza. I preraffaelliti infatti prediligevano un ritorno alla natura tout court e al primitivismo, rifugiandosi nelle atmosfere sognanti di un passato permeato di suggestioni mitiche, il Medioevo. La volontà di evadere dalla società moderna e industrializzata ed il senso di malcontento nei confronti dei valori borghesi, portarono a una retrospettiva fuga disperata.

Nel 1848 al n.83 di Gower Street a Londra nacque la Pre-Raphaelite Brotherhood, fondata da William Holman Hunt (1827-1910), John Everett Millais (1829-1896) e Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), ai quali si aggiunsero lo scultore Thomas Woolner (1825-1892), il pittore James Collison (1825-1881) e i letterati Frederick George Stephens (1828-1907) e William Michael Rossetti (1829-1919). Tutti, tranne quest’ultimo, provenivano dall’organizzazione della Royal Academy considerata dagli studenti l’espressione angusta di un linguaggio “sloshy”, cioè “fangoso” ed impregnato della pittura tardo-barocca allora in voga. Dalla loro poetica nacque, in opposizione, una pittura chiara dalle stesure cromatiche brillanti di colori puri su superfici bianche ancora umide, secondo una tecnica che richiamava l’affresco e che era già stata adottata nell’acquerello inglese[6]. I preraffaelliti si riunivano nel piccolo studio di Hunt in Cleveland Street o nella casa dei genitori di Millais, dove erano soliti disquisire su tematiche quali la vera essenza della bellezza e le sue implicazioni sociali; inoltre frequentavano anche il piccolo club di disegnatori “The Cyclographic Society” dove sottoponevano le loro opere al giudizio comune. L’ispirazione preraffaellita derivava anche dalla letteratura, gli esponenti guardavano ai romantici come Keats, Shelley e Byron. Moltissime erano le opere che raffiguravano i componimenti di questo autore, basti citare il soggetto di Ophelia che meglio incarnava l’ideale femminile di bellezza decadente e di femme fatale, interpretato da Millais, Rossetti, Hughes (1832-1915), Collison (1825-1881) e molti altri.

Il ruolo della donna nell'800 prima dei preraffaelliti

La vita delle donne nell’Ottocento era relegata all’ambiente domestico, in quanto “angeli del focolare”, infatti quest’ultime non potevano avere una professione vera e propria o un proprio libretto di risparmio, così come votare e possedere delle proprietà, quindi lavorare era un gesto di emancipazione. Dal punto di vista giuridico la donna non aveva alcun peso, così come i bambini: solo dopo essersi sposata era riconosciuta come una vera e propria identità, unendosi al coniuge maschile e assicurandogli fedeltà e obbedienza.

Il reddito di una eventuale moglie lavoratrice, talvolta insegnante o domestica, apparteneva totalmente al marito così come la sua proprietà personale o dote, che anche in caso di divorzio rimaneva al coniuge. I bambini erano sotto la proprietà del padre che poteva decidere anche di allontanarli dalla madre in maniera definitiva. In compenso, una volta sposata, in caso di reati commessi, la donna non poteva essere punita ma l’accusa ricadeva sul marito. Essa non poteva stipulare, inoltre, alcun tipo di contratto senza l’approvazione di quest’ultimo. Le donne erano praticamente considerate “ornamento della società” e garantivano la continuità della prole dinastica in funzione dell’uomo nella coppia.

I compiti della donna erano l'organizzazione della casa, l'istruzione della servitù e il compito di essere “sollievo ai malati”, quindi prendersi cura della salute dei membri della famiglia. Isabella Beeton nel 1861, all’interno dell’opera “Il manuale della sig.ra Beeton sull'amministrazione della famiglia”, utilizza il termine "generale della famiglia" per descrivere al meglio questi aspetti.

Il corpo della donna doveva tendere ad una condizione di purezza ed era di esclusiva proprietà del marito, inoltre non poteva essere mostrato ad altri uomini, cosa non reciproca per il marito. Infatti padroni di casa potevano dormire con le proprie inservienti o con altre donne in quanto necessità biologica maschile. In età vittoriana la prostituzione era un fenomeno molto diffuso, considerata dagli ecclesiastici la punizione per le donne che non avevano seguito la volontà dei loro mariti. Se l’uomo non avesse ritenuto la donna di proprio gradimento, perché considerata “sporca” o infedele, l’avrebbe potuta cacciare dalla propria casa chiedendo il divorzio.

L’opinione comune intendeva l’istruzione per le donne deleteria in quanto le avrebbe potute far impazzire, facendo sviluppare in loro forme di nevrosi e psicosi, pensiero che derivava dalla convinzione dell’inferiorità psicologica e intellettiva della donna durante l’epoca vittoriana.

Nonostante le ingiustizie questo periodo storico si aprì anche a grandi conquiste per il genere femminile, in particolare per quanto riguarda il divorzio e lo status sociale. L'Atto per la custodia dei minori, nel 1839, consentì alle madri di condotta irreprensibile il contatto con i propri figli in caso separazione e divorzio e l'Atto di causa matrimoniale del 1857 permise alle donne di avviare il divorzio. Nel 1873 l'Atto per la custodia dei minori estese la custodia dei figli a tutte le madri, indipendentemente dal loro comportamento. Nel 1878 con l'Atto di proprietà delle donne sposate e nel 1884 con l’Atto di proprietà delle donne sposate la donna passò dallo status di “proprietà privata” a persona distinta e indipendente.

I preraffaelliti con la loro arte riescono però a sovvertire lo status quo: in un'epoca in cui, come detto, la donna era solo un ornamento, essi riescono ad elevarla, dandole quasi un'aura di sacralità e ridandole un ruolo centrale. Ne celebrano l'armonia, la bellezza e ne fanno il soggetto principe dei loro quadri.

Note

[1] Il Reform Act è noto come Legge sulla Rappresentanza del Popolo la quale ha introdotto numerose riforme al sistema elettorale inglese e gallese per evitare e abolire gli abusi ed il clientelismo che vigeva tra i membri del Parlamento e fu promossa da Lord Grey, membro whig. Da C. Capra, Storia Moderna, Le Monnier, 2004.

[2] G. Himmelfarb, The idea of poverty: England in the eary industrial age, Faber, Londra 1984, pp. 376 – 377.

[3] G. De Ruggiero, La formazione dell’Impero britannico, in L’Europa nel sec. XIX, Padova, 1934. pp.477-513.

[4] Con il termine fisiocrazia si intende designare una dottrina economica sviluppatasi in Francia negli anni sessanta del settecento in opposizione al preesistente mercantilismo con lo scopo di risollevare le finanze francesi dopo la Guerra dei sette anni (1756-1763) dalla quale uscì sconfitta insieme a Spagna, Russia, Svezia Polonia e Austria subendo la vittoria di Inghilterra e la rafforzata Prussia. Il maggior promotore teorico di questo indirizzo fu Quesnay (1694-1744) che influenzò successivamente Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823). Essa si basava sull’idea che l’agricoltura fosse la principale fonte economica di un paese e solo la classe degli agricoltori produceva ricchezza, le altre classi si limitavano a trasformarla. Da H. Landreth, David C. Colander, Storia del pensiero economico, Il Mulino, 1996.

[5] A. Smith, L.Beatrice, Preraffaelliti l’utopia della bellezza ,catalogo della mostra (Torino, 19 aprile-13 luglio 2014), 24 Ore Cultura, 2014, p.154.

[6] M. Kitson,G. Arbore Popescu, La pittura in Europa la pittura inglese, Mondadori Electa, 1998, pp.10-11, T. Pugliatti, Il simbolismo nella pittura Europa. Dai preraffaeliti all'Art Nouveau, Magika, Messina, 2015.

Bibliografia

Capra C., Storia Moderna, Le Monnier, 2004.

De Ruggiero G., La formazione dell’Impero britannico, in L’Europa nel sec. XIX, Padova

Hawksley L., Lizzie Siddal. Il volto dei preraffaelliti, 2019

Himmelfarb G., The idea of poverty: England in the eary industrial age, Faber, Londra 1984.

Landreth H., David C. Colander, Storia del pensiero economico, Il Mulino, 1996.

Smith A.,Beatrice L., Preraffaelliti l’utopia della bellezza ,catalogo della mostra (Torino, 19 aprile-13 luglio 2014), 24 Ore Cultura, 2014.

Nasce a Macerata nel 1998, dopo la maturità scientifica consegue la laurea triennale in Beni Culturali indirizzo storico-artistico presso l'Università degli Studi di Perugia con una tesi dal titolo "L'alfabeto del secondo preraffaellismo a Roma. Alma Tadema e l'Esposizione Internazionale del 1883", un estratto della quale viene pubblicato a febraio 2020 sulla rivista Archeomatica, dedicata alle nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali.

Ha acquisito esperienza nel settore attraverso una serie di tirocini formativi presso Ll Labirinto della Masone (Parma), la Fondazione Ranieri di Sorbello (Perugia) e presso la Diocesi di Ascoli Piceno con il progetto "Chiese Aperte: sulle vie del Romanico ad Ascoli" nel 2017.

Ha svolto l'attività di giornalista per un quotidiano online e attualmente è iscritta al corso magistrale di Beni Culturali presso l'Università di Firenze. All'interno di Storia dell'Arte è redattrice e referente per la regione Marche.

IL NUDO FEMMINILE: OPERE A CONFRONTO

A cura di Maria Anna Chiatti

La pittura è discorso mentale

Leonardo da Vinci

La rappresentazione del nudo femminile nella storia ha significato molte cose, diverse tra loro. Uso “significato” non a caso, giacché il nudo è un segno portatore di senso (si può certamente dire che è semioforo). Questo vuol dire che ogni volta che noi vediamo un nudo femminile dipinto su una tela, una tavola, un vaso, quel soggetto ci comunica una specifica intenzione. E noi, spettatori, lettori, interpreti delle opere ne leggiamo il messaggio, a volte senza neanche prestarvi particolare attenzione.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne questo contributo intende stimolare un’interpretazione più attenta e consapevole di ciò che guardiamo, per cominciare dall’arte a finire al mondo che ci circonda.

Il nudo femminile dagli Egizi al Medioevo

Se la nascita della pittura è legata all’utilizzo come mezzo di comunicazione con la divinità, assumendo un valore propiziatorio o evocatorio, in un tempo relativamente recente della propria storia l’uomo ha cominciato a considerare l’arte come linguaggio impiegabile per diverse finalità. Possiamo ritrovare alcuni esempi di nudo femminile, sebbene stilizzati, nella pittura egizia (fig. 1), con valore prevalentemente religioso. I Greci cominciarono poi a dipingere senza scopi magici ciò che accendeva l’immaginazione dell’artista: è interessante notare come la stragrande maggioranza dei nudi dipinti in Grecia (almeno quelli giunti fino ai nostri giorni) fosse di genere maschile: a ben guardare il nudo femminile non è che la fredda riproduzione di quello maschile, con l’aggiunta di una certa eleganza e, naturalmente, dei seni (fig. 2).

La pittura etrusca, di contro, raffigurava nudi di uomini e donne indistintamente, e questo è ben visibile sia nella decorazione delle tombe[1] che in quella di vasellame di vario genere (molti esempi di pittura a soggetto erotico sono conservati in una sala dedicata nel Museo Nazionale Etrusco di Tarquinia). L’attenzione all’anatomia dei corpi che gli Etruschi dedicarono alle rappresentazioni di nudo è un unicum nel panorama artistico occidentale fino al Rinascimento (figg. 3-4), ed è dovuta con estrema probabilità ai costumi sessuali dei Tirreni, particolarmente liberi e condannati sia dai Greci che dai Romani.

Nella pittura dei Romani tuttavia il nudo femminile ebbe un certo successo, e soprattutto fu un soggetto particolarmente valorizzato dalle modalità di esecuzione che prevedevano forti contrasti di luci e ombre; modalità che si prestavano molto bene a riprodurre la vita della carne (fig. 5). Nella figura 5 sta una donna che danza, probabilmente a conclusione di un rito di iniziazione a Dioniso: le forme sono sinuose, il volto girato, il panneggio acuisce il movimento del corpo. Quale che fosse il contesto entro cui si inseriva questa scena, ci troviamo di fronte ad un nudo del tutto consapevole della propria finalità: essere osservato.

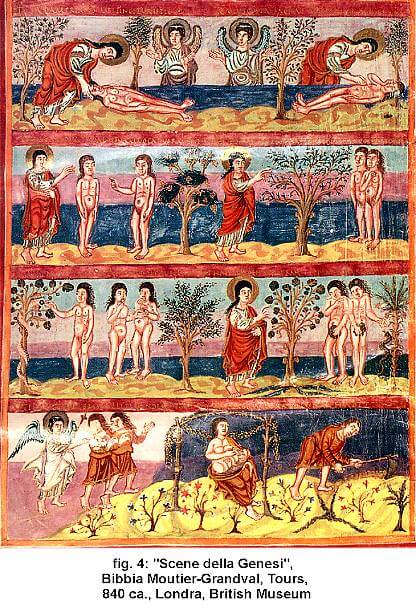

In seguito, la cultura religiosa cristiana tese a stilizzare nuovamente le linee dei corpi. Per secoli il nudo femminile fu praticamente bandito dalle rappresentazioni pittoriche, con l’unica eccezione della Progenitrice (fig. 6). Eva era di fatto solo una donna svestita, e veniva raffigurata sempre come monito al peccatore, con fattezze spesso imbruttite a causa della propria colpa.

Il distacco tra il nudo femminile e i pittori non si colmò se non agli albori del secolo XV; con le tendenze artistiche tardomedievali (che vanno sotto la dicitura di Gotico Internazionale), infatti, assistiamo allo sviluppo di corpi allungati e molto eleganti, tuttavia l’unico esempio di nudità furono ancora i Progenitori (fig. 7).

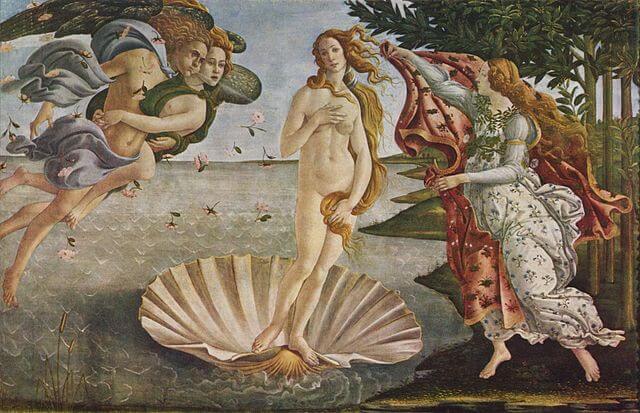

La donna nuda dal Rinascimento al Barocco

Il Rinascimento italiano fu un momento di importante rivoluzione in tutto il mondo occidentale per il modo di concepire l’arte (e di farla). La riscoperta della bellezza del nudo femminile ne fece parte, ragion per cui fiorì una grande quantità di rappresentazioni di Venere (fig. 8), delle Grazie (fig. 9) e di Leda (fig. 10). La gamma dei soggetti quindi si ampliò, dischiudendosi dal solo ambito religioso alla miriade di possibilità di rappresentazioni mitiche, che ebbero grande successo.

Si aprì così una fase estremamente feconda del rapporto artistico con il nudo femminile, con corpi casti ma molto sensuali, dalle forme opulente o scultoree. Un’era del nudo, in cui quasi ogni dipinto che non fosse a soggetto religioso raffigurava una donna senza veli.

Si rende necessaria, a questo punto, una precisazione. L’esperienza estetica del nudo d’arte si situa nella maggior parte dei casi (a patto da non essere sovrastati dalla sindrome di Stendhal o da quella di Pigmalione) su un piano rappresentazionale, che sta altrove rispetto a quello reale. Questo perché ovviamente un nudo femminile dipinto non provoca le stesse reazioni di uno in carne ed ossa, ma anche perché ogni opera è diversa dall’altra, quindi noi percepiamo ogni nudo in maniera differente: se la Venere di Botticelli fonde in sé la proporzione pagana e un certo misticismo cristiano, le Grazie di Raffaello rappresentano l’ideale formale della pittura italiana di inizio secolo. Per quanto riguarda i nudi di Leonardo, il realismo delle carni è talmente vivo da risultare nient’altro che meraviglioso. Un’altra Leda di sconvolgente bellezza è raffigurata da Rubens in uno stile che è già barocco (fig. 11); è altamente probabile che il dipinto sia stato derivato dalla perduta opera di Michelangelo. Come che sia, le membra della donna creano linee così sinuose da rendere impossibile distogliere lo sguardo dal dipinto; resta impressionante l’accuratezza dei tratti del bel volto e dell’acconciatura.

Chiaramente di diversa intenzione è la Maddalena penitente del Cagnacci (fig. 12), senza dubbio un’opera di grande impatto. Rappresenta Maria Maddalena con i classici attributi della sua vita eremitica[2], tuttavia la santa è languida e in deliquio. Per questo lo sguardo dello spettatore non ne coglie l’ascesi e né la penitenza, ma la sensualità dichiaratamente esposta.

Vent’anni dopo, ironica, una vezzosa Venere di Velázquez (fig. 13) comunica un certo languore mentre si guarda allo specchio, in una pura espressione di vanità.

Verso la nudità contemporanea

L’ultimo dipinto di questa breve, personalissima (e certamente non esaustiva) storia del nudo femminile è la Nuda di Subleyras (fig. 14). Un’opera tanto bella quanto enigmatica. Il pittore era un celebre ritrattista, e in certo senso questa tela è il rovescio di un ritratto. In quanto osservatori ci è negato il volto, un fatto che di per sé basta a contravvenire tutte le convenzioni sociali e iconografiche della ritrattistica (la stessa Venere Rokeby è ritratta di schiena, ma ci mostra il volto riflesso nello specchio). Oltre a ciò, ci ritroviamo nella imbarazzante condizione del voyeur: la donna ritratta (una modella? Un’amante? La moglie dell’autore?) non sa quale sia il nostro sguardo proprio come noi non sappiamo quale sia il suo.

L’enigma dell’opera infatti non sta tanto nella nudità esposta, o nella posizione della modella, quanto nel fatto che questa è stata spogliata di ogni attributo iconografico. Potrebbe essere chiunque, eppure non potrebbe essere che lei. Non c’è stilizzazione o semplificazione; il corpo è precisamente descritto dalla curva del collo ai piedi. Stiamo guardando questa donna e non un’ideale di donna.

Questo aspetto rende la Nuda un’opera unica non per la bellezza della sua nudità; d’altronde molte ninfe e Veneri erano già state ritratte in pose discinte e seducenti. Ma solo perché ci aspettiamo che possa girarsi da un momento all’altro e rivelarsi completamente.

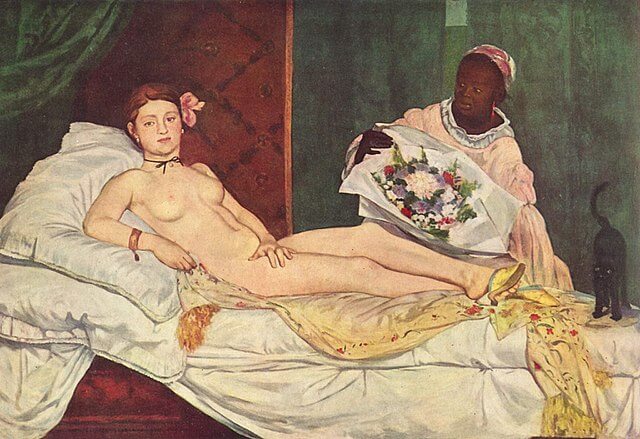

Un secolo dopo Édouard Manet utilizzò questo stesso espediente, che potremmo dire di agnizione, per realizzazione l’opera che ha cambiato definitivamente il modo di dipingere il nudo femminile: Olympia (fig. 15).

Note

[1] Per un approfondimento su questo tema: https://www.progettostoriadellarte.it/2020/04/21/tarquinia-citta-etrusca/

[2] Gli attributi tipici dell’iconografia di Maddalena sono la croce, il vasetto di nardo con cui ha unto i piedi di Gesù, il teschio (simbolo di memento mori) e la disciplina con cui castiga le carni.

Bibliografia

Di Monte M., Il reato del corpo. Il nudo femminile tra canone ed effrazione, in Tomassi B. (a cura di) La forma della seduzione. Il corpo femminile nell’arte del ‘900, Milano 2014, pp. 20-29

Marin L., Della Rappresentazione, Roma 2002

Gennari Santori F., Pietromarchi B. (a cura di), Eco e Narciso, Electa, Milano 2018

Cinotti M., La Donna Nuda nella Pittura, Novara 1951

Sono nata a Tarquinia (VT) nel 1991. Ho frequentato il Dipartimento di Beni Culturali all’Università degli Studi della Tuscia, a Viterbo, laureandomi in storia moderna nel 2015 con la tesi “Vizi e virtù del cioccolato. Analisi di un documento toscano del Settecento”, e successivamente nel 2018 con una tesi dal titolo “Diversi modi di consumare il cacao: il discorso dei gesuiti sulla cioccolata dall’America all’Europa in età moderna”. Nel 2019 ho frequentato il Master of Art alla Luiss Business School, e, nell’ambito del master, sono stata cocuratrice della mostra “Habitat. Relazioni Trasversali”, che si è tenuta nella splendida cornice borrominiana della Casa delle Letterature. Attualmente sono stagista alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, a Palazzo Barberini.

Sono innamorata della bellezza, che per me si traduce in arte e buon cibo, e spero di riuscire a rendere questo mio amore nei miei articoli. All’interno di Storia dell’Arte sono caporedattrice per il Lazio.

LA "PITTORA" ARTEMISIA GENTILESCHI

A cura di Ornella Amato

«Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch’io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l’altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne»

Dichiarazione di Artemisia Gentileschi dagli atti del processo per stupro.

Roma 1612.

Con la Lg. Nr .66 del 15 febbraio 1996 lo stupro non è più un reato contro la morale, ma viene riconosciuto al pari di un crimine contro la persona.

Note biografiche

Artemisia Gentileschi nasce a Roma l’8 Luglio 1593, e muore a Napoli nel 1653. Figlia di Prudentia Montone e Orazio Gentileschi, è proprio dal padre che “eredita” l’arte pittorica e, grazie allo stesso padre, viene avviata all’arte della pittura, nel momento in cui Orazio intuisce il talento della figlia che, dentro le mura di casa, copiava le opere di altri artisti.

Quella di Orazio Gentileschi è un’intuizione “geniale” per quegli anni: la società seicentesca romana in cui viveva, infatti, costringeva la donna ad una “sottomissione” silenziosa all’interno di una società patriarcale, dove alle donne era regalato esclusivamente il ruolo di “educatrici” della casa, ossia la crescita dei figli; Artemisia però era dovuta crescere in fretta, a causa della morte della madre quando era appena dodicenne.

Ciononostante Orazio Gentileschi si rivela un uomo “ante litteram”, non nega alla figlia di esprimere la sua arte, come probabilmente avrebbe voluto la società del tempo, un tempo durante il quale una donna in un atelier era impensabile, ma la manda a bottega da un suo amico, Agostino Tassi, ma proprio questo è l’incontro che cambia e segna la vita e le opere di Artemisia.

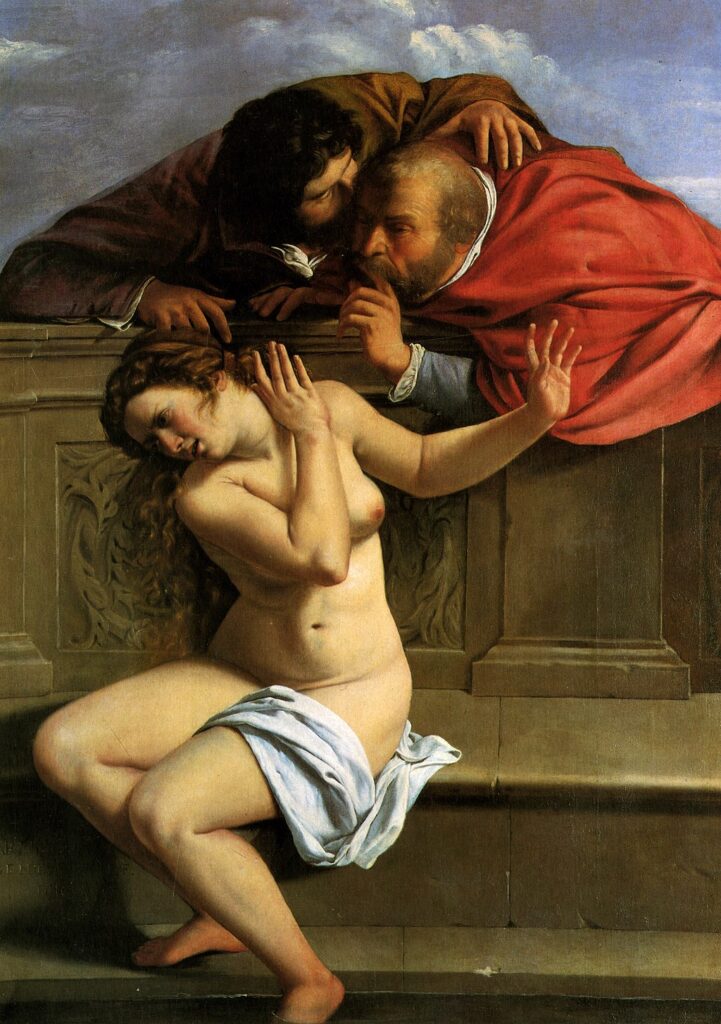

Artemisia Gentileschi: l’arte e lo stupro

Stando alla datazione di Susanna e i Vecchioni (1610), l’opera sarebbe antecedente la violenza (ma sulle sue opere, spesso si discorda sulle datazioni), sebbene nel volto di Susanna molti critici leggano, uno sdegno, una qualsivoglia forma di rigetto alle attenzioni, ma di certo si tratta di un’opera giovanile e non deve sfuggire allo sguardo la delicatezza delle forme del corpo sinuoso di Susanna che è in totale armonia con la perfezione di esecuzione che - volutamente - contrasta coi volti scuri dei due uomini.

Eppure lo stupro è certo all’anno 1611, data la presenza di date nei documenti processuali, tutt’oggi conservati all’Archivio Vaticano. Dopo la violenza subita, secondo la consuetudine del tempo, colui che l’aveva presa con violenza avrebbe dovuto procedere con un “matrimonio riparatore”, cosa che il Tassi rifiutò; fu per questo che Orazio Gentileschi procedette per le vie legali, portando il Tassi ad un inevitabile processo, sebbene non ne sarebbe stata certa la condanna; infatti si tentò con la forza di estorcere ad Artemisia una confessione nella quale ammettesse che si era concessa volutamente al Tassi e che non c’era stata violenza alcuna. Per costringerla a testimoniare il falso fu sottoposta alla terribile tortura della “sibilla”, la peggiore per un pittore, ovvero le legarono con delle corde le dita fino a fargliele sanguinare; Artemisia però non cedette, e confermò tutto.

Per “il reato a lui ascritto” Tassi fu condannato all’esilio il 27 novembre 1612. Per la prima volta nella storia, si condannava un uomo per stupro.

Gli anni dopo i “fatti di Roma”

Due giorni dopo la sentenza, Artemisia Gentileschi sposò il pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi, un matrimonio combinato dal padre, ma necessario per riabilitare il nome della figlia, ma la rabbia di quanto subito, nonostante avesse avuto giustizia, non l’aveva abbandonata e, probabilmente, è sulla scia di questi sentimenti che nasce una delle sue opere più note: Giuditta che decapita Oloferne

La critica concorda che è proprio in questa tela che Artemisia esprime tutta la rabbia per quanto subito: la mano di Giuditta che stringe i capelli della testa di Oloferne perché non si muova (lei stessa aveva dichiarato al processo di aver tentato di liberarsi dal suo aggressore tirandogli i capelli), la lama che si infila nelle carni per decapitarlo, il sangue che scorre lungo le lenzuola, il tutto ha il sapore di una rabbia sfogata attraverso la tela. Questa non sarà però l'unica tela nella quale Artemisia darà sfogo alla sua rabbia attraverso la rappresentazione di soggetti dalla morte cruenta: quasi sempre prediligerà racconti di violenze per mano di una donna, o soggetti come la Lucrezia, che aveva subito la sua stessa violenza e a seguito della quale si pugnala.

Col matrimonio Artemisia lasciò Roma alla volta di Firenze, dove divenne la prima donna ad essere ammessa all’Accademia del Disegno e, da qui, da questi avvenimenti, si alza, senza mai fermarsi, la parabola artistica della “pittora”, come la chiameranno a Napoli.

Realizzerà anche una seconda versione di Giuditta e Oloferne.

Gli anni che seguirono quelli fiorentini, durante i quali si era avvicinata a Galileo Galilei e al giovane Buonarroti, furono anni di viaggi in Italia, compiuti prevalentemente a Genova, a Venezia e poi a Napoli, dove è vicina ai caravaggeschi, ma soprattutto ricchi di opere.

Dopo una breve parentesi alla corte di Carlo d'Inghilterra, torna a Napoli per restarci fino alla fine dei suoi giorni. Correva l'anno 1653.

La parabola storico - artistica di Artemisia Gentileschi è la parabola della vita di una donna che, al di là del suo tempo, non si piega alle convenzioni. E’ la prima pittrice della storia, è la prima donna che ha il coraggio di imporre la sua arte, andando “a bottega” , si piega ma non si spezza dopo essere stata stuprata dal suo stesso maestro, ha il coraggio della “denuncia” per quanto subito, sotto tortura non cede, cade, si rialza e vince sul suo aggressore; ciononostante un senso di rabbia e di dolore farà da filo conduttore alle sue opere, nonostante usi colori cangianti che quasi contrastano coi volti dorati dei suoi personaggi nei quali, attraverso colpi di pennello, è scritto il dolore che l’ha segnata per la vita.

Bibliografia

V. Pacelli - La pittura napoletana da Caravaggio a Luca Giordano - Cap II pag. 64

Ed. scientifiche Italiane