LA MADONNA DELL’ARCO: UN RITO PASQUALE

A cura di Ornella Amato

Introduzione: la Madonna dell'Arco il Lunedì in Albis

Nell’ambito delle celebrazioni pasquali l’arte spesso si è esplicata non solo attraverso le opere di grandi artisti, ma anche e soprattutto attraverso il fervore popolare, che ha sempre riconosciuto nel sacro triduo di Pasqua non solo la sacralità del cattolicesimo, ma il nucleo su cui tutto si fonda, celebrando e riportando nell’arte le ore e i giorni della Passione, della Morte e della Resurrezione del Cristo. Questo concetto è particolarmente vivo e presente a Napoli grazie alla tradizione della cosiddetta Madonna dell'Arco.

Arte e associazioni popolari: lo strano caso della Madonna dell’Arco

In particolare sono state le opere d’arte a farsi portavoce, probabilmente loro malgrado, del popolo, poiché non solo l’arte maggiore, ma soprattutto l’arte popolare, ha dato vita ad una forma artistica che, sebbene considerata minore, impegna ogni anno uomini e donne: stiamo parlando dello “strano caso” della Madonna dell'Arco, che ci pone di fronte ad un'arte popolare poco conosciuta o comunque nota quasi esclusivamente nell'hinterland partenopeo, che vede la luce ogni anno nel giorno del Lunedì in Albis, mostrandosi in tutta la sua grandezza.

Il Lunedì in Albis

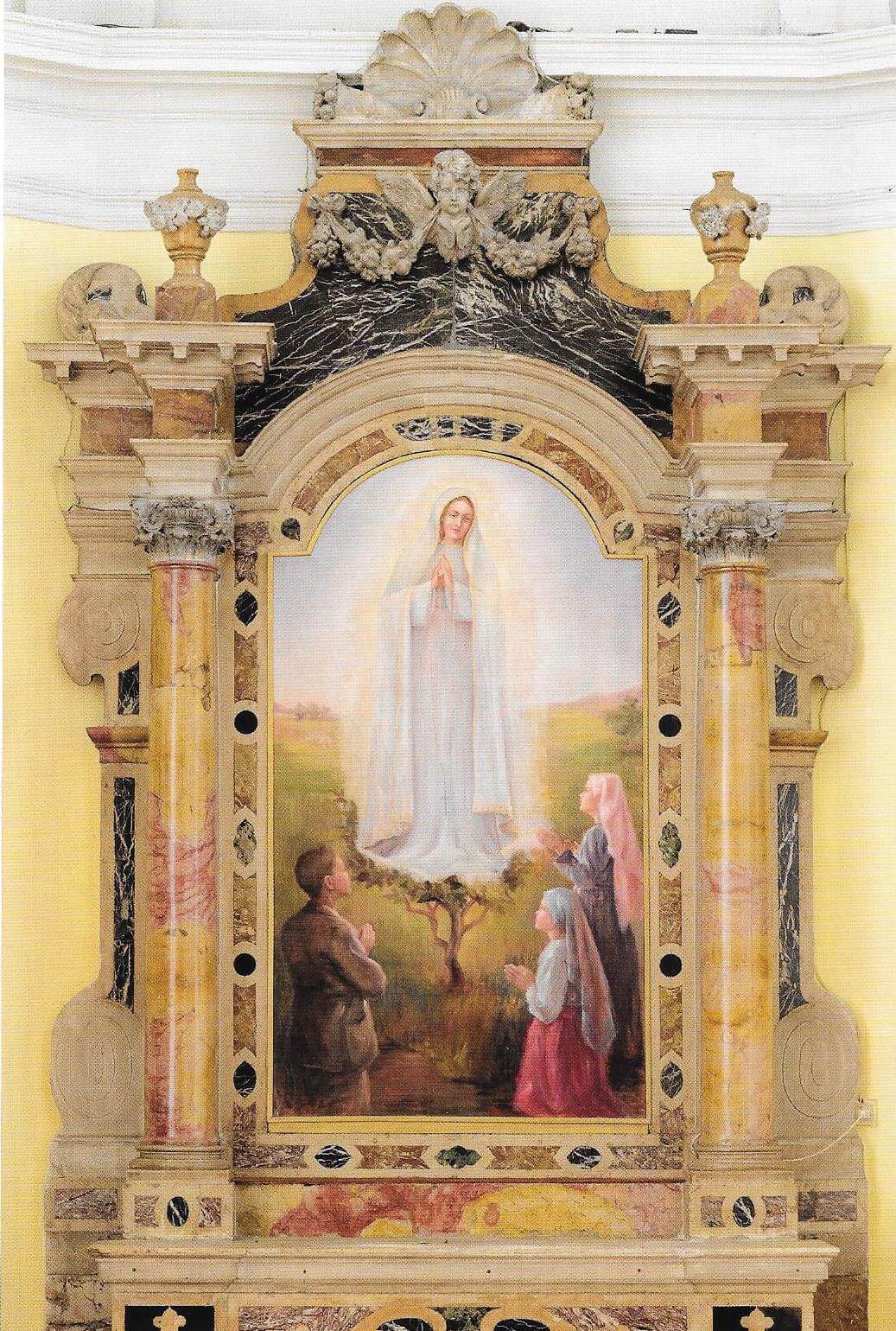

Era il 6 Aprile 1450, un lunedì in Albis appunto, ed esisteva un’edicola all'interno della quale vi era un affresco raffigurante una Madonna con Bambino.

Nei pressi di quell’edicola, nel lunedì di Pasquetta, la gente del luogo era solita raccogliersi e, durante una partita di pallamaglio che si disputava tra due contadini, il perdente bestemmiò violentemente contro la Madonna e le scagliò contro la palla stessa.

La Sacra Immagine fu colpita sul viso e, da una guancia, ne sgorgò del sangue vivo tanto da gridare immediatamente al miracolo; subito il contadino blasfemo fu arrestato e condannato per direttissima all'impiccagione ad un albero di tiglio, accanto all'edicola, che in 24 ore seccò.

L’edicola era ormai divenuta un luogo di culto mariano.

Il 3 Aprile 1589, lunedì di Pasquetta, una donna, Aurelia del Prete, a seguito dell’insistenza del marito, si recò alla Sacra edicola per voto e grazia ricevuta: essendosi ferita gravemente ad un piede mentre spaccava della legna e temendo di rimanere storpia, fece voto alla Madonna dell'Arco che, se fosse guarita, le avrebbe portato in dono dei ceri il lunedì successivo la Pasqua, il lunedì in Albis, appunto; e così fu. Guarì, e per riconoscenza pensò di portare con sé anche un maialino, che perse nella folla. Dalla rabbia iniziò a bestemmiare così come era sua abitudine fare: giunta davanti la cappella inveì contro il marito, gettò violentemente a terra il dono in cera realizzato per ex voto, inveì contro la Vergine e i presenti, ma a nulla valsero i tentativi di calmarla: la notte tra il 21 e il 22 Aprile 1590, ovvero tra la domenica della Pasqua e il lunedì in Albis dell’anno successivo, i piedi di Aurelia si staccarono improvvisamente dalle gambe.

Si racconta che a seguito di ciò Aurelia si convertì e chiese perdono alla Vergine del suo comportamento e delle sue bestemmie; successivamente i piedi, inizialmente nascosti in una gabbietta, furono esposti alla visione dei fedeli per volere di uno dei Cavalieri dei Seggi della città di Napoli. Tutt'oggi sono visibili al museo di ex voto presente all'interno del Santuario stesso, e che sorge a partire dal ‘600 nel luogo dove un tempo sorgeva la piccola edicola da cui tutto ebbe inizio.

I “Vattienti”

Il culto della Madonna dell'Arco è un culto che si è diffuso un primo momento soprattutto nelle fasce più basse e più popolari dell'hinterland partenopeo fino ad arrivare al cuore pulsante della città di Napoli, ai suoi vicoli a ai suoi quartieri, soprattutto i più popolari dove ci si affida ‘a Mamm e ll’Arc ’ perché protegga senza remore i suoi figli.

I fedeli durante questa festa sono vestiti totalmente di bianco: pantaloni e maglia bianca per gli uomini, gonne, calze e maglie bianche invece per le donne; tutti indossano una fascia bicolore rossa e blu generalmente bordata di nastri dorati. È possibile sentirli per le vie dei quartieri della città a partire dal 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nota al culto cattolico come “la prima Pasqua”, che chiedono offerte da portare al Santuario nel giorno del lunedì in Albis, oltre che per realizzare stendardi e carri per celebrare la Madonna dell'Arco.

Vengono chiamati “vattienti” o più semplicemente “fujenti” poiché, giunti al Santuario, corrono a gruppi verso la Sacra Immagine, oggi posta sull’altare maggiore.

I carri e gli stendardi

I carri, spesso realizzati in cartapesta, legno e coi materiali più svariati, sono considerati tra la maggiore esplicazione non solo di un'arte popolare ma anche dell’elevazione e della fede al culto della Madonna dell'Arco: sono realizzati tendenzialmente a mano, hanno grosse dimensioni e sono trasportati a spalla dai fedeli. Le loro dimensioni sono notevoli, la loro iconografia è abbastanza convenzionale: non mancano mai realizzazioni della statua della Vergine dell’arco in trono col Bambino, il Cristo Risorto ed elementi della natura che li circondano.

Oltre ai carri, gli stendardi votivi e le bandiere sono la maggiore elevazione che si possa offrire anche perché la loro produzione comporta costi che sono abbastanza elevati e che spesso sono sostenuti non solo a carattere personale, ma anche a carattere comunitario; l'elevazione della bandiera a chi ha saputo dare conforto e aiuto concreto in un momento di totale disperazione segue il motto: “Elevate bandiere stendardi al Signore unica potenza degna di lode”.

Presentano tutti un’iconografia abbastanza simile: grossi gonfaloni dalla forma rettangolare, le dimensioni variano tra i 2 e i 4 m, vengono issati su grosse aste verticali sormontate da aste orizzontali che presentano le stesse dimensioni del lato piccolo del gonfalone stesso. Si presenta in forma quadrangolare, il tessuto con cui è realizzato è sempre pregiato, si tratta di broccati rossi o blu, ma anche giallo oro o comunque tessuti spessi; lungo i margini presentano bordi dorati che li rendono nobili e regali, nella parte centrale è riprodotta l'immagine della Vergine o il Santo a cui insieme ad esso è dedicata. Generalmente sono immagini a stampa e poi cucite, specie per quel che riguarda gli stendardi di recente realizzazione, mentre gli impianti interamente realizzati a mano sono il frutto di un lavoro collettivo, spesso realizzato dalle donne della comunità o delle associazioni e reca nel retro, a lettere capitali, il ringraziamento e il nome dell’Associazione Cattolica Operaia della Vergine dell'Arco che lo ha realizzato.

Un ruolo fondamentale è quello del gonfaloniere, colui che porta lo Stendardo: lo porta spesso a piedi nudi con l'arduo compito di maneggiarlo e nel contempo di dimostrare la sua abilità nel destreggiarsi con la bandiera, finendo col diventare, nell'ambito delle manifestazioni del lunedì in Albis, il vero uomo - spettacolo, all'interno della navata del santuario e prima di arrivare ad esso.

Concetto di arte popolare e conclusioni

Fede e arte popolare? Sì. Fede popolare, ma anche arte popolare.

Il concetto di arte popolare può avere due spiegazioni diverse:

si può parlare di arte popolare intesa come realizzazione di un qualcosa da parte del popolo, di artisti non professionisti, come le realizzazioni di ambito artigianale, e arte popolare intesa come arte conosciuta dal popolo.

E proprio il popolo tende a definirne le caratteristiche: è un'arte che sprigiona naturalezza e che per questo si svincola dal bello e, simultaneamente, dalla componente estetica della quotidianità contemporanea, che a sua volta si libera dai canoni della bellezza tradizionale e lascia libertà all'ingegno creativo degli artisti che non fanno appello all'intelletto. È un’arte che sollecita la sfera affettiva lasciando trasparire il lato umano: qui si sviluppano il concetto di bello, le tradizioni popolari, le diverse realtà locali, innestando un imprescindibile innesto tra sacro e profano, antropologia culturale ed arte.

Nel tempo in cui scriviamo, il “rito del Lunedì in Albis “ al Santuario della Madonna dell’Arco è temporaneamente vietato poiché è, purtroppo, un tempo di pandemia che non avremmo mai pensato di vivere, è un tempo in cui dobbiamo affidarci alla memoria di un tempo remoto e che ci sembra lontano, ma che auspichiamo di rivivere, recuperando non solo la memoria delle tradizioni da lasciare ai posteri, ma anche un’arte popolare all’interno di un’area metropolitana, che si affida alla fede e che da essa trae stimoli e prende forza.

Si ringrazia Gianni Marino per il corredo fotografico

Bibliografia per il concetto di Arte popolare

E.H. Gombrich Arte popolare in E.H. Gombrich La Storia dell’Arte pagg.: 505 – 509 Ed. Leonardo 2003

Bibliografia per gli stendardi votivi

P.G. Della Testa Dentro e fuori la potenza di Dio pag 46 Ed. Paoline 2001

Ippolito Fede e Folklore in Storia del Santuario di Madonna dell’Arco pagg. 75 e succ. Ed. Cuore e Mente 2000

Sitografia

santuarioarco.com

Laureata nel 2006 presso l’università di Napoli “Federico II” con 100/110 in storia indirizzo storico – artistico. Durante gli anni universitari ho collaborato con l’Associazione di Volontariato NaturArte per la valorizzazione dei siti dell’area dei Campi Flegrei con la preparazione di testi ed elaborati per l’associazione stessa ed i siti ad essa facenti parte.

Dal settembre 2019 collaboro come referente prima e successivamente come redattrice per il sito progettostoriadellarte.it.

IL COMPLEANNO DI VENEZIA

A cura di Mattia Tridello

Il compleanno di Venezia: la fondazione della città

“Tutto ciò che mi circonda [ a Venezia ] è pieno di nobiltà, è l’opera grande e rispettabile d’una forza umana concorde, il monumento magnifico non già d’un sovrano, ma d’un popolo.”

Johann Wolfgang Goethe

L’acqua mossa, la fresca brezza primaverile, il sole che riflette bagliori dorati sull’Arcangelo Gabriele in cima al Campanile di San Marco. All’affacciarsi di un nuovo giorno Venezia sembra guardare al rintocco delle campane marciane per rendersi conto di come il tempo, fugace nel suo trascorrere, segni inesorabile una meta storica tanto importante quanto emozionante. 1600 anni. In una giornata come quella odierna, il 25 Marzo 421, secondo la tradizione, viene fondata una cittadina che forse pochi, dei presenti al momento dell’evento, avrebbero creduto di poter vedere come appare ora, fiera, monumentale, magnifica nella sua interezza. In questo giorno ricorre un anniversario importante per la città, una memoria che non costituisce solo un traguardo ma consiste in un inizio, in una rinascita dai terribili mesi di emergenza che ancora ci stanno contrassegnando, in una ripartenza che veda la città ripopolarsi, rivivere e ritornare a pulsare come un cuore palpitante custode di arte, ingegno e bellezza, come lo scrigno prezioso che da secoli ha saputo essere, è tutt’ora e sarà nel tempo avvenire. Per questo, proprio oggi, per ricordare e omaggiare quest’ultima, vorrei, almeno per un attimo, distogliere l’attenzione dal puro dato turistico e dal più noto volto della città, per addentraci in un racconto che trae inizio dalla sua origine per arrivare a decifrare precisi significati legati proprio a quel “mito fondativo” che Venezia non ha mai dimenticato, che ancora oggi tiene a ricordare e a celebrare calorosamente. Solitamente, infatti, quando si pensa a questa, la prima immagine che viene in mente è senz’altro il Leone di San Marco, il simbolo per antonomasia della Serenissima e dei secoli di storia che hanno magnificamente contraddistinto la città lagunare nel panorama artistico, politico e mercantile europeo e mondiale. Tuttavia, se scorgiamo bene tra le calli e i campi della laguna, ci si accorge dell’innumerevole presenza di statue, elementi decorativi, nicchie, edicole e rappresentazioni di un’altra figura tanto importante quanto essenziale per la storia e la diffusione dell’iconografia veneziana. L’intento di colui che scrive è dunque quello di rivelare il complesso ma affascinante substrato artistico che si cela dietro i simboli, le raffigurazioni poco conosciute che popolano la città, per così proporre una chiave di lettura volta ad evidenziare come la Serenissima, con il sapiente uso dell’arte, abbia manifestato e enfatizzato la sua storia, il suo passato, la sua nascita. Prima però di addentraci nella spiegazione occorre fare un passo indietro per comprendere innanzitutto come Venezia, da agglomerato di isolotti, sia man mano sorta e in quale modo si è sviluppata nel corso tempo.

“Un tempo Venezia era un luogo deserto, disabitato e palustre. Coloro che oggi si chiamano Venetici, erano Franchi di Aquileia e di altre località della terra dei Franchi e abitavano nella terraferma di fronte a Venezia. Ma quando Attila, il re degli Avari, venne e devastò e spopolò tutte le terre di Francia, tutti i Franchi di Aquileia e delle città di Francia iniziarono a fuggire e ad andare nelle isole disabitate di Venezia e a costruire capanne per la paura causata dal re Attila. E quando il re Attila ebbe devastato tutta la regione della terraferma e avanzò lontano verso Roma e la Calabria e lasciò Venezia ben lontano dietro di sé, coloro che erano fuggiti nelle isole di Venezia, avendovi trovato sicurezza e un modo per mettere fine ai loro timori, decisero di prendere dimora qui e così fecero abitando in questo luogo fino ai nostri giorni”.

L’imperatore bizantino Costantino Porfirogenito

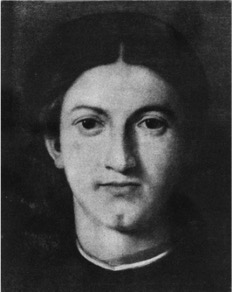

In questo modo scriveva, all’incirca nel 948, Costantino VII Porfirogenito (Fig. 1), l’imperatore bizantino nato nel 905 a Costantinopoli e incoronato, inizialmente come co-reggente, da Leone VI il 9 Giugno 911 nella Basilica di Santa Sofia nell’attuale Istambul. Sebbene in un linguaggio differente rispetto a quello che siamo soliti utilizzare al giorno d’oggi, l’imperatore delinea esattamente i passaggi fondamentali che spinsero gli abitanti dell’entroterra veneto (chiamato “Francia” da parte di Costantino VII in ricordo dell’impero Franco) ad insediarsi in quella che sarebbe ben presto diventata una delle potenze marittime, economiche e artistiche senza eguali nel territorio nazionale e che si sarebbe insediata fortemente anche nel vasto panorama internazionale. L’arrivo dei primi abitanti nelle isole veneziane segnerà l’inizio della svolta che subirà la laguna: da agglomerato di piccoli insediamenti a grande città marittima immersa nel mare, forgiata nell’acqua, cullata dalle onde del tempo che la porteranno, attraverso i secoli, a divenire la Venezia che tutti conosciamo.

Il lungo e complesso processo di insediamento della città, come si è illustrato, viene fatto risalire storicamente al periodo delle invasioni e devastazioni barbariche grazie allo scritto soprariportato, tra l’altro una delle prime testimonianze accertate riguardanti l’origine di Venezia. Tuttavia, il periodo storico nel quale l’imperatore bizantino scrive, è collocato, temporalmente, più avanti rispetto ai fatti narrati. Ci troviamo nella seconda metà del X secolo, nel periodo in cui Venezia iniziava ad imporsi sempre più energicamente nel dominio dei mari. La sua crescita venne di certo favorita, almeno nei primi tempi, anche dalla protezione dell’impero Romano d’Oriente, fatta eccezione quando, successivamente, la città si affermerà come predominante dominatrice dei mercati e delle tratte marittime adriatiche e mediterranee.

La genesi di Venezia secondo le vicende storiografiche

Prima della testimonianza riportata, il litorale e parte dell’entroterra veneziano erano già abitati, fin dai tempi antichi, da popolazioni di origine greca, etrusca e romana (basti pensare agli insediamenti di Adria- dalla quale prende nome il mare Adriatico-, Chioggia, Aquileia e Altino), ciò nonostante l’inizio della migrazione delle popolazioni verso la laguna si ebbe a partire dal V secolo. Prima dell’arrivo degli Unni nel 452 (causa che spinse la maggior parte della popolazione a spostarsi) esistevano già alcuni insediamenti, tra i quali una serie di capanne, presenti già prima dell’incursione dei Visigoti avvenuta tra il 401 e il 408. Storiograficamente si può dunque affermare che la città lagunare venne fondata nel lasso di tempo occupato da queste coordinate temporali. Ecco che in questo momento subentra il cosiddetto “mito fondativo” della città che, secondo la tradizione, farebbe risalire al 25 Marzo 421 la fondazione della stessa. Quest’ultimo viene ampiamente descritto e riportato nel Chronicon Altinate, ovvero, in un documento medievale composto nelle vicinanze della città di Altino (da qui l’origine del nome “Altinate” del manoscritto) e risalente all’XI secolo. Proprio nella data sopra indicata, secondo quanto tramanda la tradizione, in occasione del voto fatto da un certo Eutinopo o Candioto, un carpentiere sopravvissuto a un gravoso incendio, venne edificata una chiesa in segno di ringraziamento dell’artigiano a Dio per lo scampato pericolo. L’edificio in oggetto (fig. 2), intitolato a San Giacomo e ritenuto il più antico luogo di culto sorto nel centro storico della città, venne consacrato solennemente il 25 marzo 421 alla presenza di numerosi prelati e vescovi nella zona di “Rivoalto”, l’attuale Rialto.

Ben presto, con la costante crescita demografica, la piccola comunità che si era formata sulle sponde di Rialto iniziò ad espandersi dando vita al primo nucleo insediativo del centro storico cittadino. E’ in questo momento che occorre esaminare la data nella quale, non a caso, viene fatta risalire la nascita della città. Come si è visto, con la giusta attenzione, il 25 Marzo corrisponde alla giornata nella quale la Chiesa celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria. Questa caratteristica, da non dare per scontata o irrilevante, diventerà nel tempo un espediente figurativo essenziale per la Repubblica tanto da costituirne un elemento fondante per la sua rappresentazione negli edifici pubblici e rappresentativi.

Venezia come Vergine e Giustizia

La connessione tra Venezia e la Vergine Maria, come si è visto, non deriva solo dalla festa omonima che si celebra, ma si evince anche grazie alle peculiarità della città lagunare. In questo modo viene stabilita un’analogia intrinseca, la città lagunare è infatti vergine anch’essa perché protetta dalle incursioni dei nemici e mai conquistata dagli stranieri grazie alle acque che la circondano e alla laguna nella quale è collocata. Ben presto questo legame verrà esplicitato anche attraverso le arti con l’unione ad un altro tema molto caro ai veneziani e specialmente agli addetti al governo della Repubblica: quello della Giustizia. Venezia, che si è sempre contraddistinta per la fama del “buon governo”, voleva rendere evidente e nota questa sua qualità anche agli occhi dei viaggiatori o degli stranieri che si accingevano a visitarla. Per questo, insieme all’iconografia Mariana, troviamo anche quella politica che, creando un unicum iconologico, permetteva subito ai visitatori di collegare i due eventi e comprendere come la nascita avvenuta nel segno dell’intercessione Mariana non si fosse fermata a quel momento ma fosse continuata nel tempo grazie anche al sapiente uso della giustizia da parte del governo amministrativo. Non è un caso, infatti, che lo Stato veneziano, anche in momenti di particolare calamità o emergenza, si sia sempre rivolto a Maria e abbia innalzato in suo onore opere meravigliose delle quali, senz’altro, la più grandiosa rimane la Basilica di Santa Maria della Salute (clicca qui per leggere l’articolo dedicato). Inoltre tutti i riferimenti a questo legame con la Vergine e la Giustizia sono collocati in luoghi strategici, fondativi e immediatamente riconoscibili della città, luoghi che ora andremo ad analizzare.

Ponte di Rialto

In uno dei simboli per eccellenza di Venezia, il ponte di Rialto, poche persone notano alcuni elementi decorativi che rimandano esplicitamente al mito fondativo della città. Il collegamento tra le due sponde del Canal Grande è presente in loco già da tempi molto antichi anche se, quello che vediamo attualmente, è il frutto di un concorso per la sua ricostruzione che venne vinto da Antonio da Ponte nel 1588. Terminato nel 1591, ancora oggi, presenta tutta la sua monumentalità e alcuni particolari molto interessanti. Se scorgiamo, infatti, i lati dai quali parte l’arco ribassato che sorregge il piano di calpestio soprastante, si notano tre rilievi collocati rispettivamente sul fianco destro, al centro e su quello sinistro, del prospetto sud del ponte. (fig. 3)

E’ quindi molto presente il riferimento alla nascita della città e la collocazione in un luogo tanto frequentato (per la presenza del vicino mercato) non poteva di certo non essere un esplicito riferimento a ciò che aveva reso grande e florida Venezia nel tempo.

Palazzo Ducale

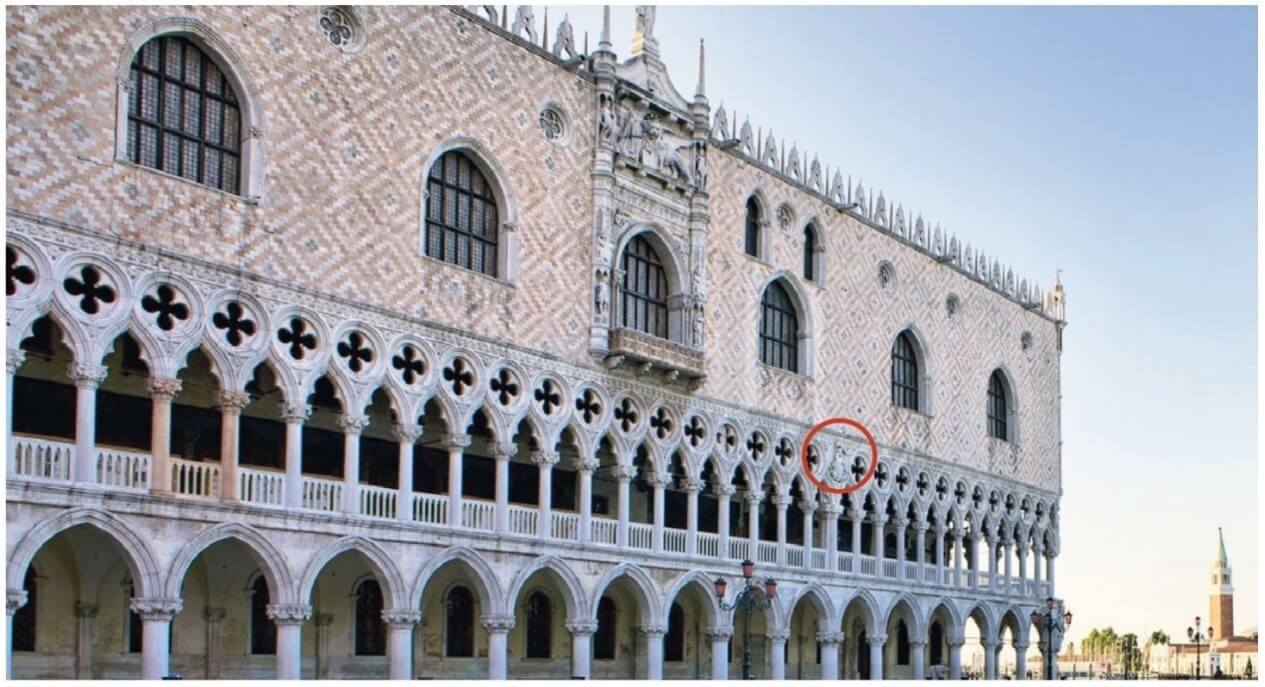

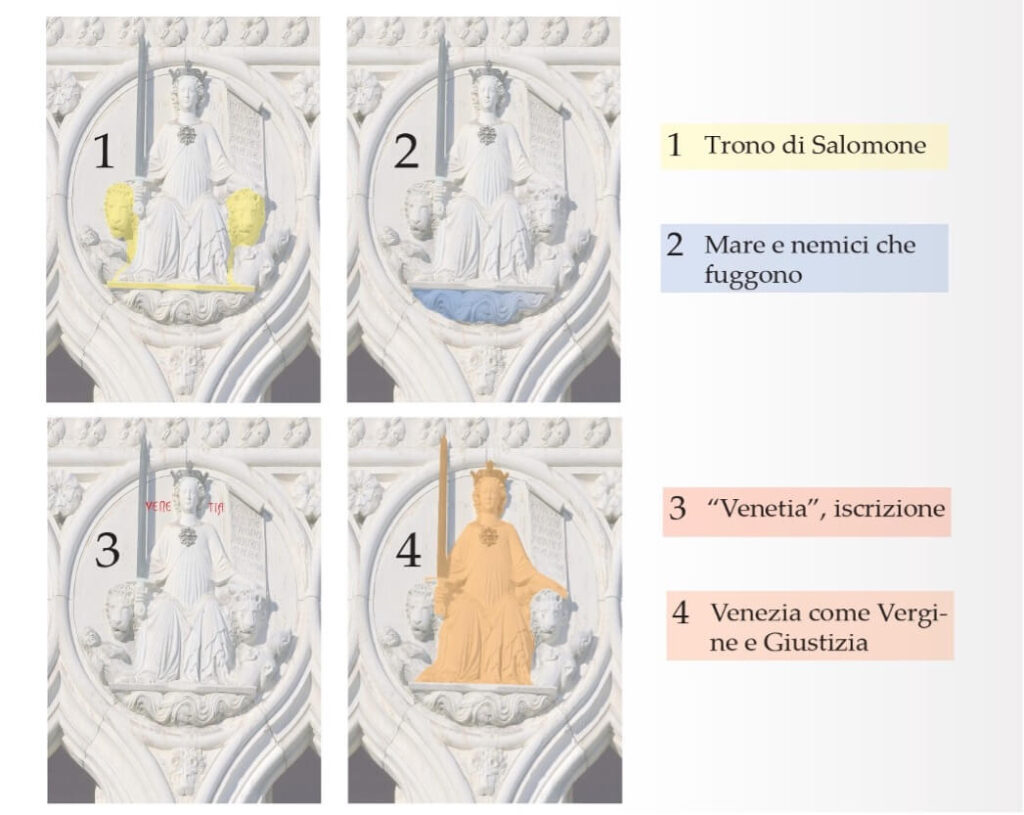

Spostandosi verso il centro politico, religioso e sociale cittadino, Piazza San Marco (il campo più grande dell’isola e l’unico ad essere chiamato “piazza”), incontriamo molti riferimenti al mito fondativo della città, a partire dal nucleo fondamentale del governo dogale: Palazzo Ducale. Quest’ultimo, di antica realizzazione, si compone principalmente di due affacci significativi sul molo di San Marco e sul versante della cosiddetta “piazzetta” che vede schierarsi, da una parte, il palazzo e dall’altra la famosa biblioteca Marciana del Sansovino. Tuttavia, per l’itinerario che si sta svolgendo, l’attenzione verrà posta non tanto sul fabbricato in generale ma principalmente sulla facciata quattrocentesca, per chi vi giunge dalla basilica, è la prima porzione dell’edificio che si mostra agli occhi del visitatore. Quest’ala del palazzo, eretta per volontà di Francesco Foscari (doge dal 1423 al 1457) (fig. 5), ripropone l’impianto già presente nella facciata sud: un porticato al piano terra, una loggia in stile goticheggiante e un piano superiore con aperture finestrate a sesto acuto. La particolarità sulla quale ci si sofferma è costituita dal programma decorativo che correda e decora il versante dell’edificio che si prende in oggetto. Se si osserva bene la successione delle arcate della loggia, ci si accorge della presenza di un’interruzione. Verso l’angolo destro si nota infatti che uno dei tondi quadrilobati non è aperto come i restanti ma è occupato da un rilievo (fig. 6).

Il rilievo ripropone il legame e la connotazione di Venezia come Vergine e Giustizia (fig. 7) in maniera figurata, tramite l’unione di due elementi iconografici: quello religioso e quello politico che, da qui in avanti, saranno riproposti come un canone fisso in numerosi spazi del palazzo e della città.

Al centro del tondo spicca la figura di una donna seduta su di un trono con all’estremità due leoni. Quest’ultimo è un riferimento biblico e si rifà esplicitamente a Salomone (fig. 7a). Quest’ultimo, figlio del Re Davide e a sua volta Re d’Israele, ricordato per la sua grande capacità di giudizio e saggezza, secondo la tradizione, sedeva su di un trono leggendario realizzato in oro e avorio e innalzato su sei gradini e contornato da numerose statue di leoni. In particolare, proprio questa forma di seduta viene ricordata nell’arte quando avviene l’incontro con la regina di Saba. Un esempio lo si può ritrovare nell’opera di Edward John Poynter “La visita della Regina d Saba al Re Salomone” (fig. 8), nella quale compare esplicitamente il riferimento al trono leggendario. A questo punto ci si può chiedere il perché di una scelta del genere all’interno del rilievo che si sta prendendo in esame. Ebbene, secondo il significato attribuitogli, tale seduta, rappresentando la saggezza del suo proprietario, personifica e connota Venezia stessa come stato capace di amministrare con virtù la giustizia ad esempio di Salomone. Inoltre l’altro riferimento a quest’ultimo consiste nell’episodio che lo vide accogliere al suo fianco sua madre Betsabea. Questo evento, secondo le chiavi di lettura, sarebbe una prefigurazione dell’Assunzione di Maria al Cielo accanto a Suo Figlio e alla Sua incoronazione a Regina del Cielo e della Terra. Quindi, anche solo il dettaglio del trono si rivela, per lo stato veneziano, un espediente per riunire più episodi in un’unica raffigurazione, in un’unica immagine capace di esplicare la sua nascita e ricondurre immediatamente al legame tra la Vergine Maria e la città.

Proseguendo nell’analisi, Venezia, vestita con il manto della Vergine e coronata da un diadema, regge nella sua mano destra la spada (simbolo della Giustizia) e nella sinistra un cartiglio. Tra l’arma e il volto compare un’iscrizione, “VENETIA”, che indica cosa rappresenta l’effige scolpita. Al di sotto del trono, come ulteriore elemento caratterizzante della laguna, appare una porzione del mare con, affianco, i nemici che fuggono da quest’ultimo (fig. 9).

Osservando la loggia nella sua interezza compaiono altri riferimenti scultori che rimandano esplicitamente alle raffigurazioni sora elencate proprio per riaffermare ancora una volta la centralità del tema mariano all’interno della rappresentazione di stato. Nel lato che guarda verso la basilica di San Marco, infatti, come decorazione e congiuntura tra i lati dell’edificio, compaiono, uno sopra l’altro, tre elementi ben collegati con la storia dell’origine della città(fig. 10). Nell’elaborato e meraviglioso capitello scolpito della colonna al piano terra si trova la raffigurazione della Vergine/Giustizia alata e seduta, come nel tondo precedente, sul trono di Salomone (fig. 11), al di sopra è collocato un rilievo che mostra l’episodio biblico del giudizio del Re Salomone (fig. 12) e infine, nella loggia superiore, emerge elegantemente Gabriele, l’Arcangelo annunciante dell’Annunciazione della Nascita di Gesù a Maria (fig. 13).

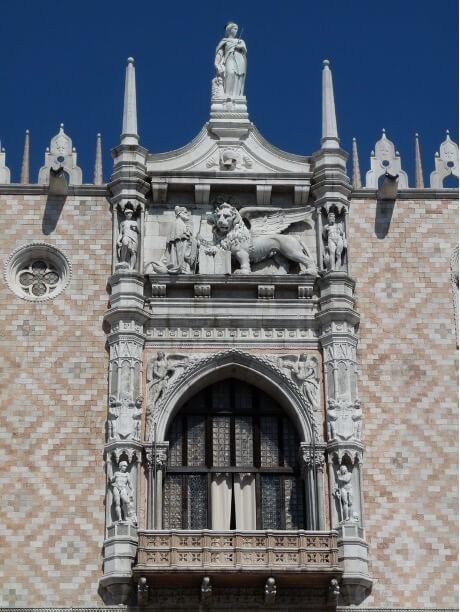

Guardando anche altri punti del palazzo si scorgono innumerevoli esempi di come tale tema iconografico sia stato largamente utilizzato e diffuso insieme all’effige del Leone di San Marco. Basti osservare le balconate che si aprono dal piano superiore del palazzo affacciandosi sulla piazzetta e sul molo difronte. Il terminamento di questi avviene tramite una ricca decorazione scultoreo-architettonica nella quale compare, sulla cima, la raffigurazione ben nota di Venezia come Vergine e Giustizia (fig. 14).

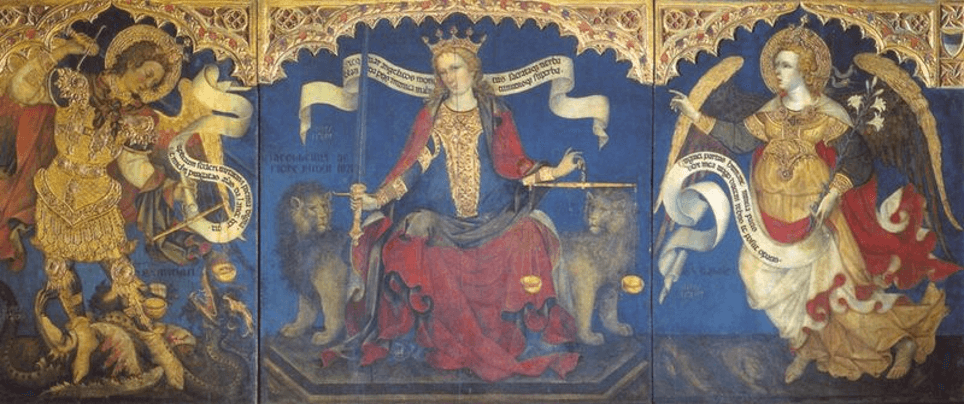

Come si è visto, dunque, all’esterno del palazzo compaiono numerose raffigurazioni del tema e del mito fondativo della città, di certo, un così sovrabbondante varietà di immagini era e costituiva un tema non di margine ma quasi in parallelo con quello del Leone Marciano, un modo per ringraziare perennemente la Vergine e l’intercessione divina per la florida condizione mercantile, sociale e politica che da secoli si era ben radicata nella Repubblica. Anche all’interno della sede governativa dovevano essere collocate delle rappresentazioni analoghe. Purtroppo, con la gravosa storia di incendi che colpì il fabbricato nel 1483, nel 1574 e 1577, molte delle opere esistenti andarono perdute, Tuttavia, una di queste, ancora esistente è conservata alle Gallerie dell’Accademia. Il Trittico della Giustizia, questo il nome della tavola, venne realizzato nel 1421 da Jacobello del Fiore per decorare la sala del Magistrato del Proprio, l’ufficio, con sede in Palazzo Ducale, che gestiva la corte penale e civile. La tavola è particolarmente significativa perché illustra, ancora una volta, il legame di Venezia con il giorno della sua fondazione, l’unione tra l’evento divino dell’Incarnazione del Figlio di Dio con la nascita nel mare di una nuova città (fig. 15). Al centro della scena compare Venezia in veste di Maria e di giustizia (con i classici simboli: il trono con i leoni, la spada e la bilancia) mentre, sulla destra, è presente l’Arcangelo Gabriele con il giglio e la mano alzata verso la Vergine (fig. 16).

Il Campanile di San Marco

Concludendo non si può non tralasciare uno dei simboli per eccellenza della città lagunare nel mondo: il campanile di San Marco. Anche se a volte può passare inosservato, anche la torre campanaria più alta della laguna rivela un legame intrinseco con il mito fondativo di Venezia, anzi, corona la sua cima con un elemento immediatamente riconducibile all’Annunciazione che, come si è visto, è presente in molte raffigurazioni analizzate. Quest’ultimo è collocato sulla cima del campanile e, con la sua lucentezza, riflette meravigliosi bagliori su tutta la piazza sottostante (fig. 17).

La realizzazione della scultura dell’Angelo avvenne all’interno dei lavori di consolidamento che vennero iniziati a causa dello stato nel quale, dopo la caduta di un fulmine nel 1489 e un terremoto nel 1511, il campanile versava. Completati i lavori, nel 1513, durante una festosa cerimonia venne posta in opera la statua dell’Arcangelo. Questa, di legno dorato, rimase sulla cima della cuspide fino a quando venne sostituita, nel 1822, da un’altra ad opera dello scultore Luigi Zandomeneghi. Quest’ultima venne ulteriormente danneggiata quando, nel 1902, la torre crollò. L’Angelo che tutt’ora possiamo vedere è il frutto del restauro della statua da parte di Gioacchino Dorigo (fig. 18).

L’Angelo, tenendo nella mano il giglio, alza il braccio destro e indica il cielo a ricordare ancora un volta, al di sopra di uno dei simboli più conosciuti di Venezia, come l’origine e la nascita di quest’ultima siano indissolubilmente legate a quel 25 Marzo, a quel giorno di 1600 anni fa in cui sorse il principio di una città, di una laguna che sarebbe diventata una potenza economica, mercantile e artistica senza eguali nella storia, una terra capace di regalare alla collettività tesori di arte, fede e devozione meravigliosi, veri e propri scrigni preziosi da conoscere, conservare e tutelare, testimoni e custodi statici ma eloquenti di un passato da ricordare e celebrare, per questo non resta altro che dire “Auguri Venezia!”

Immagini e fotografie:

Tutte le immagini sono tratte da Wikipedia, immagini di pubblico dominio, Google Immagini, Google maps, http://www.progetti.iisleviponti.it/Ritratti_di_Venezia/jacobello.html, dal sito ufficiale delle Gallerie dell’Accademia di Venezia e da https://www.comune.venezia.it/.

Romanelli, M. E. Smith, “Ritratto di Venezia”, Arsenale Editrice, 1996.

Appunti delle lezioni di Storia della Committenza artistica della Professoressa M. Frank (UniVe).

Bibliografia

Boccato, “Chiese di Venezia”, Arsenale Editrice, 2001.

Romanelli, M. E. Smith, “Ritratto di Venezia”, Arsenale Editrice, 1996.

Foscari, “Elements of Venice”, Lars Muller Publishers, 2014.

Toso Fei, “I tesori nascosti di Venezia”, Newton Compton Editori, 2017.

Gallerie dell’Accademia di Venezia, “Catalogo Generale” .

Mameli, “Ti presento Venezia…”, Editoriale Programma, 2016.

“La Basilica di Santa Maria della Salute”, Edizioni KINA Italia, 2015.

Jonglez e P. Zoffoli, “Venezia insolita e segreta”, Jonglez, 2016.

Appunti delle lezioni di Storia della Committenza artistica della Professoressa M. Frank (UniVe).

Sitografia

https://www.visitmuve.it/

https://www.treccani.it/enciclopedia/politica-e-giustizia_%28Storia-di-Venezia%29/

https://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/il-patrimonio/patrimonio-librario/i-libri-raccontano/leggere-il-medioevo-veneziano/la-nascita-di-venezia

http://www.progetti.iisleviponti.it/Ritratti_di_Venezia/jacobello.html

Sono nato a Rovigo in Veneto nel 2001.

Ho frequentato il Liceo Artistico di Rovigo con indirizzo Architettura e ambiente conseguendo la maturità artistica con votazione di 100/100. Spinto nel coltivare il mio interesse artistico e architettonico sto proseguendo gli studi presso la facoltà di Architettura nell’università I.U.A.V di Venezia presso la quale ho partecipato a numerosi seminari riguardanti la storia dell’architettura medievale e moderna e realizzato un saggio di approfondimento in merito alla Cupola e il Baldacchino della Basilica di San Pietro in Vaticano. Volendo approfondire ulteriormente la mia conoscenza della storia dell’arte frequento seminari e corsi intensivi, in particolare di storia dell’arte moderna, presso la facoltà di Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Frequento inoltre il Conservatorio di Rovigo nel quale ho ultimato gli studi pre-accademici di Pianoforte, ho conseguito la licenza in solfeggio e, ad oggi, ho iniziato lo studio dell’ Organo e della composizione organistica.

All’interno di Storia dell’Arte copro il ruolo di referente per la regione Veneto.

GIULIO PAOLINI E L'ARTE CONCETTUALE

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione: un guardare nello specchio fino al momento in cui.

«L’eco delle immagini dell’arte antica è sovente il motore del primo passo verso ciò che però dobbiamo cercare oltre quel dato. Se prevalga la memoria della cosa o il desiderio di superarla, questo non saprei valutarlo. Però, è impossibile negare che ci sia una specie di filtro di trasparenza, che ci consente di guardare al di là. Aprire una finestra sul vuoto non provoca molte emozioni o desideri. Ma se il vano della finestra è impaginato su qualcosa che interferisce col vuoto, la visione si fa più attraente, mi consente di vedere oltre la traccia già esistente»1. Con queste parole Giulio Paolini, uno dei maggiori esponenti internazionali della corrente ribattezzata Arte Concettuale, descrive il suo rapporto con i maestri del passato. Nel 1967, su «Artforum», Joseph Kosuth, altro famoso artista concettuale, scriveva che «quando un artista utilizza una forma concettuale, vuol dire che tutte le programmazioni e decisioni sono stabilite in anticipo e l’esecuzione è solo una faccenda meccanica»2.

La definizione di concettuale che Kosuth offre fornisce una chiave di lettura sintetica e funzionale anche per tutto il lavoro di Paolini. Accomunato al filone dell’Arte Povera, sebbene con posizioni molto personali, Paolini è uno degli artisti che più di altri si è interrogato sul rapporto tra arte antica, arte classica e arte contemporanea. L’esordio nel 1960 è subito contrassegnato da una forte componente di riflessione analitica sullo statuto dell’arte e i suoi strumenti, ma è l’anno della sopracitata definizione di Kosuth, il 1967, quando l’artista italiano inizia a lavorare sui dipinti del passato:

«[lavorare su una forma citazionista dei maestri del passato è] una fase che comincia nel 1967, prosegue e per certi versi non mi ha più abbandonato. È stata una svolta abbastanza decisiva nel mio lavoro, in qualche modo predestinata perché fin dall’inizio ho sempre parlato d’arte come storia, come dimensione, affrontando i materiali, l’essenzialità della stessa. Dalla panoramica sugli strumenti sono approdato alle immagini dell’arte, alle visioni che, come in uno specchio, si riflettevano nei miei quadri»3.

Giulio Paolini e il confronto con i grandi della pittura

Il 1967 è infatti l’anno di Giovane che guarda Lorenzo Lotto. È uno dei primi confronti diretti tra Paolini e la pittura a olio del XVI secolo. Il Ritratto di giovane, opera di Lotto datata 1506 e conservata oggi agli Uffizi, viene stampata sulla tela, in bianco e nero e a dimensioni naturali. In questo caso il rapporto stabilito con l’artista cinquecentesco non è formale né tecnico, quanto mentale.

Cala la parete di distanza spazio-temporale e lo spettatore diventa, per il tempo della visione, Lorenzo Lotto. Attraverso uno sfasamento cronologico, chi guarda è introdotto in una dimensione di realtà che supera l’apparenza fisica del dipinto. Come scrive lo stesso autore, «a un certo punto non saprete più distinguere se siete voi a guardare l’opera o se, invece, è l’opera a spiare il vostro sguardo» 4.

Ruolo centrale è occupato dal titolo, che Paolini considera alla stregua, e forse più importante, dell’opera stessa, per la sua capacità di sintetizzare l’idea, il concetto sotteso all’opera, fulcro artistico dell’operazione. In questo modo l’autore si interroga su quale sia il processo generativo e conoscitivo dell’immagine, con una conseguente messa in discussione dello statuto dell’hic et nunc dell’opera d’arte e anche del concetto di autorialità. Chi guarda non è qui e non è ora, ma è nel 1506 davanti alla tela appena conclusa da Lotto. Allo stesso modo, Paolini diventa anch’egli Lotto, e l’opera è, quindi, anche una riflessione sul conoscere e sul conoscersi. In questo processo, il medium fotografico rappresenta un aspetto fondamentale. La fotografia infatti serve, come spiega l’artista, per «appropriarsi, attraverso il tempo, di una situazione che non si è vissuta nel reale, ma che si recupera attraverso il linguaggio» 5.

l risultato è «un’immagine nuova che non riesce a liberarsi della propria memoria» 6.

Giulio Paolini: immagine e tempo

Immagine che diventa memoria, quindi, e memoria che diventa tempo, tempo sovvertito e riscritto. Tempo che si mortifica nel non-tempo, annullando le distanze e offrendo l’illusione di un eterno presente. Tutto è fuori dal tempo. «Niente tempo. Il tempo dell’orologio, o dell’uomo, è trascurabile. In arte non c’è né antico né moderno, né passato né futuro. Un’opera d’arte è sempre del presente. Il presente è il futuro del passato, non il passato del futuro» 7.

È proprio con le inedite capacità del medium fotografico che Paolini, soprattutto nel biennio 1967-68, crea e riflette sul ruolo dell’artista e sul fare arte. Esemplificativo a questo proposito è L’ultimo quadro di Velazquez, tela con stampa fotografica del 1968, la cui didascalia riporta «l’invisibilità che esso supera non è quella di ciò che è occultato: non aggira un ostacolo, non svia una prospettiva, si rivolge a quanto è reso visibile sia dalla struttura del quadro sia dalla sua esistenza come dipinto». In quest’opera, Paolini si confronta con Las Meninas, opera velazqueña del 1656. L’artista genovese raffigura a stampa sulla sua tela il celeberrimo dettaglio con il ritratto allo specchio del re spagnolo Filippo IV e consorte. L’immagine però è speculare rispetto alla tela di Velazquez, di modo che il re risulti sulla sinistra. Il rovesciamento dell’originale, portato in grandezza al vero, fa sì che l’opera sia «un fac-simile dell’opera che lo spagnolo aveva davanti a se stesso» 8.

Torna ancora la tangenza tra autore e autore, tra Paolini e Velazquez, in questo caso. Ma anche tra pubblico e pittore.

Significativo, in quest’opera, che il dettaglio scelto da Paolini sia la coppia in posa. Vediamo cioè l’arte nel suo farsi, il compimento della pittura che sta nascendo, adesso, davvero, qui e ora. Altra opera che si muove sugli stessi binari sottili di camuffamento, di messa in discussione della percezione, è Lo studio, sempre del 1968.

Qui il close-up di Paolini si focalizza sull’opera che il pittore ha sul cavalletto nella famosa tela di Vermeer L’allegoria della pittura, datata circa 1666. Ancora, il soggetto dell’arte è l’arte stessa, che diventa tema tautologico che gioca ad autodefinirsi, da un’epoca all’altra, da una tela a un’altra. Non a caso, il dettaglio viene prelevato proprio da un’opera in cui si vuole vedere, a sua volta, una rappresentazione allegorica della pittura. Un’allegoria dell’allegoria, quasi, in cui Paolini si cala nei panni dell’olandese del Seicento. Spiega Celant che «l’istanza è quella di offrire un’immagine categoriale dell’autore, senza aggiungere la nuova identità, Paolini stesso, che assimilando il ruolo degli autori già esistiti, vi si identifica come categoria» 9.

Infine, a chiusura di questa speculazione atemporale e labirintica sul fare e sul vedere artistico, si guardi Nel mezzo del dipinto Flora sparge i fiori, mentre Narciso si specchia in un’anfora d’acqua tenuta dalla ninfa Eco, ancora del 1968. L’opera che Paolini analizza è un olio di Nicolas Poussain, Il regno di Flora, datato 1631 circa e conservato a Dresda. La tela dell’artista italiano è ora un ricettacolo di triplici rimandi tra l’opera in sé, l’opera di Poussain riprodotta e di nuovo lo stesso dettaglio di Poussain, riproposto ancora, più piccolo, dentro la riproduzione precedente. In questo modo Flora si trova due volte al centro del quadro.

Come spiega Giovan Battista Salerno, però, «una volta è la figura allegorica che abita lo spazio prospettico della rappresentazione, lo spazio convenzionale al quale Poussin l’ha consegnata e cioè si trova al centro di una scena profonda fino all’orizzonte, fino alle nuvole e al cielo che le fanno da sfondo; e un’altra volta si trova proprio al centro dello spazio materiale del dipinto, un centro calcolato in rapporto alle dimensioni della tela, e si veste della sua qualità di frase pittorica costituita di segni organizzati su una superficie bidimensionale».10 Flora, quindi, non è solo un’immagine, non in maniera assoluta almeno, perché è anche la porzione di spazio calcolata matematicamente in cui Paolini l’ha situata. È questo, quindi, il paradosso della rappresentazione e della sua stessa contraddittorietà, che per Paolini è insito nella pittura.

Se è vero che per Paolini «è inutile e vano inventare qualcosa di proprio […] se possiamo scoprirlo nel passato»,11 allora si deve accettare che l’invenzione assoluta – e anche l’unica possibile – è quando la creazione si riduce a identificazione. In questo senso, quindi, l’operazione messa in atto da Paolini è rendere visibile l’atto stesso della visione, in una dimensione in cui lo spazio non ha misure e il tempo non scorre, poiché infiniti e eterni. Allora, l’arte diventa una meta-riflessione su se medesima, un guardare nello specchio le sue fondamenta ontologiche, perfette perché già date e immutabili, fino al momento in cui[.]

Note

1 Paolini in V. TRIONE (a cura di), Post-classici. La ripresa dell’antico nell’arte contemporanea, Electa, Milano 2013, p. 176.

2 AA. VV., Arte contemporanea, Electa, La biblioteca di Repubblica-L’Espresso, Milano 2018, vol. III, p. 28.

3 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei, Skira, Milano 2006, p. 174.

4 AA. VV., Arte contemporanea cit., p. 33, didascalia.

5 Giulio Paolini 1960-1972, a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2003, p. 188.

6 Paolini in P. VAGHEGGI, Contemporanei cit., p.174.

7 Paolini in Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 50.

8 Cfr. Giulio Paolini 1960-1972 cit., p. 244.

10 G.B. SALERNO, L’invenzione di Paolini, in «Art Dimension», Roma, luglio - settembre 1975, n. 3, pp. 20-22, in particolare p. 20.

11 Paolini in ibidem.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

L’ARTE ITALIANA DEGLI ANNI TRENTA

A cura di Gianmarco Gronchi

Introduzione: con la lingua degli antichi

Stretta tra i fasti delle avanguardie d’inizio Novecento (si legga Futurismo e Metafisica) e il trauma della Seconda guerra mondiale, che aprirà le strade all’Informale e alle Neo-avanguardie degli anni Sessanta, l'arte italiana degli anni Venti e Trenta del Novecento, per quanto riguarda il panorama italiano, gode spesso dello sfavore del pubblico. Artisti come Carlo Carrà, Mario Sironi, Achille Funi non di rado vengono bollati con disprezzo come “artisti di regime”, suscitando disinteresse, nei migliori dei casi, o accesa riprovazione, nei peggiori. Questa concezione, sebbene non appartenga più al campo degli studiosi accademici, meriterebbe di essere rivisitata e corretta a vantaggio di chi non ha fatto della storia dell’arte la sua professione. Gli anni del regime potrebbero così svelare tutta la loro carica innovativa e mostrarsi come importante momento di riflessione creativa, prima che la guerra ponga tutto di nuovo in discussione.

L'arte italiana degli anni Venti

Anno 1918. La rivista «Valori Plastici» nasce a Roma. Vi collaborano, tra i molti insigni, Giorgio De Chirico e Carlo Carrà. I valori che tale rivista promuove sono imperniati non sulla rottura con l’arte del passato, ma, al contrario, sull’idea che la pittura nuova debba nascere dalla tradizione nazionale. Sono, di fatto, le esequie della Metafisica storicamente intesa. Pur semplificando, vediamo come si sviluppi un interesse per la plasticità e per la forma dei soggetti rappresentati. Mentre il De Chirico già muove verso nuovi moduli pittorici, Carrà dipinge Le figlie di Loth. Pubblicata su «Valori Plastici» nel 1919, l’opera segna, anche nella penisola italica, la diffusione del clima di “ritorno all’ordine”, che segue le funamboliche esperienze avanguardistiche. L’atmosfera enigmatica e sospesa ancora risponde a un’inclinazione metafisica, ma per il resto il colorista piemontese guarda chiaramente a moduli giotteschi. La spazialità spoglia, i colori intensi e austeri, le forme semplificate e indagate nella loro plasticità sembrano omaggiare le radici primigenie della pittura italiana.

A questa esperienza fa eco, nel 1922, la nascita a Milano del gruppo Novecento, promosso da Margherita Sarfatti. Al suo interno, alcuni dei futuri protagonisti dell’arte italiana fino alla guerra: Funi, Oppi, Marussig e, su tutti, Mario Sironi. Ognuno di loro con esperienze diverse alle spalle – chi futurismo, chi simbolismo, chi metafisica – gli artisti di Novecento cercano di mostrare nelle loro opere una ricerca formale più densa e attenta alle forme. Nonostante l’esperienza voluta dalla Sarfatti entri in crisi col finire dei Trenta, già il nuovo indirizzo di ricerca plastica si estende in varie parti d’Italia. Si pensi al Piemonte, dove alle spalle dei Sei di Torino (Boswell, Chessa, Galante, Levi, Menzio, Paulucci) si fa strada anche il novarese Felice Casorati. Con loro si diffonde un nuovo gusto, «dove per gusto […] si intende non l’appiattimento alle attese del pubblico e della critica, ma l’interpretazione di tensioni e di continuità dell’arte moderna da tradurre in immagini e in figurazioni», come scrive Paolo Fossati. E come dimenticare l’influsso che deve aver esercitato Gusto dei Primitivi, edito da Lionello Venturi nel 1926, anno IV dell’era fascista. In questo testo i toscani del Tre e Quattrocento venivano rivalutati per il loro valore mistico e rivelatore dell’espressione artistica. Teorie, quelle di Venturi, apertamente opposte al classicismo imposto dal regime fascista, che erano già state fatte proprie dagli artisti più all’avanguardia. Vediamo difatti come la Silvana Cenni del Casorati riscopra valori quali l’armonia geometrica delle forme, la nitidezza delle partizioni spaziali, l’economia compositiva.

Aspetti che rimandano, insieme alla maestosa e ieratica figura della protagonista, alla pittura armonicamente proporzionata e cerebrale di Piero della Francesca, a cui Longhi dedicherà uno scritto nel 1927. Dalla Madonna della Misericordia, cronologicamente realizzata tra 1444 e 1464, il pittore novarese riprende la composizione, la monumentalità della figura, la stessa attenzione analitica per la descrizione piena dei volumi. Nondimeno, le prospettive della Silvana Cenni si incrinano, le anatomie si dispiegano in proporzioni irreali e gli oggetti, così pieni nelle loro volumetrie, sembrano quasi pietrificati. Il Casorati, inoltre, sappiamo non disponesse di quel paesaggio fuori delle finestre del suo atelier, segno quindi di sicura infrazione alla resa naturalistica. Si può parlare, pertanto, anche di Realismo Magico. La tela sembra suggerire che rifarsi ai maestri antichi non è segno di classicità.

L'arte italiana degli anni Trenta

Questa ricchezza di tendenze e personaggi si coagula nell'arte italiana degli anni Trenta. A dar loro voce è Mario Sironi, che nel 1932 pubblica, sul «Popolo d’Italia», Pittura Murale. Un anno dopo è la volta del Manifesto della Pittura Murale, a cui aderiscono anche Campigli, Carrà, Funi. Per gli artisti è chiaro infatti che alla riscoperta dei valori formali antichi deve far seguito un recupero delle tecniche del passato. L’affresco, quindi, come pittura sociale per eccellenza, fa il suo ritorno in grande stile alla Triennale milanese del 1933, anno XI dell’era fascista. Il Palazzo dell’Arte di Muzio, sotto la supervisione di Sironi, viene decorato dagli affreschi di Campigli, Carrà, Casorati, De Chirico, Funi e del Sironi stesso, con addirittura un mosaico del Severini. I modelli di riferimento sono quelli citati in precedenza: Giotto e Masaccio, Piero della Francesca e Paolo Uccello.

Il Fascismo, certo, promuove questo tipo di pittura, per cercare di far rivivere, insieme ai valori formali che resero grande l’antica pittura italiana nel mondo, anche i fasti perduti della civiltà italiana. Oggi non più visibili a causa del deperimento, i temi degli affreschi ricalcavano quelli tanto cari alla propaganda di regime: lo sport, le gloriose arti, la cultura italica, il lavoro, l’Italia romana. La politica culturale fascista concordava con questo programma, ma dobbiamo ricordare che ognuno di questi coloristi vedeva nell’affresco la naturale evoluzione della propria parabola artistica. Il lavoro, questo il titolo attribuito all’affresco di Sironi, faceva bella mostra di sé nel Salone d’Onore.

La volontà, in questo affresco, è quella di una nuova e epica visione dei tempi moderni. Ogni forma di illusione prospettica viene esclusa, mentre lo spazio è fatto di sovrapposizioni architettoniche moderne e antiche. L’umanità è un’umanità solenne, che vive in uno spazio senza tempo, come esortazione all’armonia e all’operosità collettiva. Le figure sono monumentali e massicce, con una corporeità che guarda e talvolta cita direttamente gli affreschi di Masaccio. L’impaginazione sembra procedere per montaggio di elementi diversi, con un procedimento che rimanda a influssi del Costruttivismo di area russa. L’andamento è piano e non didascalico, con modulazione spaziale discontinua e non gerarchica. Il risultato è una descrizione grandiosa e mitica della modernità, che trae nuova gloria dalla tradizione dell’antico. Per il linguaggio artistico personale, legato al moderno, di ogni frescante, le pitture murali del 1933 non mancarono di suscitare polemiche tra i gerarchi del regime, con rimostranze anche da parte del potente critico Ugo Ojetti. Il malumore sorto intorno a quest’impresa serva, ancora, a testimoniare come il ritorno al figurativo e il recupero della tradizione italiana antica non significhino, da parte dei pittori, sottomissione servile ai voleri della propaganda fascista. Se è vero, quindi, che dal 1933 alcuni artisti condividono l’ideologia del Fascismo, comunicandone i contenuti soprattutto nei contesti di arte pubblica, è vero anche che questo non implichi un livellamento verso il basso delle personalità artistiche, che mantengono invece alta la cifra personale delle loro ricerche.

Anno 1937, anno XV dell’era fascista. All’Esposizione Universale di Parigi va in scena, idealmente, il tramonto di questa poetica di rivisitazione dell’antico che permeava l'arte italiana. Il padiglione italiano ospita due importanti opere: il mosaico del Sironi, L’Italia corporativa, oggi in Palazzo dell’Informazione a Milano, e un ciclo di Corrado Cagli, i Trionfi di Roma. Ma se dell’avversione del regime alle figure approssimate con violenza e alla giustapposizione paratattica di momenti antinarrativi del Sironi abbiamo poc’anzi detto, anche i Trionfi di Roma destano nuovi malumori. Invano Galeazzo Ciano ne ordina la distruzione, perché giudicati irrispettosi nei confronti delle glorie del romano impero. La Roma del Cagli è un onirico insieme di edifici imperiali e papalini, che emergono nel mezzo delle abitazioni comuni. La pittura si infeltrisce e sembra quasi perdere in saturazione. In un’atmosfera decadente e malferma, le panoplie si levano al cielo, ma sembrano segno delle vacue pretese fasciste di restaurazione di un impero, più che la celebrazione degli antichi fasti assurti a nuova gloria. Si potrebbe dire che le opere presentate nel padiglione italiano si accordassero molto meglio, per ispirazione creativa, con la Guernica di Picasso, distante solo poche sale. Deve far riflettere che mentre gli aiuti congiunti del Fascismo e del Nazismo permettevano a Franco di trionfare sulle forze democratiche, la libertà stilistica e di linguaggio degli italiani si trovava decisamente più in accordo con quella di Picasso, che non con quella degli artisti tedeschi di regime, come Adolf Ziegler, per fare un nome. Già a quella data spiravano forte i venti di guerra. L’anno successivo all’esposizione parigina le leggi razziali costrinsero Cagli alla fuga. Presto «l’ora delle decisioni irrevocabili» avrebbe aperto una ferita a cui neanche l’arte avrebbe saputo porre rimedio.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

DI BRONZO, DI MARMO, DI CARNE. UN DAVID, MOLTI DAVID

A cura di Gianmarco Gronchi

È sorprendente accorgersi come vi siano dei temi, nella storia dell’arte, che si rincorrono, a volte tornano nelle mani di artisti diversi, in epoche diverse. È il caso soprattutto nella storia dell’arte antica, quando i committenti esigevano per lo più soggetti mitologici, storici o religiosi. Ed è grazie a questi gusti delle committenze se oggi possiamo far dialogare, sulla trama di un’uguaglianza di tema, alcuni dei più grandi interpreti artistici del passato.

«Trovasi di bronzo, nel cortile del Palazzo di detti Signori, un David ignudo, quanto il vivo, ch’a Golia ha troncato la testa e, alzando un piede, sopra essa lo posa, ed ha nella destra una spada: la quale figura è tanto naturale nella vivacità e nella morbidezza, che impossibile pare agli artefici che ella non sia formata sopra il vivo»

Con queste parole Giorgio Vasari descrive il David bronzeo che un già affermato Donatello deve aver eseguito intorno al 1440, su committenza medicea. L’opera, oggi al Museo del Bargello, fu collocata al centro del giardino della residenza dei Medici in via Larga e ci appare ancora oggi, come già le parole del Vasari prefiguravano, uno degli esempi più illuminanti del primo Rinascimento fiorentino. L’iconografia è stata molto dibattuta, a causa del copricapo, che richiamerebbe il petaso del dio Mercurio, ma anche per la nudità, inconsueta per un eroe biblico, e l’assenza della fionda, elementi, questi, che suggerirebbero come soggetto un Mercurio vincitore su Argo, piuttosto che il giovane eroe biblico. È proprio questo carattere di ambiguità che affascina, insieme alla bellezza efebica, gracile, disinvolta di questo corpo cesellato, in leggera torsione, accarezzato dai riflessi della luce. Nondimeno, questo corpo è vivo, naturale, perfettamente conscio della sua espressività. Sarà questo linguaggio, questa rinata classicità, questa capacità di resa espressiva naturalistica, talvolta anche drammatica, che Donatello diffonderà nelle corti del nord Italia quando, nel 1443, si trasferirà a Padova. La sua lezione sarà fondamentale per la generazione del Mantegna ed è grazie a lui e ai viaggi al settentrione anche di Filippo Lippi e Paolo Uccello, se la rivoluzione linguistica rinascimentale non resterà solo un fatto fiorentino.

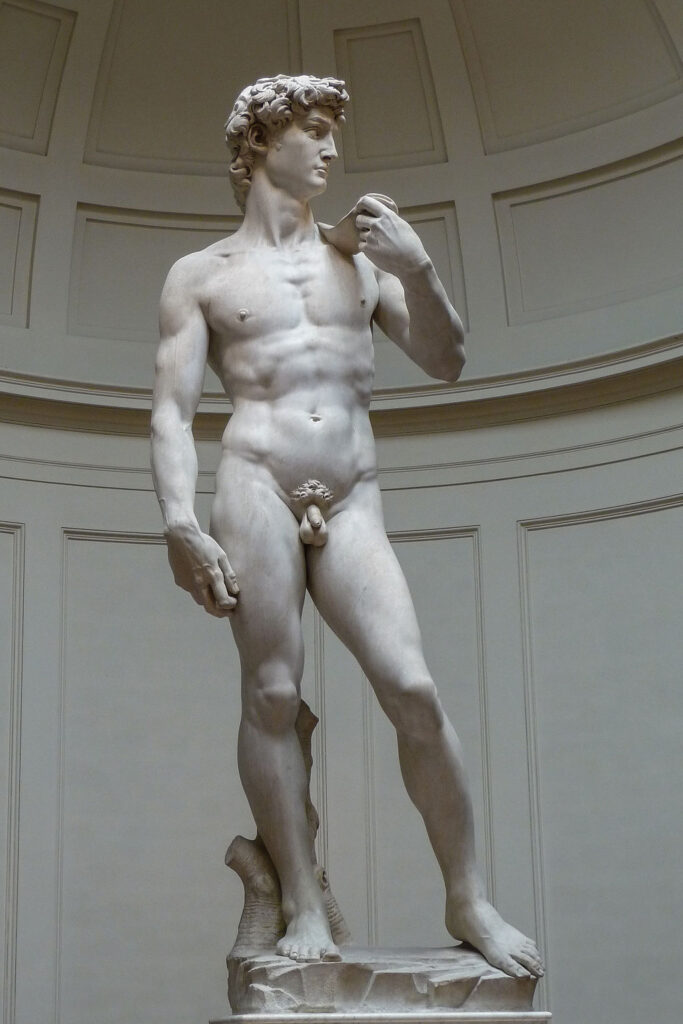

L’ambiguo David di Donatello – insieme all’opera di egual soggetto del Verrocchio – è ciò che tra il 1501 e 1504 deve aver avuto negli occhi un Michelangelo quasi trentenne, mentre scolpiva il suo David, con il quale si mostrava maestro anche nelle forme monumentali. L’opera, oggi alle Gallerie dell’Accademia a Firenze, fu ricavata da un blocco già lavorato da Agostino di Duccio e da Antonio Rossellini nella seconda metà del XV secolo, ma poi abbandonato per la scarsa qualità del marmo. Ecco invece che Michelangelo riesce dove altri avevano fallito. Già adoperato da Donatello, l’equilibrato contrapposto, vale a dire una contrapposizione compositiva tra le parti del corpo – qui il peso è tutto sul fianco destro, mentre la testa volge a sinistra – fa risaltare lo studio anatomico e psicologico. È come se sull’aggraziato David donatelliano si sia innestata la possanza di una muscolatura più maschia, vigorosa, plastica, pur nel rispetto delle proporzioni classiche. Avvertiamo dei muscoli veri sotto la pelle, del sangue che freme, in quelle vene. Le mani, però, appaiono sovradimensionate rispetto al resto del corpo, ma ciò non deve stupire, perché è il modo in cui Michelangelo sintetizza uno dei messaggi chiave dell’Umanesimo caro alla Firenze rinascimentale. Le mani, lo strumento con cui l’uomo lavora e, soprattutto, crea. Accanto a queste, l’intelletto, grazie al quale David vince contro la forza bruta di Golia. L’intelletto che eleva l’uomo dalle altre creature. Ecco quindi che nello sguardo di questo giovane non leggiamo né paura, né audacia, né il furor del guerriero. Solo una compostezza eroica e concentrata, che là, fuori dal campo visivo dello spettatore, prende la mira sul suo bersaglio. Il momento che Michelangelo fissa, infatti, è inusuale rispetto alla tradizione iconografica del giovane eroe biblico. Solitamente, infatti, si rappresentata il David vincitore, con la testa di Golia ai suoi piedi, come accadeva in Donatello e Verrocchio. Qui invece è l’attimo prima della lotta a essere bloccato. Nella destra l’eroe stringe la pietra, nella sinistra la fionda. Golia è ancora vivo, di fronte a lui. Le vene si gonfiano, i muscoli, così minuziosamente indagati da Michelangelo, si irrigidiscono, mentre David serra i nervi, concentrando il suo sguardo sul nemico poco prima della lotta. Un perfetto connubio tra intelletto e forza, tra compostezza classica e plastica moderna, simbolo splendido dell’ideale umanistico del Rinascimento. A riprova di questo, si pensi che la statua fu posta all’ingresso di Palazzo Vecchio – dove ora vi è una copia – come simbolo di libertà e indipendenza del popolo fiorentino, al tempo retto dal gonfaloniere Pier Soderini, dopo la cacciata dei Medici e la tragica esperienza savonaroliana. Con alte lodi il Vasari venera l’opera, dicendo che «[…] certo chi vede questa [statua], non deve curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri da qualsivoglia artefice».

Vasari non poteva immaginare che appena un secolo dopo un artista, napoletano di nascita, romano d’adozione, ma di cultura fiorentina, avrebbe guardato a Michelangelo mentre scolpiva il suo, di David, con l’intento di uguagliarlo, se non superarlo. Datato 1623, su committenza del cardinale Scipione Borghese, il marmo che esce dalle mani di un venticinquenne Gian Lorenzo Bernini tutto è fuorché una pedissequa reverenza verso l’esempio dei maestri antichi, Donatello e Michelangelo su tutti.

Nonostante la strepitose resa tattile e materica dei più diversi materiali, ognuno reso con incredibile capacità mimetica, Bernini paga i suoi debiti al Polifemo del soffitto Farnese dipinto da Annibale Carracci, per ciò che concerne la rappresentazione dell’azione, piena d’energia e scevra di timidezze o ambiguità. Ma, come nota Rudolf Wittkower – autore della fondamentale monografia dedicata a Bernini, imprescindibile ancora oggi, a più di sessant’anni dalla prima edizione – «l’intensità del movimento, la sofisticata resa della superficie e il realismo quasi violento, vanno ben al di là di quello del Polifemo di Annibale». Bernini devia dal solco iconografico tradizionale, ma non nella direzione michelangiolesca, ma verso una sua propria. In questo marmo, difatti, non vediamo ciò che precede l’agone, come in Michelangelo, né la distensione del dramma, come in Donatello, ma l’acme narrativo, il culmine dell’azione. Tra le gambe del giovane, aperte a compasso, stanno l’armatura abbandonata per il troppo peso e, invenzione tutta berniniana, la cetra, che prefigura la stesura dei Salmi. La figura invece è tutta moto, tutta dinamismo. Il marmo palpita sotto lo scalpello di Bernini, che restituisce in maniera credibile, come mai prima di allora, un corpo in brusco movimento, in violenta e dinamica torsione. Le dita dei piedi si aggrappano al terreno, i muscoli si irrigidiscono rotando la frombola già tesa, pronta per scagliare la sua pietra quando questo imperioso moto spiraliforme avrà liberato la sua energia nel gesto del lancio. Nel volto pare che Bernini – diremmo oggi, quasi con superbia – abbia voluto porre il suo autoritratto. Stando agli scritti di Filippo Baldinucci e Domenico Bernini, biografi dell’artista, lo stesso Maffeo Barberini, amico di Gian Lorenzo e futuro Urbano VIII, avrebbe retto lo specchio, mentre l’artista scalpellava i suoi tratti nel marmo. In quel volto è racchiusa tutta la potenza, tutta la concentrazione dell’attimo di massimo sforzo e drammaticità. David corruga la fronte e si morde le labbra mentre fissa lo sguardo su Golia. Ma dov’é Golia? Già, dov’è…. L’opera in origine doveva essere posta contro una parete – a differenza di quello che accade oggi a Villa Borghese, dov’è conservata – perché si acuisse quel senso di teatralità che deriva dal fatto che il David è pensato con un punto di vista unico. Non una visione plurilaterale, ma vincolata ad una visione ben definita, per cui, balzando fuori dalla parete, il giovane israelitico avrebbe fissato i suoi occhi sullo spettatore, che suo malgrado si sarebbe ritrovato nella scomoda posizione del nemico, di Golia. L’attenta regia teatrale berniniana rompe le logiche insite nella statuaria e la nostra dimensione, la dimensione dello spettatore, diventa il campo di battaglia del giovane eroe biblico: la strada verso il grande Barocco romano era stata aperta.

La pietra scagliata da questi David antichi traccia una linea che arriva diretta nel Novecento, nel segno di Manzù. Egli, tra 1936 e 1938 realizza quattro David in bronzo, di cui, in foto, vediamo quello della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Ritornerà sul tema anche nel dopoguerra, in tempi in cui la disputa tra astrazione e figurazione si intreccia con istanze politiche e ideologiche. Manzù conserva la sua adesione alla rappresentazione figurativa, plastica, raggiungendo alte e coerenti punte nella serie delle Ballerine e dei Cardinali, non mancando di influenzare anche gli astrattissimi artisti della Geometry of Fear. Il David di Manzù annulla in un attimo la figura biblica consegnata dall’arte del passato. L’eroe del popolo d’Israele, nelle mani di Manzù, diventa un bambino gracile, smunto, di cui vediamo le costole e la spina dorsale gridare la sua magrezza da sotto la pelle lisa.

Nulla lo veste, se non un’umile, non eroica, nudità. Il bronzo terroso, consunto, corroso, ne evidenzia la povertà, come poveri sono le forme che fuoriescono dalla compattezza della materia.

Un naso, un paio di occhi che traspaiono appena, una bocca esile, abbozzata forse con un solo colpo di stecca. Come se Manzù si concentrasse sulla meditazione, sull’attesa, il suo protagonista è una matassa di membra esili, che si aggrovigliano, dall’aria malinconica e finanche impaurita. Molto laica sembra la visione dello scultore bergamasco. Un David non eroico, non possente, ma umano, impaurito dal compito che l’attende, fragile come questo bambino pelle e ossa. Un David che aspetta un aiuto provvidenziale per affrontare la battaglia. Un aiuto che, sembra dirci Manzù, potrebbe non arrivare mai. Questa nuova visione dell’eroe biblico, anzi dell’uomo con le sue debolezze, sembra avere riscontro nei tempi che l’artista è chiamato a vivere. Nel 1938 Mussolini promuoverà le leggi razziali, mentre il Patto d’Acciaio con la Germania hitleriana verrà firmato l’anno dopo. Il velo tragico della guerra, di lì a poco, oscurerà con violenza l’arte e gli uomini.

Lombardo d'adozione ma toscano di nascita, sono uno studente del corso di laurea magistrale in Storia e critica d'arte all’Università Statale di Milano. Ho conseguito la laurea triennale in Lettere moderne all'Università degli Studi di Pavia. Durante la mia permanenza pavese sono stato alunno dell'Almo Collegio Borromeo. I miei interessi spaziano dall'arte moderna a quella contemporanea, compreso lo studio della Moda da un punto di vista storico-artistico. Alcuni miei scritti sono apparsi online su "Inchiosto”, “Birdman Magazine. Cinema, serie, teatro" e "La ricerca Loescher". Amo leggere, scrivere e perdermi in musei e negozi di vintage.

LOOKDOWN DI JAGO IN PIAZZA PLEBISCITO

A cura di Stefania Melito

Lookdown, un bambino in piazza

Come si inserisce Lookdown, la più recente scultura di Jago, nel contesto tradizionale della città di Napoli?

Il lasso di tempo tra Natale e Capodanno è il tempo solitamente caratterizzato dalle tradizioni, e fra queste la tradizione del presepe è una delle più diffuse: quasi ovunque infatti, più o meno in grande stile, fioriscono varie rappresentazioni della Natività che addobbano case, chiese e piazze pubbliche. Anche in questo 2020, che ha ribaltato completamente la percezione delle priorità mantenendo fede alla tradizione di cattiva sorte degli anni bisestili, si sono visti presepi “andare e venire” su e giù per la Penisola. Presepi rifiutati, come quello che Napoli aveva donato a Milano; presepi criticati, come quello monumentale in ceramica di Castelli in piazza San Pietro; e presepi che non nascono come tali e che non sono presepi, ma che presentano assonanze con la Natività quanto mai sorprendenti.

In piazza Plebiscito a Napoli, infatti, dal 5 novembre e nell’arco di una notte è comparso un bambino nudo, rannicchiato su sé stesso, che nonostante non sia in una mangiatoia riporta alla mente un altro Bambino, e ne attualizza con crudezza il messaggio. Stiamo parlando di Lookdown, l’ultima opera di Jago.

Il luogo: Piazza del Plebiscito, Napoli

<<Dio è nei dettagli>> diceva Mies van der Rohe, ed effettivamente l’opera di Jago può apparire come un “dettaglio” se posta in relazione a una delle piazze più grandi d’Italia, che in origine era semplicemente uno slargo dinanzi a Palazzo Reale.

Uno slargo che fu utilizzato da Domenico Fontana, architetto reale, che lo fece spianare, livellare e lo utilizzò come opportuno fondale scenico del nascente Palazzo Reale, costruito intorno al ‘600: ciò significò, come accaduto anche in molti altri luoghi (ad esempio nel famoso Miglio d’Oro partenopeo), la concentrazione in quel luogo dell’aristocrazia, che cominciò a frequentare quello slargo così vicino al palazzo del potere, come satellite attirato da un pianeta.

La piazza allora, che piazza ancora non era e si chiamava infatti “Largo di Palazzo”, si presentava come uno spazio aperto in terra battuta che fungeva da “accompagnamento visivo” all’ala destra di Palazzo Reale, ove si apriva l’ingresso principale. Una leggera pendenza della superficie calpestabile caratterizzava, allora come ora, l’area.

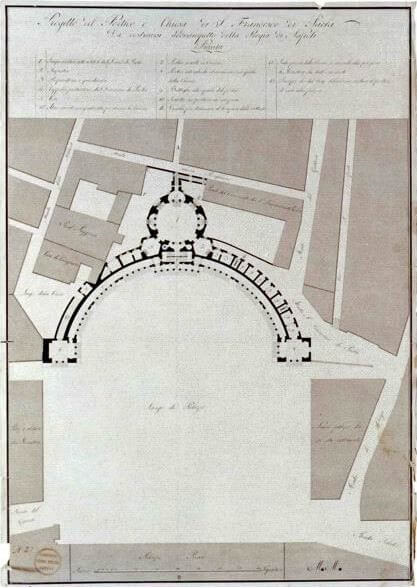

In seguito, a partire dalla fine del Settecento, man mano tale slargo assunse la connotazione attuale, in parte grazie ai lavori di restauro che interessarono Palazzo Reale e in parte grazie alla parentesi murattiana nell’800, in cui vennero costruiti due edifici gemelli, posti l’uno di fronte all’altro, del Palazzo dei Ministri di Stato e del Palazzo per il Ministero degli Esteri, che andarono a delimitare i lati della piazza. Sempre durante questo periodo la piazza aumentò enormemente la sua superficie, in quanto furono abbattuti i conventi preesistenti grazie alla legge sulla soppressione dei monasteri. Sul quarto lato era previsto un emiciclo che racchiudesse un edificio pubblico, ma il progetto fu interrotto dalla Restaurazione e dal conseguente ritorno dei Borbone: Ferdinando tuttavia, per celebrare il ritorno sul trono della sua casata, indisse un bando di concorso che completasse finalmente l’aspetto della piazza, con l’erezione di una basilica a San Francesco di Paola. Il concorso venne vinto da Pietro Bianchi, che nel progetto della basilica mantenne lo scenografico emiciclo colonnato chiudendolo ai due lati con le due statue equestri, realizzate da Canova e Calì, dello stesso Ferdinando e di Carlo di Borbone.

La scelta del nome della piazza avvenne dopo il 1860 e l’unificazione. Oggi i palazzi gemelli, rispettivamente alla destra e alla sinistra della basilica, ospitano la sede della Prefettura (a destra) e uno dei comandi regionali dell’esercito italiano (a sinistra, nel cosiddetto Palazzo Salerno, chiamato così dal nome di uno dei figli di Ferdinando IV). Solo in tempi moderni la piazza è stata inoltre pavimentata con il basolato e resa pedonale.

Una piazza imponente dunque, circa 25.000 metri quadrati. E proprio qui, con le due statue equestri al posto del bue e dell’asinello, con i palazzi gemelli a fargli da “Maria e Giuseppe”, giace un bambino.

Lookdown

Lookdown. Guarda in basso. Questo è il titolo dell’opera, un gioco di parole con “lockdown”, parola con cui abbiamo imparato purtroppo a convivere.

Lookdown è, invece, la figura di un bambino realizzata in marmo Danby, proveniente dalle cave statunitensi del Vermont, rappresentato accovacciato e incatenato alla piazza, di dimensioni 200 x 100 x 100 cm, collocato ex abrupto nella notte del 5 novembre 2020 di spalle alla Basilica di San Francesco di Paola.

Un bimbo in posizione fetale incatenato alla piazza, che diventa così quasi un ventre materno, permettendoci di entrare nel “luogo” più intimo e prezioso, la culla della vita. Attraverso le arterie e le vene della città si arriva al centro del “corpo” urbano, trovando un bambino. Sta lì, nudo e indifeso sotto gli occhi dei passanti, un monito silenzioso a “guardare in basso” a non dimenticare chi, in questo lockdown, ha perso qualcosa: un familiare, un amico, il lavoro, la speranza. Un invito a fermarsi e a riflettere, tanto forte quanto umile e semplice è il tema della rappresentazione.

Il bambino infatti giace su un fianco, le mani congiunte, i piedi incrociati, quasi tenti di rannicchiarsi il più possibile sentendo freddo. Con la catena/cordone ombelicale che lo tiene ancorato al ventre della piazza, sembra voler ricordare a tutti che anche gli ultimi sono “figli” della società, anzi che maggiormente dipendono da essa in quanto non hanno reciso il cordone ombelicale che li tiene ad essa legati. Sono come bambini, appunto, che dipendono dalla madre per vivere. La sua tenerezza, la sua purezza, ricordano quella di un altro Bambino, anch’egli povero e indifeso, nato in una grotta: a Lui furono portati oro, incenso e mirra, ed anche questo bambino chiede qualcosa: attenzione, impegno, per coloro che soffrono e che, spesso, non sanno dare voce alle loro sofferenze. In un mondo imprigionato da canoni e forme, da un’estetica tracimante e vuota, la semplicità disarmante di un bambino nudo arriva dritta e chiara alle coscienze, senza filtri, lasciando le persone libere di attribuire un significato a ciò che vedono. L’immagine quindi si sublima, diventa strumento che smuove senza parlare o imporre concetti: si “guarda in basso” e si lascia, o si spera, che quel bambino imprima un’orma.

Jago

Jago, al secolo Jacopo Cardillo, autore della scultura, è uno scultore di 33 anni di Frosinone molto legato a Napoli: pur vivendo e lavorando in giro nel mondo ha sviluppato un profondo legame con la città partenopea, alla quale ha già donato un’altra opera: si tratta del Figlio velato, oggi ubicato nella cappella dei Bianchi della chiesa di San Severo Fuori le Mura alla Sanità, un chiaro riferimento al Cristo velato di Giuseppe Sammartino ubicato nella cappella Sansevero. Ma c’è una differenza: è lo stesso Jago a spiegare che se prima “[…] c’era il Cristo che si è sacrificato consapevolmente per il bene della collettività, oggi invece siamo noi a sacrificare consapevolmente milioni di innocenti loro malgrado”.

Un bambino coperto da un velo, quasi un omaggio al suo ideale maestro, Giuseppe Sammartino, che scolpì il Cristo velato più o meno alla stessa età in cui Jago ha scolpito il suo bambino, nel periodo in cui piazza Plebiscito cominciava a prendere forma.

Una forma dunque, un bambino, dentro un’altra forma, una piazza, che può essere idealmente considerata un ventre o un abbraccio. E la mente torna ad un altro famoso “abbraccio”, ad un altro emiciclo, quello che Bernini definì “l’abbraccio della cristianità al mondo”: il colonnato di San Pietro. E non è un caso che pur senza i personaggi del presepe si arrivi dritti al cuore della Chiesa.

E se, come diceva Adorno, <<qualsiasi musica è uno sforzo per pronunciare il nome impronunciabile di Dio>>, anche questo bambino può essere letto ed interpretato come la sublimazione di una forma, un <<innalzamento di una forma che apre una possibilità di mondo>>.

Un mondo migliore, si spera.

Sitografia

http://www.vita.it/it/article/2006/04/07/larte-contemporanea-e-ancora-arteperche-facciamo-tanta-fatica-a-capirl/54122/

https://www.artribune.com/television/2019/12/video-il-figlio-velato-di-napoli-intervista-jago/

https://jago.art/it/biografia/

https://jago.art/it/opere/

https://www.fanpage.it/napoli/piazza-del-plebiscito-storia-e-leggende-di-uno-dei-luoghi-simbolo-di-napoli/

https://www.fanpage.it/napoli/lookdown-la-nuova-scultura-di-jago-al-centro-di-piazza-plebiscito/

https://grancaffegambrinus.com/la-storia-di-piazza-del-plebiscito/

https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/salotti-ditalia-alla-scoperta-di-piazza-del-plebiscito-a-napoli

http://www.federica.unina.it/architettura/storia-della-citta-paesaggio/storia-piazze-plebiscito/

http://www.unina.it/-/1345511-arte-a-cielo-aperto-a-piazza-plebiscito

STEFANIA MELITO

Mi chiamo Stefania Melito e sono nata ad Avellino nel 1984. Sono laureata in Management dei Beni culturali presso l’Università di Macerata e lavoro da dieci anni nel campo del Turismo; attualmente sono project manager freelance. Collaboro con numerose istituzioni culturali, tra cui il Museo Didattico della Fotografia di Sarno e la Fondazione MIdA di Pertosa (Sa). Ho frequentato vari corsi di Alta Formazione, tra cui uno sull’esposizione e la didattica presso il MAXXI di Roma, e sono curatrice di mostre ed eventi culturali. Per il progetto Discovering Italia ricopro il ruolo di redattrice capo della regione Campania.

LA COSTRUZIONE DEI GENERI NELLE SOCIETA'

A cura di Veronica Pacini

La prospettiva antropologica sulle forme di conservazione e trasformazione nella riproduzione dell'ordine sociale

In Maschio e Femmina l'antropologa Margaret Mead si chiede:

Cosa debbono pensare gli uomini e le donne della loro mascolinità e della loro femminilità in questo ventesimo secolo nel quale tante delle nostre vecchie idee hanno bisogno di essere rinnovate? Abbiamo forse addomesticato troppo gli uomini e negato il loro naturale spirito d'avventura, vincolandoli a macchine le quali dopo tutto non sono che fusi e telai, mortai e pestelli, un tempo esclusiva preoccupazione delle donne, oggi perfezionati a ingigantiti? Abbiamo forse sviato le donne dalla vicinanza ai loro figli, insegnando loro a cercare un'occupazione invece che la carezza di un bimbo, una carriera sociale in un mondo che lotta per strada piuttosto che un posto sempre uguale presso un focolare acceso? [1]

Mead pone queste questioni negli Stati Uniti della prima metà del Novecento, quando la vita delle donne era notevolmente cambiata rispetto a cento anni prima e andavano pertanto riconfigurandosi i ruoli e i significati del maschile e del femminile nella società. Per rispondere a queste domande Mead conduce un'ampia ricerca etnografica presso sette diverse comunità indigene del Pacifico, compie cioè un movimento laterale: per vedere meglio, per capire qualcosa della sua cultura di appartenenza, sposta il campo di ricerca su altre culture. È questo che fa l'antropologia attraverso il lavoro etnografico: decentrare, sdoppiare, moltiplicare lo sguardo, perché non resti intrappolato in una sola prospettiva e non confonda una porzione di realtà con la realtà intera, una realtà possibile con una realtà necessaria.

Mead scopre che ogni civiltà studiata ha un suo modo di concepire il maschile e il femminile, e cioè che a partire da un dato biologico – la differenza tra i sessi – le caratteristiche attribuite all'uno o all'altro sono diverse nei diversi gruppi umani. Ogni cultura - intesa nel suo senso antropologico di sistema di significazione della realtà - prodotta da un gruppo umano è arbitraria, cioè frutto di scelte più o meno consapevoli che non hanno niente a che fare col dato biologico. Una caratteristica che in una società è attribuita alle femmine in un'altra può essere attribuita ai maschi, ad esempio la forza della testa, o la capacità di mantenere un segreto. Scrive Mead:

Nessuna civiltà ha pensato che tutte le caratteristiche conosciute: stupidità e intelligenza, bellezza e bruttezza, amicizia e ostilità, iniziativa e prontezza, coraggio, pazienza e attività, siano semplicemente qualità umane. Sebbene queste qualità siano state attribuite a un sesso o all'altro e qualcuna a entrambi, e per quanto arbitrarie esse ci possano sembrare (perché certamente non può essere vero che il capo della donna sia sempre più debole o più forte – per portare pesi – di quello dell'uomo), la divisione, per discutibile che ci possa apparire, è sempre esistita in ogni società.[2]

Nessuna società sfugge alla categorizzazione della realtà. È il modo che l'essere umano ha a disposizione per poter interagire con tutto quanto è altro da sé. A partire da dicotomie fondamentali – maschile e femminile, caldo e freddo, crudo e cotto, umido e secco, puro e impuro, sporco e pulito ecc. – la realtà viene frammentata, dotata di un valore, organizzata secondo gerarchie.

L’incompletezza biologica e le sovrascritture socio-culturali

I dati biologici sono investiti di significati culturali e questo avviene perché l'uomo è un animale biologicamente incompleto e per completarsi ha bisogno della società:

Noi siamo animali incompleti o non finiti che si completano e si perfezionano attraverso la cultura – e non attraverso la cultura in genere, ma attraverso forme di cultura estremamente particolari: dobuana e giavanese, hopi e italiana, di classe superiore e inferiore, accademica e commerciale.[3]