LA CHIESA DI SANTA TERESA A GALLIPOLI

A cura di Stefania Pastore

Introduzione

La chiesa di Santa Teresa rappresenta uno dei tanti esempi di Barocco leccese, uno di quelli non troppo conosciuti perché situata nella città di Gallipoli, nota meta turistica estiva nel Salento per divertimenti giovanili, spesso sottovalutata dal punto di vista artistico. La città, infatti, offre numerose testimonianze storiche perché affonda le sue radici in un passato lontano, risalente al 1000 a.C., e ha visto nel corso dei secoli la dominazione di diverse etnie.

La chiesa di Santa Teresa: la struttura

La chiesa di Santa Teresa vede la sua costruzione, insieme al Monastero delle Carmelitane scalze, tra il 1687 e il 1690 a cura del vescovo Perez de la Lastra. A discapito dell’interno barocco, l’esterno è molto lineare e conta due ingressi, di cui quello principale è sovrastato dalla statua di Santa Teresa con una lunga epigrafe che narra della nascita della chiesa, mentre l’altro ingresso presenta lo stemma dell’ordine dei Carmelitani scalzi.

L’interno è costituito da un’unica navata che conta ben quattro altari in stile barocco, di cui tre in pietra e il quarto marmoreo. Sul lato destro della navata, rispetto alla porta principale, vi sono la tela di S. Agostino e di S. Ignazio di Loyola, attribuita alla scuola leccese del pittore Antonio Verrio, sull'altare più vicino all'entrata, mentre sull'altro altare la tela dell’Immacolata insieme ai santi Giovanni Evangelista e Luigi Gonzaga. Sul lato sinistro della navata si trova l’altare con la tela di S. Maria Maddalena e quello con la statua lignea di S. Teresa del Bambino Gesù. Inoltre, sempre sul lato sinistro, la chiesa custodisce il busto in onore del vescovo De la Lastra, sepolto sotto l’altare maggiore. Sulla cantoria del presbiterio è collocato l’imponente organo settecentesco, attribuito al maestro organaro pugliese Carlo Sanarica.

L’altare maggiore

Il maggiore degli altari, sempre in pietra, era dedicato all'Immacolata. Tuttavia, già dal 1753 si ebbe la necessità di inserire nella grande struttura lapidea, che già accoglieva la tela con la Sacra famiglia, un altare marmoreo. L’opera fu commissionata ad Aniello Gentile, famoso maestro napoletano marmoraro. Egli sfrutta al massimo le potenzialità della chiesa, trasformando il tabernacolo in una quinta scenica. Fedele alla tradizione dei maestri marmorari napoletani, Gentile scolpisce bouquet di gigli nei pilastri dell’altare, putti capi-altare che riprendono quelli dell’altare del Sacramento a Brindisi. La tradizione napoletana della lavorazione dei marmi vede il suo apice nella prima metà del ‘600 con Cosimo Fanzago a Napoli, per poi diffondersi nelle province del Meridione e in alcune della Spagna, in maniera più capillare, nel ‘700 con l’affermarsi del gusto per l’altare marmoreo.

La storia della chiesa di Santa Teresa

La chiesa vede la sua intitolazione a Santa Teresa di Lisieux, altrimenti conosciuta come Santa Teresina per distinguerla da Teresa d’Avila. Teresa di Lisieux fu dichiarata Santa proprio a seguito di un miracolo accaduto a Gallipoli nel 1910, miracolo che permise alla chiesa di continuare a sopravvivere. Nel 1861, infatti, fu emanata una legge con cui si stabiliva che molti beni ecclesiastici, soprattutto meridionali, fossero espropriati e soppressi. Tra questi vi era anche il monastero delle Carmelitane di Gallipoli con l’annessa Chiesa. Questo negli anni si era mantenuto economicamente grazie ai contributi della facoltosa gallipolina Ida Piccinno, poi diventata priora del monastero con il nome di madre Carmela. Nel 1909, come testimoniano i libri dei conti, la chiesa si trovava economicamente in passivo per trecento lire. Madre Carmela decise, così, di rivolgersi alla beata Teresa (non ancora diventata Santa) con un ciclo di preghiere.

La priora aveva conosciuto la Santa grazie ad una sua biografia, nota con il nome “Storia di un’anima”, che le era stata donata dalla priora delle suore Marcelline di Lecce. Poco prima della fine del triduo, quando madre Carmela era a letto a causa di una pleurite, avvenne il miracolo: le apparve in sogno Teresa di Lisieux, la quale la invitava a recarsi presso la cassetta delle offerte perché lì avrebbe trovato ciò che le occorreva. Infatti madre Carmela trovò le cinquecento lire promesse. Questo fatto prodigioso permise di avere dati sufficienti alla beatificazione prima, e alla canonizzazione poi, della Santa. che avvenne nel 1925 ad opera di papa Pio XI.

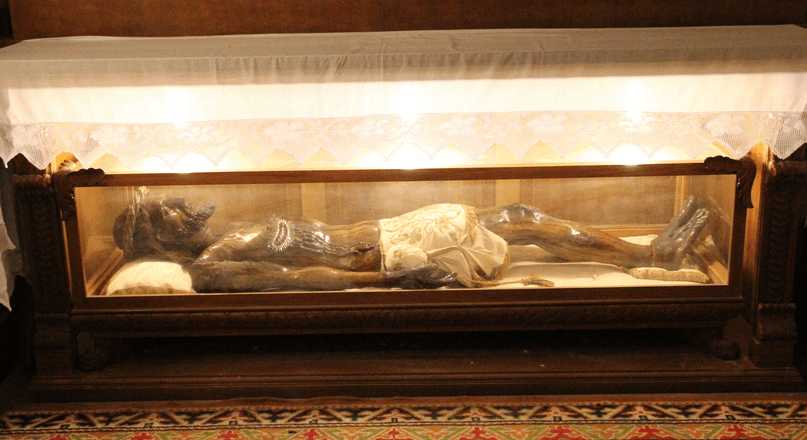

Nel 2010, in occasione del centenario del miracolo della Santa, è stata esposta l’urna di Santa Teresa a coronare un ciclo di manifestazioni ed eventi.

Sitografia

http://www.cattedralegallipoli.it/il-monastero-di-s-teresa/

http://www.salento.info/1975-chiesa-santa-teresa-in-gallipoli-storia-miracoli/

http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/2031/il-miracolo-di-santa-teresina-a-gallipoli/

Bibliografia

Pasculli Ferrara M., L’arte dei Marmorari in Italia meridionale, De luca editori d’arte, Roma 2013.

IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO

A cura di Irene Scovero

Tra apparizioni e moti risorgimentali

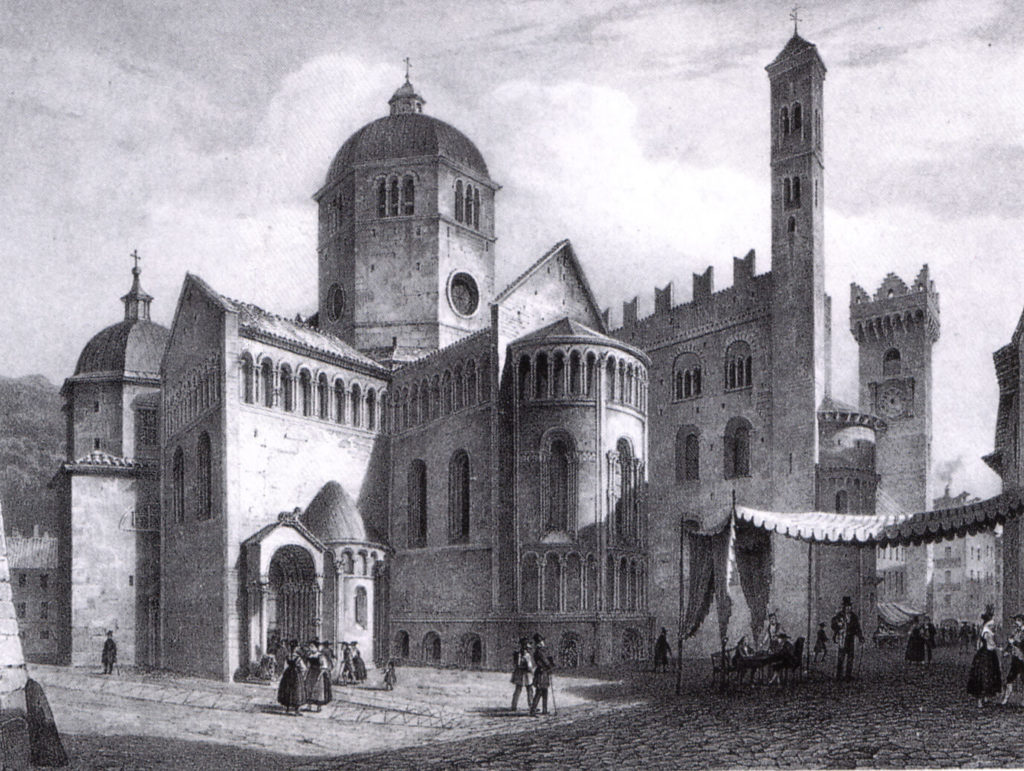

Vi è un luogo a Genova dove leggende, architettura e storia si intrecciano. Il luogo dove sorge il santuario di Nostra Signora di Loreto è intriso di una antica religiosità popolare e di storia patriottica.

Il quartiere di Oregina, a Genova, sorge in una zona collinare situata fuori dalle antiche mura cittadine e inglobata nella cerchia difensiva del Seicento. È del XVI secolo la prima testimonianza di urbanizzazione nella zona, così la descrive il vescovo e storico Agostino Giustiniani nei suoi annali. Uscito che si è dalla porta di S. Michele occorre, primo: la villa di Oregina, col fossato di S. Tomo [San Tommaso] il quale dà fortezza alla città; sono in questa villa insieme col fossato trentotto case, venti di cittadini e diciotto di paesani, quali tutte hanno terreno lavorativo[1].

L’accesso a questa area abitativa era consentito da una ripida salita ancora oggi percorribile[2], che dall'attuale piazza Principe seguiva esternamente le mura cinquecentesche giungendo al bastione di San Giorgio, che dal 1818 è Osservatorio Astronomico e Meteorologico della Marina Militare.

Negli ultimi anni del Cinquecento fu costruita sulla sommità della collina una cappella dedicata alla Madonna di Loreto che nel Seicento venne ampliata e inglobata in una chiesa con convento francescano. Secondo la tradizione il nome del quartiere deriverebbe dall'invocazione ‘’O Regina’’ riportata su un’immagine della Madonna collocata in cima alla collina, e che poi avrebbe finito per designare il luogo stesso dove sarebbe sorta l’attuale chiesa di Nostra Signora di Loreto e il quartiere intorno. Il tessuto abitativo vicino al colle si mantenne estremamente rado fino ai primi decenni del XX secolo, quando il tracciato collinare costellato di ulivi e vigne venne interrotto dalla costruzione di via Napoli e vie limitrofe, anche se il quartiere mantenne inalterato il dominio sulla vista del porto, la costa e la vegetazione attorno.

La fondazione dell’edificio ebbe inizio nel 1634 quando si stabilirono sul colle di Oregina un gruppo di monaci[3] che viveva di elemosine. È possibile che durante la loro breve presenza abbiano iniziato a costruire una cappella che riproduceva la Casa di Loreto, nel luogo dove secondo la tradizione si trovava l’effige di Maria.

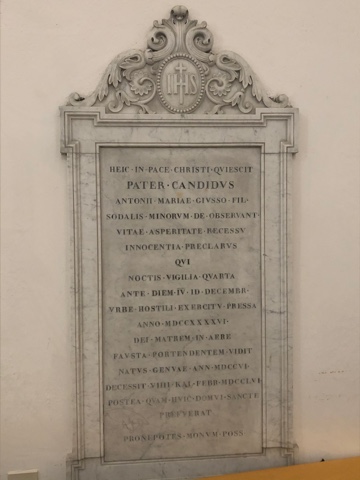

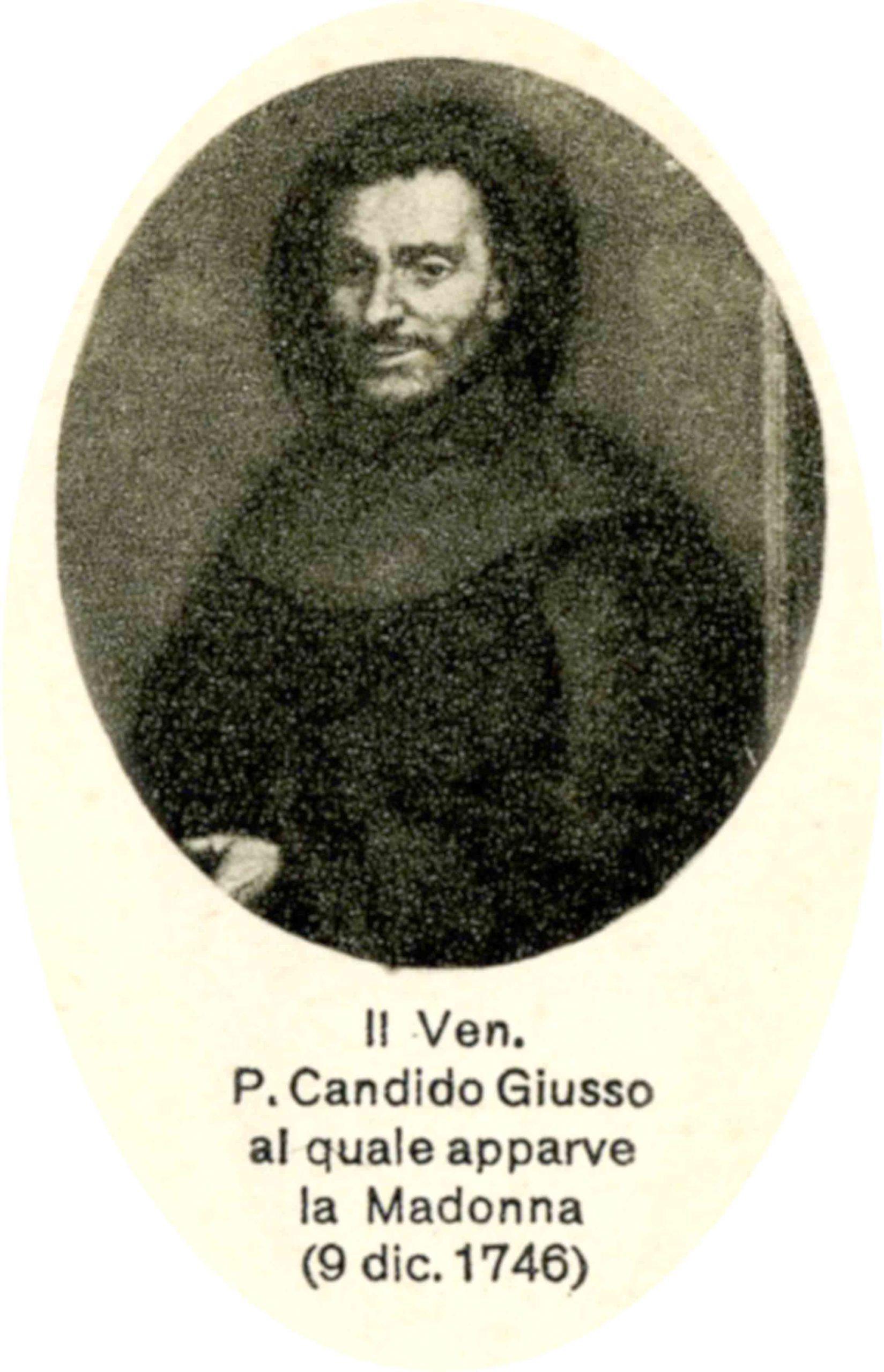

Attigua alla piazza davanti il santuario, donata in quegli anni dal Senato, si trovava una villa posseduta dai fratelli Fernano, Gio Batta e Gio Agostino. Quest’ultimo prese gli ordini diventando Minore Osservante e donò parte della propria villa alla chiesa. Caduti in disgrazia i monaci fondatori, perché sospettati d’eresia dal tribunale dell’Inquisizione, nel 1635 la chiesa passò in mano ai Francescani Minori Osservanti i quali stabilirono in Oregina una loro comunità. L’immagine dell’edificio come ci appare oggi risale alla costruzione avvenuta tra il 1650-1655 ed era concepito come un contenitore della preesistente cappella che venne distrutta nel 1928, cancellando così la testimonianza più antica del santuario, che presentava sul prospetto un affresco con il Trasporto della Santa Casa dipinto da Filippo Alessio[4]. Nel XVIII secolo fu terminata la facciata, la cupola, il piazzale antistante la chiesa e vennero condotti importanti ampliamenti nel convento, di cui un’ala venne poi demolita agli inizi del Novecento per la costruzione del retrostante belvedere. La semplice facciata del santuario, realizzata nel 1707, è decorata nella parte superiore da lesene affiancate da due nicchie e dalla triplice finestra a serliana di stile barocco, sormontata da un fastigio che riproduce il simbolo dell’ordine dei francescani. Sopra il portale d’ingresso è visibile l’affresco di Angelo Vernazza[5] eseguito nel 1906 che raffigura la visione di Padre Candido Giusso.

Le soppressioni napoleoniche del 1810 e del 1872 e i danni subiti durante le due guerre mondiali hanno impoverito l’arredo del santuario che in ogni caso è molto luminoso e caratterizzato da sobri ornati architettonici. La zona absidale subì molti danni nel 1945 e andarono perduti una tela raffigurante la Vergine, l’organo e il coro che è stato ristrutturato interamente. Entrando la prima cosa che salta agli occhi è la forte luminosità e la semplicità degli ornamenti architettonici. Il volume interno e la chiarezza delle linee compositive sono dovute alla sua originale funzione di contenitore della primitiva cappella. L’interno, a navata unica, misura 42 metri di lunghezza per 20 di larghezza mentre la cappella che stava nel mezzo misurava metri 9x4. Il tempietto primitivo aveva all'esterno un altare dedicato a Santa Margherita da Cortona e poi San Pasquale e sulla facciata un affresco di Filippo Alessio che riproduceva il Trasporto della Santa Casa.

Ai lati dell’ingresso si trovano due monumenti funebri, uno dedicato allo scultore Bartolomeo Carrega[6] e l’altro al patriota Alessandro de Stefanis[7].

Appena entrati sul muro di destra, sopra l’ingresso degli uffici di segreteria, è presente una tavola di recentissima acquisizione, che non è di proprietà della chiesa, ma rimane dell’Ordine dei Frati Minori. L’opera del XVII secolo di scuola genovese reca l’immagine dell’Immacolata tra Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista. La tavola, insieme a 12 panche piccole, è stata trasportata nella chiesa di N.S. Signora di Loreto dopo la chiusura della chiesa del Celesia a Genova.

Nelle pareti laterali dell’edificio sono inserite in nicchie le statue di santi francescani. Sull'altare di destra troviamo la tela di Giovan Maria delle Piane[8], detto Molinaretto (1660-1745) che raffigura l’Angelo Custode; in quest'opera i colori sono vivi e luminosi e l'altare in marmi misti è databile intorno al 1736. Sull'altare di sinistra si trova la tela di Giovan Andrea Carlone[9] (1639-1697), raffigurante San Giuseppe con Gesù fanciullo. Anche in quest'opera prevalgono i colori accesi e brillanti, i personaggi sono tutti in movimento, dando così al quadro un senso di dinamicità. Questi ed altri dipinti conservati in chiesa e nel convento formavano e abbellivano la chiesa di Sant'Andrea demolita nel 1903. Alle spalle del nuovo altare consacrato nel 2001 troviamo l’antico altare maggiore di struttura settecentesca, con due porte laterali che permettono l’accesso al retrostante coro come nei tipici altari conventuali. Dopo la distruzione dell’antica cappella, la statua della Vergine nera fu trasferita nella nicchia sull'altare maggiore. Sul lato sinistro del presbiterio vi è la lapide di Padre Candido Giusso e all'interno della chiesa sono conservate statuine settecentesche di scuola genovese. Sulla facciata della chiesa sul lato destro prospettante il piazzale è infissa una lapide recante i nomi dei caduti della prima e Seconda guerra mondiale che incornicia la statua in bronzo La vedetta alpina, opera dello scultore Gino Faita[10]. La bellissima piazza su cui affaccia la chiesa è abbellita da alberi secolari, lastricato in ardesia e acciottolato alla genovese, mentre inserti di pietra grigia segnano gli ingressi al santuario. Sul piazzale sono presenti alcune panchine che la tradizione vuole siano state costruite con massi dei vecchi moli, perché sono visibili fossili di conchiglie. Fino ad una ventina di anni fa alla sommità delle scale d’accesso al santuario era presente un crocifisso ligneo, poi scomparso per far posto a colonnine in ferro.

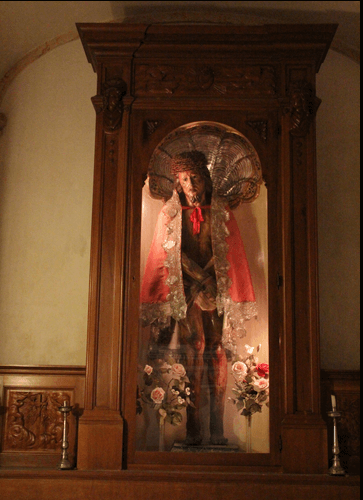

La Statua di Nostra Signora di Loreto

La Vergine, scolpita in un legno nero e rivestita di panni preziosi, fu trasferita nella nicchia dell’altare costruito dopo il 1928 quando venne soppressa la cappella antica per cui era sorta la chiesa intorno ed è una copia della Vergine lauretana. Secondo la leggenda, il culto lauretano è sorto nel luogo secondo cui la Vergine Maria sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli dalla casa di Nazareth a Loreto nelle Marche la notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294. Questo luogo è meta di continui pellegrinaggi e viene considerata la Lourdes italiana. Non ancora conosciuto è il motivo per cui l’iconografia della Vergine riporti una Madonna nera. È possibile presumere che i primi fedeli che entrarono nella casa di Loreto trovarono raffigurazioni di Maria con la pelle nera dovuta al fumo dei ceri e delle lampade ad olio accese, che con il tempo avrebbero alterato la superficie pittorica di tali raffigurazioni. Alcune documentazioni antiche ci fanno presumere che il colore della pelle scuro fosse invece un fatto volontario. Nel “Cantico dei Cantici” sono state trovate delle frasi che potrebbero giustificare la scelta. Si parla nello specifico di citazioni come “Bruna sono, ma bella” o “Non state a guardare che sono bruna, perché mi ha abbronzata il Sole”. Sembra quindi che il colore nero della pelle della Madonna di Loreto sia dovuto sia ad un motivo concreto per questioni di materiali rovinati nel tempo, ma anche per una motivazione culturale documentata negli scritti.

Visione di Padre Candido Giusso e insurrezione popolare genovese 5-10 dicembre 1746

La famosa visione che ebbe Padre Giusso, il guardiano del santuario, è da collegare alla rivolta di Genova del 5 dicembre 1746 quando la città, capeggiata dal giovane Balilla[11] insorse contro gli austriaci. Il fatto è passato alla storia anche grazie alle azioni del giovane ragazzo che per primo con il lancio di pietre si oppose al comando austriaco. Fu tale rivolta che successivamente contribuì a porre le basi per il pensiero risorgimentale italiano. Nella notte tra il 9-10 dicembre del 1746, mentre in città continuavano i combattimenti, padre Giusso ebbe in visione la Vergine con ai piedi un serpente e un po’ più in giù notò anche la figura di Santa Caterina inginocchiata con le mani giunte. Nella giornata seguente, la giornata della festa del santuario, vi fu la vittoria sul nemico e contemporaneamente si sparse la notizia della visione di padre Giusso. Il senato genovese ritenne che era stata Maria, supplicata da Santa Caterina, ad aver salvato la città dall'assedio nemico, e per ringraziare la Vergine, da allora, ogni 10 dicembre ci si reca in pellegrinaggio al santuario.

Le parole di Candido Giusso:

« E viddi la luna alzata tutta fuoco con raggio di nuvole che ascendevano l’una sopra l’altra con propri chiari et in mezzo di quella vidi l’Immagine della SS. Vergine quale distinsi per l’Immagine dell’Immacolata Concezione col serpe a piedi che gettava fuoco dalla bocca dall’orecchie e dalla coda sulla luna, quale a mia vista era a tre palmi di lontananza e di bassezza tre sotto il serpente, viddi ivi genuflessa Santa Caterina da Genova in atto supplichevole con le mani giunte, col vestito oscuro appuntato davanti con una giacchetta sanguinolenta con un cordoncino bianco e sottile come portano i religiosi Padri di Castelletto. E questa vista è durata più di un quarto d’ora porgendo io continuamente orazioni ».

Il Giusso si esprime con cautela nel riportare la visione della Madonna come Immacolata, è il XVIII secolo e la questione della concezione senza peccato originale di Maria è ancora materia di dibattito teologico. Se i francescani, come il Giusso, ne facevano una posizione caratteristica della loro scuola (sulla scia di Duns Scoto) i domenicani erano ancora contrari (al seguito di san Tommaso).

La facciata settecentesca della chiesa mostra sopra l’ingresso un affresco dei primi del Novecento raffigurante Visione di Padre Candido Giusso realizzato nel 1906 da Angelo Vernazza. La popolazione per ringraziare la Madonna dell’intercessione miracolosa durante la rivolta popolare commissionò a Francesco Maria Schiaffino nel 1746 una statua a grandezza naturale della Madonna Immacolata, oggi conservata nel Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo di Genova. Il doge Brignole Sale ne fece dono alla cattedrale disponendo che l’8 dicembre di ogni anno venisse portata in processione. Sempre all'interno del duomo, nella cappella dell’abside di destra, è presente una vetrata con la visione di Padre Candido Giusso che ritrae l’Immacolata con san Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Genova. L’opera fu realizzata nel 1954 da Raffaele Albertella in occasione del centenario dell’Immacolata Concezione.

Inno di Mameli e Tricolore

Le vicende religiose del Santuario si intrecciano con la nostra storia risorgimentale. Il 10 dicembre 1847 in occasione dell’anniversario della rivolta dei genovesi del 1746, patrioti provenienti da tutta Italia si unirono alla manifestazione con l’intento di sensibilizzare re Carlo Alberto di Savoia ad aderire all'Unità d’Italia. Le cronache parlano di un corteo di circa 35000 persone che partì dalla zona dell’Acquasola, attraversò Strada Nuova, oggi Via Garibaldi, e arrivò sul piazzale di Oregina. Goffredo Mameli[12] partecipò e animò la manifestazione con le bandiere tricolori della Giovine Italia, poi donate al santuario[13]. Per la prima volta venne intonato il nascente Inno d’Italia composto pochi mesi prima dalla stesso Mameli e musicato da Michele Novaro[14].

Il Museo del Risorgimento che sorge in via Lomellini, nel centro storico di Genova, nella casa natale di Giuseppe Mazzini, conserva l’originale autografo del Canto degli Italiani, meglio noto come l’Inno di Mameli, scritto nell'autunno del 1827 dall'allora ventenne Goffredo e suonato per la prima volta a Genova. Fratelli d’Italia divenne l’Inno Nazionale Italiano soltanto dopo la proclamazione della Repubblica italiana e precisamente il 12 ottobre 1946, ma quando Giuseppe Verdi nel 1862 compose l’Inno delle Nazioni accanto alla Marsigliese per la Francia e a God save the Queen per l’Inghilterra, a rappresentare l’Italia inserì Il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, ritenendo che in esso si riconoscesse l’Italia appena unificata, sebbene l’inno nazionale ufficiale dell’epoca fosse la Marcia reale in uso dai tempi di Carlo Felice re di Sardegna, esteso poi al Regno d’Italia, e utilizzato fino alla caduta di Mussolini.

L’inno fu stampato per la prima volta su foglio volante a Genova dalla tipografia Casamara e fu distribuito il 10 dicembre a coloro che presero parte al corteo in Oregina. La copia conservata ha correzioni a penna di mano dello stesso Mameli; provocatoriamente egli aggiunse a penna l’ultima strofa del suo inno, che era stata censurata perché conteneva concetti troppo palesemente anti-austriaci. Dopo il 10 dicembre il canto di Mameli si diffuse in ogni parte d’Italia, portato dagli stessi patrioti che erano venuti a Genova.

Per quanto attiene alla creazione della melodia , una preziosa testimonianza ci è giunta nelle parole di Anton Giulio Barrili, scrittore e giornalista nativo di Carcare nel savonese, che raccolse la testimonianza diretta dello stesso Novaro della particolare atmosfera patriottica in cui musicò i versi dell’inno di Mameli:

“In una sera di mezzo settembre in casa di Lorenzo Valerio si faceva musica e politica insieme… In quel mezzo entra nel salotto un nuovo ospite, Ulisse Borzino, l’egregio pittore che tutti i genovesi rammentano; giungeva egli appunto da Genova e, voltosi al Novaro con un foglietto che aveva cavato di tasca in quel punto: ‘To’! - gli disse - te lo manda Goffredo’. Il Novaro apre il foglio, legge, si commuove. Gli chiedon tutti che cos’è. Gli fan ressa d’attorno. ‘Una cosa stupenda!’ esclama il Maestro e legge ad alta voce, e solleva ad entusiasmo tutto l’uditorio.

Io sentii - mi diceva il maestro -, io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario. Piansi, ero agitato e non potevo star fermo. Mi posi al cembalo coi versi di Goffredo sul leggio e strimpellavo, assassinavo con le dita convulse quel povero strumento, sempre con gli occhi all’inno, mettendo giù frasi melodiche, l’una sull’altra, ma lungi le mille miglia dall’idea che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai, scontento di me… presi congedo e corsi a casa…

Là, senza pur levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi tornò alla mente il motivo strimpellato in casa Valerio; lo scrissi su di un foglio di carta, il primo che mi venne alle mani; nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo, e per conseguenza anche sul povero foglio. Fu questo l’originale dell’inno Fratelli d’Italia"[15].

Salita Oregina, l’antica mattonata, via di pellegrinaggio.

Come detto in precedenza, l’antica salita che conduceva al luogo di devozione mariana è ancora percorribile ed è testimonianza della via di pellegrinaggio che i devoti intraprendevano per arrivare sulla sommità della collina. La via iniziava da piazza Acquaverde, attuale Stazione Principe e partiva dalla Porta di San Tommaso (cinta muraria del XIV secolo). La salita oggi inizia un poco più in alto, in via Giuseppe Avezzana, perché la costruzione della stazione ferroviaria tra 1853-60 mutò radicalmente l’aspetto della zona. La mattonata mantiene ancora il selciato centrale in mattoni rossi, elemento che ritroviamo nelle antiche creuse genovesi. Il lato monte è contenuto da alti muri e ripide scalinate che portano a case e palazzi di fine Ottocento in cui è possibile riconoscere mescolanze di stili artistici tra cui il Liberty. Superato il Forte San Giorgo, costruito nel 1818, si incontra via Napoli, costruita agli inizi del XX secolo che taglia in tutta la sua lunghezza la collina. È interessante constatare come sia possibile ancora oggi vedere la presenza di fontanelle in ghisa “a pigna” che un tempo erano molto numerose lungo la via ed erano indispensabili per dissetare i pellegrini e gli animali da soma che giungevano da lontano e percorrevano la rapida salita.

La mattonata sale stringendosi e serpeggiandosi tra antichi palazzi di villeggiatura e case popolari, la creusa è sempre caratterizzata da mattoni rossi al centro e il risseu ai lati. A metà della salita, su una piazzetta si affaccia un edificio del 1857 che ha ospitato l’Albergo dei Fanciulli Umberto I fondato nei primi anni del Novecento. Oggi l’edificio ospita una residenza per anziani. L’ultimo tratto in salita è scandito da tre fatiscenti edicole distanti da loro circa una decina di metri che sono quel che rimane di antiche stazioni della Via Crucis. Arrivati alla carrozzabile emerge la chiesa circondata da alberi secolari. Con l’ultimo breve tratto della via che prosegue a fianco della canonica si raggiunge il belvedere panoramico che si affaccia sulla città e sul porto. La ‘rotonda’, cosi chiamata dai cittadini, è un punto di transito per raggiungere il parco del Peralto e i forti.

Note

[1] A.Giustiniani "Annali della Repubblica di Genova", 1537

[2] Salita Oregina

[3] L’Alizieri riporta che li guidava un certo Guglielmo Musso di Voltri, sfuggito alla forca da Venezia e poi convertito alla religione.

[4] Filippo Alessio (1770-1841) pittore genovese formatosi alla scuola del Baratta a Roma orientato verso il neoclassicismo. Tornato a Genova insegnò all’Accademia di Belle Arti. In città rimangono suoi affreschi in una sala di Palazzo Pallavicini in piazza Fontane Marose e nella chiesa della Consolazione.

[5] Angelo Vernazza (1869-1937) pittore attivo soprattutto in Liguria, approfondì la sua formazione a Parigi e tornato in Italia fondò una scuola d’arte con sede in via XX settembre a Genova. Nella sua produzione si contano affreschi in stile liberty e di ispirazione religiosa.

[6] Bartolomeo Carrega nacque a Gavi (Alessandria) nel 1746 e studiò scultura a Genova sotto la guida di Niccolò Traverso presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Ebbe una personalità artistica poco definita e spesso lavorò insieme con altri scultori, tanto che riesce difficile distinguere la sua mano da quella dei collaboratori. Lavorò nei principali palazzi dell’aristocrazia genovese e il biografo Alizeri ne sottolinea la dipendenza artistica dal Traverso. Morì a Genova l'8 gennaio 1839.

[7] Alessandro de Stefanis (1826-1849), amico di Goffredo Mameli, cadde combattendo nell'insurrezione repubblicana di Genova del marzo-aprile 1849. E’ considerato una figura cardine del patriottismo legato alle vicende preunitarie della Repubblica di Genova e del Regno di Sardegna. La città di Genova gli ha intitolato un corso nel quartiere di Marassi.

[8] Giovan Maria delle Piane frequentò la bottega di G. B. Merano e poi si trasferì a Milano dove lavorò a stretto contatto con G. B. Gaulli detto il Baciccio. Trovò molti committenti sia in Roma che a Genova. Negli anni trenta del XVII secolo si trattenne alcuni anni a Napoli alla corte di Carlo di Borbone. Nel 1741 tornò a Genova e vi rimase fino al 1744 quando si spostòin provincia di Piacenza e morì l’anno seguente.

[9] Giovan Andrea Carlone, artista genovese, completò la sua formazione a Perugia e poi a Roma alla scuola del Maratta. A Genova trascorse l’ultima parte della sua vita e nel 1691-92 esegui affreschi nell'attuale Palazzo Rosso e successivamente a Palazzo Reale. Altre sue opere genovesi sono i quattro quadri per la cappella Gentile all’Annunziata del Guastato, affreschi nella cappella Senarega nella cattedrale di san Lorenzo e molte altre tavole disseminate nelle varie chiese di Genova e di altre località liguri.

[10] Gino Faita, artista fiorentino, a partire dagli anni 50 affrontò nella sua produzione l’utilizzo della creta con un impianto essenzialmente realista.

[11] Balilla, ballin, balletta (pallina in genovese) è il nomignolo che la tradizione attribuisce al giovane ragazzo che il 5 dicembre 1746 accese la prima scintilla dell’insurrezione che cacciò gli Austriaci da Genova, scagliando un sasso contro un drappello di soldati. Nessuna cronaca o documento dell’epoca ne riferisce il nome, un secolo più tardi viene identificato in Giovan Battista Perasso. Un mito che è rimasto indelebile nel tempo e nel cuore dei genovesi che lo hanno sempre considerato un eroe nazionale. Divenuto simbolo di patriottismo, il regime fascista gli dedicò l’opera Nazionale Balilla, organizzazione giovanile che raccoglieva i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, fondata nel 1926, nel 1937 assorbita nella Gioventù italiana del Littorio. Nel 1947 il famoso calcetto da tavola venne chiamato anche calcio balilla. In una piccola piazzetta di fronte al tribunale di Genova si trova il monumento in bronzo a lui dedicato ad opera dello scultore Vincenzo Giani (1831-1900).

[12] Goffredo Mameli nacque a Genova il 5 settembre 1827 e morì a soli 21 anni, combattendo a difesa della Repubblica Romana, il 6 luglio 1849. Poeta – scrittore – patriota - soldato, Mazzini lo prediligeva fra tutti i suoi seguaci perché la sua personalità racchiudeva la perfetta sintesi di pensiero e azione. Discendeva da una famiglia aristocratica: la madre, la marchesa Zoagli Lomellini, amica d’infanzia di Mazzini, ne comprese la sensibilità e le aspirazioni. Il padre, d’origine sarda, era invece un fedele di Casa Savoia ed aveva fatto carriera nella marina militare. A Goffredo facevano riferimento i tanti giovani legati a Mazzini e ai suoi ideali di unità e di repubblica. Scrisse opuscoli politici, fondò un giornale, fu l’anima di tutte le manifestazioni che sin dal 1846 miravano ad ottenere da Carlo Alberto riforme costituzionali. Organizzò la manifestazione patriottica del 10 dicembre a Genova e corse in aiuto dei milanesi insorti contro gli Austriaci. Partecipò alla prima guerra di Indipendenza e dopo la sconfitta accorse tra i primi a Roma, dove, fuggito il Papa, il 9 febbraio 1849 era stata dichiarata la Repubblica.

[13] Le bandiere che erano al Santuario ora sono al Museo Risorgimentale di Genova in via Lomellini. Il tricolore sventolò per la prima volta a Genova. Un tricolore lo issava Goffredo Mameli, che lo consegnò poi al Rettore dell’Università’, dove e’ tuttora conservato; l’altro, portato dal genovese Luigi Paris, oggi e’ esposto nel Museo Risorgimentale.

[14] Michele Novaro nacque a Genova il 23 dicembre 1818. Sin da bambino frequentò l’ambiente teatrale e musicale (il padre era tecnico di scena al Teatro Carlo Felice; la madre, Giuseppina Canzio, era sorella di Michele, artista famoso e autore di numerose scenografie teatrali). Novaro si formò culturalmente alla scuola di canto e di composizione, annessa al teatro Carlo Felice. Quando musicò i versi di Mameli lavorava a Torino come secondo tenore e maestro del Coro dei teatri Regio e Carignano. Tornò più tardi a Genova dove fondò una scuola di musica, impartendo lezioni gratuite ai giovani più poveri. Fu compositore fecondo e, soprattutto, ottimo maestro e organizzatore di concerti, quasi sempre per beneficenza o per sostenere il movimento risorgimentale. Patriota e altruista, viveva di un misero sussidio; quasi dimenticato morì a Genova il 20 ottobre del 1885.

[15] Testo riportato dal sito del Museo del Risorgimento

Bibliografia

“A Compagna” Rivista mensile illustrata, Genova, 1930

Puncuh, (a cura di ) Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai giorni nostri, Atti della Società Ligure di Storia Patria Nuova Serie – Vol. XXXIX (CXIII) Fasc. II, Genova, 1999

Boggero, Museo del Risorgimento e Istituto Mazziniano, Genova, 1980

F.Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, 1847

Baghino, N.S. di Loreto una chiesa dimenticata?, Genova, 2000

Magnani, Santuario di N.Signora di Loreto, Genova, 1979

Rosselli, La piazza dell’inno d’Italia, Genova, 2019

Sitografia

FRANCESCO ALBANI

A cura di Mirco Guarnieri

Francesco Albani nasce a Bologna nel 1578. Dopo la morte del padre, che lo voleva studente di legge, nel 1590 l’Albani entrò nella scuola pittorica di Denijs Calvaert dove ebbe modo di conoscere Guido Reni e il Domenichino, di cui diventò molto amico. Dopo pochi anni, abbandonò la bottega del pittore fiammingo per entrare all’Accademia degli Incamminati. È proprio con l’ingresso nella scuola dei Carracci che ebbe inizio la produzione artistica dell’Albani: tra il 1596-98 presso l’oratorio di San Colombano a Bologna realizzò il San Pietro penitente1 e una piccola pala raffigurante l’Apparizione di Cristo alla Vergine2, mentre nel 1598 gli affreschi con le Storie tratte dall’Eneide3 a Palazzo Fava.

Assieme a Guido Reni nel Dicembre del 1599 entrò a far parte del Consiglio dei Trenta dell’Arte dei Pittori e sempre nello stesso anno portò a compimento la tela raffigurante la Madonna con le Sante Caterina e Maddalena4 per l’altare della famiglia Artemini nella chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano. In quest’opera notiamo come il pittore abbia preso spunto dalla Pala della Madonna con il Bambino e San Giovannino tra i Santi Giovanni Evangelista e Caterina d’Alessandria (Pala San Giorgio) realizzata 6 anni prima da Annibale Carracci.

Nel 1601 il pittore si trasferì a Roma per collaborare con Annibale Carracci di cui prediligeva lo stile. Assieme a lui realizzò tra il 1602-1607 gli affreschi delle Storie di San Diego5 per la Cappella Herrera nella chiesa di San Giacomo degli Spagnoli (ora esposte tra il Museo d’Arte della Catalunya a Barcellona e il Museo del Prado di Madrid) e le Lunette Aldobrandini6 tra il 1604-1610 per il palazzo Aldobrandini (ora esposte alla Galleria Doria Pamphilj): L’Assunzionea, la Visitazioneb (assieme a Sisto Badalocchio), l’Adorazionec (assieme a Giovanni Lanfranco) e la Sepolturad, avviata da Annibale ma conclusa da Francesco Albani. Un’altra decorazione realizzata dall’Albani fu il Sogno di Giacobbe7 realizzato a Palazzo Mattei tra il 1606-07. Nell’affresco si può notare come il pittore bolognese abbia tratto ispirazione dall’affresco raffigurante la stessa scena nella Loggia di Raffaello in Vaticano, molto probabilmente compiuta da un allievo della bottega del pittore d’Urbino7a.

Con la morte del maestro Annibale nel 1609, l’Albani divenne suo erede legittimo. Questo gli procurò numerose commissioni anche di enorme responsabilità: nel 1610 collaborò con il Reni alla decorazione della Cappella dell’Annunziata del Quirinale, con il Domenichino alla decorazione di Palazzo Giustiniani a Bassano Romano8 e nel 1611 decorò Palazzo Verospi9. In questi affreschi si evince come lo stile classicista divenne sempre più parte integrante della pittura dell’Albani, avvicinandolo a quella del Domenichino. Tra il 1612-1614 lo troviamo a decorare l’arco absidale e la volta maggiore10 di Santa Maria della Pace a Roma. La sua fama era ormai consolidata e poco prima di far ritorno nella sua città natale per la morte della prima moglie Anna Rusconi, ricevette la nomina di accademico di San Luca a Roma.

Tornato a Bologna nel 1616 sposò Doralice Fioravanti, nonché modella delle sue Veneri. L’anno seguente realizzò per la chiesa di San Giorgio in Poggiale il Battesimo di Cristo11 (Pinacoteca Nazionale di Bologna), dirigendosi assieme a Lucio Massari a Mantova dal 1621 al 1622, dove decorò Villa Favorita per il duca Ferdinando Gonzaga tornando successivamente da solo a Roma, dove vi rimase fino al 1625. In quest’ultimo soggiorno romano realizzò altre opere come il Mercurio e Apollo12 (Galleria d’arte antica, Roma) e la Danza degli amorini13 (Pinacoteca di Brera) entrambi datati al 1625. Divenne il favorito di Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V che nel 1622 acquistò quattro grandi tondi raffiguranti le Storie di Venere e Diana14, dipinti dall’Albani durante il precedente soggiorno bolognese. Pochi anni dopo vide sfumare il suo incarico per una pala d’altare nella Basilica Vaticana passato nelle mani di Valentin de Boulogne, ma nonostante ciò il pittore continuò tra il 1630-31 portò a termine gli affreschi della Cappella Cagnoli di Santa Maria di Galliera mentre l’anno successivo realizzò l’Annunciazione dal “bell’angelo”15 per la chiesa di San Bartolomeo e Gaetano.

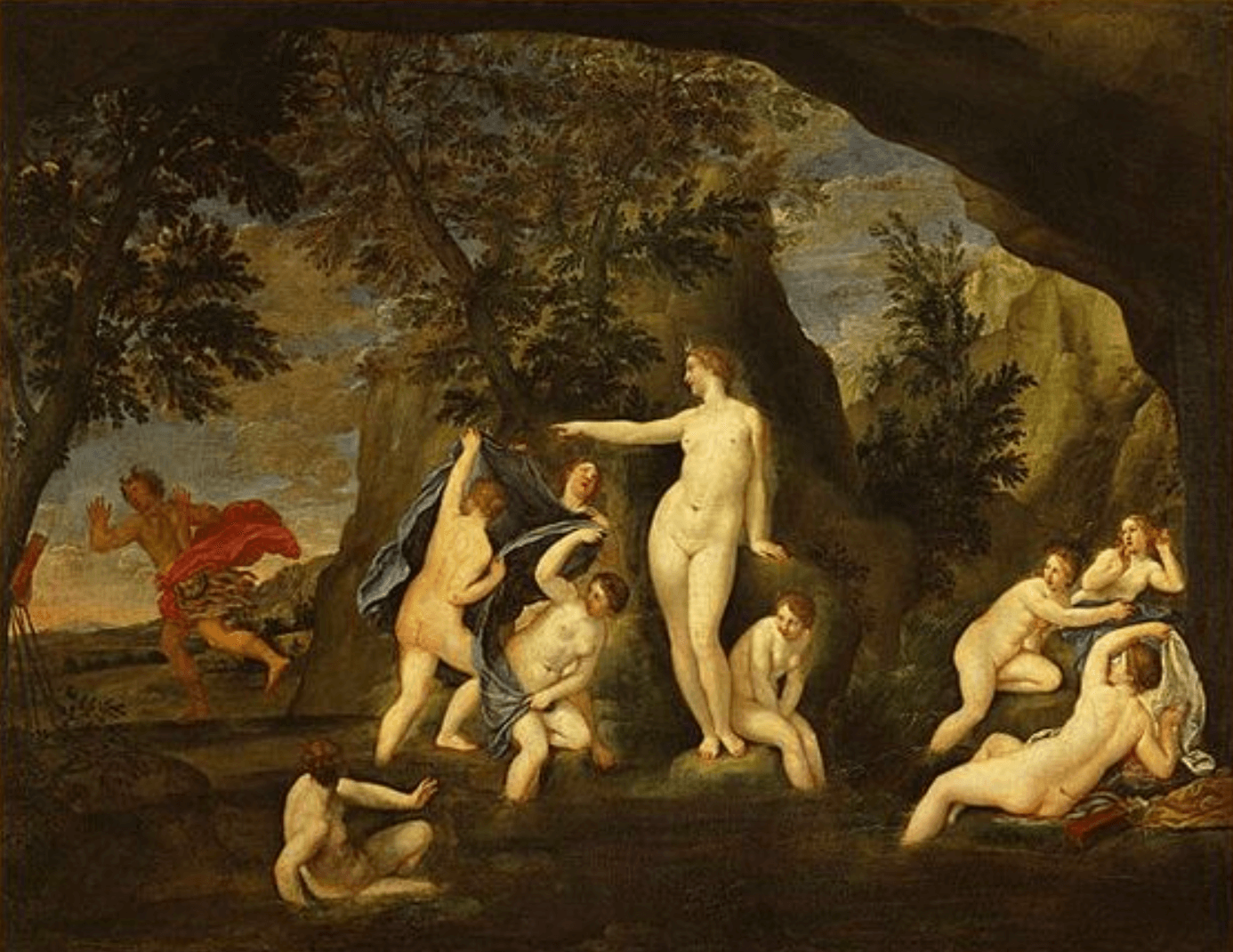

Dal 1633 l' Albani si recò a Firenze chiamato da Gian Carlo de' Medici, per il quale raffigurò le Insidie di Venere e degli Amori alla castità di Diana. Nella Villa di Mezzomonte invece, l’affresco di Ganimede che offre a Giove la coppa dell’ambrosia16. Verso la fine degli anni Trenta del Seicento portò a compimento la pala d’altare per la Basilica Collegiata di San Giovanni in Persiceto raffigurante la Madonna in Gloria con i Santi Giovanni Battista, Matteo e Francesco17 (ora alla Pinacoteca Nazionale di Bologna). In quest’ultimo periodo della sua vita si dedicò quasi esclusivamente alla realizzazione di opere tratte dalle Metamorfosi di Ovidio come il Ratto d’Europa18 di cui abbiamo tre versioni: la prima datata al 1612, la seconda del 1639a (Galleria degli Uffizi) e l’ultima del 1645b (Hermitage, San Pietroburgo); Diana e Atteone19 datata 1617 la primaa (Louvre, Parigi), la seconda 1625b (Gemäldegalerie, Dresda) e la terza 1640c (Louvre, Parigi).

L’ultima opera attribuita all’Albani fu quella realizzata per Vittoria De Medici poco prima che la morte lo colpisse nel 1660, il Riposo dalla fuga in Egitto20 (Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze).

Oltre ad essere stato un pittore simbolo del classicismo assieme al Domenichino, fu uno dei primi a dedicarsi alla pittura di paesaggio, genere che ebbe molto successo nel XVII sec. Alcuni esempi di dipinti di paesaggio sono le Lunette Aldobrandini, la Toeletta di Venere21 del 1621-33 (Louvre, Parigi), la versione del 1635-40a (Museo del Prado, Madrid) e la Danza degli amorini con la statua dell’Amore22 del 1640 (Gemäldegalerie, Dresda).

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-albani_(Dizionario-Biografico)/

http://www.avrvm.it/chiesa-dei-santi-bartolomeo-e-gaetano/

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-albani_%28Enciclopedia-Italiana%29/

IL MUSEO CIVICO DI VITERBO

A cura di Maria Anna Chiatti

Introduzione

Il Museo Civico di Viterbo si trova nel comune di Viterbo, e fin dal 1955 è stato situato nei locali del convento adiacente alla chiesa di Santa Maria della Verità, il cosiddetto Convento dei Serviti. Alla base delle prime raccolte comunali di Viterbo c’è la figura di Giovanni Nanni detto Annio, frate domenicano del convento di Santa Maria in Gradi, che cercò di glorificare la propria città natale attraverso la diffusione di miti e leggende intorno alla fondazione di Viterbo. Egli avviò nel Quattrocento un importante processo di documentazione della città e del suo territorio, mediante il recupero e la conservazione dei reperti autentici trovati nel viterbese. Nel 1494 frate Annio, in una tomba scoperta nella tenuta di Cipollara, estrasse cinque sarcofagi che fece collocare nell'atrio del Palazzo Comunale. Inoltre lo stesso frate si adoperò personalmente nella realizzazione di veri e propri falsi archeologici (tuttora esposti nel museo) per avvalorare le sue tesi intorno all'origine della città: le sue teorie furono accolte con entusiasmo dall'intera municipalità e in particolare dalle autorità comunali, tanto che a un secolo dalla morte di Annio, Teodoro Siciliano e Baldassarre Croce affrescarono la Sala del Consiglio (1559) e la Sala Regia (1588) dell’attuale Palazzo dei Priori, ispirandosi alla topografia anniana.

Il 30 giugno 1821 presso il palazzo Comunale furono inaugurati il Museo e il Gabinetto Accademici nei quali, accanto alle raccolte di oggetti preistorici e di fossili, di antichità etrusche e romane, di iscrizioni medievali, si conservavano anche collezioni mineralogiche ed erbari. Accanto all'antico nucleo museale vi era un lapidario, una camera dei quadri con la raccolta iconografica dei personaggi illustri del Viterbese, una sala dei busti, una camera dei paesaggi, e l’archivio dei documenti storici. Nel 1870 molti dipinti e oggetti d’arte provenienti da chiese soppresse in seguito all’incamerazione nel demanio dello Stato di beni ecclesiastici, confluirono nei depositi comunali aumentando smisuratamente il volume e il valore delle collezioni pubbliche, arricchite ulteriormente nei decenni a seguire (soprattutto per la parte archeologica) dai doni delle collezioni di Luigi Rossi Danielli, Pio Capponi, Vincenzo Falcioni, Anselmo Anselmi. Tutte le opere vennero trasferite nell’ex chiesa di Santa Maria della Verità, inaugurata quale sede del nuovo museo nel 1912.

Il museo rimase in questa sede fino all'inizio della seconda guerra mondiale, quando molto materiale venne rimosso per sottrarlo ai bombardamenti che colpirono in effetti sia la chiesa che il convento annesso. Nel 1955 venne ricostruito e riadattato, come nuova sede del Museo Civico, l’attiguo locale dell’ex convento, sede attuale del museo.

Nel 1986 a Viterbo venne istituito il Museo Nazionale Archeologico della rocca Albornoz, dove la Soprintendenza per l’Etruria Meridionale, insieme con l’Ufficio Scavi, trasferiva parte dei materiali di sua competenza, fino a quel momento conservati al Museo Civico.

Il 13 dicembre 1994 venne presentato al pubblico un museo rinnovato in tutte le sue strutture; tuttavia, dopo il crollo di una parete pochi minuti prima dell’inaugurazione di una importante mostra il 25 maggio del 2005, il Museo Civico di Viterbo è rimasto chiuso al pubblico fino al 2014: il cedimento strutturale aveva interessato il tetto della pinacoteca e il chiostro.

L’attuale percorso espositivo si sviluppa su tre livelli seguendo un ordine cronologico, dai reperti dell’Età del Ferro al pianterreno ai documenti del XIX secolo esposti all'ultimo piano. Purtroppo le soluzioni trovate per l’allestimento, fin troppo invasive, rendono poco godibili le opere, se non in alcuni casi poco leggibili, senza tuttavia riuscire a castigare la bellezza delle collezioni.

Museo civico di Viterbo: il pianterreno

Il porticato del chiostro gotico (fig. 1) ospita una serie di trentanove sarcofagi etruschi in nenfro, dalla tipica figura giacente sul coperchio, collocabili in un arco cronologico compreso tra il IV e il II secolo a.C. e provenienti dai centri di Musarna, Cipollaretta, Norchia e Castel d’Asso: alcuni di essi conservano, oltre alle iscrizioni etrusche che identificano tanto il defunto quanto il periodo in cui furono realizzati, tracce dei colori rosso e bianco che coprivano l’intera figura (fig. 2); tracce valorizzate dalla recente mostra “Luce al colore”, realizzata grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Università degli Studi della Tuscia.

Al collezionismo è dedicata la sala I, in cui sono custoditi i reperti raccolti già da Annio: si conservano in questa stanza il cosiddetto Marmo osiriano, una lunetta risalente al XV secolo, sulla quale è scolpita una quercia avvinghiata da una vite e il Decreto di Desiderio, un falso attribuito allo stesso Annio, scolpito su una mezza ruota marmorea, in cui verrebbe resa nota la decisione del re di cingere con mura la città e di darle il nome di Viterbo (fig. 3).

Nella prima sala, corrispondente al vecchio refettorio del convento, si conservano reperti prodotti tra l’età del ferro e il periodo etrusco. Spiccano due sarcofagi in terracotta ritrovati nei luoghi in cui sorgeva l’antica città di Surina, e oggetti che restano a chiara testimonianza della ricchezza dei centri etruschi che sorsero intorno a Viterbo.

La sala II ospita la collezione privata del viterbese Luigi Rossi Danielli (cui si deve il nome del museo), donata al comune di Viterbo: la maggior parte dei reperti fu rinvenuta durante gli scavi condotti tra Musarna, Ferento e San Giuliano, ai quali partecipò lo stesso Rossi Danielli. Si conservano oggetti prodotti tra l'età del Ferro e quella romana, dai vasi d'impasto villanoviano prodotti fino al VII secolo a.C. al vasellame di bucchero, produzione tipica del periodo etrusco sviluppatasi tra il VII e il V secolo a.C. La stessa sala ospita ceramica attica a figure nere e rosse, oggetti in bronzo e in oro e strumenti legati alla vita domestica, oltre ad unguentari e lucerne di epoca tarda.

I reperti della sala III provengono in gran parte dal sito di Musarna e risalgono ad un periodo compreso tra il IV e il I secolo a.C.. Si tratta di materiale piuttosto eterogeneo ceramico e bronzeo: tra gli oggetti si ricordano uno specchio in bronzo con manico d'osso e due coperchi di sarcofagi fittili provenienti dalla località Serpepe, a ovest di Viterbo.

La sala IV ospita i sarcofagi e gli oggetti rinvenuti all'interno della tomba della Gens Salvia, scavata a Ferento nel 1919, tra i quali di notevole interesse sono un calamaio e alcune sfere di terracotta, queste ultime probabilmente utilizzare per la misurazione della temperatura nei forni.

Nella sala V, in cui sono esposti tutti reperti di età romana rinvenuti a Ferento, tra marmi, statue, iscrizioni onorarie e funebri, elementi architettonici (tutti di epoca imperiale), si segnala per curiosità il così detto Sarcofago della Bella Galiana. Si tratta di un sarcofago privo di cassa, risalente al 270 - 280 d.C., decorato da una scena di caccia; secondo la tradizione locale la cassa venne infatti utilizzata nel 1138 per la sepoltura di Galiana, una ragazza viterbese di rara bellezza[1].

Il primo piano

La sala VI ospita opere realizzate tra il XIII e il XV secolo: tra queste la scultura della Sfinge, realizzata nel 1286 da Pasquale Romano per la tomba di Pietro di Vico, e un acquamanile zoomorfo in bronzo di XIII secolo.

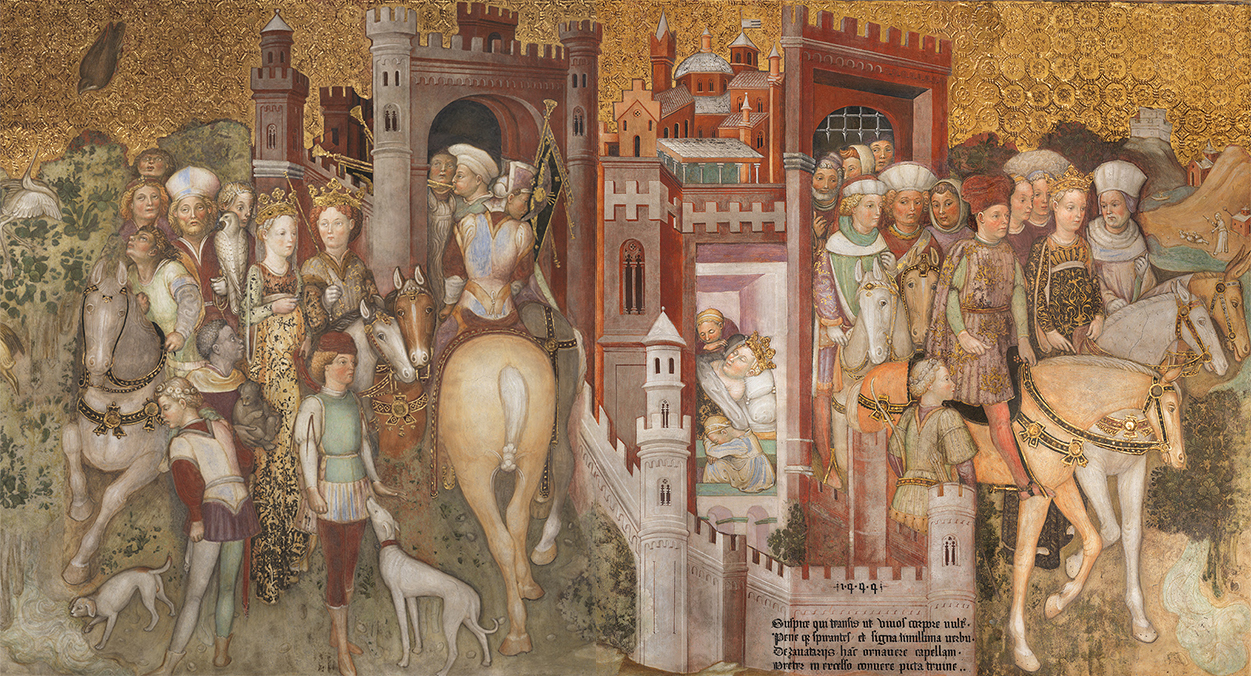

La stessa sala ospita parte della pinacoteca del museo. Vi si trovano opere a soggetto prevalentemente religioso, come per esempio la bella tempera su tavola attribuita a Vitale da Bologna, proveniente dalla vicina chiesa di Santa Maria della Pace. L’opera (fig. 4) raffigura la presentazione di un cardinale da parte di un Santo Vescovo alla Madonna e al Bambino. Degno di nota anche il grande arazzo in lana policroma e fili d’oro di XVI secolo, raffigurante un’affollata Adorazione dei Magi composta da quarantasette personaggi in tutto, tra i quali spiccano numerosi mori e cinque cammelli.

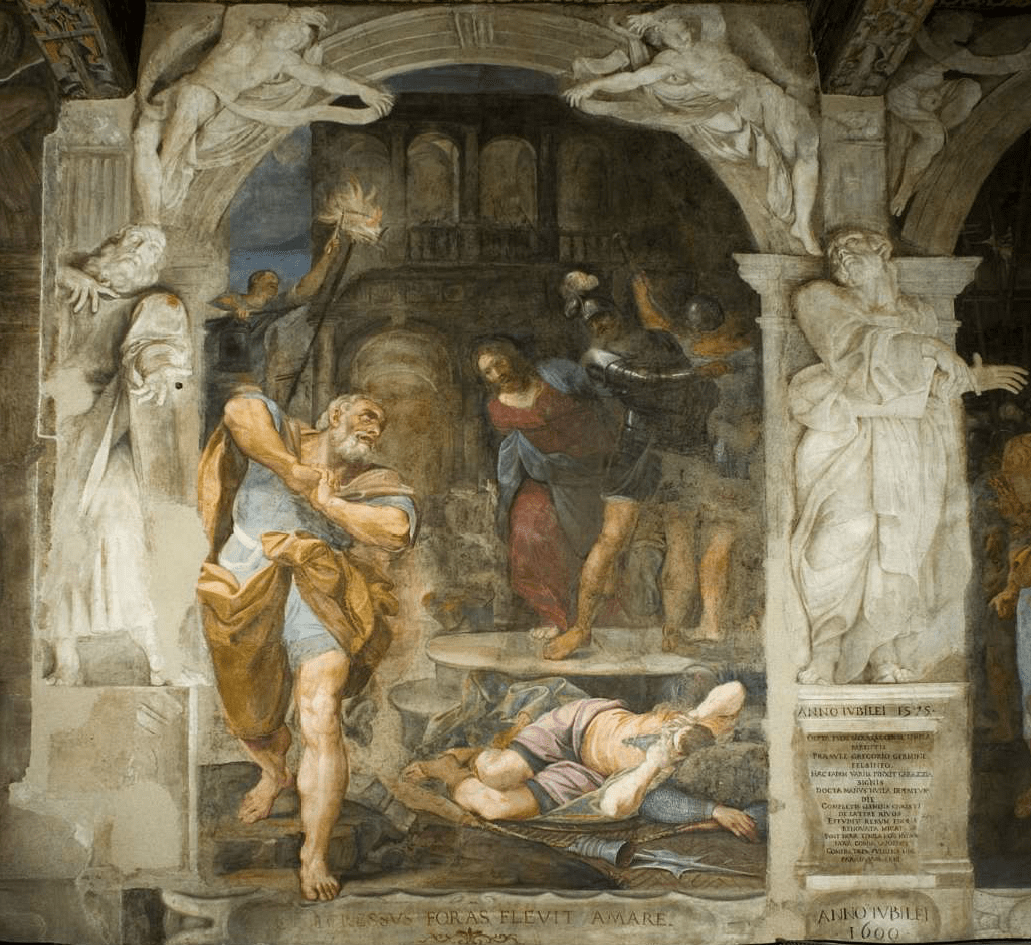

L’ambiente seguente (sala VII) ospita, purtroppo poco fruibili perché malamente allestite, due bellissime tavole di Sebastiano del Piombo: la Pietà eseguita per la chiesa di S. Francesco e la Flagellazione destinata all'altare di Santa Maria del Paradiso, commissionate entrambe dal prelato viterbese Giovanni Botonti. La Pietà (fig. 5) è un olio su tavola di pioppo, databile al 1515 - 1516, originariamente collocata nella cappella di Monsignor Botonti nella chiesa di San Francesco, accanto alla tomba di papa Clemente IV. L’intervento di Michelangelo alla realizzazione del disegno è dichiarato da Vasari[2] e supportato da studi sull'opera. Il retro della tavola reca infatti dei disegni la cui paternità è ancora in discussione. Vasari sostiene che il paesaggio sia stato eseguito da Sebastiano, mentre i disegni delle figure umane siano opera di Michelangelo[3]: il corpo di Cristo giace sopra un grande drappo bianco, in primo piano. La Vergine, resa vera e umana nel dolore, esprime la disperazione con il gesto delle mani e lo sguardo levato al cielo, la figura robusta e i tratti mascolini che spiccano sullo sfondo del paesaggio crepuscolare. Nella Flagellazione (fig. 6), la plasticità delle forme, l’attenta anatomia dei corpi e la monumentalità compositiva di Michelangelo si sommano al gusto tonale della scuola veneta di Sebastiano; il Cristo seminudo, statuario, affiora dalla velata oscurità legato a una colonna di marmo venato, al centro della tavola, tra i suoi aguzzini. La datazione dell’opera è certa, grazie alla pubblicazione di una missiva indirizzata a Michelangelo, nella quale Sebastiano dichiara di aver ultimato la tavola nel febbraio 1525.

Il futuro di queste due grandi opere è quantomeno incerto: è probabile infatti che vengano presto esposte in maniera più adeguata in uno spazio a loro dedicato all'interno del Palazzo dei Priori[4], attuale sede dell’amministrazione comunale, in modo da poter essere appropriatamente apprezzate dai visitatori.

L'VIII sala del Museo Civico ospita opere realizzate dagli esponenti della così detta “scuola viterbese”, che si sviluppò nel territorio della Tuscia tra XV e XVI secolo prendendo come esempio la tradizione pittorica umbro - toscana. Tra le opere di maggior pregio si ricordano il Presepe tra i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo (fig. 7), commissionato ad Antonio del Massaro, detto Il Pastura, dai coniugi Pietro e Margherita Guzzi nel 1488 e destinato alla cappella della famiglia in Santa Maria della Verità. Per secoli la paternità della tavola è stata incerta, e soltanto nel Novecento l’opera è stata attribuita al Pastura, il maggior pittore viterbese del Quattrocento. L’opera profonde all'osservatore un senso di mite poesia agreste, merito del paesaggio e del delicato raccoglimento dei personaggi, assiepati intorno al Bambino. Dello stesso artista si ricorda inoltre la tela della Madonna con Bambino tra due angeli (fig. 8), databile all'ultimo decennio del Quattrocento: commissionata dal nobile Nino Nini, l’opera è uno stendardo processionale. Un’altra tavola interessante è poi la Madonna con Bambino, dalle forme dolcissime, attribuita ad Antoniazzo Romano (fig. 9): lo stato dei bordi e l’incompiutezza dell’architettura del trono fanno pensare che l’opera sia un frammento di un dipinto più grande. Infine, è opportuno ricordare l’affresco staccato di Francesco d’Antonio Zacchi, detto il Balletta. L’opera raffigura una Madonna del cardellino (fig. 10), così appellata per la presenza del cardellino in grembo alla Vergine, simbolo della Passione di Cristo.

Il secondo piano

L'ultimo piano del Museo civico di Viterbo sarebbe dovuto essere riservato alle arti applicate e a collezioni di interesse storico; vi si trovano infatti la raccolta numismatica, con monete coniate a Roma e ad Ancona; le copie degli affreschi perduti di Benozzo Gozzoli realizzati nella chiesa di Santa Rosa; parte della collezione ceramica dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, e cinquantasei bozzetti della Macchina di S. Rosa. Tuttavia, essendo ancora inagibili due sale al primo piano, sono stipati (sacrificati) nella sala riunioni al secondo piano anche una serie di grandi dipinti databili dal XVI al XVIII secolo, in una condizione di totale inadeguatezza per il visitatore che voglia godere delle opere. Tra queste si rammenta il Riposo dalla fuga in Egitto di Giovan Francesco Romanelli, allievo di Pietro da Cortona (fig. 11), databile alla metà del Seicento e uno dei dipinti del nucleo più antico del museo; l’Incredulità di San Tommaso (fig. 12), dipinta (e firmata) da un ventiduenne Salvator Rosa per la chiesa dell'Orazione e Morte nel 1636 - 37, all'interno della quale l’artista inserisce un mirabile autoritratto nel giovanotto a destra. A conclusione della visita, si ricorda la tela del Sacrificio di Polissena di Domenico Corvi (fig. 13), che esprime un’atmosfera molto lirica, quasi preromantica, con la bella Polissena svenuta, sorretta dalle ancelle e circondata da Andromaca e Pirro, disperati.

Note

[1] Per un approfondimento sulla leggenda della Bella Galiana si veda http://www.viterbox.it/rubriche/viterbox_15/viterbo-e-la-bella-galiana_2011.htm

[2] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, (Edizione Giunti, 1568) Newton Compton Editori, Roma 2011, p. 882.

[3] Ibidem.

[4] Per approfondimenti si veda il sito web de Il Giornale dell’arte al link riportato nella sitografia.

Bibliografia

AA.VV., Museo Civico di Viterbo, Viterbo, 2001

Egidi F., Guida della città di Viterbo e dintorni, Viterbo, 1889

Faldi I., Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture dal Medioevo al XVIII secolo, Viterbo, 1955

Faldi I., Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma, 1970

Muñoz A., Uno sguardo al nuovo Museo Civico di Viterbo, in "Per l'inaugurazione del Museo Civico di Viterbo", Viterbo, Agnesotti, 1912, pp. 33- 45

Pinzi C., I principali monumenti di Viterbo. Guida pel visitatore, Viterbo, Agnesotti, 1911

Rinaldi S., I dipinti del Museo Civico di Viterbo, Ediart, Todi, 2004

Scriattoli A., Viterbo nei suoi monumenti, Roma, 1915-20

Signorelli G., Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo, 1907-1969

Signorelli M., Guida di Viterbo. Monumenti del centro cittadini, Viterbo, Agnesotti, 1964

Vasari G., Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, (Edizione Giunti, 1568) Newton Compton Editori, Roma, 2011

Sitografia

Sito web del Giornale dell’arte al link: https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/rischio-di-crollo-a-viterbo/132706.html?fbclid=IwAR1- (eKmsqq6jkgSqzf0vPODQf6B1Nf46Tz75tvS6vXgcXlV1dT9zkeJwo24 (ultima consultazione 27/04/2020)

Sito web ontuscia.it al link: https://www.ontuscia.it/viterbo/luce-al-colore-la-cromia-dei-sarcofagi-del-museo-civico-di-viterbo-ancora-qualche-giorno-per-visitare-la-mostra-307634 (ultima consultazione (26/04/2020)

Sito web viterbox.it al link: http://www.viterbox.it/rubriche/viterbox_15/viterbo-e-la-bella-galiana_2011.htm (ultima consultazione 26/04/2020)

Catalogo della Fototeca Zeri al link: http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/cerca/opera (ultima consultazione 28/04/2020)

Crediti fotografici

Le immagini da fig. 4 a fig. 5 e da fig. 7 a fig. 13 sono state reperite sul sito web della Fondazione Federico Zeri

SANTA MARIA DELLA SALUTE A VENEZIA

A cura di Mattia Tridello

“Unde origo, inde salus”

Potrebbe sembrare alquanto singolare iniziare la trattazione con questa frase latina dal significato ambiguo, per di più se la Basilica che ci si accinge a descrivere risulta essere, insieme a quella di San Marco, un marchio di riconoscimento universale di Venezia (ormai presente in qualsivoglia manifesto turistico o negozio di souvenir della laguna) e un argomento tanto noto forse da essere molte volte sottovalutato. In realtà, se mi è concesso, con questa analisi vorrei distogliere, almeno per pochi minuti, l’attenzione dal puro dato turistico, per rivelare gli aspetti meno conosciuti ma quanto mai attuali e inaspettati dell’origine, della storia e dell’essenza di questa meravigliosa opera architettonica, artistica e devozionale che è Santa Maria della Salute, partendo proprio dalla citazione iniziale.

Venezia e la peste del 1630.

Quest’ultima letteralmente significa “dove è l’origine, è la salvezza” e ci porta direttamente nel cuore fisico dell’edificio. Tra i variegati intarsi marmorei del pavimento di Santa Maria della Salute si scorge un piccolo elemento circolare proprio nell'esatto centro geometrico della fabbrica, ovvero un disco di marmo nero cinto da una fascia metallica sulla quale emergono lettere in bronzo che compongono la sopracitata iscrizione (fig.1). Sono proprio quest’ultime che costituiscono un’esatta chiave di lettura per comprendere la simbologia e l’origine votiva del luogo sacro. Le stesse parole sono infatti impresse in una medaglia commemorativa (chiamata comunemente “osella”) coniata durante la grave epidemia di peste che, nel 1630, colpì la città veneta. La pestilenza dilagò nella laguna durante la guerra di successione di Mantova e del Monferrato, nella quale, si trovò coinvolta anche Venezia. Si tramanda che a portare il morbo in Laguna sia stato l'ambasciatore di Carlo I di Gonzaga-Nevers. Questo, inconsapevole di essere infetto, si recò a Venezia per svolgere la propria missione diplomatica. Nonostante la quarantena precauzionale alla quale venne sottoposto nel Lazzaretto vecchio, i senatori pensarono che un luogo talmente malsano non fosse consono alla persona illustre che vi era ospitata così decisero lo spostamento di quest’ultimo nella più accogliente isola di San Clemente. In questa, per isolarlo maggiormente da eventuali incauti visitatori, si decise di far erigere una palizzata da un falegname del sestiere di Dorsoduro. Tuttavia, proprio per la vicinanza al diplomatico, anche il lavoratore venne infettato e a sua volta infettò tutti coloro con i quali entrò in contatto in città, poiché possedeva il permesso per poter tornare, durante la sera, alla propria abitazione. Ben presto il morbo si diffuse tra le strette calli di Venezia mietendo all'incirca 150 000 persone, il 40% della popolazione totale. Durante il picco massimo di contagi, il 22 Ottobre 1630, il Senato decise di ricorrere nuovamente (come avvenne per la peste del 1576) all'intercessione divina affinché la città venisse liberata al più presto dal morbo. Perciò, con queste parole, venne decretata la volontà dello Stato di fare un solenne voto alla Madonna tramite la costruzione di una chiesa in Suo onore intitolata Santa Maria della Salute.

“Il prossimo sabato finita la processione si debba dal Serenissimo Principe per nome pubblico far voto solenne a Sua Divina Maestà di eriger in questa Città, et dedicar una Chiesa alla Vergine Santissima intitolandola Santa Maria della Salute, et che ogni anno nel giorno, che questa città sarà pubblicata libera dal presente male, Sua Serenità et li successori suoi, anderanno solennemente col Senato à visitar la medesima Chiesa”

A seguito del decreto, il 26 Ottobre 1630 il doge Nicolò Contarini, al termine della processione in Piazza San Marco con l’effige miracolosa della Madonna Nicopeia (conservata nella Basilica Marciana) (fig. 2), pronunciò solennemente il voto in piedi, a capo scoperto e con il corno dogale (simbolo della sua dignità) nella mano. Mai nella storia della Repubblica un doge si era tolto il copricapo distintivo durante una celebrazione religiosa. Con quel gesto Contarini volle esprimere il consenso unanime di tutto il governo nell'affidare unicamente all'intercessione mariana la sorte della città escludendo di fatto i Santi, come San Rocco, tradizionalmente invocati contro la peste.

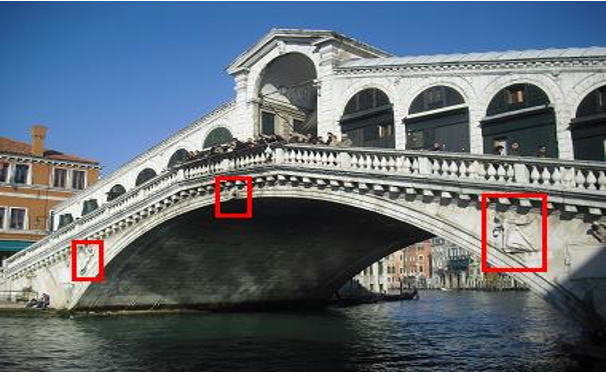

Per l’occasione venne coniata la medaglia commemorativa (l’ “osella”citata inizialmente) (fig. 3) nella quale si intravede uno scorcio di P.zza San Marco, l’iscrizione latina e la scena dell’Annunciazione. Verrebbe spontaneo chiedersi il perché di tutta questa attenzione alla figura della Madre Celeste e l’esclusione di altri Santi dal voto e della rappresentazione nella moneta. Per comprendere ciò viene in aiuto la frase latina più volte citata in precedenza e anche qui presente. “Dov’è l’origine è la salvezza” indica, infatti, la volontà della Repubblica di ripercorrere le fasi della sua fondazione mitica, “l’origine”, che viene fatta corrispondere al 25 Marzo 421 e “la salvezza” poiché proprio in quel giorno la Chiesa commemora l’Annunciazione a Maria. In questo modo viene stabilita un’analogia intrinseca tra Venezia e la Vergine, la città lagunare è infatti vergine anch’essa perché protetta dai nemici e mai conquistata dagli stranieri grazie alle acque che la circondano. La medaglia riprende dunque un tema caro ai veneziani e fin dal Medioevo presente e apertamente dichiarato in opere pittoriche e scultoree, basti pensare alla tavola di Jacobello da Fiore “Allegoria di Venezia/Giustizia/Vergine (conservata alle Gallerie dell’Accademia) (fig. 4) oppure ai bassorilievi rappresentanti l’Annunciazione che adornano il Ponte di Rialto (fig. 5). Notiamo, quindi, come il forte legame di Venezia con l’iconografia Mariana consenta alla Serenissima di riassumere, in poche parole latine impresse su una medaglia, secoli di storia, mercati e governi che si sono succedi nel gestire una città che sente, in quel momento, il desiderio di ripartire, di tornare alla tranquillità delle origini, di ritornare al momento in cui i commerci fiorivano e la salute pubblica non era minacciata da un terribile male.

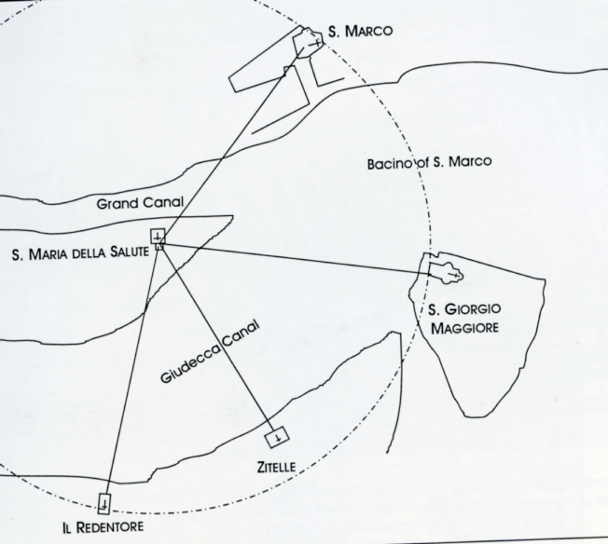

La frase diventa dunque un vero motto di conforto e sostegno alla popolazione, un affidamento sincero alle mani di Dio per intercessione della Vergine. Molto prima di prendere decisioni relative al progetto architettonico della futura chiesa, si decise di celebrare solennemente una simbolica posa della prima pietra il 25 Marzo 1631, come notiamo la scelta del giorno è tutt’altro che casuale e rimanda ancora una volta sia all’origine (la fondazione mitica della città) che alla memoria liturgica Mariana. Contemporaneamente all’espressione del voto il Senato della Repubblica nominò tre deputati patrizi “sopra la fabbrica”: Simone Contarini, Pietro Bondumier e Giovanni Marco Molin. Essi avevano il compito di indicare al Consiglio generale, organismo dedito alla costruzione della chiesa, alcune proposte in merito al sito nel quale si sarebbe eretta la futura basilica. Dopo un’attenta e scrupolosa indagine, il 7 Novembre 1630, venne presentata la relazione finale nella quale i tre patrizi indicarono sette possibili luoghi dove far costruire l’edificio (fig. 6), quelli segnalati furono: Sant’Agnese sulle Zattere (1), San Samuele sul Canal Grande (2), La Giudecca (3), Le Fondamenta Nove (4), Cannareggio (5), Santa Lucia sul Canal Grande (6) e Trinità sul Canal Grande (7).

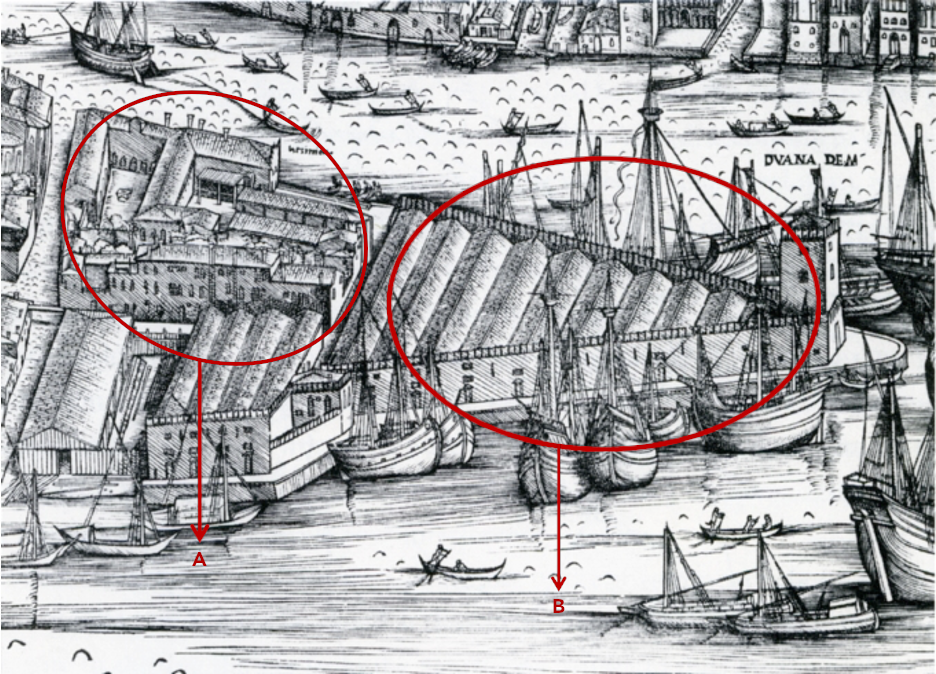

Dopo la lista presentata dai deputati e la votazione generale, il 23 Novembre 1630, il Consiglio si pronunciò in favore alla scelta del sito chiamato “alla Trinità sul Canal Grande”. A testimonianza dell’evento, oltre al numero dei votanti, ci sono pervenute le parole di alcuni scrutatori che così giustificano la decisione presa nello scegliere quel luogo: <<”sembra che Nostro Signor Dio l’habbia preparato a punto per collocarvi un tempio in cui si adori, et si riverisca la Beata Vergine madre Sua”>>. Lo spazio cittadino scelto risultava fin dalla seconda metà del ‘300 occupato da importanti preesistenze, di carattere religioso come la Chiesa della Trinità, il Seminario patriarcale e la Chiesa di Santa Maria dell’Umiltà e commerciale come la Dogana da Mar.

Risulta naturale chiedersi il perché di una decisione del genere. Il luogo, come abbiamo visto, risultava occupato già da fabbricati non tutti di proprietà dello Stato ma del Patriarcato (come il Seminario) e quindi, costruirvici una basilica, avrebbe comportato, per forza di cose, non solo numerose demolizioni ma anche un aumento notevole del denaro statale da investire come compenso per l’espropriazione del terreno privato. E’ dunque chiaro che l’accanimento del Consiglio per la scelta del sito debba rispecchiare certamente un preciso programma e orientamento politico che si può giustificare e comprendere grazie a due motivazioni fondamentali. La prima riguarda la centralità fisica della località, questa si trova infatti nelle immediate vicinanze di palazzo Ducale e della Basilica di San Marco (Cappella ducale), del Monastero e della Basilica di San Giorgio Maggiore (fondati grazie a una donazione ducale nel X secolo) e della Chiesa del Redentore alla Giudecca (realizzata come tempio votivo dello Stato durante la peste del 1576) (fig. 8). Risulta intuibile quindi come la poca distanza tra le suddette chiese realizzate, o per donazione o per volontà della Repubblica, voglia mirare a rinsaldare e consolidare, dopo la vicenda dell’Interdetto, l’autorità della Chiesa Veneziana e la sua indipendenza da quella Romana e Papale. La nuova Basilica sarebbe, quindi, stata attorniata da simboli del potere statale e repubblicano.

La seconda motivazione riguarda invece la vicinanza della futura chiesa con la Dogana da Mar, ovvero, un complesso di magazzini per lo scarico, dopo i controlli doganali, delle merci che arrivavano nella città via mare. Quest’ultimo, luogo simbolo della tradizionale vocazione marittima veneziana, vicino al futuro luogo sacro, avrebbe fatto ben capire la volontà della città di ritornare alle origini, di tornare a una politica commerciale internazionale attiva, di uscire dalla crisi attraverso ciò che ha fatto fiorire e diventare grande Venezia nel tempo.

Successivamente alle premesse iniziali riguardanti il sito del nuovo edificio e ben cinque mesi dopo l’espressione pubblica del voto, il Consiglio decise di iniziare a cercare l’architetto e il progetto che avrebbero dato forma alla basilica. Anche se numerosi progettisti parteciparono al concorso solo alcuni nomi di questi ci sono pervenuti: Baldassarre Longhena, Antonio Smeraldi, Giambattista Rubertini, Alessandro Varotari e Bortoli Belli e per di più solo i progetti dei primi tre risultano noti, mentre quelli degli altri, rimangono ancora sconosciuti. Il 13 Aprile 1631 il giovane Baldassarre Longhena presentò al Senato della Repubblica il suo progetto. Quest’ultimo era corredato da una tavola di disegno, un modello ligneo (purtroppo perduto) e uno scritto nel quale giustificava, con doti da vero persuasore, le scelte progettuali e architettoniche da lui affrontate. Risulta particolarmente interessante riportare, almeno in parte, alcune frasi estrapolate dalla relazione presentata al Consiglio: ”formato una chiesa in forma di rottonda, opera d’inventione nova, et non mai fabricata niuna a Venetia, oppera molto degna et desiderata da molti et molti. Havendo essa Chiesa Mistero alla sua dedicatione essendo dedicata a la Beata Vergine mi ha parso […] di farla in forma di rottonda essendo in forma di Corona per esser dedicata a essa Vergine, essendo sicuro et certo, che la prudenza, bontà et devotione che regna in Vostra Serenità (il doge) et Eccellenze Vostre Eccellentissime (i senatori) non mancherà di far opera si degna et da molti desiderata”.

Santa Maria della Salute: il cantiere

Notiamo chiaramente che il Longhena, già dal primo progetto, inserisce nella forma da lui prescelta, l’ottagono, significati simbolici che ben rispecchiano la funzione e la motivazione per la quale la basilica viene costruita. La sua pianta risulta quindi una vera e propria novità nel panorama architettonico veneziano poiché, distaccandosi dal consolidato impianto longitudinale, adotta una forma rotonda che ben si confà alle straordinarie e ardite sperimentazioni barocche di Bernini e Borromini a Roma. Nei giorni successivi viene consegnato anche un altro elaborato congiunto ad opera di Antonio Smeraldi e Giambattista Rubertini. Tuttavia, a differenza di quella precedente, reputata troppo innovativa, i due architetti optarono per una soluzione progettuale semplice, sobria e ispirata alla chiesa palladiana del Redentore. Come questa, infatti, il progetto si presentava a pianta longitudinale, in forma chiara e compatta, una forma, se dovessimo usare le loro parole, “che si conviene alla buona e soda architettura”. Il 13 Giugno 1631, dopo mesi di astio tra i concorrenti e continue revisioni dei progetti, i deputati assegnarono al concorso un vincitore, Baldassarre Longhena. Tuttavia, prima della pubblicazione ufficiale, i senatori vollero elencare le motivazioni per le quali scelsero, non senza molti interrogativi, il progetto longhiano. Secondo quest’ultimi, rispetto ai progetti dei concorrenti, la futura chiesa del Longhena, grazie all’impianto centrale, sarebbe stata dotata di maggiore luminosità e vastità, la presenza di una rotonda avrebbe garantito un flusso ordinato di fedeli durante le celebrazioni di maggior rilievo evitando così ingorghi e infine, la conformazione ottagonale avrebbe permesso, grazie ai lati tutti uguali, una visione collettiva e non gerarchica degli altari laterali.

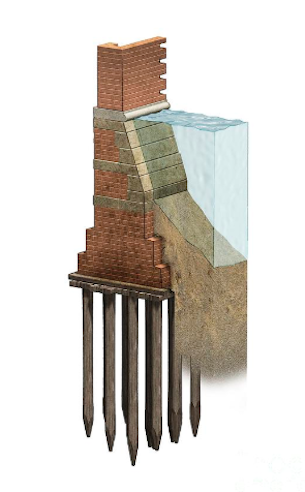

Dopo la vincita del concorso pubblico iniziarono le prime perizie e bonifiche nel sito di costruzione per garantire che il terreno lagunare fosse abbastanza robusto in vista del peso che avrebbe dovuto sostenere. A questo scopo venne gettata una gigantesca palizzata, sulla quale venne poi eretto un alto basamento in laterizio con la funzione di fondamenta portante del piano di calpestio della chiesa (fig. 9). Dei 110.700 pali che vennero ordinati, ben presto, si conteggiò un numero molto più elevato che, secondo le voci dell’epoca e tutt’ora diffuse tra i veneziani, raggiunse la quota di un milione. Risulta molto singolare apprendere questi dati, quasi stravagante è invece provare ad immaginare quante assi di legno siano presenti ancora oggi sotto il suolo di Venezia, quante foreste di pali, ormai da secoli, continuano a sostenere il peso della bellezza. Numeri così elevati comportarono estenuanti ore di lavoro per i numerosi impiegati del cantiere che dovettero, a mano, conficcare i pali uno ad uno. Per far sì che il lungo pezzo di legno, appuntito nella parte inferiore, entrasse nel terreno erano infatti necessari due uomini che, con un apposito attrezzo a guisa di martello, ne percuotevano l’estremità emergente fino a raggiungere la profondità stabilita (fig. 10-incisione seicentesca, i “battipali” al lavoro). A seguito di questa operazione, che avveniva per i pali con diametro più consistente, si passava ad infilare, tra questi, quelli più piccoli e sottili in modo da creare un’enorme zattera lignea verticale e impedire la presenza di eventuali zone scoperte.

Il cantiere, iniziato il 9 Novembre 1633, si concluse solamente nel 1687, ben sei anni dopo la morte di Baldassarre Longhena. La consacrazione solenne, avvenuta il 9 Novembre 1687, diede l’avvio ufficiale ai pellegrinaggi in onore della Madonna e per volontà del Senato venne istituita, il 21 Novembre, la Festa della Salute poiché, proprio in quel giorno, la città venne dichiarata, per intercessione Mariana, libera dalla peste. Anche se l’architetto non ha potuto veder in vita il completamento della basilica, il progetto originario non venne alterato, questo, giunto integro fino a noi continua ad essere un esempio fondante dell’architettura veneziana barocca, un crogiuolo di significati e simboli che ora, se mi è permesso, cercherò di illustrare.

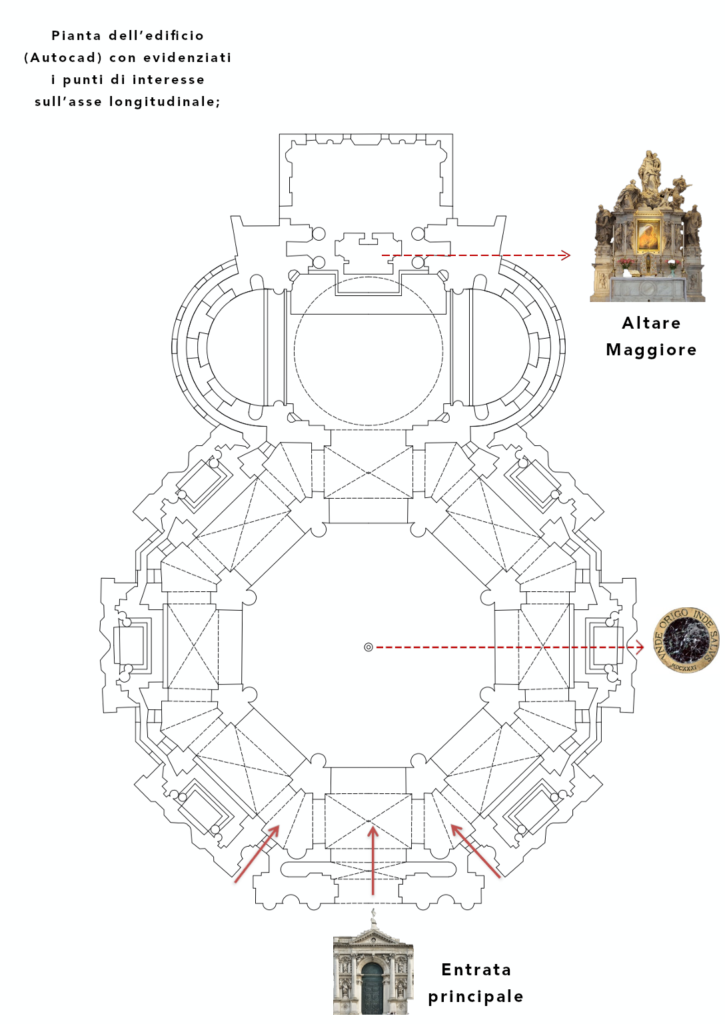

Santa Maria della Salute: la chiesa

La chiesa, come da progetto longhiano, presenta una pianta complessa, di chiaro spirito seicentesco. L’intero volume basilicale si articola e divide in due elementi spaziali separati. La navata centrale prende la forma di un ampio ottagono sul quale, grazie a otto pilastri con colonne libere e doppie paraste, si imposta il tamburo finestrato della grandiosa cupola emisferica. Il vano centrale viene cinto da un ambulacro, sempre ottagonale, che costituisce una sorta di navata laterale circolare dalla quale fuoriescono tre volumi rettangolari, per parte, ospitanti rispettivamente tre altari comunicanti tra loro grazie a un corridoio di collegamento. In asse con l’ingresso principale e ortogonalmente al vano cupolato si instaura una secondo ambiente concepito dal Longhena come vero e proprio presbiterio della chiesa. Questo, dalla forma centrale quadrata e anch’essa cupolata, presenta, alle estremità orizzontali, due enormi nicchioni che, nelle intenzioni progettuali, riprenderebbero l’abside della chiesa palladiana del Redentore alla Giudecca. Come quest’ultima, infatti, anche qui sono presenti dei camminamenti semicircolari che, congiungendosi a quelli delle cappelle, permettono di cingere e percorrere circolarmente l’intero perimetro basilicale. Come fondo prospettico della costruzione e scenografica terminazione del vano venne sistemato l’altare maggiore. Alla costruzione, esternamente, si giunge salendo un’alta scalinata, questa, formata da quindici gradini, simbolicamente, riprenderebbe sia il numero totale dei misteri del Santo Rosario che la gradinata di accesso al Tempio di Salomone percorsa dalla Vergine durante la Sua presentazione al Tempio e raffigurata anche da Tintoretto nella Chiesa della Madonna dell’Orto sempre a Venezia (fig. 11, 11a).

La facciata principale (fig. 12) detiene il numero di ben tre ingressi, uno centrale più ampio e due laterali più minuti. Questi risultano suddivisi tra di loro grazie a 4 massicce semi colonne composite con basamento che, inoltre, segnano fisicamente il fronte in tre campate, quella centrale arcata inquadra il portale maggiore mentre quelle laterali presentano due nicchie sovrapposte per parte ospitanti le statue dei quattro Evangelisti. In corrispondenza della sezione principale, l’ingresso viene coronato da un timpano di ispirazione classica. Curioso risulta l’inserimento di un oculo con stella a otto punte proprio in quest’ultimo. Simbolicamente, infatti, viene ripreso l’appellativo “Stella Maris” col quale viene invocata la Vergine e il numero dei raggi uscenti dall’astro riprenderebbe nuovamente i lati dell’ottagono sul quale si imposta la basilica. Come terminazione del timpano compaiono statue di Santi e una Madonna con il Bambino.

Tuttavia, il vero elemento scenografico e monumentale della costruzione è costituito dalla cupola emisferica. Questa, a doppia calotta, risulta internamente formata da larghe vele ottagonali in muratura mentre, esternamente, ricoperta da lastre di piombo emisferiche (fig. 13). A sostegno e contenimento dei carichi di quest’ultima Longhena, magistralmente, unì l’espediente statico a quello estetico creando una numerosa serie di modiglioni o orecchioni dalla forma a spirale. Sebbene siano contrafforti essi sembrano vorticose volute che slanciano il massiccio assetto geometrico della pianta e innalzano il volume della fabbrica verso il cielo. L’intera costruzione esterna termina con la lanterna della cupola. Questa, che appare come una ghiera preziosa, è circondata da otto obelischi appuntiti che mirano a rappresentare simbolicamente i puntali di una corona, la corona di Maria. Nella sommità si erge la statua di quest’ultima con gli attributi dell’Immacolata (corona di dodici stelle e la luna sotto i piedi) e con, nella mano destra, un bastone. Potrebbe sembrare straniante vedere la Vergine con questo elemento, tuttavia, se ripercorriamo l’iconografia dei comandanti o capitani da mar veneziani, ci accorgiamo che quell’elemento non è altro che il bastone del “capitano”, il simbolo del potere militare del primo ammiraglio della flotta veneziana (fig. 14). Probabilmente, in mano a Maria, questo doveva rappresentare, ancora una volta, la volontà della Serenissima di mettere tutta sé stessa, anche la flotta, nelle mani divine, in segno di devozione e nella speranza di ritornare ai tempi gloriosi del passato.

Santa Maria della Salute: l'interno

La spettacolarità dell’esterno si ritrova anche all’interno della costruzione sacra: la gigantesca rotonda maggiore accoglie, investendolo di luce, il visitatore e diffonde, grazie alle numerose finestre, termali negli altari laterali e arcate nel tamburo della cupola, un’aura luminosa che ricopre la candida bicromia bianca e grigia delle pareti. Come abbiamo riscontrato in precedenza, tutte le forme della pianta e dell’alzato della basilica assumono un significato simbolico ben preciso, mirato e funzionale alla comprensione dell’origine votiva del luogo. Il vano centrale ottagonale e i pilastri che sostengono la cupola riprendono il numero otto poiché quest’ultimo veniva ritenuto sia un simbolo di rinascita (non a caso, fin dall’epoca paleocristiana, i Battisteri avevano questa forma in pianta) sia di passaggio dalla terra al Cielo, passaggio delle invocazioni dei Veneziani in terra alla Madonna in Cielo (fig. 15). Anche il tamburo della cupola risulta pervaso da questa elevata simbologia e iconologia, infatti, sopra la cornice marcapiano e la balaustra che lo divide dai pilastri portanti, sono presenti sedici finestre centinate (doppio di otto) e otto statue lignee (probabilmente della bottega del Reur) divise in quattro coppie in conversazione ritraenti i profeti Osea e Geremia, Daniele e Baruch, Isaia e Simeone, David e Ezechiele. Questi, intenti a parlare fra loro, mostrano, ciascuno, un cartiglio con motti in latino ripresi dalle loro predicazioni. Anche in questo frangente le frasi sono state scelte accuratamente per riassumere la storia della Basilica di Santa Maria della Salute e il perché della sua costruzione: dal richiamo al flagello della peste si passa infatti al ricorso alla preghiera, dalla Misericordia di Dio alla liberazione dal male e infine alla riconoscenza. Inoltre, unendo le citazioni presentate da ogni coppia di personaggi, è possibile ricostruire la seguente frase: “Ci ripercuoterà e risanerà, Mia speranza nel dì dell’abbandono (Osea e Geremia), Porti o Dio il Tuo orecchio, Volgi lo sguardo o Signore dalla Tua Santa Casa (Daniele e Baruch), Dio aspetta per avere pietà di noi, I miei occhi videro la salvezza (Isaia e Simeone), Ti darò gloria in una chiesa grandiosa, Camminate nei Miei precetti (David e Ezechiele)”. Dal centro della cupola e ancorata alla lanterna pende l’elegante lampada neoclassica d’argento (opera di Giovanni Borsato) collocata nel 1836 a seguito del voto elevato dalla città a Santa Maria della Salute affinché Venezia venisse liberata dall'epidemia di colera.

Avanzando longitudinalmente nella rotonda si notano i sei altari laterali, nella conformazione architettonica, tutti uguali tra loro come da espresso volere del Senato. Il tema iconografico prescelto per cinque altari (il numero cinque allude ai cinque misteri del Rosario) è incentrato sugli episodi della vita di Maria, ovvero, la Natività, la Presentazione al Tempio, l’Annunciazione, la discesa dello Spirito Santo e l’Assunzione in cielo in anima e corpo mentre il sesto ospita una tela raffigurante Sant’Antonio di Padova. Al termine della navata circolare, tramite una arco trionfale, si viene introdotti nella rotonda minore ove, come una quinta teatrale, si staglia l’altare maggiore. Le pareti del volume, come per la facciata principale esterna, presentano una successione di paraste e lesene che alternano un doppio ordine di nicchie ospitanti statue di Santi. Anche qui, nuovamente, i numeri sono evocativi, di queste, lungo le pareti se ne contano sedici. Come terminazione del presbiterio Baldassarre Longhena progettò, sempre con una pianta ottagonale (anche se leggermente allungata), l’altare maggiore (fig. 16). Questo è diviso scenograficamente in tre livelli: quello inferiore ospita l’altare e il basamento della struttura, quello intermedio presenta la nicchia con la “Mesopanditissa” attorniata da quattro angeli-cariatidi che sostengono il gruppo scultoreo superiore. Ai lati della costruzione in marmo bianco si stagliano due figure a tutta altezza, a sinistra, San Marco (riconoscibile grazie al libro del Vangelo e il leone) e a destra San Lorenzo Giustiniani (primo Patriarca di Venezia). Al centro della composizione, racchiusa in una rizza dorata si trova l’icona della cosiddetta “Madonna Mesopanditissa” o di San Tito. La raffigurazione, tradizionalmente attribuita alla mano di San Luca e proveniente dall’isola di Creta, venne sistemata sull’altare da parte del Doge Francesco Morosini al seguito della sconfitta dell’armata veneziana nella Battaglia di Candia (Creta) nel 1669. Il gruppo scultoreo superiore è invece opera del fiammingo Giusto Le Court (fig. 17). In quest’ultimo l’artista è riuscito, in maniera magistrale, a riassumere l’essenza della basilica, l’origine e la storia travagliata di quest’ultima, partendo dal voto fino ad arrivare alla liberazione dal morbo. Il senso di lettura, che parte dal basso a sinistra, presenta la personificazione inginocchiata di Venezia (riconoscibile grazie al corno dogale poggiato a terra) in atto di supplica nei confronti della Madonna con il Bambino che si erge in posizione centrale, questa, con la mano rivolta verso al città concede la Sua grazia e così, sulla destra, ecco che un putto alato scaccia, con una torcia infuocata, la personificazione della malattia (rappresentata come vecchia donna segnata dalle rughe e dalla pelle raggrinzita) (fig. 18).