TEMPIETTO SAN PIETRO IN MONTORIO

A Roma, in uno degli angoli più suggestivi della città eterna, sul colle Gianicolo, sorge il celeberrimo Tempietto di San Pietro in Montorio, chiamato anche Tempietto del Bramante. L'edificio è situato nel luogo esatto dove, secondo la tradizione, l'apostolo Pietro venne crocifisso a testa in giù.

Dietro la disarmante bellezza del Tempietto vi è Donato Bramante, la costruzione venne infatti, commissionata al grande artista ed architetto di Fermignano. Egli intorno al 1499 arrivò a Roma e qui, grazie al Papa Giulio II, riuscì ad iniziare quelle grandi imprese architettoniche che avrebbero cambiato il volto della città e dato l'avvio all'architettura del Cinquecento.

Nel 1502 il re di Spagna ordinò al Bramante la progettazione del Tempietto, il complesso monastico infatti, apparteneva ad una congregazione spagnola.

DESCRIZIONE

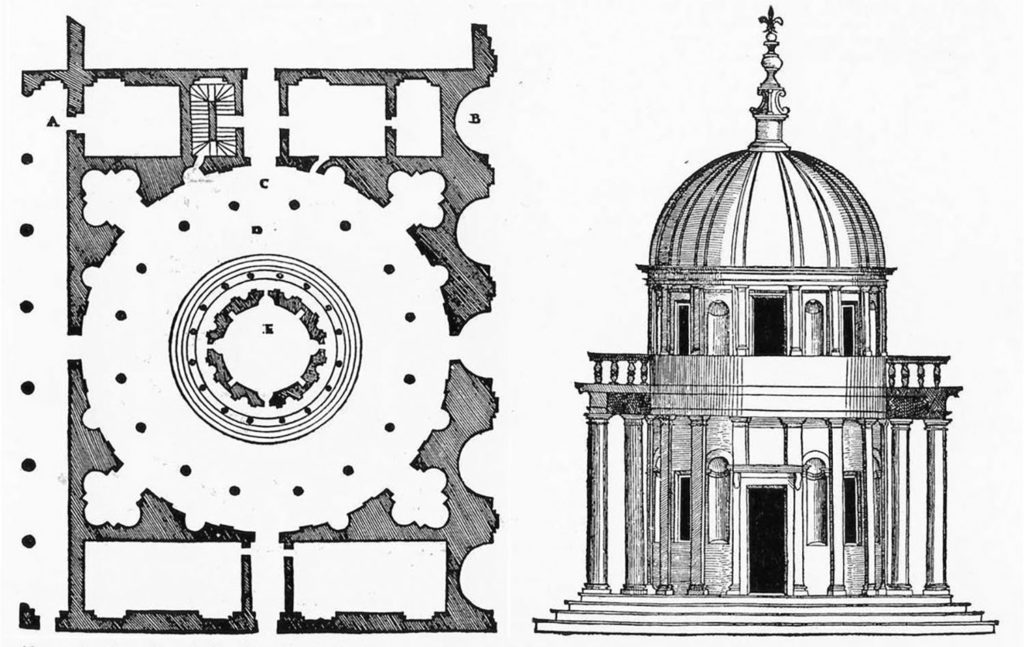

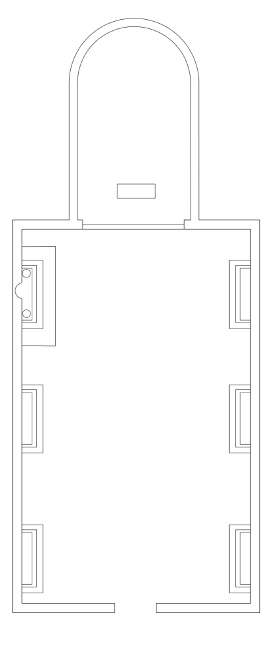

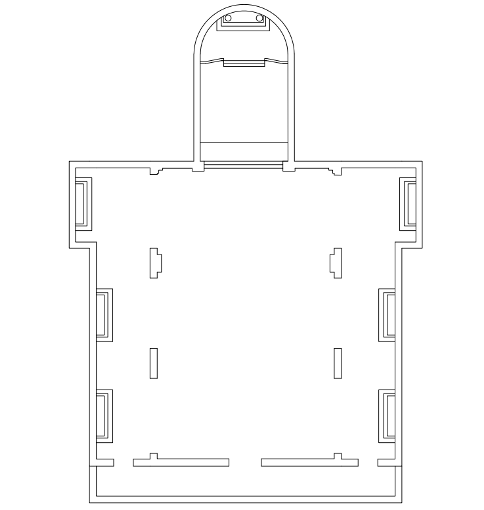

Il Tempietto di San Pietro in Montorio è di piccole dimensioni, sopraelevato rispetto al piano del cortile nel quale è situato. Il corpo centrale cilindrico, la cui muratura è scavata da nicchie con catino a conchiglia e scandita da paraste come proiezione delle colonne del peristilio, è delimitato da 16 colonne tuscaniche trabeate, prelevate da un monumento antico a noi ignoto. Le metope del fregio presentano decorazioni a tema liturgico che rimandano a San Pietro, al di sopra della cornice anulare corre una balconata con balaustra.

Date le piccole dimensioni dell'edificio, all'interno le paraste si dimezzano, diventando otto e si raggruppano a coppie attorno alle quattro piccole finestre lungo due assi ortogonali, lasciando maggior superficie parietale per le porte. La forma cilindrica è in qualche modo trasformata da alte e profonde nicchie, quattro delle quali ospitano piccole statue degli evangelisti. Sull'altare è collocata una statua di San Pietro di anonimo lombardo, il pavimento è a tessere marmoree policrome, nello stile cosmatesco. Tutto lo spazio è coperto con una cupola, progettata in conglomerato cementizio e posta su di un tamburo, ornata da lesene a formare un ordine sovrapposto a quello delle colonne. La costruzione è soprastante una cripta circolare il cui centro indica il luogo dove venne piantata la croce del martirio, asse ideale di tutta la costruzione. Alla cripta si accede con scale esterne realizzate nel XVII secolo mentre originariamente esisteva solo una botola.

Secondo i progetti iniziali, il tempietto avrebbe dovuto inserirsi al centro di un cortile circolare non realizzato (l'attuale è di forma quadrangolare), così da evidenziare la perfetta simmetria dell'impianto e sottolineare la centralità del tempio la cui struttura si radiava nel cortile, proiettando le 16 colonne in altre 16 a formare un portico circolare.

RIFERIMENTI AD ALTRE OPERE

Il lavoro di Bramante è un chiaro rimando all'architettura antica, è consapevolmente modellato sul tempio periptero circolare, utilizzato nell'architettura romana antica e di cui erano ben visibili degli esempi: il Tempio di Vesta nel Foro e il Tempio di Ercole Vincitore. Un altro riferimento di Bramante fu la ben più grande mole del Pantheon, a pianta circolare. In effetti la costruzione del tempietto si pone al centro della ricerca che coinvolse tutti gli architetti del Rinascimento relativa alla pianta centrale come modello per rappresentare la realtà divina ed il cosmo; questo in modo particolare per la forma circolare, espressione concettuale e visiva della "figura del mondo". L'opera architettonica di Bramante trova un parallelo anche in alcune opere pittoriche, tra cui il contemporaneo dipinto di Raffaello, "Lo sposalizio della Vergine", a conferma dell'importanza del tema del tempio circolare nella cultura del primo Cinquecento.

SIMBOLOGIA

Nell'edificio, inoltre, sono state individuate delle simbologie, in particolare nella divisione dei luoghi: la cripta, il sacello e la cupola potrebbero rappresentare nell'ordine: la Chiesa originaria delle catacombe, la Chiesa contemporanea militante e la Chiesa trionfante nella gloria. Ancora, altri elementi simbolici si denotano nei numeri: sul perimetro del tempietto vi sono 16 colonne, numero considerato perfetto da Vitruvio, inoltre il numero 16 è scomponibile anche in 8+8 e l'8 è un numero estremamente simbolico che significa infinito ma anche morte e resurrezione.

L'edificio e la maestria del Bramante non passarono inosservati: nel 1570 Andrea Palladio, che aveva inserito il Tempietto fra quelli antichi nel suo "I quattro libri dell'architettura", si giustificò affermando che Bramante era "stato il primo a metter in luce la buona, e bella Architettura, che dagli Antichi fin'a quel tempo era stata nascosta".

BIBLIOGRAFIA

Storia dell'arte italiana-Bertelli, Briganti, Giuliano-Electa Mondadori

Itinerario nell'arte-Giorgio Cricco-Zanichelli

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CORAZZO

Il monastero, lambito dai torrente Amato e dal torrente Corace immerso nel cuore della Sila Piccola presso la frazione Castagna di Carlopoli in provincia di Catanzaro, fu fondato nel 1060, durante l’ambizioso progetto di rilatinizzazione territoriale, ad opera di Roberto il Guiscardo.

Tra il XIV e il XVI secolo, l’abbazia divenne un centro di snodo e di controllo importante per tutto il territorio, nonostante alternanze di periodi economici non propriamente floridi.

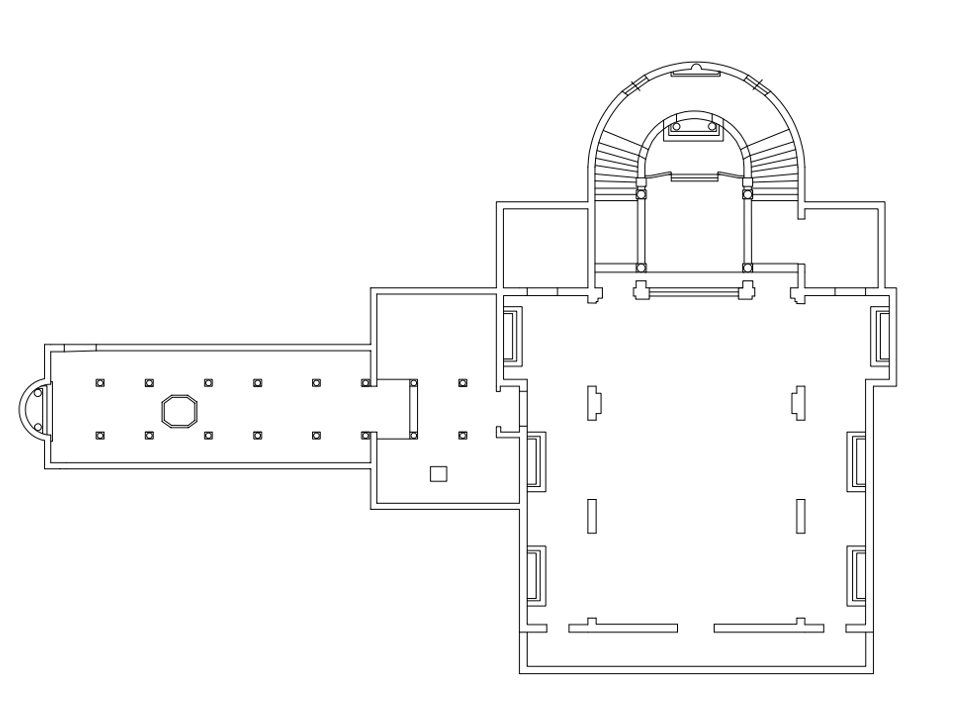

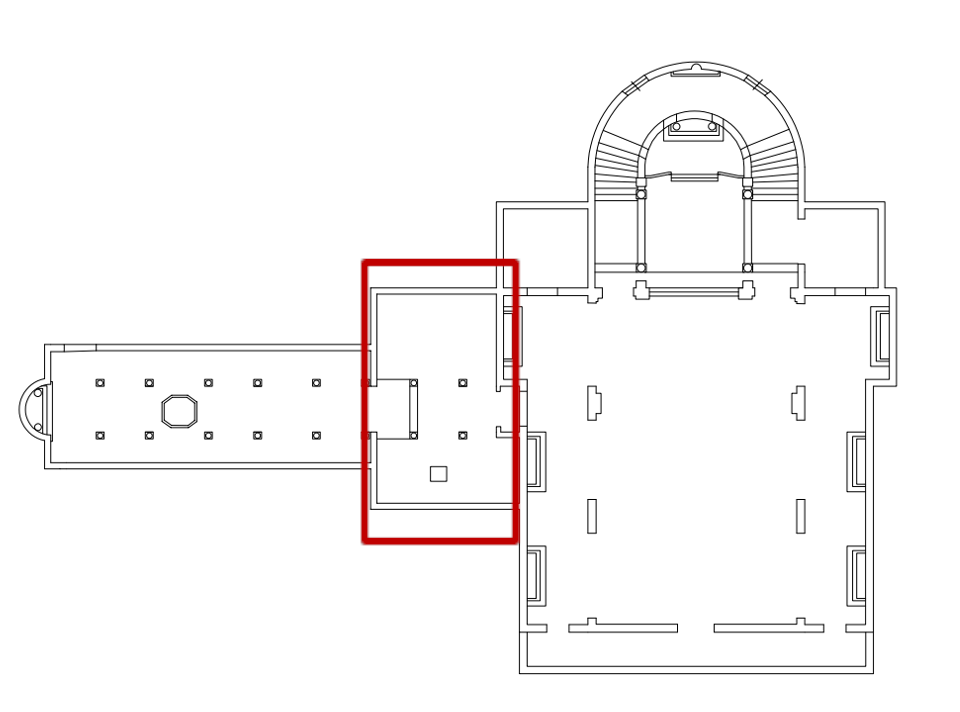

Realizzato in pietra locale e laterizi, la chiesa è orientata con la zona sacra ad est e l’ingresso ad ovest rialzata rispetto al resto del monastero. La pianta a croce latina con abside rettangolare e transetto ha navata centrale e unica, su cui si aprono due cappelle e due ambienti minori. A settentrione è ancora presente la Porta dei morti che conduce al cimitero monastico, verso sud è visibile la scala che portava al dormitorio da cui è ancora possibile ammirare i resti delle celle monastiche. Ad Ovest, infine, all’interno della chiesa, si trovavano il coro dei monaci, i banchi degli infermi, il pulpito e il coro dei conversi.

Tra gli spazi dell’abbazia probabilmente è il chiostro che rappresentava il fulcro della vita dei monaci, soprattutto per la sua funzione religiosa. Si trattava dell’ambiente che metteva in comunicazione le zone claustrali isolate dall’esterno riunendole in un unico nucleo riservato, così come la funzione architettonica vuole.

Intorno all’anno 1000, il complesso passò all’ordine monastico dei Cistercensi e con essi raggiunse il punto più alto del suo splendore proprio nella prima metà del XIII sec.

Diversi personaggi hanno visitato e soggiornato nei locali dell’abbazia tra cui il filosofo, nato a Stilo, Gioacchino da Fiore, citato da Dante nella Divina Commedia, il quale ne divenne anche abate dal 1177 fino al 1187; dal 1561 al 1564, invece, ospitò il filosofo Bernardino Telesio, il quale terminò gli studi per poter completare la sua monumentale opera, De rerum natura iuxta propria principia, la leggenda vuole che proprio qui trovò l’ispirazione per dare il via al suo componimento.

Come ogni struttura monastica che si rispetti, in un periodo in cui il culto delle reliquie è il centro su cui la religione ruota la propria attività di propaganda religiosa e di gestione delle donazioni, l’interno dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo custodiva importanti reliquie, tra le quali frammenti lignei della croce di Cristo, le vesti di Gesù, una pietra del Santo Sepolcro e una ciocca di capelli di Maria Maddalena, cimeli giunte fin qui per opera probabilmente dei Cavalieri Templari, un ordine molto attivi in territorio calabro.

Come quasi spesso accade, la maestosità e l’importanza di questo centro finì per proseguire verso un lento ma inevitabile declino. Basti pensare alla peste del 1348 che colpì l’intera regione e al terremoto dell’anno successivo che segno anche strutturalmente l’edificio. Seguirono la guerra tra Napoli e il regno di Sicilia nel 1372 e lo scisma d’Occidente, tra il 1378 e il 1417, che portò una serie di turbamenti tra le congregazioni religiose di voga nel periodo.

Il 500 non fu un secolo migliore; per via delle commende ecclesiastiche molte fabbriche dell’Abbazia chiusero e i latifondisti locali e i nobili locali specularono privi di scrupoli provocando l’impoverimento della popolazione locale. Nonostante tutto, nello stesso periodo, gli abitanti del villaggio di Castagna decisero di autotassarsi per finanziare i lavori di restauro della Chiesa e dell’Abbazia. La ripresa fu labile e il 600 dà il via al definitivo declino dell’abbazia, finché il 27 Marzo 1638, la vigilia del giorno delle Palme, un terremoto di altissima entità colpisce la Calabria, radendo al suolo Il monastero e la chiesa.

Trascorso un decennio dal terribile sisma, l’Abate commendatario Ginetti cercò di puntare sulla rinascita di Corazzo richiamando a sé artisti della scuola napoletana al fine di ricostruire gli ambienti sia del monastero che della chiesa. Risalgono proprio a questo periodo, con molta probabilità, le opere che attualmente sono sparse nei territori limitrofi, si tratta di marmi di Gimigliano, decorazioni religiose, immagini sacre, affreschi e dipinti.

Quando tutto sembrava rifiorire, nel 1783 un ulteriore terremoto distrugge entrambi gli edifici da poco ricostruiti. Come se non bastasse, nel 1807 i francesi emanano una legge per la soppressione degli ordini monastici di San Benedetto e di San Bernardo e nello stesso anno, con decreto di Gioacchino Murat, i possedimenti dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo passano al demanio pubblico.

La tormentata storia dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo finisce nel 1808, nel momento in cui fu soppressa da un decreto del governo del Re di Napoli Giuseppe Bonaparte.

Attualmente il magnifico rudere dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo è meta di numerosi turisti e conserva il fascino di un tempo lontano totalmente immerso nella natura. Inoltre, molti degli arredi sono stati recuperati e riutilizzati come nel caso dell’altare maggiore in marmi policromi, una delle due acquasantiere in marmo e sei candelabri lignei che attualmente si trovano nella Chiesa di San Giovanni Battista a Soveria Mannelli, oppure dei due altari lignei conservati nella Chiesa di San Giacomo a Cicala e ancora dell’organo e dell’altorilievo in marmo con Madonna col Bambino attualmente custoditi nella Chiesa dello Spirito Santo della frazione Castagna di Carlopoli.

Bibliografia e sitografia

https://samueleanastasio.it/2018/04/27/il-monastero-cistercense-di-corazzo/

http://www.comune.carlopoli.cz.it/index.php?action=index&p=279

Fotografie gentilmente offerte dal dott. Samuele Maria Anastasio, archeologo medievista.

INTRODUZIONE ALL'ARCHEOLOGIA DELL'ABRUZZO

Questo primo articolo nasce per essere una guida nel mondo dell’archeologia sul territorio abruzzese, per far sì che tutti possano scoprire le meraviglie di questa regione. Il periodo che prenderemo in analisi va dai primi segni di occupazione del territorio fino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

La sua particolare morfologia ha permesso a moltissime civiltà di stanziarsi in questa regione, dando vita ad una moltitudine di culture e tradizioni diverse. Queste popolazioni si suddividono in: Marrucini, che si stanziarono alle pendici della Majella, Equi che occupavano la zona montuosa del Fucino, i Frentani che si stabilirono nella fascia costiera tra Ortona (CH) e Termoli (CB), i Carricini che occupavano l’area del basso Abruzzo a confine con il Molise, i Marsi che hanno dato il nome a quello che oggi è conosciuto come “Territorio della Marsica”, i Peligni, che si stanziarono nell’area occidentale della Majella, i Sanniti che occupavano l’area dell’aquilano a confine con il Molise, i Petruzi che vivevano nel territorio compreso tra i fiumi Salinello e Vomano (TE), i Sabini che occupavano un territorio tra Rieti e L’Aquila e infine i Vestini che si stabilirono nella parte sud occidentale dell’Abruzzo. I primi segni di civiltà li troviamo a partire dal I millennio a.C. (fase di formazione): si tratta di grandi impianti di necropoli a forma circolare, con tombe a singola inumazione, ricoperte da tumuli e circondate da pietre e da file di stele (lastra oblunga elevata) in pietra. La necropoli più importante, utilizzata tra il IX e il I secolo a.C., la troviamo nella zona di Fossa (AQ) dove sono state rinvenute circa cinquecento tombe circondate da file di stele poste in ordine decrescente. (fig.1) Questa tipologia di lastra era riservata solo agli uomini adulti e questo ha permesso di capire la tipologia delle sepolture di quel territorio.

A partire dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C. (fase orientalizzante e arcaica) troviamo dei corredi più complessi all’interno delle necropoli, questo è probabilmente dovuto allo sviluppo di classi aristocratiche ora organizzate attorno a capi guerrieri, che venivano spesso sepolti con carri o oggetti pregiati di importazione per lo più etrusca. Aumenta il numero di tombe a circolo di notevoli dimensioni che riflettono molto probabilmente una divisione degli abitati; troviamo sepolture maschili con panoplie (insieme assortito di armi), spesso in ferro, e sepolture femminili caratterizzate da parures. Inoltre sono stati rinvenuti nelle sepolture anche oggetti di vasellame metallico, oreficerie, avori, ambre, servizi per la cottura delle carni e per il simposio (banchetto). La necropoli più importante in uso in questo periodo è sicuramente quella di Campovalano (TE), in cui sono state riportate alla luce più di duecento tombe riferibili al VII e VI secolo a.C. Le tombe sono tutte a fossa rivestite di lastre e, lateralmente, con lastre-guanciali riempite di pietre e lastroni. (fig.2) Il corredo seguiva quasi sempre uno schema ben preciso: il vasellame veniva collocato presso il capo e i piedi, lungo i fianchi invece venivano posti utensili metallici, mentre armi e ornamenti erano posti sul corpo. Un altro sito importante di questo periodo lo troviamo a Loreto Aprutino (PE). Questo si differenzia da quello di Campovalano poiché il corredo funebre maschile è meno ricco mentre quello femminile è molto più variegato e complesso, con abbigliamenti caratteristici e pettorali a maglia di bronzo e la ceramiche di provenienza etrusca. Un altro sito funebre lo troviamo presso Alfedena (AQ) in cui sono state rinvenute pochissime ceramiche di importazione e dove l’armamento tipico era caratterizzato dal kardiophylax (una disco-corazza a difesa del cuore, i due dischi erano realizzati con una lamina di bronzo all’esterno e una di ferro all’interno, collegate da una cintura di cuoio) con decorazioni teriomorfi “a collo di cigno” sulla parte esterna. (fig.3) Nel corredo femminile troviamo lunghe catenelle di fasce a maglie che scendono dal petto alle ginocchia con motivi a spirale e pendagli con motivi simili al kardiophylax. (fig.4).

Tra il VI e V secolo a.C. (fase arcaica) vengono a formarsi i primi gruppi etnici, ognuno dei quali guidati da un proprio principes: per tramandare il loro ricordo vengono realizzate monumentali sculture. Tra questi, uno degli esempi più lampanti e meglio conservato è “Il guerriero di Capestrano” (fig. 5) rinvenuto a Capestrano (CH) nel 1934. Si tratta di una stele-statua probabilmente utilizzata come segnacolo. La statua, alta circa due metri, rappresenta probabilmente il momento dell’esposizione del cadavere che viene tenuto in piedi da due lance; la parte anatomica è molto grossolana mentre molto dettagliati sono l’ornamento del guerriero (collare e bracciale) e l’armamento (dischi-corazza, cinturone, spada e ascia) e troviamo tracce di policromia. Sempre nei pressi di Capestrano è stato rinvenuto un busto femminile (fig.6) con un accurata resa di abbigliamento (corpetto fissato da fibule ad una mantellina e cintura) e, anche in questo caso, sono presenti tracce di colore. Entrambe le statue-stele possono essere datate intorno al VI secolo a.C. La stele più antica ritrovata nel territorio abruzzese è quella di Guardiagrele (CH) datata intorno alla metà del VII secolo a.C. Si tratta di una lastra rettangolare con gli ornamenti incisi e la testa sormontante.

A partire dalla fine del V secolo a.C. inizia un inesorabile processo di esaurimento di queste produzioni e, le continue invasioni del IV secolo da parte dei Celti, portarono ad una destrutturazione politica e sociale sul territorio. Si diffondono i primi luoghi di culto collettivi, situati di norma in luoghi di confine, che vengono frequentati da popoli diversi con finalità di incontro o scambio. Lo sviluppo della religione porta all’antropomorfizzazione delle divinità e questo lo sappiamo grazie al ritrovamento di bronzetti umanizzati sia maschile che femminili. Uno dei santuari più importanti risalenti al IV secolo a.C. è quello dedicato a Ercole Curino, protettore di sorgenti, acque salutari e dei mercati, situato nei pressi di Sulmona (AQ). Il santuario (fig.7) era situato lungo la via che collegava Roma agli Appennini e si sviluppava su due piani: la parte inferiore presentava quattordici stanze mentre la parte superiore ospitava il Sacello (piccolo recinto circolare o quadrato). All’interno del santuario troviamo tratti di policromia lungo le pareti mentre sul pavimento si può notare un mosaico di stile ellenico che raffigura intrecci di vite, torri, onde e delfini. (fig.8).

Intorno al III secolo a.C., con l’espansione della potenza militare di Roma, il territorio passò sotto l’influenza dell’Urbe e questo, all’inizio del I sec, portò i popoli abruzzesi ad allearsi con i Sanniti e a creare la “lega italica” ossia una coalizione militare che puntava a ottenere i diritti di cittadinanza romana. Insieme, posero la loro capitale presso Corfinium, l’attuale Corfinio (AQ), dove venne coniata una moneta d’argento (fig.9) recante per la prima volta il nome “Italia” (Viteliù). Nell’89 a.C., dopo due anni di battaglie e nonostante la vittoria dell’esercito romano, la lega italica ottenne il diritto di cittadinanza. Durante il periodo sotto l’influenza romana, molte delle città italiche più importanti vennero trasformate in municipia: Amiternum (vicino l’Aquila), Teate (Chieti), Anxanum (Lanciano), Histonium (Vasto), Sulmo (Sulmona), Interamnia Praetutiorum (Teramo), Corfinium (Corfinio), Pinnae (Penne), Alba Fucens (vicino Avezano) e Murrivium (San Benedetto dei Marsi). È in queste città che possiamo trovare importanti resti archeologici come teatri, anfiteatri, templi e terme. Uno dei più importanti siti archeologici è sicuramente quello di Alba Fucens, una colonia latina fondata nel 303 a.C., che si trova nell’attuale frazione di Massa d’Albe (AQ). Gli scavi condotti prima dagli studiosi belgi e poi dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, hanno portato alla luce i resti di un abitato circondato da mura, i resti di un anfiteatro datato intorno al I secolo d.C. e sul colle sono stati rinvenuti resti di quello che doveva essere un tempio dedicato ad Apollo. (fig.10). Un altro sito di particolare importanza è quello di Amiternum dal quale sono emersi i resti di un abitato con importanti strutture come un teatro, un anfiteatro, un complesso termale e un acquedotto. L’anfiteatro (fig.11) fu realizzato verso la metà del I secolo d.C. e ospitava circa seimila spettatori; quello che ne rimane oggi sono le quarantotto arcate su due piani che delimitavano il perimetro. Il teatro costruito in età augustea poteva contenere fino a duemila spettatori e, ad oggi, restano la parte inferiore della cavea, l’orchestra e la scena.

Durante il regno augusteo, intorno al 7 d.C., l’Italia romana fu divisa in undici territori e il territorio dell’attuale Abruzzo fu separato tra la Regio IV Samnium che comprendeva gran parte dell’Abruzzo e del Molise e la Regio V Picenum situata nell’attuale provincia teramana. Il territorio abruzzese entrò in contatto con la nuova religione che si stava sviluppando, il cristianesimo, e questo lo sappiamo grazie alle fonti ritrovate che ci narrano delle persecuzioni avvenute nei pressi di Interamnia (Teramo). Grazie a questi documenti, sappiamo anche che questa nuova religione ebbe molta difficolta a penetrare nelle zone montuose a causa dello stile di vita più conservativo rispetto alla costa. Fu solo con l’editto di Milano (313 d.C.) e quello di Tessalonica (380 d.C.) che si vengono a formare vere comunità cristiane nel territorio e molte delle basiliche di stampo romano presenti vennero riutilizzate per svolgere riti e funzioni cristiane. L’inesorabile declino dell’impero romano colpì in particolar modo tutta la penisola italica e, di conseguenza, anche il territorio abruzzese che subì una profonda crisi economica dovuta al crollo dell’agricoltura che portò all’abbandono di numerosi centri abitati e al ridimensionamenti di quelli più grandi. Nel 476 d.C, con la deposizione di Romolo Augustolo da parte del generale Odoacre, calò il sipario su quella che è stata una delle massime potenze che la storia abbia mai conosciuto: l’Impero Romano d’Occidente.

SITOGRAFIA:

beniculturali.marche.it

comunedifossa.it

molise2000.wordpress.com

roma-victrix.com

sabap-abruzzo.beniculturali.it

BIBLIOGRAFIA:

- Cappelli R. Faranda, Storia della Provincia di Teramo dalle origini al 1922, Teramo, 1980

ANTON MARIA MARAGLIANO

Anton Maria Maragliano è stato il più importante artefice della scultura lignea genovese di età tardobarocca, autore di sculture devozionali, pale d'altare, statuette per il presepe, raffinato mobilio, immagini allegoriche, crocifissi e, soprattutto, enormi macchine processionali composte da gruppi scultorei, che necessitano di innumerevoli uomini per essere trasportate, come accade tutt'oggi nelle ricorrenze religiose.

Maragliano è il regista della devozione delle “casacce” liguri (confraternite religiose formate da laici, spesso in competizione fra loro, che hanno come sede un oratorio): questo è verissimo, ma sarebbe scorretto accostarlo solo ad una dimensione popolare, infatti egli lavorò anche per famiglie aristocratiche.

Cenni biografici

Nonostante gli approfonditi studi compiuti sull'artista, la sua vita rimane, ancora oggi, in gran parte un mistero. Si è cercato di ricostruirla grazie ai documenti emersi dagli archivi e ad un capitolo a lui dedicato da Carlo Giuseppe Ratti (artista e autore del 1700) nella sua raccolta di biografie sugli artisti locali sul modello di Giorgio Vasari, pubblicata nel 1762; tuttavia rimangono ancora molti dubbi e problemi.

Anton Maria Maragliano nasce a Genova nel 1664 in una famiglia mediamente agiata; il padre, Luigi, panettiere, non può però permettersi di avviare i figli agli studi: Anton Maria rimane di fatto analfabeta.

All’età di 16 anni viene messo a bottega dallo zio G. Battista Agnesi, scultore notevole (secondo Ratti frequentò anche la bottega di un certo Arata, definito modesto) che impartisce al giovane le prime nozioni sulla lavorazione del legno. Qualche anno dopo lo ritroviamo a collaborare con la fiorente bottega di Giovanni Antonio Torre (le modalità della collaborazione rimangono sconosciute) dove Maragliano inizia ad affinare la propria tecnica e a elaborare uno stile del tutto personale.

Nel 1688, Maragliano, ventiquattrenne, chiedeva, tramite una “supplica” rivolta al Senato della Repubblica di Genova, di potersi sottrarre all'obbligo di iscriversi all’arte dei bancalari (cioè dei falegnami, alla quale erano tenuti ad iscriversi anche gli scultori del legno), poiché l’artista sosteneva che la scultura in legno fosse, tra le arti liberali, la più nobile, allo stesso livello della pittura, lasciando trasparire un carattere orgoglioso e una grande consapevolezza di sé. Non conosciamo l'esito della causa, ma rimane il fatto che Anton Maria non risulterà mai iscritto alla suddetta corporazione. Circa nello stesso periodo, aprì una personale bottega e già nel 1692 assunse il primo aiutante, per poi trasferirsi dal 1700 nella celebre bottega di via Giulia, (oggi scomparsa per la costruzione di piazza De Ferrari e il taglio di Via XX Settembre) dalla quale fino alla sua morte e oltre uscirono enormi quantità di sculture, realizzate con l'aiuto di innumerevoli collaboratori. Spirò nel 1739 lasciando la gestione della bottega al nipote.

Panorama artistico e opere

La scena artistica genovese di fine ‘700 era dominata in pittura dai membri di “Casa Piola”, laboriosa bottega che vantava esponenti del calibro di Domenico Piola (il capobottega, ormai anziano), il figlio Paolo Gerolamo e Gregorio De Ferrari. Questi artisti, come Filippo Parodi in scultura, erano venuti in contatto con la rivoluzione artistica berniniana, una cultura figurativa che essi studiarono sia a Roma, sia tramite le opere di un grande scultore come Pierre Puget, che in dieci anni di attività, lasciò nella “Superba” poche, ma mirabili, sculture.

È in questo vivace contesto che Maragliano rivoluziona la scultura in legno: le sue opere sono il frutto di una stretta collaborazione con gli artisti genovesi sopraccitati, che in molti casi fornivano anche i disegni progettuali per le sue sculture.

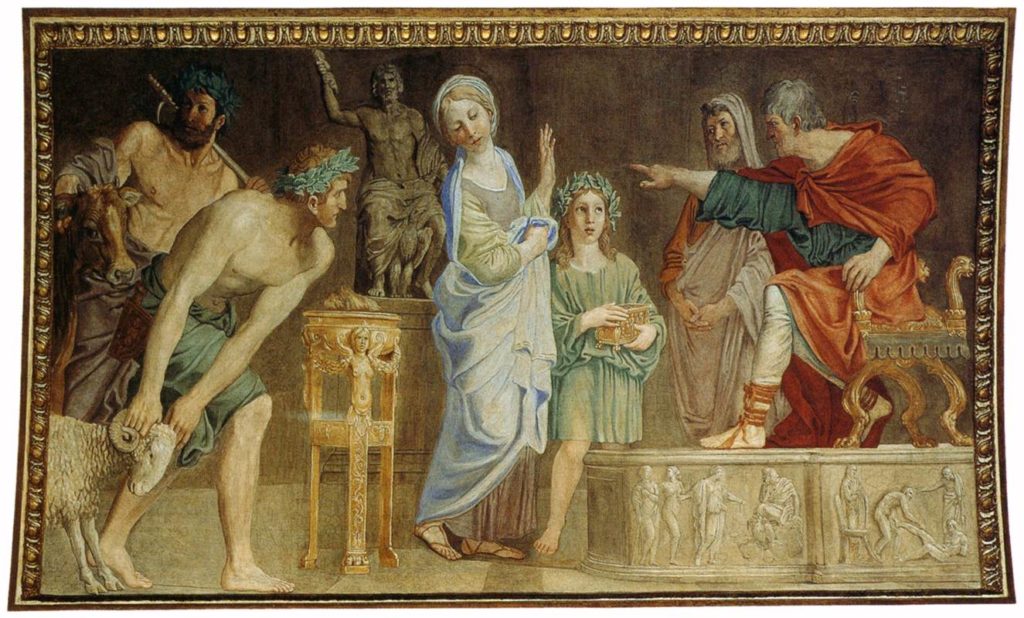

Le opere di Anton Maria sono teatrali e ricche di forza patetica, in pieno stile Barocco, inoltre si allineano ai dettami della controriforma: i suoi personaggi sono facilmente riconoscibili dai tipici attributi che li contraddistinguono e sempre raffigurati in un evento particolarmente significativo della loro vita (es. figura 1: Giovanni Battista, rappresentato nel momento del suo martirio per decapitazione) e possiedono una forte espressività, di grande impatto, mirata a coinvolgere emotivamente il fedele che le osserva (es. figura 2: Compianto sul Cristo morto).

La cassa processionale eseguita nel 1694 per la confraternita di Celle Ligure (figure 3 e 4) è considerata il suo capolavoro giovanile. I modelli di questo simulacro non sono da ricercare nei precedenti in legno, bensì nelle tele di Gregorio De Ferrari, in particolare quella posta su un altare laterale della chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova (figura 5). Non si era mai visto prima nulla di simile: l’avvitamento del corpo di Lucifero e il volo soave dell’arcangelo conquistano lo spazio in ogni direzione, le figure sono in forte contrasto tra di loro: San Michele è un giovane bellissimo dai riccioli finemente lavorati grazie ad un sapiente uso della sgorbia, la pelle chiara, l'espressione pacata, vestito con una corazza dorata, compie una torsione nell'atto di planare sul diavolo, i capelli e le frange del gonnellino sono sferzate dal vento. Lucifero, invece, è paonazzo, le unghie affilate, i muscoli contratti, i capelli scompigliati e il volto, deformato dalla rabbia, si esibisce in un urlo terribile.

Il San Sebastiano realizzato nel 1700 per la confraternita della Santissima Trinità di Rapallo (figura 6), invece, è un omaggio alla più bella opera che Pierre Puget aveva lasciato a Genova (in particolare nella basilica di Nostra Signora Assunta nel quartiere di Carignano, figura 7) raffigurante il medesimo soggetto, ma in marmo, realizzata tra il 1664 e il 1668. Il San Sebastiano di Maragliano è stato protagonista, nel 2018, di una grande mostra al Metropolitan Museum of Art di New York intitolata “Like Life: sculpture, colour and the body"; la fermezza dei curatori che per aggiudicarsi l'opera in prestito non hanno esitato a sborsare un'importante cifra (utilizzata per il trasporto ed il restauro) invita a riflettere.

Le casse processionali di Maragliano sono, talvolta, talmente affollate di personaggi e sculture di ogni tipo da raggiungere notevoli dimensioni e altezze: ne è un esempio la cassa che rappresenta Sant'Antonio in visita a San Paolo Eremita (figure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) realizzata nel 1709/1710 per l’oratorio di Sant'Antonio Abate, che è forse il più grande capolavoro del maestro per complessità, dimensioni e qualità dell'intaglio: il gruppo narra del momento in cui, secondo la leggenda, Antonio Abate recatosi nel deserto per far visita a Paolo Eremita, di veneranda età, giunge proprio nel momento del decesso di quest'ultimo e si ferma ad osservare la salma senza vita consumata dagli stenti dell'eremitaggio. Il pesante basamento è finemente scolpito a simulare un terreno roccioso ed è cosparso di intrecci vegetali e piccoli rettili, simboli allegorici della resurrezione. I personaggi possiedono i loro tipici attributi: il maialino, la mitria e il pastorale per S. Antonio; il fuoco e il teschio, simboli della vita eremitica, per S. Paolo; i due leoni, invece, sempre secondo la leggenda, scavano la fossa al posto di Antonio, stanco per il lungo viaggio. Ciò che Sant'Antonio non può vedere, ma è esclusivo privilegio di chi osserva, è la grandiosa gloria angelica che si innalza sopra al defunto e rappresenta l’anima dello stesso che ascende al cielo. Per realizzare questa complessa opera, Anton Maria, ricorre a un ingegnoso sistema di incastri tra le membra degli angeli e le nuvole, oltre che a sostegni strutturali in ferro, abilmente celati all’occhio di chi guarda, dimostrando di saper brillantemente superare anche le più complesse problematiche statiche.

Maragliano si cimentò spesso, nell'arco della sua vita, nel tema della crocifissione (figure 15, 16). I crocifissi del maestro presentano canoni ben precisi, a partire dal corpo smagrito che esibisce un’anatomia indagata nei più piccoli dettagli, mentre il bacino si sposta, in maniera più o meno accentuata a seconda dell'opera, sull'esterno ed è sempre avvolto da uno svolazzante perizoma. Ma è certamente nei volti (figure 17, 18) che si può cogliere con maggior precisione la personale firma di Maragliano: il naso dritto e a punta, gli occhi sporgenti, l'arcata sopraccigliare marcata e tondeggiante, capelli mossi con qualche ciocca che cade disordinata su un lato, seguendo l'andamento della testa, l'espressione aulica che trasmette serenità. Uno degli esemplari meglio riusciti è il crocifisso eseguito per la cappella dei signori Squarciafico (figura 16) nel transetto sinistro della chiesa di Santa Maria delle Vigne nei vicoli di Genova.

Oltre che nell’iconografia del Crocifisso morto, Maragliano eseguì anche un buon numero di Crocifissi in procinto di morire, detti “spiranti", drammatici ed espressivi, più adatti ad essere portati in processione. Un magnifico esempio è il crocifisso di San Michele di Pagana (Rapallo) scolpito nel 1738 (figura 19).

Conclusione

L'opera di Maragliano divenne un modello imitato per molti anni a venire ed ancora oggi le sue statue sono considerate modelli di bellezza inarrivabili alle quali ispirarsi, specialmente per ciò che riguarda la devozione popolare. Dal novembre 2018 fino al marzo 2019, in alcuni spazi del Palazzo Reale di Genova, è stata allestita un’importante mostra monografica sull’autore, a cura del professor Daniele Sanguineti dell'università di Genova, per celebrare un artista che rappresenta una coscienza collettiva per i genovesi, i quali tutt'oggi si fregiano di possederne un'opera, grande o piccola che sia, nel proprio oratorio o chiesa di quartiere, da poter tramandare alle generazioni future.

Fonti:

Anton Maria Maragliano, 1664-1739, “insignis sculptor Genue”, Daniele Sanguineti. Sagep.

Lezioni del corso di “storia dell'arte della Liguria in età moderna" con Laura Stagno.

OPERE E MODELLI PER CECCO BRAVO

Francesco Montelatici (1601-1661), più noto come Cecco Bravo, fu uno degli artisti più insoliti e rivoluzionari del Seicento fiorentino, ricordato soprattutto per gli apici di eccentricità raggiunti nelle opere pittoriche del suo periodo maturo. Tuttavia, la dirompente conversione anti-accademica, che gli valse tanta fama tardivamente, non ricevette al tempo i consensi sperati nel granducato, ma anzi contribuì probabilmente alla scelta ultima di trasferirsi presso la corte di Innsbruck, due anni prima della sua morte. Era probabilmente spia del suo carattere eclettico lo pseudonimo “Cecco Bravo”, secondo i rapidi cenni biografici ricavati dal testo di Filippo Baldinucci, Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua, da riferirsi alla presunzione dell’artista che amava autoproclamarsi molto “bravo” nel dipingere abilmente e con padronanza.

La formazione artistica del Montelatici iniziò nell’atelier di Giovanni Bilivert (1585-1644), rinomato pittore della tradizione accademica fiorentina a servizio dei Medici. Bilivert di origini olandesi e figlio d’arte, fu pittore di punta alla corte di Cosimo II, esponente di un retaggio stilistico ancora tardo cinquecentesco fondato sul disegno e la compostezza formale, a cui aggiunse brillanti effetti cromatici. Nello studio del maestro presso gli Uffizi, al giovane artista si prospettò l’opportunità di confrontarsi con i grandi protagonisti del passato e conoscere quelli contemporanei, fra cui ricordiamo il bizzarro incisore e illustratore Jacques Callot (1592-1635), residente per nove anni a Firenze in un locale limitrofe a quello di Bilivert, e da cui forse Cecco Bravo rimase persuaso; ritorneranno inoltre, come citazioni frequenti nella sua carriera, suggestioni cinquecentesche, in special modo esempi tratti dalle opere di Andrea del Sarto (1486-1530) e Pontormo (1494-1557).

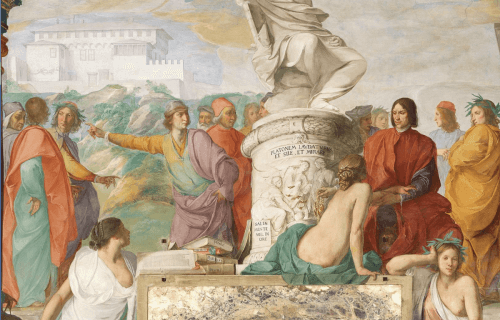

Dopo i primi lavori indipendenti, fra il 1638-39 il Montelatici realizzò a Palazzo Pitti la decorazione ad affresco di due pareti per il Salone degli Argenti, raffigurando scene commemorative della casata dei Medici. Nel brano pittorico ritraente Lorenzo che accoglie Apollo e le Muse l’artista aderisce ai canoni imposti dall’ambiente granducale, adottando armoniose formule compositive e colori luminosi di derivazione cortonesca (fig.1). Nell’episodio che celebra il fiorire della cultura a Firenze grazie al Magnifico, il perno della scena è affidato alla fulgida figura di Apollo, mentre il corteo sfila e si presenta al cospetto del sovrano avvolto in un maestoso abito porpora: l’impeto di Cecco Bravo si avverte tuttavia in alcuni dettagli di secondo piano, come il putto alato sul cornicione, dallo sguardo basso, l’espressione inquieta e i capelli scomposti. Un motivo quello dei putti, che ritornerà assiduamente e che l’artista aveva già affrontato nel 1636 nel soffitto dello studio di casa Buonarroti raffigurante la Fama circondata da beffardi genietti (fig.2).

Come sottolineato dalla critica negli affreschi di Cecco Bravo per il Salone degli Argenti è stata riscontrata un’inclinazione particolarmente sentimentale riconducibile allo stile di Francesco Furini (1603-1646) che fra gli anni 1639-1642 fu impegnato proprio a fianco del collega nella parete opposta del vano: nella scena raffigurante Lorenzo il Magnifico fra i poeti e i filosofi dell'Accademia Platonica (fig.3) Furini inserisce in evidenza il corpo sinuoso di una donna ritratta da tergo, una delle immagini più ricorrenti nel repertorio dell’artista. I canoni sensuali della pittura furiniana sembrano condizionare anche Cecco Bravo che nel sopracitato affresco colloca in primo piano un elegante nudo femminile di spalle, forse un’allusione di rimando al collega. Grazie ad un soggiorno a Roma documentato nel 1619, Furini maturò uno stile ibrido, suggestionato dal caravaggismo appreso durante la frequentazione dell’atelier di Bartolomeo Manfredi (1582-1622) e gli studi classici. Una volta a Firenze l’artista limò gli insegnamenti romani, sintetizzando nelle sue opere il concetto di bellezza naturale con quello di bello ideale della tradizione fiorentina: il risultato fu un caravaggismo classico di forte impatto visivo ed emozionale, incentrato in prevalenza su candidi nudi avvolti in cupe atmosfere che ne esaltassero la sofficità dei volumi e l’incarnato. La predilezione per i corpi ritratti di spalle dalle lunghe schiene compare anche nel capolavoro di Furini (1632), tratto delle Argonautiche di Apollonio Rodio, Ila e le ninfe (fig.4, Galleria Palatina, Firenze). Il dipinto inscena il rapimento del giovane Ila, lo scudiero di Ercole, che venne sedotto e catturato dalle ninfe: l’ambientazione notturna e il mare, increspato da leggerissimi flutti simili a merletti, esaltano i malinconici nudi delle fanciulle, emergendo gradualmente dal buio alla luce. Le stesse percezioni “romantiche” si trovano anche nella grande tela dell’Hermitage raffigurante Le Tre grazie (fig.5), dipinta dall’artista intono al 1633. Dallo sfondo tenebroso affiorano i volumi perlacei dei corpi, mentre anche la testa dell’ultima dea a sinistra sembra essere inghiottita dall’ombra.

La separazione netta dal solco della tradizione fiorentina nell’opera di Cecco Bravo inizia a delinearsi più visibilmente a partire dagli anni ‘40 del Seicento, misurandosi con un tema affrontato nel 1624 anche da Bilivert: Angelica si cela a Ruggero (fig.6-7). L’episodio tratto dal poema cavalleresco di Ariosto è strutturato in entrambe le opere in maniera simile, con Ruggero intento a liberarsi dell’armatura ed Angelica che sta per scomparire dopo aver ingoiato l’anello magico che la renderà invisibile, mentre l’ippogrifo fugge in lontananza. Nella propria interpretazione (l’opera è conservata a Chicago, The University of Chicago, Smart Museum of art) Cecco Bravo scardina completamente la lezione del maestro, basata sulla perfezione formale e un uso smagliante dei colori, sostituendola con una pittura sfumata, dalle pennellate vibranti: anche il paesaggio assume dei connotati decisamente rarefatti, attraverso un evidente sfumato che offusca lo scenario. Questa tendenza verso una maniera “al naturale” con cui Cecco Bravo modella il nudo di Angelica richiama i canoni furiniani, mentre il progressivo disfacimento cromatico è dovuto, secondo la critica, ad un diretto contatto che l’artista avrebbe avuto con la pittura veneta, attraverso un viaggio al nord, dove in questo caso sarebbe stata determinante la conoscenza di Correggio (1489-1534).

La svolta coloristica di Cecco Bravo divenne inarrestabile alla metà del secolo, quando la sua attività si concentrò soprattutto in opere da cavalletto: tra gli esempi di questo periodo, si ricorda per la straordinaria forza espressiva l’Apollo e Dafne (fig.8-9, oggi alla Pinacoteca comunale di Ravenna), in cui affiora sempre più chiaramente una propensione per il colorismo veneto, in particolar modo proteso verso la maniera dell’ultimo Tiziano (1488/1490-1576). L’episodio mitologico che racconta il ratto di Dafne venne interpretato dall’artista con una veemenza pittorica senza eguali, carica di tensione e pathos, in cui il moto convulso dei due corpi è ulteriormente concitato dalle pennellate rapide e sfibrate: la scena assume i contorni di una visione sfuocata, dagli effetti visionari, immersa in un’ambientazione irreale, in cui prevalgono le tinte brune e qualche nota violacea. Cecco Bravo con questo lavoro si colloca su tutt’altro piano rispetto all’insegnamento di Bilivert che nel 1630 aveva realizzato una tela sul medesimo tema, all’insegna dell’ordine e della sontuosità, ostentata dagli sfarzosi e fagocitanti drappi che coprono i due protagonisti (fig.10 - Staatsgalerie, Stoccarda). Nell’Apollo e Dafne del Montelatici la tendenza stilistica è semmai paragonabile con quella di Tiziano nel suo ultimo periodo, per cui un’affinità nei movimenti drammatici della fuga e nell'uso materico del colore si riscontra nello Stupro di Lucrezia (fig.11), dipinto realizzato dal maestro intorno al 1570 (Vienna, Akademie der Bildenden Kunst).

L’unico freno capace di placare la libertà antiaccademica di Cecco Bravo sembra palesarsi dinanzi alle commissioni ufficiali, come dimostra la pala d’altare in onore della Madonna del Carmine fra Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria (fig.12-13), documentata nel 1655 per il santuario di San Romano (in provincia di Pisa). L’opera ancora nel luogo di origine, manifesta delle chiare influenze cinquecentesche ed in particolare sartesche, evidenti nella composizione piramidale della scena e nella caratterizzazione statuaria delle due Sante e la Vergine; sono infatti lampanti i richiami alla celeberrima Madonna delle Arpie (1517, Galleria degli Uffizi, Firenze) e alla Pala di Gambassi (1528 c., ora alla Galleria Palatina di Firenze), entrambe opere di Andrea del Sarto, artista di mezzo tra il classicismo rinascimentale e le prime tendenze manieristiche (fig.14-15). Il furore ceccobraviano emerge tuttavia nei toni cupi dell’ambientazione, rischiarata soltanto in concomitanza del vortice luminoso intorno all’apparizione di Maria, e nel bambino Gesù dal corpicino argenteo e i capelli scomposti: come abbiamo visto, anche gli eccentrici angioletti fanno parte del tipico repertorio dell’artista.

Sempre risalente agli anni ‘50 del Seicento è l’Armida (personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) una fra le opere più suggestive e singolari attribuite a Cecco Bravo, entrata a far parte della Galleria degli Uffizi nel 2017 (fig.16). Il formato della tela in origine più amplio, si presenta mancante sul lato sinistro di una parte a noi sconosciuta. L’opera ritrae Armida, principessa islamica abilissima nell’arte della magia, in preda alla collera dopo la fuga dell’amato Rinaldo, che in precedenza era riuscita a rapire grazie ai suoi sortilegi. Il momento rappresentato è proprio quello in cui Amida, divenendo oltremodo furiosa, alza lo scettro magico ed invoca gli spiriti con lo scopo di abbattere i nemici crociati ed ottenere così vendetta. Cecco Bravo interpreta la scena come un’apparizione onirica, in cui la principessa viene circondata da una massa informe ed inquietante di mostri serpentiformi dai tratti grotteschi, in un’ambientazione tenebrosa dominata da tinte scure che evocano gli effetti della magia: nel mezzo una luce tiepida svela il corpo seminudo di Armida, mostrando un’avvenente sensualità esotica. Come constatato dalla critica, punto di riferimento del Montelatici è ancora una volta il colorismo veneto dell’ultimo Tiziano, che anche a livello compositivo sembra ispirarsi ad alcune opere tarde del mastro, in particolare alle Poesie, un ciclo di dipinti dedicati alle Metamorfosi di Ovidio, destinate al re Filippo II di Spagna fra gli anni 1559-1575. In una delle tele del serie raffigurante la Morte di Atteone (oggi alla National Gallery di Londra), il passo incedente di Diana ricorda vagamente quello di Armida, insieme alla posizione delle braccia e delle vesti che scoprono in parte i corpi (fig.17).

L’Aurora circondata da geni, conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig.18), è una delle ultime opere note di Cecco Bravo realizzate durante il soggiorno austriaco in concomitanza del suo trasferimento (1659 c.) alla corte dell’arciduca Ferdinando Carlo d’Austria e di Anna de’Medici a Innsbruck. La tela rappresenta il trionfo di Aurora, uno dei temi iconografici più diffusi nel Seicento, in cui solitamente la dea viene rappresentata insieme ad Apollo, ma talvolta anche distintamente, mentre attraversa la volta celeste che si rischiara. Anche in questo caso Cecco Bravo ha voluto conferire all’opera il suo estro bizzarro, raffigurando Aurora nel ruolo di una donna “autentica” e provocante, agghindata di perle e sontuosi gioielli, sospesa in aria fra una moltitudine di genietti alati: dal velo che tiene disteso con entrambe le mani ricadono dei fiori di molteplici specie e colori, mentre tutto intorno il cielo si accende di venature gialle, forse prefigurazione di una tempesta che sta per incombere, come suggerirebbero anche certe testine di putti che soffiano vento. Sullo sfondo fra un tumulto di colori rarefatti, si distingue una veduta marina, in cui compaiono alcune figure e dei vascelli in prossimità di una baia naturale. Un ipotetico modello per l’artista fiorentino si può rintracciare nel Perseo e Andromeda di Tiziano (fig.19), un dipinto delle sopracitate Poesie, ora nella Collezione Wallace di Londra. La tela mostra il condottiero mentre si slancia in combattimento per salvare Andromeda, incatenata a una rupe in attesa di essere divorata da un mostro marino, come sacrificio per ristabilire l’ordine del suo popolo dopo che la madre peccò di superbia nei confronti delle Nereidi. La scena pone in primo piano il corpo allungato della donna mentre si volta ad osservare l’eroe, che in un’ardita prospettiva si sta precipitando verso il mare: lo stesso volo “rovesciato” è rappresentato anche nell’Aurora di Cecco Bravo, in cui alla sinistra della tela, in penombra, si scorge un genietto che sta planando in maniera simile, verso un’alba che, contrariamente alla tradizione, non sembra essere di buon auspicio.

Bibliografia

Nesi, Cecco Bravo a San Romano, in “Arte”, Gennaio 1996-N. 186, pp. 16-17.

Barsanti, Alla scoperta di Cecco Bravo, in Cecco Bravo, pittore senza regola, Catalogo della mostra Firenze, Casa Buonarroti (Firenze, 23 Giugno-30 Settembre 1999), Firenze 1999, pp. 15-35.

Pinelli, Quei Ghiribizzi di Cecco Bravo, in “La Repubblica” (30.08.1999). www.ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/08/30/quei-ghiribizzi-di-cecco-bravo.html

Vagheggi, Francesco Furini, L' artista dei nudi languidi e sensuali, in “La Republica” (20.12.2007).

Da Gai, MONTELATICI, Francesco, detto Cecco Bravo, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 76, 2012.

Sitografia

Galleria degli Uffizi, Firenze:

www.uffizi.it/opere/ila-e-le-ninfe

www.uffizi.it/opere/angelica-ruggero-bilivert

www.uffizi.it/opere/cecco-bravo-armida

DOMENICO ZAMPIERI DETTO IL DOMENICHINO

Il Domenichino

Domenico Zampieri nome d'arte del Domenichino nacque a Bologna il 21 Ottobre del 1581. In giovane età mostrò interessi artistici portando il padre a fargli frequentare la bottega bolognese del pittore fiammingo Denijs Calvaert. Assieme a lui studiarono anche Guido Reni e Francesco Albani con il quale condividerà l’inclinazione classicista. Nel 1595 Domenichino venne cacciato dalla bottega di Calvaert dopo che quest’ultimo sorprese il pittore felsineo a copiare delle stampe di Agostino Carracci. Trovò successivamente ospitalità presso l’Accademia degli Incamminati dove in quel momento vi operavano Ludovico e Agostino Carracci, visto che Annibale si trovava a Roma per le decorazioni di Palazzo Farnese. Successivamente all’Accademia giunsero anche l’amico Francesco Albani e Guido Reni che assieme a Ludovico Carracci e al Domenichino affrescarono l’oratorio di San Colombano di Bologna nel 1600, attribuendo a quest’ultimo la Deposizione nel sepolcro1. L’anno successivo si trasferì a Roma, raggiungendo l’Albani per studiare le opere di Raffaello e collaborare con Annibale Carracci. Con lui collaborerà a Roma fino al 1609, anno della morte di Annibale. In questo periodo diverrà molto amico con il cardinale Girolamo Agucchi per cui dipingerà la Liberazione di Pietro2 del 1604, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, ottenendo sempre in quell’anno la prima commissione pubblica a Roma per i tre affreschi nella Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo e partecipa ai lavori di decorazione della Galleria di Palazzo Farnese portando a termine la Fanciulla e l’Unicorno3 per la serie degli Amori degli Dei, e tre paesaggi mitologici tra cui La morte di Adone.

Verso la fine del primo decennio del 1600 vennero realizzati altri capolavori a fresco come la Flagellazione di Sant’Andrea4 per San Gregorio al Celio (1608), le Storie di Diana5 nel palazzo Giustiniani a Bassano Romano (1609) e grazie all’appoggio di monsignor Giovanni Battista Agucchi, segretario del “cardinal nepote” Pietro Aldobrandini, nonché fratello del cardinale Girolamo Agucchi ottenne la commissione per affrescare la Cappella dei Santissimi Fondatori, nell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata con le storie del santo6 terminata nel 1610. Sempre in quell’anno portò a termine su tavola, il Paesaggio con san Girolamo7 dove notiamo come il leone proviene da una xilografia di Tiziano, a conferma che nelle pitture di paesaggio il Domenichino rivolgeva l’attenzione verso l’arte veneziana.

Nel 1611 Pierre Polet gli commissionò la decorazione della cappella della propria famiglia in San Luigi dei Francesi con le Storie di Santa Cecilia8, prendendo come esempio per le figure le statue classiche e l’opera di Raffaello, l’Estasi di Santa Cecilia. Porterà a termine questa commissione nel 1614. Sempre quell’anno portò a termine la tela raffigurante la Comunione di San Gerolamo9 (Pinacoteca Vaticana) eseguito per l’altare maggiore di San Girolamo della Carità. Questo dipinto presenta una forte relazione con la tela di Agostino Carracci incentrata sempre sulla comunione del santo che si trova a Bologna, riprendendo l’uso di colori raffinati e, rispetto al Carracci, invertendo la composizione e diminuendo il numero delle figure presenti. Nel 1615 portò a termine l’Angelo Custode10 per una chiesa di Palermo (Museo Capodimonte, Napoli) mentre l’anno successivo, ancora una volta il monsignor Agucchi gli diede l’incarico di decorare una serie di paesaggi11 per la villa Aldobrandini a Frascati (National Gallery, Londra), trovando anche il tempo di dirigersi a Fano per compiere l’affresco con le Storie della Vergine12 nella cappella Nolfi del Duomo della città.

Nel 1617 il pittore ricevette il pagamento per il completamento della Caccia di Diana13 e la Sibilla Cumana14 entrambi commissionati dal cardinal Pietro Aldobrandini (Galleria Borghese, Roma) e vide posta l’Assunta15 nel soffitto della chiesa di Santa Maria in Trastevere. La Caccia di Diana sebbene destinata alla collezione del cardinal Aldobrandini finì in quella del cardinal Scipione Borghese, impossessandosene con la forza dopo il rifiuto e il successivo incarceramento per alcuni giorni del Domenichino. L’opera tratta una scena dell’Eneide (V, 485-518) e si può notare come il pittore rielabori lo stile dei Baccanali tizianeschi, la sensualità delle opere del Correggio e la limpidezza raffaellesca. Dopo quanto accadutogli, il Domenichino lasciò Roma nel 1618 per dirigersi a Bologna dove completò la Pala della Madonna del Rosario16 (Pinacoteca Nazionale, Bologna) prima di trasferirsi a Fano per poi tornare nella sua città natale e sposarsi con Marsibilia Barbetti.

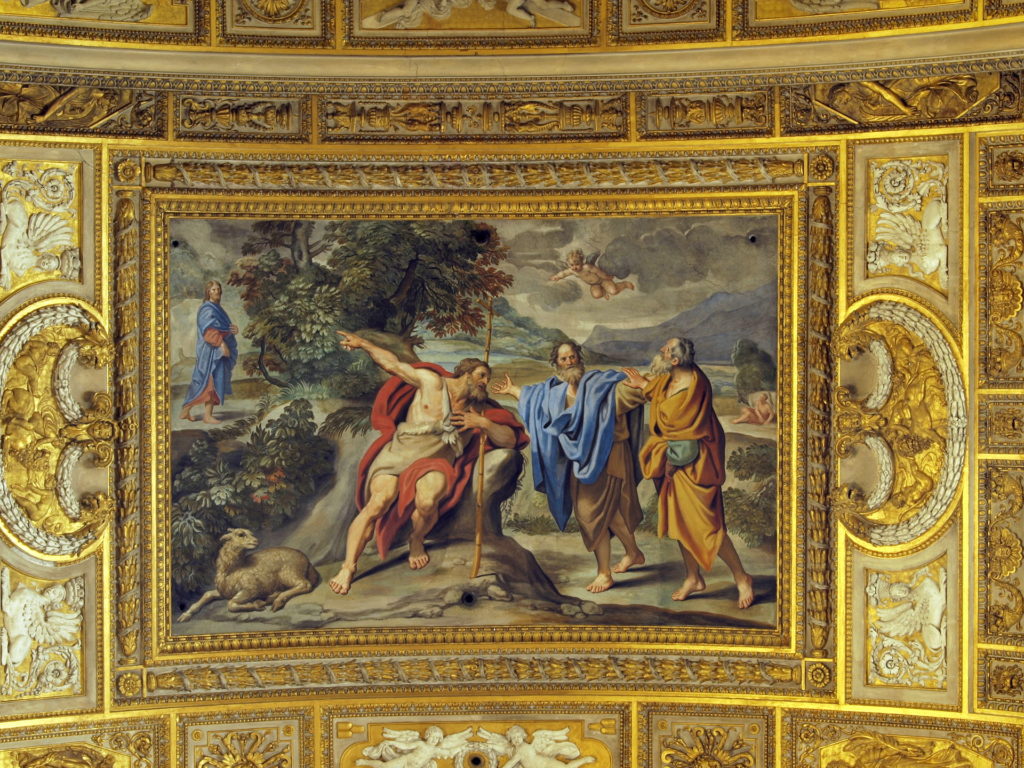

Il Domenichino venne richiamato a Roma nel 1621 da papa Gregorio XV, venendo nominato architetto generale della camera apostolica, senza progettare nessun edificio. L’anno seguente ottenne l’incarico di affrescare i pennacchi17 e il coro della basilica di Sant’Andrea della Valle e qualche anno dopo di dipingere l’abside con le storie del santo18. In questa impresa notiamo come si sia discostato dal suo linguaggio classico avvicinandosi ad un recupero della resa atmosferica caratteristica di Ludovico Carracci. Anche nella realizzazione degli evangelisti sui pennacchi il pittore rimanda a tratti raffaelleschi, michelangioleschi e correggeschi, mentre per gli episodi del santo c’è un rimando alle opere del maestro bolognese. Il tutto venne portato a termine nel 1628.

Mentre porta a compimento l’incarico di Sant’Andrea della Valle, produceva altre tele come le Storie di Ercole (Louvre), il Rimprovero di Adamo ed Eva19, iniziato nel 1623 e terminato un decennio dopo, la Conversione di San Paolo per il duomo di Volterra, il martirio di San Sebastiano, ora in Santa Maria degli Angeli (prima nella basilica di San Pietro) e il Martirio di San Pietro da Verona20 del 1626 (Pinacoteca Nazionale, Bologna). Sempre nel 1628 inizia gli affreschi dei pennacchi21 per San Carlo ai Catinari raffiguranti le quattro virtù cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza) conclusi nel Giugno del 1630.

Nel Giugno dello stesso anno il pittore parte alla volta di Napoli con moglie e figlia dopo aver accettato l’incarico per la Cappella del Tesoro del Duomo offerto dai Deputati della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Non apprezzato dal Viceré e invidiato dagli altri artisti napoletani presenti in quel periodo, nel 1634 lasciò Napoli dirigendosi a Frascati ospitato nella Villa Aldobrandini, anche se all’inizio dell’anno successivo dovette rientrare nella città partenopea dopo che i Deputati del Tesoro di San Gennaro sequestrarono la moglie e la figlia del pittore. Fino al 1641 il Domenichino lavorò alla realizzazione dei pennacchi22 raffiguranti la Vita di San Gennaro nella Cappella, morendo il 3 Aprile dello stesso anno.

Sitografia

http://www.treccani.it/enciclopedia/domenichino_%28Dizionario-Biografico%29/

VILLA FARNESINA: LA LOGGIA DI GALATEA

Introduzione: la Loggia di Galatea

La Loggia o Sala di Galatea, all’interno di Villa Farnesina, è la sintesi di tutte le ambizioni personali di Agostino Chigi, committente della villa. Il banchiere senese aveva riservato alla loggia una funzione particolare, ovvero quella di raffigurare la sua vita attraverso le immagini: non solo il tema della nascita ma anche i suoi progetti futuri. L’insieme delle pareti affrescate da diversi artisti, era arricchito da citazioni classiche che prendevano spunto dalla statuaria antica, dalle gemme e da altre tipologie di opere che facevano parte delle ricchissime collezioni che Agostino riforniva di continuo, grazie anche ai suoi traffici che si estendevano dalla Spagna all’Inghilterra all’Impero ottomano, e ammirate dai numerosi frequentatori della Villa, celebre per i banchetti e gli spettacoli teatrali.

In origine la loggia aveva arcate aperte sul giardino, poi chiuse nel 1650, da cui era prevista l’entrata e questo permetteva di avere una visuale totalmente diversa rispetto a quella attuale, che ci restituisce un effetto distorto della modanatura sul soffitto che, invece, doveva suggerire una profondità illusoria.

La Loggia venne affrescata da diversi artisti che si attennero ad un complesso programma iconografico che comprendeva temi astrologici sulla volta dedicata al cielo e scene mitologiche per le pareti, in particolare miti legati all’aria nelle lunette e all’acqua nella prima fascia di riquadri. Forse era prevista una fascia inferiore con riquadri dedicati ai miti di terra, mai completata. Il primo artista a decorare la loggia fu Baldassarre Peruzzi il quale, già nel 1511, aveva probabilmente terminato la volta con l’Oroscopo di Agostino. Tra la fine del 1511 e l’inizio del 1512 nella Sala operarono: Raffaello che affrescò la Galatea e Sebastiano del Piombo che affrescò il Polifemo e le lunette con storie tratte dalla Metamorfosi di Ovidio: miti di delitti e rapimenti furono i prescelti come quello di Teseo che insegue Progne e Filomena, di Aglauro ed Erse, di Dedalo e Icaro, la Caduta di Fetonte, Giunone sul carro alato, Scilla taglia i capelli a Niso, Borea rapisce Orizia, Zefiro e Flora. Solo una lunetta fu decorata dal Peruzzi con una gigantesca Testa di giovane che, secondo una leggenda, fu opera di Michelangelo Buonarroti.

Leggenda vuole che Michelangelo, estremamente curioso di vedere gli affreschi di Raffaello il quale non permetteva a nessuno di vedere il suo lavoro, travestito da venditore riuscì ad eludere la sorveglianza distraendo i custodi con della mercanzia. Entrato nel palazzo durante una pausa dei lavori, si trovò di fronte alle pareti semi-affrescate dal rivale. Non potendo resistere alla tentazione di mostrare le sue capacità, prese un pezzo di carbone e disegnò una bellissima testa di enormi dimensioni prima di fuggire via. Quando Raffaello rientrò nella Sala per riprendere il lavoro, vide il disegno e capì che solo la mano di Michelangelo poteva essere in grado di realizzare un’opera di tale maestria. Pur essendo irritato per l’intrusione, decise di non cancellarlo e ordinò che nessuno lo toccasse. Così è rimasto fino ad oggi.

La volta

Nella volta della Loggia il pittore e architetto Baldassarre Peruzzi aveva affrescato l'oroscopo di Chigi. Personificazioni mitologiche dei pianeti e dei segni zodiacali rappresentavano il tema natale del committente, con gli astri favorevoli a suggerire grandi imprese. La volta è suddivisa da una modanatura architettonica dipinta in ventisei scomparti in cui sono affrescati i miti. È raffigurata la mappa del cielo come doveva apparire il giorno della nascita di Agostino, con gli elementi astrali necessari per elaborare il suo oroscopo. All’interno di dieci pennacchi esagonali sono rappresentati i pianeti e i segni dello zodiaco, nelle quattordici vele sono personificate sdraiate le costellazioni extra-zodiacali mentre sorreggono il simbolo della costellazione che rappresentano; pennacchi e vele sono intervallati da putti a cavallo di animali fantastici a monocromo. Al centro della volta, sul soffitto, si trovano due pannelli ottagonali divisi dallo stemma dei Chigi (sostituito nella seconda metà dell’Ottocento da quello del duca di Ripalta) su sfondo azzurro: a sinistra la Fama annuncia la gloria terrena del banchiere suonando una tromba in direzione dello stemma centrale, mentre Perseo afferra la testa di Medusa e brandisce la spada; a destra la ninfa Elice su un carro, trasformata poi nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Infatti proprio quest’ultima e quella di Perseo erano le due costellazioni che segnavano il meridiano celeste sulla città di Siena alle 21:30 del 29 novembre 1466, data e ora indicate sul documento ufficiale di nascita di Agostino Chigi (sono molto rare le indicazioni dell’ora nei documenti di Battesimo del tempo, mentre l’indicazione della mezz’ora è un caso del tutto isolato. Probabilmente il padre di Agostino aveva già intenzione di realizzare un Oroscopo). Inoltre, proprio in quel momento, la stella binaria Algol, nota proprio per rappresentare l’occhio della Gorgone Medusa all’interno della costellazione di Perseo, si trovava allo zenith (in arabo Ghul: testa del demone). Il programma iconografico dovette adattarsi alla struttura architettonica disponibile e, non avendo a disposizione dodici pennacchi, il pittore fu costretto a rappresentare due segni nello stesso esagono (Ariete e Toro; Bilancia e Scorpione). Sembra essere ancora molto controversa la scelta di rappresentare quattordici costellazioni anziché le trentasei esistenti. Una delle ipotesi più sensate tra quelle avanzate a motivare la scelta indica le costellazioni scelte come quelle che sorgono e tramontano insieme al segno della Vergine, identificato come quello in cui si trovava la Luna al momento della nascita di Agostino Chigi.

Il trionfo di Galatea

Raffaello decorò uno dei campi parietali con la leggiadra figura di Galatea, la bella ninfa colta mentre si allontana dal suo corteggiatore su un fantastico cocchio a forma di capasanta trainato da due delfini e guidato dal fanciullo Palemone e circondata da tritoni, amorini e nereidi. I corpi possenti dimostrano un’influenza michelangiolesca addolcita dalla naturalezza dei volti tipica di Raffaello. Situato nel registro inferiore della Loggia, il Sanzio aveva dato corpo a una delle immagini paradigma del Rinascimento, simbolo dell'amore neoplatonico e dell'ideale classico raffaellesco. L’ affresco ha forma rettangolare ed è databile al 1512 circa, probabilmente realizzato tra la fine della Stanza della Segnatura e l’inizio della Stanza di Eliodoro in Vaticano. Si trova sotto una lunetta di Sebastiano del Piombo e a fianco del Polifemo dello stesso artista. Per diverso tempo l’affresco venne considerato di mano di aiuti di Raffaello, in particolare di Giulio Romano; restauri novecenteschi hanno invece rilevano la piena autografia raffaellesca.

Polifemo

Secondo le fonti antiche, qualche mese dopo che Raffaello ebbe completato l’affresco con il Trionfo di Galatea, Sebastiano del Piombo affrescò sulla parete di fianco e in continuità iconografica con esso, la grande figura di Polifemo. Lo sgraziato innamorato di Galatea era originariamente nudo poi, per decenza, venne rivestito con un abito di un azzurro intenso che rimanda al colorismo veneziano. Polifemo è seduto sulla spiaggia, rivolge lo sguardo malinconico verso il mare a destra e regge in mano il flauto con il quale, secondo il mito, tenta di attirare Galatea della quale è innamorato. La posterità di quest’opera rispetto alla Galatea è confermata da Vasari, ma messa in dubbio in particolare dalla Tantillo Mignosi che, basandosi su una campagna di restauri degli anni ’70, mette in dubbio la datazione evidenziando un quadro autonomo privo di relazioni con la Galatea. Ci sembra infatti inverosimile che Sebastiano non venisse influenzato dalla presenza di Raffaello. Inoltre, per avvalorare la priorità di esecuzione del Polifemo rispetto alla Galatea, questo si trova nel primo riquadro sulla parete, mentre la Galatea segue a fianco. Per di più la presenza di Sebastiano a Villa Farnesina viene riconosciuta già durante la decorazione della volta (prima opera affrescata nella Sala). Alla luce di queste considerazioni, la datazione del Polifemo cadrebbe poco prima della Galatea.

Probabilmente le pareti dovevano essere decorate da altre scene tratte dalla storia della Ninfa Galatea, mai realizzate. Per questo motivo i due affreschi presenti (Galatea e Polifemo) non raffigurano gli eventi principali della storia.

Ci appare chiaro che difficilmente si riuscirà a decifrare con assoluta certezza un così ricco e complesso programma iconografico che, unico nel suo genere, fu probabilmente elaborato in collaborazione con un astrologo della cerchia papale. È nota comunque la passione di Agostino Chigi per gli studi di astrologia, e sicuramente grande fama in questo campo gli derivò direttamente dalla particolarità della volta astrologica nella Loggia.

Bibliografia:

Manzari, La volta affrescata della Loggia di Galatea nella Villa Farnesina. Interpretazioni astrologiche da Saxl ad oggi, in “L’uomo Antico e il cosmo”, 3° convegno internazionale di Archeologia e Astronomia, Roma, 15-16 maggio 2000.

Barbieri, Gli affreschi di Sebastiano del Piombo nella Loggia della Galatea (Vasari e la “maniera difforme di Sebastiano”

Sitografia:

farnesina.wordpress.com

http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio

CREDI RELIGIOSI E PAGANI NEL CUORE DI NAPOLI

Credi religiosi e pagani di Napoli: da Piazzetta Nilo al "Corpo di Napoli"

Passeggiando lungo il Corso Umberto I, meglio noto come “Rettifilo”, salendo via Mezzocannone, sede storica di diverse facoltà dell’Università di Napoli, ci si imbatte in una cappella storica, le cui forme architettoniche fanno da angolo di strada tra via Mezzocannone e Piazzetta Nilo. Più che di chiesa, sarebbe però corretto parlare di Cappella; la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo, infatti è la Cappella Brancacci, tempio di origine medievale, ampiamente rimaneggiato agli inizi del Settecento, fino ad assumere le forme tardobarocche come lo vediamo oggi. Un tempio che fa cominciare questo viaggio fra i credi religiosi e pagani di Napoli.

La facciata della Chiesa si presenta su Via Mezzocannone, mentre sulla citata piazzetta, si apre un varco laterale.

L’ingresso principale è dotato di un architrave con figure in mezzorilievo di angeli e santi con l’affresco nella lunetta soprastante che raffigura la Vergine e i Santi Michele e Baculo che presentano il cardinale Brancaccio, databile al secolo XV che per via delle scarse condizioni di conservazione in cui ha versato, fu per un periodo staccato e conservato in sacrestia, per poi esser ripristinato nella sua ubicazione originale. Alla stessa datazione risale inoltre il portone ligneo con sei figure intagliate in altrettanti riquadri (tre per lato) di San Pietro, San Lorenzo, Sant'Antonio da Padova, San Paolo, San Giovanni Evangelista e San Domenico; mentre il portale laterale presentava invece nella lunetta una raffigurazione scultorea di San Michele, poi trasferita all'interno della chiesa.

La chiesa è a navata unica, di forma rettangolare, senza transetto e con due sole cappelle e una sacrestia, tutte sul lato destro.

L'interno presenta un arredo marmoreo databile tra il Seicento ed il Settecento, non presenta panche al centro della navata, ma semplici sedie di legno.

Immediatamente sul lato destro della navata, invece, si apre la cappella di Santa Candida iuniore delimitata da una bella cancellata settecentesca di ottone e ferro battuto, dove sono conservate le reliquie della matrona Candida "la Giovane", risalenti al VI secolo, che è stata erroneamente venerata come santa sino agli ultimi decenni del Novecento.

Alla destra dell'altare vi è la cappella che custodisce nella parete frontale il sepolcro del cardinale Rinaldo Brancacci, una delle più importanti opere scultoree presenti nella città di Napoli.

Il Monumento Brancacci è opera di Michelozzo e di Donatello. E’ in marmo di Carrara, alto 11 m, fu scolpita a Pisa tra l 1426 ed il 1428 e giunse in città via mare. Donatello di certo scolpì una Assunzione della Vergine sul rilievo del sarcofano, mentre il resto dell’opera scultorea è di Michelozzo; sue sono anche le Virtù che reggono il sarcofago stesso, rappresentate da tre figure femminili, che fanno da cariatidi, è inoltre decorata con gli stemmi del cardinale.

L’impianto è di ordine rinascimentale con un grande arco su colonne che urtano con le pendenti cortine, tipiche dei sepolcri gotici e che pende dall’alto, che interrompono il giro dell’arcata; La struttura è completata da un alto frontone mistilineo a cuspide, al centro del quale osserviamo la raffigurazione del Padreterno affiancato da due conchiglie, e ai cui lati troviamo due angeli che suonano la tromba.

Nella restante ornamentazione plastica, ben si manifesta lo stile di Michelozzo, caratterizzato dalla fermezza e dalla solidità dell’impianto strutturale delle figure e dal largo modellato plastico, in cui si esplica la semplificazione e quasi la geometrizzazione degli elementi.

l’Assunzione non sarebbe, però, l’unica opera di Donatello presente a Napoli, infatti esiste una testa di cavallo destinata, con ogni probabilità, a un (incompiuto) monumento ad Alfonso V d’Aragona e che attualmente si trova al Museo Archeologico Nazionale della città.

Quello che è certo, è che il monumento è il primo dell’età rinascimentale realizzato in città.

Altra opera degna di nota, è sicuramente la tela raffigurante “San Michele Arcangelo “ di Marco Pino.

Uscendo dalla chiesa, volgendo lo sguardo verso l’alto, come se si volesse dare un’ultima fugace veduta ad un piccolo scrigno, sulla controfacciata, lo sguardo, inevitabilmente cade sull’organo…racchiuso entro una cassa lignea riccamente intagliata e decorata, è a canne barocco, costruito nel XVIII secolo da un organaro ignoto.

Lasciata la chiesa, un piccolo scrigno di arte e di silenzio, il visitatore si ritrova immerso, suo malgrado, non solo nel pullulare di vita colorata e bancarelle della Napoli dei giorni nostri, facendo un (quasi violento!) salto nel tempo e nello spazio, ma a pochissimi metri dall’Egitto…Si passa, così, dai credi religiosi ai credi pagani di Napoli.

Esatto! Proprio in Egitto…eppure è a Napoli…nel “largo Corpo di Napoli”, all'ingresso di Spaccanapoli, nel cuore della città, dove, fiera, troneggia la Statua marmorea del Dio Nilo….

Ai tempi della Napoli greco – romana, infatti, qui si stabilirono numerosi egiziani provenienti da Alessandria d’Egitto,i quali decisero di erigere una statua che ricordasse il fiume Nilo, elevato ai ranghi di divinità portatrice di prosperità e ricchezza.

La statua è in marmo e risale al II / III sec. d.C., ma nei secoli successivi, visse momenti e secoli di abbandono, tanto da cadere in un vero e proprio oblio, fu quindi ritrovata acefala verso la metà del XII secolo.

La scultura raffigura il Dio Nilo come un vecchio barbuto e seminudo disteso sulle onde del fiume, con i piedi posti vicino alla testa (non più visibile) di un coccodrillo, simbolo dell'Egitto, e che si appoggia col braccio sinistro su una sfinge, mantenendo con la mano destra una cornucopia.

Al petto cerca di arrampicarsi invece l'unico putto superstite dell'originaria composizione, probabilmente raffigurante un affluente del fiume.

Il putto che si arrampica ha portato a diverse interpretazioni, come ad una mamma che allatta il suo bambino e da qui la denominazione di “corpo di Napoli” o meglio “cuorp ‘e Napul”, denominazione che tutt’oggi mantiene e che è stata data anche allo slargo che ospita il gruppo scultoreo.

La statua poggia su un basamento in piperno realizzato nel 1657. Su lato principale del basamento è posta una targa in marmo fatta per i lavori di restauro del 1734. Sulla targa è incisa in latino la storia e le peripezie della plurimillenaria scultura, che fedelmente, riporto per intero:

Vetustissimam Nili Statuam Ab Alexandrinis Olim Ut Fama Est In Proximo Habitantibus Velut Patrio Numini Positam Deinde Temporum Injuria Corruptam Capiteque Truncatam Aediles Quidem Anni MDCLXVII Ne Quae Huic Regioni Celebre Nomen Fecit Sine Honore Jaceret Restituendam Conlocandamque Aediles Vero Anni MDCCXXXIV Fulciendam Novoque Pigrammate Ornandum Curavere Placido Princ. Dentice Praef. Ferdinandus Sanfelicius Marcellus Caracciolus Petrus Princeps De Cardanas Princ. Cassan. Dux Carinar. Augustinus Viventius Antonius Gratiosus. Agnell. Vassallus Sec.»

Ovvero:

Gli edili dell'anno 1667 provvidero a restaurare e ad installare l'antichissima statua del Nilo, già eretta (secondo la tradizione) dagli Alessandrini residenti nel circondario come ad onorare una divinità patria, poi successivamente rovinata dalle ingiurie del tempo e decapitata, affinché non restasse nell'abbandono una statua che ha dato la fama a questo quartiere. Gli edili dell'anno 1734 provvidero invece a consolidarla e a corredarla di una nuova epigrafe, sotto il patronato del principe Placido Dentice».

La statua del Dio Nilo è una scultura che ha attraversato per intero la storia della città, anche nel momento in cui è caduta nell'oblio e poi è stata successivamente recuperata; sembra quasi portare su di se tutte le vicende della città di Partenope…dalle origini gloriose, alle cadute, ma soprattutto al suo rialzarsi…

Dai credi religiosi ai credi pagani di Napoli...che salto!

Il “Corpo di Napoli” è proprio il corpo della città che, vive, batte e pulsa…perché..

Napul’è…mill culur…(P.Daniele).

Sitografia

Wikipedia.it

Italianways.com

Napolibandb.it

Bibliografia

F.NegriArnoldi “Storia dell’arte” Vol II – Fabbri ed.

Gennaro Ruggiero, Le piazze di Napoli, Roma, Tascabili Economici Newton, 1998

NOSTRA SIGNORA DEL PILASTRELLO DI LENDINARA

Il santuario di Nostra Signora del Pilastrello: prezioso scrigno di Arte, Fede e devozione.

Il Santuario di Nostra Signora del Pilastrello sorge all’interno di Lendinara, città in provincia di Rovigo che fin dal XVI secolo ha rivestito una posizione di eccellenza, non solo artistica ma anche letteraria e storica nel panorama regionale veneto, tanto da essere più volte definita “L’Atene del Polesine”. Il legame tra questa e il Santuario ritrova le proprie origini in tempi antichi, era il 9 Maggio 1509. Dopo una nottata di vento e pioggia la statua della Madonna con Bambino, che Giovanni Borezzo aveva posto in una nicchia nella facciata della propria casa, fu ritrovata in una siepe del giardino circostante completamente illuminata e sfolgorante di luce. L’accaduto, fin dall’inizio ritenuto miracoloso, iniziò ad attirare numerosi fedeli così, il noto giurisperito lendinarese Lorenzo Malmignati, di proprie spese, fece erigere un capitello con altare per collocare dignitosamente il Simulacro. A questo episodio, ben settant’anni più tardi, ne seguì un altro ancor più straordinario. Nella primavera del 1576 Ludovico Borezzo si prodigò per restaurare il capitello sul quale era posta la venerata statuetta. Durante i lavori, tuttavia, ogni qualvolta i muratori attingevano acqua da una fonte vicina per stemperare la calce, essa, da trasparente, chiara e limpida diventava di color sangue. L’evento suscitò ben presto notevole scalpore nella città anche al seguito di numerose guarigioni miracolose dovute all’acqua sgorgante della fonte. Fu così che nel 1577 il Consiglio cittadino propose al Vescovo locale di costruire un tempio come segno reale e fisico di ringraziamento per le grazie ottenute, l’accolta richiesta si concretizzò con la posa della prima pietra il 26 Agosto 1577 e l’affidamento del futuro Santuario ai monaci olivetani del Monte Oliveto.

La chiesa, collocata sul fondo prospettico dello “stradone della Madonna”, presenta un ingresso sopraelevato dal piano stradale tramite due gradini e un sagrato in marmo rosso di Verona. La facciata, realizzata nel 1805 su progetto di don Giacomo Baccari, si articola in due livelli, uno inferiore e uno superiore, divisi tra loro da una trabeazione di gusto classico composta da architrave in laterizio, fregio recante l’iscrizione “INDULGENZA PLENARIA QUOTIDIANA PERPETUA E MOLTISSIME ALTRE PER LI VIVI E PER LI MORTI” e cornice sempre in cotto. Il livello inferiore risulta scandito in cinque campate con accenni di archi a tutto sesto (una centrale leggermente più ampia e due laterali per parte più ristrette) intervallate tra loro da sei paraste in cotto di ordine tuscanico con fascia basamentale e alto stilobate in marmo rosso di Verona. Il fronte esterno, grazie alla presenza delle porte d’accesso, permette di intuire la suddivisione in tre navate interna. Il portale centrale è decorato da una cornice, numerose modanature e un timpano in marmo sorretto da due mensole e da un fregio recante un’epigrafe che commemora la figura di Vincenzo Malmignati ovvero il committente che eresse il portale suddetto a sue spese. Sopra il timpano citato si presenta una lapide marmorea che commemora la data di consacrazione del tempio. Le due porte laterali, identiche tra loro, si articolano grazie a una cornice con timpano architravato sorretto da due mensole. Il livello inferiore della facciata si relaziona con il soprastante e modula il passaggio dalle ali laterali allo spazio centrale grazie alla collocazione di due strette volute terminanti, alle estremità, da due pinnacoli in cotto. La parte superiore del fronte è anch’essa scandita da quattro paraste in laterizio entro le quali si aprono tre campate ospitanti, quella centrale il rosone novecentesco con ghiera in cotto che sostituì la precedente finestra rettangolare e quelle laterali, le nicchie ospitanti le statue, a destra di San Benedetto Abate e a sinistra della Beata Vergine con il Bambino. A coronamento del fronte si innesta un fregio recante l’iscrizione latina “NATIVITAS TUA MARIA GAUDIUM ANUNTIAVIT UNIVERSO MUNDO” al di sopra del quale poggia un timpano di ispirazione classica scandito internamente dal prolungamento delle medesime paraste sottostanti e terminante con tre pinnacoli svettanti verso il cielo.

I lavori di costruzione della torre campanaria iniziarono nel 1738 e terminarono tre anni dopo su committenza di Melchiorre Sabini, il progetto, opera presumibilmente di Francesco Santini, si articola su quattro livelli sovrapposti. Al livello più basso si posiziona il basamento in laterizio con angolari in pietra d’Istria levigata che sorregge l’alto fusto decorato esternamente da tre cornici mistilinee intonacate, piccole finestre e l’orologio. Al di sopra di quest’ultimo si inserisce la cella campanaria caratterizzata da aperture a bifora intervallate da lesene ioniche e balaustre sempre in pietra d’Istria. Il livello più alto del campanile è occupato dalla cupola “a bulbo” che, con la svettante palla dorata con croce alla sommità, termina lo sviluppo verticale della torre.

La chiesa cinquecentesca si sviluppava longitudinalmente su di un’unica navata con copertura a volta a botte decorata, i lati dell’aula erano occupati da sei altari, rispettivamente tre per parte e si completavano di un’abside molto profonda. La Sacra Immagine della Vergine, originariamente, era posta nell’altare di sinistra della navata mentre le altre pareti erano semplicemente decorate da alcuni quadri. I numerosi interventi di ampliamento del santuario iniziarono sul finire del ‘700 per poi proseguire fino al XX secolo. E’ proprio all’inizio dell’800 che la chiesa, per essere adattata al sempre crescente numero di fedeli e pellegrini, venne ampliata tramite l’aggiunta di due navate laterali, la tribuna absidale preesistente risultò ridotta per far spazio alla collocazione di due cantorie e dell’organo (anticamente collocato nella controfacciata), una volta innalzato il presbiterio vi si collocò l’altare con il Simulacro della Vergine e infine l’ultimo altare della navata destra venne ricostruito con le stesse dimensioni di quello di sinistra per ottenere così un transetto simmetrico. L’ultimo intervento di completamento della struttura, promosso da don Romualdo Zilianti, avvenne nel 1937 e portò alla costruzione di un deambulatorio attorno all’abside per consentire ai fedeli di venerare a distanza ravvicinata la Sacra effige della Madonna , che nel frattempo, venne staccata, insieme alla cornice marmorea, dall’altare maggiore per essere collocata nella parete di fondo del deambulatorio in corrispondenza dell’asse dell’altare. Per accedere al percorso sopraelevato vennero costruite due rampe di scale ai lati del presbiterio.

Al seguito di tali interventi la chiesa si presenta attualmente con un tipico impianto basilicale a tre navate voltate a botte e separate tra loro da arcate a pieno centro con intradosso dipinto e sorrette da pilastri rivestiti da riquadri in marmo e coronati da capitelli di ordine corinzio. Una trabeazione con modanature e dentelli sottende la volta del soffitto cingendo così tutti i lati perimetrali del luogo sacro. Appena sotto la suddetta cornice trovano spazio, in corrispondenza della chiave di volta delle arcate, due aperture finestrate circolari che, a destra attingono la luce direttamente dall’esterno mentre, a sinistra, si aprono su un ambiente sopraelevato (facente parte dell’antico monastero) chiamato “Coro degli ammalati” poiché permetteva una visione delle funzioni dall’alto per gli ammalati e i monaci. Le navate laterali sono ritmate dalla presenza di quattro altari, due per parte, dedicati a S. Corrado Confalonieri, S. Antonio Abate, all’Ascensione di Cristo e a San Francesco d’Assisi. Il transetto fronteggia e si innesta nello spazio tramite due archi a tutto sesto leggermente rialzati rispetto a quelli presenti ai lati della navata centrale. In questo sono presenti due ulteriori altari dedicati a S. Antonio di Padova e S. Giovanni Battista. Un arco trionfale di notevoli dimensioni introduce al presbiterio e reca alla sommità l’iscrizione “LENDINARIENSIUM THESAURUS” (Tesoro dei Lendinaresi).

Lo spazio celebrativo, elevato dal piano di calpestio delle navate grazie a tre gradini in marmo rosso di Verona, è racchiuso ai lati da colonne corinzie e da altri due pilastri in prossimità dell’Altare Maggiore. Quest’ultimo, di gusto tardo barocco è composto da doppie colonne binate in marmo rosso di Francia, un’apertura centrale con cornice mistilinea (che permette la visione del Simulacro della Madonna) e da una cimasa mistilinea incorniciata da due angeli inginocchiati con turibolo rappresentati nel momento dell’incensazione e da due putti reggenti il globo crucigero. A coronamento della costruzione si trova un angelo recante un cartiglio con l’iscrizione “Altare privilegiato”. Ai lati della mensa in marmo di Carrara si ergono due graziose statue rappresentanti rispettivamente, a destra l’Umiltà e a sinistra la Verginità. La prima, con il capo coperto e lo sguardo chino, tiene tra le mani un candido agnello mentre, con il piede, nasconde una corona, la seconda, vestita con una lunga tunica, stringe tra le mani il nodo del cingolo che le fa aderire la veste attorno ai fianchi.