LA TORRE DI PORTO PALO DI MENFI

A cura di Antonina Quartararo

La torre di Porto Palo: la storia

Simbolo indiscusso dell’antico borgo marinaro di Porto Palo di Menfi (AG), oggi rinomata località balneare,è la torre anti-corsara costruita nel 1583 per volere del Viceré di Sicilia Juan de Vega durante la dominazione di Carlo V d’Asburgo. Il progetto venne affidato all'architetto e ingegnere militare Camillo Camilliani (Firenze, XVI secolo – Palermo, 1603). Egli collaborò alla realizzazione della famosa Fontana di Piazza Pretoria a Palermo e progettò la maggior parte delle torri di guardia che punteggiavano le coste siciliane sotto la dominazione spagnola. Queste torri costituivano un vero e proprio sistema militare difensivo; oltre alla funzione di avvistamento, servivano a coordinare la fanteria o la cavalleria in caso di incursioni barbaresche. I temibili pirati saraceni cacciati dall'Italia dai Normanni nell'anno Mille incutevano ancora terrore nel Cinquecento, attraccando sulle coste meridionali dell’Isola e invadendo le campagne dove facevano razzia dei raccolti, saccheggiando le case e catturando i prigionieri cristiani di cui richiedevano il riscatto. Identica funzione difensiva aveva la Torre di Porto Palo, costruita su un’altura rocciosa chiamata “Punta di Palo” da cui prese il nome.

La sua posizione sopraelevata consentiva di dominare visivamente ampie porzioni del litorale mediterraneo. La torre con base tronco piramidale di mt 10,90 e fusto a base quadrata di mt 11,50 x 11,75, si sviluppa su due livelli; costruita con mattoni di pietra, era ornata da una merlatura (si conserva una mensola che doveva sostenere i merli), ed era dotata di un’ampia terrazza dove i soldati sorvegliavano la costa, muniti di artiglieria e di un cannone di bronzo da 8 libbre. La torre era provvista, inoltre, di un focolare e di bandiere che servivano per comunicare a distanza con le altre torri limitrofe (come la Torre del Tradimento di Sciacca, la Torre di Tre Fontane, la Torre Mazara e Torre Saurello a Campobello di Mazara).

La struttura possedeva un solo accesso al piano superiore, di forma arcuata (ancora esistente), sul lato opposto al mare,da cui i soldati salivano attraverso una scala a pioli removibile. Mentre il piano superiore era adibito a magazzino d’artiglieria e di armi, al pianoterra era stata creata una cisterna dove venivano stipate le merci che arrivavano al porto. In caso di attacco diurno o notturno, la torre richiamava l’intervento di una guarnigione che pattugliava il luogo. Solitamente di giorno veniva sparato un colpo di cannone, con due fumate e l’innalzamento di bandiere; di notte venivano sparati due colpi di cannone, due botti e una terza cannonata. La torre fu protagonista di alcuni episodi di guerriglia e rimase in uso fino ai primi anni dell’Ottocento. Attualmente si conserva in buone condizioni, anche se si auspica la messa in sicurezza del terreno sottostante e una buona manutenzione all'interno e all'esterno del monumento. Ancora oggi la Torre di Porto Palo possiede una forte valenza storica e paesaggistica, e da secoli resiste all'incuria del tempo, divenendo spettatrice e icona di un turbolento passato.

Bibliografia:

- Bilello F., Terra di Memphis (Menfi e le sue origini), Palermo 1996.

- Bilello F., Storia di Porto Palo (Menfi), Palermo 1996.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

IL CASTELLO DI ARCO

A cura di Alessia Zeni

Il castello dalle 120 stanze

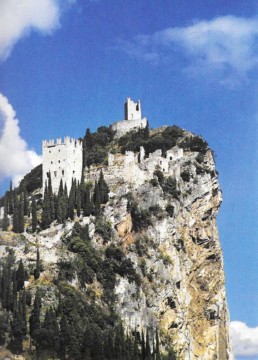

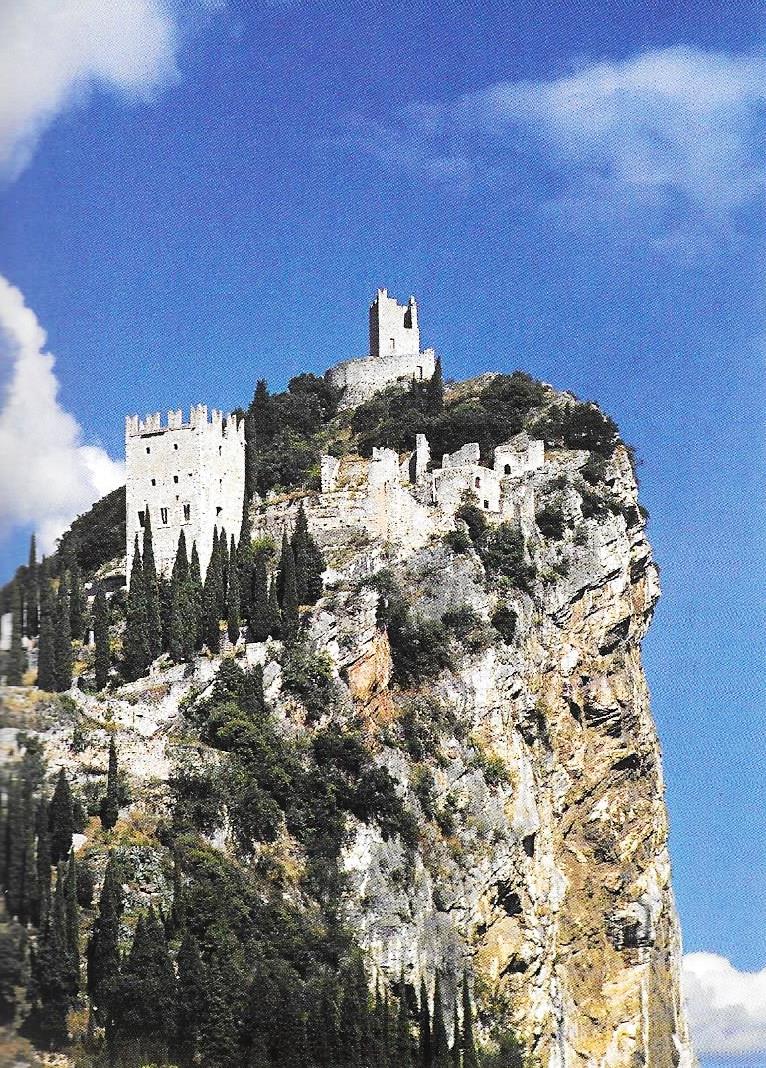

Nella zona dell’Alto Garda esiste una delle rocche più belle e complesse della regione, il Castello di Arco. Per chi arriva da nord, dalla piana del fiume Sarca o, da sud, dal Lago di Garda, si porge agli occhi un’imponente e suggestiva rupe rocciosa dominata dal Castello di Arco. Uno dei castelli più articolati del Trentino per la sua estensione di circa 23000 mq e le numerose strutture fortificate. I restauri condotti nel 1986 e nel 2003 hanno permesso di ridare antica dignità all'intero maniero con il consolidamento degli edifici superstiti, la sistemazione di un percorso di visita e, cosa più importante, la scoperta di un ciclo di affreschi trecenteschi raffiguranti scene di gioco con dame e cavalieri.

Prima di parlare delle strutture e del ciclo di affreschi è bene ricordare la storia che da sempre avvolge il castello di Arco. Una storia legata al paese omonimo, adagiato alle pendici della rupe, e alla famiglia nobile degli Arco che per molti secoli ha abitato il castello. Intorno all'anno Mille il castello già esisteva, ma la rupe che sovrasta il borgo di Arco è stata luogo di insediamento già in epoca romana. Ad ogni modo, l’origine del Castello di Arco sembra avvalorata dall'ipotesi che esso sia stato costruito dagli “uomini liberi” della comunità di Arco con finalità soprattutto difensive. In seguito il castrum Archi diede il nome alla comunità che attorno alla rupe si sviluppò e alla famiglia nobile che lo abitò. I conti d’Arco vissero nel castello fino alla fine del Quattrocento quando si trasferirono in più comodi e lussuosi palazzi e al castello tornarono solo per assumerne la giurisdizione o per difenderlo. Nel corso dei secoli diversi nemici tentarono di espugnare il maniero, dalla famiglia trentina dei Lodron, gli Sforza di Milano, agli Scaligeri di Verona. I tentativi furono però vani, segno di un sistema difensivo impeccabile che venne espugnato solo dai tirolesi, nel 1579, e dal generale Vendome nel 1703. Dopo l’attacco francese il castello cadde nell'oblio e divenne meta di povera gente alla ricerca di materiale di recupero. Nel frattempo i conti d’Arco si erano frazionati in tre casate, quella di Arco, Mantova e della Baviera, dividendosi in parti uguali anche il Castello di Arco. Nel 1982 il Comune di Arco acquistò il castello e nel 1986, condusse i primi restauri che hanno portato alla luce i magnifici affreschi, oltre a nuovi locali e percorsi interni. Infine la campagna di restauri, ultimata nel 2003, ha reso accessibile la torre sommitale, la più antica, con un percorso di vista all'interno di un caratteristico paesaggio gardesano.

Tornando alla struttura del castello, molte sono le immagini e i dipinti che testimoniano l’antica grandezza del castello. Mattias Burgklechner ci ha consegnato una stupenda raffigurazione di Arco con il castello e la testimonianza scritta di “castello dalle centoventi stanze”. Ma l’immagine più significativa è quella dell’artista Albrecht Dürer, realizzata durante un viaggio in Italia intorno al 1494. Un acquerello di inestimabile valore per la qualità e la cura dell’esecuzione che riproduce il Castello di Arco su un grande costone roccioso davanti ad un paesaggio maestoso, contraddistinto da uliveti e campi coltivati a vite, mentre il borgo, ai piedi della rocca, sembra mimetizzarsi con la natura circostante.

Il castello, come già anticipato è uno dei manieri più articolati della regione per la sua estensione e le numerose strutture che lo compongono. Il primo spazio visitabile, salendo lungo la rupe del castello, è il prato della Lizza, un tempo fertile campagna, oggi magnifico punto d’osservazione verso la vallata e il castello. Proseguendo, troviamo la Prigione del Sasso, ricavata in un anfratto roccioso che porta sulle pareti i segni attribuiti alla conta dei giorni di qualche recluso del castello. Si arriva poi alla Slosseraria, il laboratorio del fabbro, testimonianza di una delle tante attività artigianali che erano praticate dentro il castello. Lungo l’acciottolato che conduce alla Torre Grande vi sono i resti di due cisterne e la canaletta ricavata nella roccia per raccogliere l’acqua piovana e convogliarla nelle cisterne, unica fonte idrica non essendoci sorgenti sulla rupe.

La struttura più importante è la Torre Grande, risalente al XIII secolo, una torre imponente con merlatura a coda di rondine e pareti in pietra squadrata. Attorno vi sono i ruderi di altre costruzioni, case di abitazione, laboratori e magazzini a formare una sorta di piccolo borgo fortificato.

Nei pressi della torre vi è il locale della “stuetta” con la magnifica Sala degli Affreschi che venne scoperta nel 1986, quando era ingombra di macerie. Il ciclo di affreschi è di anonimo pittore, riconosciuto oggi come il Maestro di Arco, e racconta numerosi episodi di vita curtense che testimoniano la grande abilità professionale dell’artista. Sono immagini uniche nel loro genere in quanto raffigurano la vita di dame e cavalieri del Trecento e scene di gioco della stessa epoca. Nelle scene di gioco troviamo uomini e donne che si sfidano al gioco degli scacchi e dei dadi, incrociando i loro sguardi e le loro mani in diversi atteggiamenti curati con grande attenzione dal pittore. Curiosa è poi una scena di svago, dove due giovani fanciulle sono accompagnate da un cavaliere che tiene delle rose appena colte in un roseto, nel grembo del suo mantello. Le immagini a seguire presentano momenti di vita cavalleresca con un cavaliere che porta in groppa al suo cavallo una dama e un giovane cavaliere in congedo dalla sua dama che con le mani sulla sua testa gli trasmette coraggio e protezione. Non mancano immagini che lasciano intravedere lo scontro di cavalieri in una giostra e altri riquadri, ma purtroppo lacunosi.

Se la parte affrescata del maniero è la parte più visitata e importante del castello di Arco, i monumenti da visitare del maniero non finiscono qui. Infatti, proseguendo lungo il percorso panoramico che porta alla sommità della rupe, si arriva alla torre più antica del castello di Arco, la Torre Renghera. La torre è il mastio del castello che fu costruita sulle fondamenta di un edificio preesistente, a diversi metri dal suolo, per rendere la torre inaccessibile. Essa era chiamata Renghera perché vi era collocata una campana, detta “la Renga”, che aveva il ruolo di chiamare a raccolta i cittadini della comunità sottostante. Infine, scendendo dalla rupe, si giunge all'ultima struttura, la Torre di Guardia, sorta in posizione strategica per controllare le tre direttrici viarie. Dalla torre si spalanca un paesaggio unico, aperto verso la piana del fiume Sarca, che veniva controllato dalle sentinelle attraverso tre piccole finestrelle della torre.

Questa in breve è la storia del Castello di Arco, una storia che non vuole essere esauriente, ma vuole dare una panoramica di quello che compone uno dei castelli più articolati e imponenti del Trentino. Un castello meta di vista dei molti turisti che frequentano la zona dell’Alto Garda, ma anche oggetto di studio dei ricercatori che si occupano di pittura e architettura castellana del Basso Medioevo. Insomma un castello che almeno una volta nella vita meriterebbe di essere visitato, anche solo per l’immenso panorama che lo caratterizza.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

Pontalti Flavio, Il castello di Arco: note preliminari sull'esito dei lavori di restauro e sulla scoperta di un ciclo di affreschi cavallereschi nel castello, in “Il sommolago”, 4, 2, 1987, pp. 5-36

Turrini Romano, Arco, il castello e la città, Rovereto, ViaDellaTerra, 2006

Il castello di Arco, a cura di Umberto Raffaelli e Romano Turrini, Provincia autonoma di Trento, Trento, Temi, 2006

Il castello dalle centoventi stanze, a cura di Giancarla Tognoni e Romano Turrini, Arco, Il Sommolago, 2006

APSAT 4: castra, castelli e domus murate, schede 1, a cura di Elisa Possenti, Mantova, Società archeologica padana, 2013, pp. 390-398

AD 2019: Albrecht Dürer e il castello di Arco, Arco, Comune di Arco, 2019

LA VILLA DI TIBERIO A SPERLONGA

A cura di Vanessa Viti

SPERLONGA: UN TUFFO NELL'ANTICHITÀ

LA VILLA DI TIBERIO

Tacito e Svetonio definirono "Spelunca" la residenza imperiale, da qui prese il nome la cittadina di Sperlonga.

Sul litorale laziale, nel già citato comune di Sperlonga, si trovano i resti di un'antica villa romana. Era il 1957 quando si scavava per costruire la strada litoranea che collega Terracina e Gaeta, grazie a quei lavori vennero riportati alla luce i resti dell'antica residenza dell'imperatore. La villa di Tiberio si estendeva per 300 metri, ed era costituita da vari ambienti disposti su terrazze: la residenza imperiale, le caserme con le stalle, le terme, la piscina e la meravigliosa grotta decorata.

LA GROTTA

La grotta era, per Tiberio e la sua corte, un luogo dedicato allo svago e ai banchetti. All'interno di essa si trovavano dei gruppi scultorei che avevano come tema principale le gesta dell'eroe omerico Ulisse.

L'ingresso della grotta era preceduto da una grande vasca con acqua marina, nel cui centro era stata costruita un'isola che fungeva da sala da pranzo estiva. All'interno, collegata con la vasca esterna, vi era una piscina circolare con il gruppo scultoreo di Scilla. Dal primo ambiente principale si aprivano due vani: a destra si trovava un ninfeo con cascate e giochi d'acqua, mentre a sinistra si apriva uno spazio a ferro di cavallo che ospitava il gruppo marmoreo dell'accecamento di Polifemo.

Le opere che raccontano il Rapimento di Palladio e Ulisse che trascina il corpo di Achille erano poste all'ingresso della grotta. La scultura di Ganimede rapito dall'aquila si trovava al di sopra dell'ingresso.

Purtroppo tutte le opere vennero ritrovate frammentate, molto probabilmente vittime di vandalismo. Addirittura si pensa alcuni monaci, durante l'Alto Medioevo, potrebbero aver ridotto le opere in macerie per ordine della Chiesa. Nonostante i resti mal ridotti, gli storici e gli archeologi riuscirono ad evincere che tutte le opere sono originali greci di epoca ellenistica. Se si osserva il gruppo di Polifemo, ci appare subito evidente che la figura di Ulisse, il volto in particolar modo, ha molte affinità con il volto del Laocoonte (conservato nei Musei Vaticani); infatti, su alcuni frammenti ritrovati a Sperlonga, vi sono riportate le iscrizioni dei nomi degli scultori Agesandro, Atanodoro e Polidoro, autori appunto del Laocoonte.

Le opere, attualmente, sono ospitate nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, appositamente realizzato nel 1963.

I GRUPPI SCULTOREI NELLA VILLA DI TIBERIO

GRUPPO DI POLIFEMO

L'opera racconta il momento appena precedente all'accecamento. Il gigante Polifemo è rappresentato sdraiato e addormentato perché ebbro, l'eroe Ulisse è il più vicino al ciclope, due compagni sorreggono il palo che colpirà Polifemo nell'occhio, sarà proprio Ulisse a compiere questo gesto eroico, un terzo compagno sorregge la ghirba che conteneva il vino. Ulisse, tra tutti, è l'unico vestito, indossa una tunica ed un mantello.

GRUPPO DI SCILLA

Il gruppo scultoreo rappresenta una delle più grandi opere scultoree antiche giunte fino a noi. L'opera racconta il momento in cui il mostro avvolge la nave di Ulisse e divora gli uomini attraverso le molteplici teste canine. Sei compagni di Ulisse sono caduti, addentati dal mostro, uno di loro viene addentato sulla testa e cerca disperatamente di liberarsi, un altro viene morso al ginocchio e prova ad aprire le fauci della belva con le mani. La figura più drammatica è sicuramente il timoniere, è aggrappato alla poppa della nave, il braccio sinistro teso in aria, le gambe spinte dal movimento della nave si sollevano, sulla testa l'enorme mano di Scilla. Il volto del malcapitato è rappresentato nel momento di massimo terrore, i suoi occhi sono sbarrati per la paura, occhi consapevoli: sarà trascinato negli abissi. Ulisse viene raffigurato nel momento in cui sta per colpire il mostro.

IL RATTO DI GANIMEDE

Opera in marmo policromo che evidenzia bene il piumaggio dell'uccello e rende eterno il momento in cui l'aquila di Zeus afferra Ganimede. Il mito narra che Zeus si fosse invaghito del giovane, il dio prendendo le sembianze di una gigante aquila lo prese e lo portò sull'Olimpo.

ULISSE CHE TRASCINA IL CORPO DI ACHILLE

I resti dell'originale pervenuti fino a noi sono ben pochi, vennero ritrovati soltanto i frammenti della testa e del braccio sinistro di Ulisse, le gambe ed il tallone ferito di Achille.

IL RATTO DEL PALLADIO

Il gruppo scultoreo purtroppo è stato quasi interamente perso, viene rappresentato il momento esatto in cui Ulisse sta per sfoderare la spada, nudo, coperto soltanto da un mantello.

SITOGRAFIA:

romanoimpero.com

treccani.it

PALAIA. ESSENZA ED ARTE TOSCANA

A cura di Luisa Generali

Per chi volesse assaporare la tranquillità di un tipico borgo toscano incontaminato, deve inevitabilmente concedersi una sosta a Palaia. Questo piccolo paese in piena campagna, isolato rispetto ai centri cittadini più vicini, si trova in Valdera, circondato da numerose e incantevoli frazioni che ne costituiscono il territorio. La storia antica di Palaia è evocata da importanti architetture religiose e civili di epoca medievale, come le mura e la porta di Santa Maria, che tutt'oggi introduce nel castello arrivando dal versante fiorentino. Addentrandosi nel nucleo più interno del paese, una serie di vicoli salgono fra gli orti e le abitazioni verso la sommità del colle su cui si ergeva la roccaforte: oggi qui è possibile salire fin sulla cima e godere della splendida visuale sopra i tetti dell’abitato, che in lontananza lasciano spazio al paesaggio. Terra di confine sia per questioni politiche che religiose, Palaia è stata un comune autonomo legato a Pisa fino al 1406 ed in seguito passato sotto la dominazione fiorentina, così come è avvenuto per la giurisdizione diocesana, prima legata al territorio lucchese (fino al 1622), ed in seguito confluita sotto il controllo di San Miniato: proprio a causa di queste motivazioni storiche è possibile spiegare il passaggio a Palaia di artisti provenienti da varie zone della Toscana. Fa parte integrante della storia del borgo anche il celebre modo di dire “Peggio Palaia”: legato ad eventi storici spiacevoli del passato, oggi questa espressione ha assunto per contro parte, una connotazione simpatica e spiritosa, per esprimere una situazione che va di male in peggio, o che proprio peggio di così non può andare.

La ricchezza artistica del borgo si unisce inevitabilmente a quella paesaggistica, creando un piacevole commistione di colori, fra il verde della natura e il rosso intenso del laterizio, molto impiegato nelle costruzioni storiche del territorio: il concreto legame fra ambiente e architettura si realizza nella pieve di San Martino, fuori le mura del paese (fig.1).

La struttura si trova nell'elenco ufficiale dei Monumenti Nazionali d’Italia già dal 1874, dopo la conclusione di importanti lavori di restauro che salvarono la pieve dal suo progressivo decadimento. Oggi la fabbrica si presenta esternamente rivestita lungo i fianchi di un paramento murario in laterizi, mentre la facciata è composta in prevalenza da pietra calcarea. L’unitarietà e la compostezza del mattone e delle pietre è dovuta ai restauri ottocenteschi che hanno uniformato il rivestimento dell’antico impianto. L’anno di fondazione è attestato nel 1279, quando il vescovo di Lucca, Paganello, concesse di spostare la pieve battesimale da San Gervasio a Palaia per rispondere alla richiesta dei paesani: si dette così avvio alla ricostruzione di una precedente chiesa già intitolata a San Martino di Tours, nelle forme monumentali del romanico toscano che ammiriamo oggi. I lavori continuati fino all'inizio del XIV secolo, hanno apportato delle modifiche in itinere che risentono anche di influenze goticizzanti: la tradizione vuole che la fabbrica sia stata ultimata da Andrea da Pontedera, più noto come Andrea Pisano (1290 c.-1348 c.), identificato con l’Andrea operaius che ha lasciato la sua firma incisa ben due volte insieme alla datazione, in alcuni elementi strutturali all'interno dell’edificio (precisamente sul bordo superiore del capitello della seconda colonna della navata sinistra con data 1283 e sulla chiave di volta della cappella terminale della stessa navata sinistra datata 1300). Tuttavia, l’intervento di Andrea Pisano oggi si tende a screditare, in quanto la cronologia delle due iscrizioni non coincide con l’operatività dell’artista, che ancora non era nato in questi anni. Piuttosto Andrea sarebbe da identificare con un altro costruttore, forse il capocantiere o l’architetto, che con orgoglio volle ricordare qui il suo intervento.

All'interno l’aula è divisa in tre navate terminanti nelle rispettive absidi, di cui quella centrale, più alta rispetto alle due laterali minori, è scandita da costoloni che ne accentuano lo slancio verticale (fig.2).

Si rimane colpiti dalla severità disadorna che evoca i tempi di un antico passato, frutto in parte, del restauro diretto dall'ingegnere Luigi Filippeschi fra il 1873 il 1874: soprattutto l’interno fu oggetto di un importante rimaneggiamento, spogliando la chiesa di tutte le decorazioni che si erano stratificate nei secoli, a favore di un ritorno integro alle origini romaniche. Filippeschi collocò nella parte absidale tre altari in stile arcaico, insieme a un fonte battesimale a pianta esagonale e il pulpito, in linea con la sobrietà della struttura. Queste imitazioni in stile si affiancano ad alcuni elementi originali, come il monolite battesimale (proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Ripezzano, andata distrutta) e una piccola vasca marmorea oggi usata come acquasantiera, creando quindi un effetto complessivo di uniformità pur non essendo completamente veritiero. A proposito della vasca in pietra di piccole dimensioni, un’iscrizione indica come il bacile in origine fosse usato per la misura del vino che gli abitanti dovevano pagare al pievano (qui è ricordato il primo pievano di San Martino, Ubaldo), responsabile non solo delle funzioni religiose, ma anche di pratiche civili e amministrative (fig.3).

È invece originale e conservato ottimamente lo scheletro della struttura nei suoi elementi portanti, come le colonne che dividono l’interno, con i rispettivi capitelli scultorei e le decorazioni perimetrali ad archetti pensili che scandiscono la sommità della chiesa. I laterizi vengono utilizzati per disegnare la sagoma dei portali laterali, creando degli archivolti in cui si alternano ornamenti ad incisioni geometriche di vario tipo per movimentarne la superficie: inoltre l’alternanza fra il mattone e la pietra viene utilizzata a scopo decorativo per enfatizzare alcuni elementi strutturali come i capitelli, gli architravi e i peducci pensili. Proprio sulle fiancate laterali una serie di peducci compositi, conclusi da un cono in laterizio, accolgono delle protomi scolpite nella pietra, dalle forme umane e zoomorfe (fig.4).

Gli elementi scultorei sono realizzati in modo sommario e veloce, senza un vero intento programmatico, ma piuttosto attingendo a un repertorio figurativo ormai consolidato, in cui diverse commistioni classiche e rurali si uniscono a formare un universo di immagini eterogeneo: a queste figure spesso ferine e dai connotati primitivi, sono attribuite diverse peculiarità, come custodi del luogo sacro, con intento apotropaico, ma anche simboli di riconoscimento della popolazione nella cultura agreste. La posizione di sospensione in cui spesso venivano disposti tali dettagli plastici (come nel nostro caso a San Martino), “a mezz'aria” fra la sfera del divino e il mondo terreno, era la sede migliore per collocare quelle creature fantastiche, animalesche e ibride, di cui ancora la tradizione si nutriva e che rientravano nell'ambito dell’occulto.

Prima di lasciare questo paragrafo dedicato a San Martino, vogliamo riportare l’attenzione sul pericolo che minaccia la pieve di Palaia e che recentemente è stata oggetto anche di un articolo da parte del quotidiano “Il Tirreno”, ovvero le condizioni critiche del crinale su cui è costruito il monumento; l’azione erosiva dell’acqua ha infatti da tempo reso instabile il terreno tufaceo del colle, provocando frane e indebolendo l’area circostante la pieve. Pur sottolineando che la struttura non è al momento a rischio, ci uniamo qui alla richiesta del parroco affinché le autorità preposte si mobilitino in tempo per tutelare e difendere questa autentica opera architettonica.

Proseguendo verso la strada che porta dentro le mura di Palaia, s’incontra la chiesa di Santa Maria da cui prende il nome la stessa porta. La fabbrica di dimensioni modeste, ricordata fin dal XIII secolo, presenta un tetto a capanna e un corredo decorativo esterno molto essenziale, movimentato ritmicamente da lesene. Fa parte della chiesa anche il campanile costruito sopra l’entrata della porta, in quanto riadattato sulle forme di una originaria torre di guardia (fig.5).

Lungo la direttrice principale, oltrepassando un edificio coperto, sormontato dalla torre civica dell’orologio, (in precedenza torre campanaria a uso civico), si trova la chiesa duecentesca di Sant'Andrea, capolavoro del romanico e contenitore di altrettanti capolavori di arte sacra (fig.6).

Nel paramento murario della chiesa ritroviamo lo stesso leitmotiv del rivestimento in laterizi che contraddistingue San Martino e Santa Maria, decorato lungo il perimetro del tetto da archetti pensili terminanti con motivi ornamentali riferibili a simboli ed emblemi araldici: questa componente laica che differenzia Sant'Andrea dalla pieve, denota l’importanza rivestita dalla chiesa situata nel cuore del castello, polo di riferimento per la vita comunale e mostra di prestigio per le nobili famiglie.

La chiesa presenta una rarità nella costruzione del campanile “pensile”, alzato sopra il corpo della fabbrica, per metà sostenuto dalla costruzione stessa e all'interno sorretto da una grande colonna, che costituisce uno spazio coperto percorribile: l’unica campata all'interno dell’edificio ad aula unica (fig.7).

L’eccezionalità di questo progetto è stata evidenziata dalla critica, che lega il campanile di Sant'Andrea all'esempio duecentesco della chiesa conventuale di San Francesco a Pisa, in cui si trova una torre campanaria pensile, affine a quella di Palaia per l’audacia del progetto (il campanile di San Francesco a Pisa, realizzato nel XIII secolo e considerato capolavoro dell’ingegneria medievale, è assegnato all’opera di Giovanni di Simone).

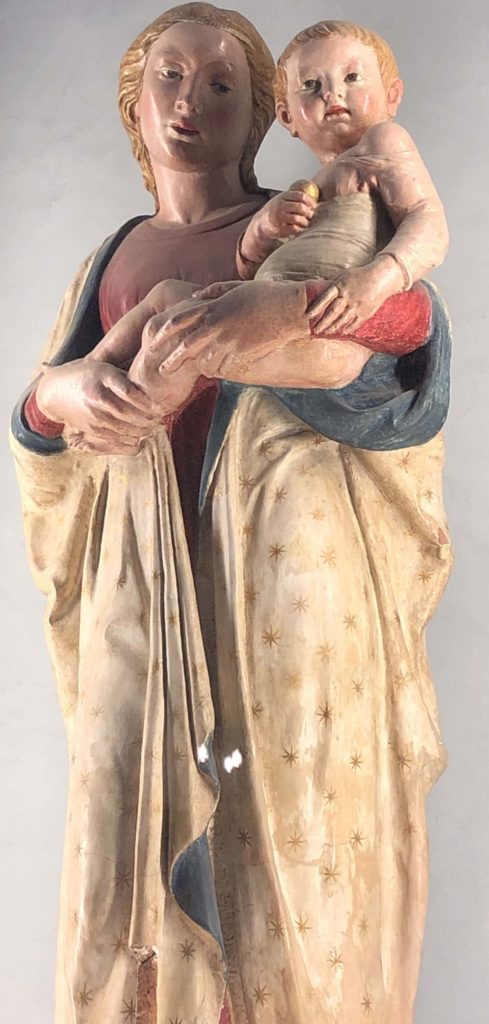

Entrando in Sant'Andrea, ai lati dell’altare maggiore, sono collocati due gruppi statuari, entrambi raffiguranti la Madonna col Bambino: nell'edicola di destra si trova la scultura in legno policromo, firmata e datata da Francesco Valdambrino (1363-1435) nel 1403 (fig.8): il restauro del 1982 riportò alla luce sul basamento della statua l’iscrizione col nome dell’artista e quello della committenza, la compagnia di Santa Maria dei Bianchi.

L’inconsueta veste candida che copre la Vergine e la raffinata tunica del medesimo colore che indossa il Bambino, sono da ricollegare agli abiti distintivi della congregazione dei Bianchi, che in Sant'Andrea possedeva un altare. L’accuratezza nei dettagli dell’opera, come la distesa di stelle dorate sul manto di Maria, e i drappeggi delle vesti che ricadono naturalmente, rivelano una grande qualità artistica pur essendo questa un’opera giovanile del Valdambrino: secondo la critica lo scultore di provenienza senese si fermò a Palaia e nei dintorni di Pisa, negli anni precedenti al suo soggiorno a Lucca, documentato nel 1406, confermando un’influenza stilistica vicina ai modi gotici di Nino Pisano (1315 c.-1370), sebbene mitigata da una morbidezza dei volumi che trova la sua origine a Siena.

Nell'edicola sinistra si trova un’altra statua di medesimo soggetto, in terracotta dipinta e conferita per via stilistica a Luca della Robbia, datata al 1435 circa (fig.9).

L’opera proveniente dall'altare della compagnia dei Bianchi nella chiesa di Santa Maria è stata spostata in un’epoca imprecisata nella chiesa di Sant’Andrea: la committenza da parte della medesima confraternita che affidò l’incarico al Valdambrino spiega i punti in comune che contraddistinguono le due sculture, a partire dall'iconografia e il medesimo manto bianco cosparso di stelle dorate che copre Maria. L’assegnazione della scultura a Luca della Robbia deriva dal confronto della Vergine con alcune figure femminili scolpite dallo stesso Luca negli anni ’30 del Quattrocento, per la cantoria del Duomo fiorentino, in cui si riscontra la stessa cifra stilistica dell’opera palaiese, improntata su un calibrato classicismo: l’uso vivido del colore, conservato perfettamente, restituisce soprattutto nella resa degli incarnati e nei volti rosei un’intensa vitalità al gruppo scultoreo, già presente nell'atteggiamento spontaneo e giocondo del Bambino.

Fra le due edicole dietro l’altare maggiore si trova un Crocifisso ligneo, attribuito alla bottega di Andrea Pisano, da datare intorno agli anni ‘30 del Trecento. Proveniente probabilmente dalla pieve di San Martino, dove la confraternita dei Neri (altra compagnia laicale presente a Palaia) possedeva un altare dedicato al crocifisso, l’opera è realizzata sulla scia della tradizione duecentesca raffigurante Christus patiens, in cui il lato drammatico della sofferenza è esaltato da alcune caratteristiche fisiche del corpo, come avviene per la resa naturalistica del costato (fig.10).

Un altro Crocifisso probabilmente commissionato dalla stessa compagnia dei Neri e fin dall'origine pensato per essere collocato in Sant'Andrea, si trova nella cappella laterale della navata sinistra (fig.11).

Per la similitudine con alcune croci di ambito senese, la critica recente sostiene che l’opera sia da collocare in questo contesto, per mano di un anonimo intagliatore negli anni fra il 1335 e il 1340. La figura emaciata di Gesù, con la testa inclinata e contornata da un rivolo di sangue, suscita nel fedele un intenso impatto emotivo.

Nella stessa parete sinistra dell’aula si trovano anche dodici formelle in terracotta invetriata, assegnate ad Andrea della Robbia (1435-1525) e datate al 1490 circa. Anche queste provengono dalla pieve di San Martino, forse appartenute al rivestimento di un ciborio in seguito smembrato e in parte perduto. Oggi le formelle a sfondo blu e figure bianche si presentano collocate orizzontalmente, divise su due registri: quello inferiore è il più esteso e presenta una serie di nove personaggi che ritraggono a partire da sinistra, Santa Caterina e San Francesco, al centro Cristo porta croce affiancato da quattro virtù, Carità, Speranza, Fede (virtù teologali) e Prudenza (virtù cardinale), ed infine San Martino e Santa Maria Maddalena. Nel registro superiore sono rappresentati San Sebastiano, Sant'Antonio da Padova, e Santa Lucia. Fra le formelle notiamo che quelle centrali del registro inferiore presentano delle nicchie che inquadrano i cinque personaggi a figura intera, mentre i rimanenti Santi sono tagliati poco sopra il ginocchio. Cristo e le Virtù sono collocati in nicchie rifinite ai lati da piccoli clipei colorati: parti policrome sono visibili anche in alcuni attributi che caratterizzano le figure, come la cornucopia esibita dalla Carità e il serpente, simbolo della Prudenza (fig.12).

L’opera è riferita per via stilistica ad Andrea della Robbia, nipote di Luca, che si differenzierà da quest’ultimo per conferire ai suoi soggetti un’inclinazione affettuosa e sentimentale più spiccata, guardando anche alle novità apportate della pittura contemporanea.

Concludendo questo itinerario in Sant'Andrea, ci spostiamo sulla parte destra dell’aula, dove si trova un monumentale altare che incornicia una tela settecentesca, uniche testimonianze degli arredi barocchi della chiesa, già dipendente in questo periodo dalla diocesi di San Miniato (fig.13).

I lavori per la cappella furono voluti dalla compagnia della Concezione e documentati a partire dal 1728, quando il maestro ticinese Ridolfo Frullani, venne pagato per la realizzazione dell’altare in stucco. L’artista, che si inserisce in quel filone molto prolifico di stuccatori ticinesi presenti in Toscana nel Settecento, realizzò un’edicola sorretta da colonne tortili (dipinte imitando le venature del marmo e impreziosite da tralci di vite dorate), culminante in un architrave spezzato e una cornice mistilinea, dove è modellato in stucco il Peccato originale, di rimandano all'iconografia del dipinto raffigurante l’Immacolata Concezione. Anton Domenico Bamberini (1666-1740) pittore di formazione fiorentina e molto attivo nella diocesi di San Miniato, fu chiamato a realizzare la tela nel 1730, ritraendo Maria Immacolata stante con i piedi sul globo terracqueo (sembra appena percettibile anche una mezza luna nascosta per metà dalla Terra), affiancata dai Santi Pietro e Agostino, mentre schiaccia il serpente, simbolo del peccato originale che opprime gli uomini e da cui la Vergine è immune: l’iconografia dell’Immacolata fa anche riferimento alla “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”, descritta nell’Apocalisse. Nell'opera palaiese il cielo dorato e rischiarato dalle nubi contrasta con le intense ombre proiettate sui personaggi, creando un’atmosfera mistica, conforme alla bellezza solenne di Maria.

Bibliografia

- Ducci, L. Badalassi, I Tesori medievali nel territorio di San Miniato, Ospedaletto 1998.

- Malacarne, La pieve di San Martino a Palaia, in Palaia e il suo territorio fra antichità e medioevo, Atti del convegno di studi (9 gennaio 1999) a cura di Paolo Morelli, Pontedera 1999, pp. 181-198.

- Padoa Rizzo, “Due statue per una Confraternita di Palaia: Francesco di Valdambrino e Luca della Robbia”, in Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 79.2000, 67, pp. 55-68.

- Tigler, Scheda n.63 (Intagliatore senese, Crocifisso), Scheda n.65 (Bottega di Andrea Pisano, Crocifisso), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 160-161, 163-165.

- Campigli, Scheda n.67 (Francesco Valdambrino, Madonna col Bambino), Scheda n.68 (Luca della Robbia, Madonna col Bambino), Scheda n.69 (Andrea della Robbia, Madonna col Bambino) in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 165-173.

- Bitossi, Scheda n.70 (Anton Domenico Bamberini, Immacolata concezione con i Santi Pietro e Paolo), in Visibile pregare: arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di Roberto Paolo Ciardi, Ospedaletto 2001, Vol II, pp. 174-176.

Michele Gotti, “Scultura architettonica medievale in Valdera: i capitelli delle pievi di San Gervasio, Montignoso, Palaia e Peccioli”, in Erba d’Arno, N. 155/156, 2019, pp. 58-79.

- Falconi, “Lo strapiombo fa sempre più paura: la frana minaccia la pieve di San Martino”, Il Tirreno- Pontedera, 10 maggio 2019.

L'evento Ophis: l'avventura e la creazione

Il mondo italico preromano: l'evento Ophis

Archeopercorsi è un’associazione che nasce da un amore viscerale per il territorio, la conoscenza e le nostre radici. Siamo un gruppo di laureati multidisciplinari alle soglie dei trenta (archeologi, architetti, filosofi e storici) le cui strade si sono incrociate qualche anno fa sulle orme di antiche tradizioni e usanze del nostro territorio Piceno. In una calda serata d’estate, attorno a una tavola rotonda di idee e pensieri, abbiamo deciso di unire ufficialmente le forze e costituirci come associazione no profit.

Obiettivo? Il desiderio comune di promuovere le bellezze storico/artistiche della nostra terra, spesso dimenticata dai grandi circuiti del turismo nazionale e spesso ignota nelle sue peculiarità anche ai suoi stessi abitanti. Mettendo a disposizione ognuno le proprie competenze, creando percorsi insoliti e interattivi, momenti di aggregazione, laboratori ed eventi, noi di Archeopercorsi abbiamo cercato finalmente di dare gli strumenti nuovi e ormai necessari per far conoscere la terra che abitiamo. “Crea la tua Conoscenza” è infatti il nostro motto perché tante sono le strade del passato percorribili ancora oggi, ed ognuno di noi può scegliere quella che trova più affascinante.

Lo strumento più efficace è sicuramente quello sotto forma di evento. L'evento Ophis appunto.

L'evento Ophis 2019

Ed è proprio parlando di eventi che si è appena conclusa la nostra esperienza più importante a livello organizzativo: Ophis 2019, ad Offida (AP). Il borgo medioevale di Offida è da anni il leader nella ricettività turistica di natura culturale della zona e sicuramente si è dimostrato uno dei centri più vivi ed accoglienti del Piceno. Accoglienza che è stata data anche a noi ragazzi dell’associazione che abbiamo avuto il privilegio di organizzare la prima grande rievocazione storica sui popoli Italici del centro Italia coinvolgendo realtà delle regioni a noi vicine e affini. Lo scopo della serata e dell'evento Ophis è dare luce ai secoli di civiltà pre-romana, spesso messi in secondo piano dagli stessi manuali storiografici, ma che rappresentano le nostre radici più pure.

Il nome stesso dell’evento Ophis racchiude in se la radice indoeuropea del toponimo della città che ci ha ospitato, spalancando le porte del Museo Archeologico G. Allevi e permettendoci di animare le strade del paese con i nostri figuranti. Guerrieri, danzatrici, musici , vasai e ogni sorta di attività legata alla quotidianità italica hanno invaso le strade e gli ambienti del museo destando non poco interesse e curiosità da parte della popolazione locale e dei turisti , che soprattutto in estate, cercano spesso invano una risposta alla voglia di scoprire le nostre tradizioni al di fuori dei canali convenzionali. Il gran numero di persone che vi ha partecipato e l’entusiasmo sono motivo per noi di vanto e grande gioia e sicuramente ci danno la spinta ad andare avanti e la convinzione di aver imboccato la strada giusta da percorrere.

Il vice presidente di Archeopercorsi

Giampiero Mozzoni

CHIESA DI SAN NICOLA A SCALEA

A cura di Antonio Marchianò

La chiesa di San Nicola a Scalea è un piccolo edificio a navata unica che conserva alcuni tra i più cospicui e significativi affreschi bizantini della Calabria. Essa è comunemente detta dello “Spedale” ma dovette essere intitolata a S. Nicola come dimostra l’affresco presente nell’abside col santo in cattedra ed è forse da identificare con la chiesa di S. Nicola dei Siracusani ricordata dalle fonti.

A sinistra della porta vicino all'abside (fig.2), in alto, si conserva un busto di un santo, benedicente. Si tratta dello strato più antico. A destra della porta, in alto, sono visibili tre strati di affresco: al più recente appartiene l’immagine di S. Nicola a sinistra, al secondo strato quelle sempre di S. Nicola e di S. Giovanni Battista, al di sotto del quale emerge lo strato più antico sia per motivi tecnici, in quanto l’intonaco è più basso rispetto agli altri, sia per motivi stilistici poiché è formato da pochi brani frammentari posti sulla parete meridionale.

A questa fase appartengono i frammenti di un’aureola perlinata e di due mani levate nell'atteggiamento dell’orante accompagnati dall'iscrizione ΕὐστἁѲηος. Segue sulla destra un altro riquadro in cui è possibile vedere la testa di Cristo, con grandi occhi bovini, e contraddistinta dal nimbo crucifero, e dalle lettere tra le corna di una cerva: si tratta della visione di S. Eustachio. E’ stato notato come la versione iconografica del santo in posizione di orante al Cristo fra le corna della cerva denunci non solo connessioni con la Georgia e la Cappadocia, ma anche un milieu costantinopolitano. Sempre sulla stessa parete ci sono giunti altri frammenti da assegnare a questa fase, a sinistra della seconda porta, verso la parete di fondo. In alto si intravede una scena mutila con un busto forse di santo presso cui compare, sulla sinistra, una figura più piccola, (un bambino): segue un riquadro con la rappresentazione di uno strano animale e probabilmente di un corso d’acqua. Al di sotto dell’animale è campita una scena pastorale, con alcune caprette che pascolano ed un pastore che ne munge una. Nello strato più antico, nella parete meridionale della chiesa, troviamo l’immagine della Visione di S. Eustachio, cui forse si potrebbero ricollegare i brani presso la seconda porta. Dalla leggenda del santo sappiamo che la vita del martire fu segnata da episodi avventurosi poi rappresentati in pittura. Il frammento del busto di un santo accompagnato da un bambino per esempio potrebbe riferirsi all'episodio di Teopista, moglie di Eustachio, rapita dal capitano della nave che portò tutta la famiglia del santo in Egitto. La scena più frequente è la visione del santo, in genere rappresentato a cavallo nell'atto di benedire la lancia o l’arco, attestata in Cappadocia e in Georgia.

Sotto il profilo iconografico la scena sembra allinearsi, sia pure con qualche variante, ad una tradizione costantinopolitana che muove dalle rappresentazioni della visione di S. Eustachio nei più antichi salteri bizantini, dove il santo è rappresentato in ginocchio, con il cavallo alle spalle e le mani levate verso la visione. La datazione per il primo stato riguarda un grande problema, perché la mancanza di documentazione scritta non ci permette di datare con precisione questi affreschi. E’ stata proposta dalla Falla Castelfranchi una datazione che risale al X secolo.

Nel secondo strato emergono interessanti indicazioni a livello storico, stilistico e iconografico. Nel catino absidale è campati la Deesis. Nel cilindro compaiono quattro santi vescovi, ai lati di S. Nicola assiso in trono. La presenza di questo santo è molto importante riguardo il problema dell’intitolazione della chiesa: si tratta del tema del santo eponimo nell'abside, di origine paleocristiana. Tra le immagini significative compare, nella nicchia della parete absidale destra, il ritratto di S. Fantino. La presenza dell’immagine si spiega, in aggiunta della venerazione che gli fu attribuita nella Calabria bizantina, in quanto il santo visse a lungo sia come eremita che come egumeno di un monastero, nel Mercurion. Sulla destra dell’abside sono conservate le immagini di S. Lorenzo. Al di sopra corre una larga fascia decorata che separa la parete inferiore della parete absidale da quella superiore; in alto sono visibili alcuni piedi pertinenti non alla Visitazione, bensì forse ad un’Ascensione. Questo tipo d’immagine è molto diffusa nell'Italia meridionale e anche in Calabria. Ne è un esempio l’Ascensione nella Cattolica di Stilo. Il soggetto di Scalea doveva presentare uno schema bizantino “puro”, con Cristo nella mandorla seduto su un arcobaleno e non nella versione occidentale, contaminata dalla Majestas Domini, con Cristo sul trono, come il caso della chiesa di Sotterra a Paola. Nel muro absidale settentrionale e meridionale troviamo due santi di alta qualità. Il secondo strato presente a Scalea attraverso l’esame stilistico e i numerosi confronti ci permette di datarlo entro il XI secolo. L’immagine di S. Nicola presenta un grande grafismo e una forte tendenza al linearismo che costituisce una peculiarità della pittura bizantina dell’XI secolo, documentata soprattutto in Grecia e nelle isole. Nella diffusione di questo stile giocano un ruolo importante delle miniature del tipo l’Exultet I di Bari, del 1030, ed altri.

Sulla parte destra della prima porta troviamo una parete palinsesto dove sono visibili tre strati: al più antico appartiene l’immagine frammentaria della Visione di S. Eustachio, più in basso, i busti di S. Nicola e di S. Giovanni Battista(fig.3): all'ultimo strato appartiene un’altra immagine di San Nicola datata tra fine XIII e prima metà del XIV secolo. Sulla parete settentrionale, a partire dall'abside, compare la figura di un santo, stante, acefala, che appartiene allo stesso strato degli affreschi dell’abside. Segue l’immagine frammentaria della Vergine in trono con Bambino, ai cui piedi è prostrato un donatore, quindi, presso la porta d’ingresso, un santo che regge un cartiglio con un’iscrizione in greco. Questi affreschi, con l’eccezione del primo santo, possiamo attribuirli al XIII secolo.

Bibliografia

Falla Castelfranchi, M., Del ruolo dei programmi iconografici absidali nella pittura bizantina dell’Italia meridionale e di un’immagine desueta e colta nella cripta della Candelora a Massafra, in Il popolamento rupestre dell’area mediterranea: la tipologia delle fonti. Gli insediamenti rupestri della Sardegna, a cura di C. D. Fonseca, Galatina 1988, pp. 187-208.

Falla Castelfranchi, M., Disiecta membra. La pittura bizantina in Calabria (secoli X-XIV), in Calabria bizantina. Testimonianze d’arte e strutture di territorio. VIII Incontro di studi bizantini (Reggio Calabria- Vibo Valentia-Tropea, maggio 1985), Soveria Mannelli 1991, pp. 21-61.

Di Dario Guida, M. P., Cultura artistica della Calabria medievale. Contributi e i primi orientamenti, Cava dei Tirreni 1978.

Di Dario Guida, M. P., Itinerari per la Calabria, Roma 1983.

LE GROTTE DI PERTOSA -AULETTA

A cura di Stefania Melito

Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono un complesso carsico sito in Campania, provincia di Salerno; rappresentano uno dei grandi attrattori turistici del comprensorio, e coniugano bellezza e rispetto per l'ambiente naturale. Intrise di storia e di archeologia, rappresentano sicuramente una pagina molto importante per la storia locale e internazionale, avendo attirato l'attenzione di studiosi provenienti da diverse parti del mondo. La loro particolarità consiste nella presenza di un fiume, il Negro, che scorre all'interno e che per alcuni tratti è navigabile.

Le prime notizie relative alle Grotte risalgono alla Preistoria, addirittura all'età del Bronzo medio, quando alcuni uomini, attirati dal grande ingresso naturale, stabilirono nelle Grotte la loro dimora, utilizzando la luce proveniente dell'esterno per costruire utensili. Era un luogo ideale, vista sia l'abbondanza d'acqua sia la conformazione geografica del territorio che costituiva un rifugio naturale. Proprio l'abbondanza d'acqua, però, poteva costituire un problema, visto che le popolazioni primitive avevano la necessità di ricoverare le greggi in un luogo asciutto e al riparo dai predatori. Per fare ciò, inventarono e costruirono un nuovo tipo di abitazione: i dintorni erano ricchi di querce e rovere, legni inattaccabili all'acqua, con cui costruirono dei pali, i cosiddetti ritti, che infissero nell'alveo del fiume. Su di essi posero le traverse, costituendo una sorta di piattaforma a moduli quadrati su cui poggiarono un "pavimento" di argilla cotta, ideale per accendere il fuoco. Proprio queste abitazioni rappresentano un unicum, in quanto non si ha notizie di altre palafitte del genere costruite in una grotta. Insomma, quella che adesso si chiama bioarchitettura.

Nel corso dei secoli, bisogna aspettare il Cinquecento per avere altre notizie su di esse, e precisamente la spedizione nel 1526 di Leandro Alberti, famoso umanista, monaco e teologo bolognese, che attraversò tutto il Vallo di Diano definendolo "somigliante a una barca". Ad una estremità di questa "barca", la prua, situò Pertosa e le Grotte, definendole come un cunicolo sotterraneo da cui usciva fuori molta acqua che "esce da detta Spelonca; da gli habitatori del paese, [...] mi fu accertato quella derivare da un picciolo Lago, che si ritrova nel principio della valle di Diano, di quindi poco più di due miglia discosto, o poco meno, che per un sotterraneo cuniculo quivi passa." Esattamente trecento anni dopo tre botanici, Petagna, Terrone e Tenore, compirono un viaggio simile a quello di Leandro Alberti, descrivendo con quasi le stesse parole la cascata d'acqua che si precipitava dall'alto di una rupe e che poi scompariva sottoterra. E altri studiosi, che effettueranno spedizioni nel corso del tempo a causa di terremoti o curiosità personale, saranno affascinati dalla natura rigogliosa di questi luoghi.

Le Grotte si estendono in maniera orizzontale per circa tre km all'interno della montagna, e sono state originate dalla forza dell'acqua, che ne ha scavato i cunicoli. Al loro interno come detto scorre un fiume, il fiume Negro, e ciò le rende le uniche grotte non marine navigabili d'Italia. Perfettamente attrezzate per la visita turistica, si compongono di vari ambienti dai nomi suggestivi inscatolati l'uno dentro l'altro: il Ramo delle Meraviglie, la Grande Sala, la Sala del Trono, il ramo del Paradiso etc. E' uno spettacolo suggestivo scivolare sulle acque di questo fiume sotterraneo a bordo di un'imbarcazione trainata a mano da un sistema di cavi d'acciaio, ammirando la volte di questa "basilica" sotterranea. Ovunque stalattiti e stalagmiti, riflessi e bagliori dovuti alla calcite, carbonato di calcio purissimo che scintilla come i diamanti. Le concrezioni rocciose assumono forme bizzarre, che possono riportare alla memoria animali o figure mitologiche. Tutto il percorso, perfettamente orizzontale e adatto a chiunque, è illuminato da luci a led dal bassissimo impatto ambientale.

Nella Grande Sala, nel cuore del massiccio calcareo, 250 metri di spessore calcareo separano la cavità sotterranea dalla A2 del Mediterraneo: è straordinario pensare che mentre in superficie vi sono camion, autobus e automobili che sfrecciano, nel sottosuolo non c'è altro che un maestoso silenzio. L'unico rumore che si sente è il ritmico tambureggiare di goccioline d'acqua che cadono giù dalla volta di questo tempio geologico, alcune più veloci altre più lente, originando una sorta di ritmo sotterraneo. In questo mondo alieno l'uomo è un semplice spettatore, non può fare altro che osservare il paziente lavoro della Natura che da millenni crea e decora concrezioni, stalattiti e stalagmiti.

Tra le frastagliate pareti di roccia e le sovrapposizioni di strati di calcare, tra "vele" di alabastro e colonne, ecco spuntare però un segno umano: incredibilmente tracciato a penna, perfettamente leggibile, scritto con forza su una pagina di pietra; è una stella di David, e accanto ce n'è un'altra. Sotto un numero, e accanto ad esse un nome. La storia che c'è dietro risale alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 infatti un gruppo di ebrei si rifugiò all'interno delle Grotte di Pertosa-Auletta: non si sa se siano stati semplici cittadini, che per sfuggire a rastrellamenti o per ripararsi dai bombardamenti abbiano pensato di rifugiarsi nelle Grotte, o soldati ebrei. Pochi sanno infatti che in quel periodo si costituirono delle unità scelte di soldati ebrei, che si paracadutavano dietro gli Alleati per portare aiuti e sostentamento alle popolazioni ebree autoctone. Sulla roccia si legge ancora adesso, scritta in ebraico, una frase: "Questa valle è bella, ma quella che ci aspetta è ancora più bella".

Nel 2019 un stalattite e una stalagmite, dopo millenni, si sono "toccate", dando origine al "Bacio di roccia" più romantico e cliccato.

La visita alle Grotte di Pertosa-Auletta è arricchita ulteriormente dalla presenza di musei tematici: il Museo del Suolo, ove si racconta della vita al di sotto dei nostri piedi, nei primi tre metri del sottosuolo, la cosiddetta "pelle del pianeta"; il Museo Speleo-archeologico, interamente dedicato al racconto degli uomini primitivi che abitarono le Grotte, degli utensili che sono stati ritrovati durante le campagne di scavo e del ruolo mistico e religioso che questo antro ricopriva nell'antichità.

http://fondazionemida.com/grotte-pertosa-auletta

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-a/leandro-alberti/

https://www.giornaledelcilento.it/dopo-20mila-anni-il-bacio-tra-stalattite-e-stalagmite-nelle-grotte-di-pertosa/

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM

A cura di Felicia Villella

Il Parco archeologico di Scolacium

Il Parco Archeologico di Scolacium si trova in località Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. Qui sorgeva per l’appunto l’antica città di Scolacium, in seguito conosciuta anche come Minervia, luogo che ha dato i natali al senatore e storico Cassiodoro in epoca bizantina. Località collegata alle vicende relative alla guerra di Troia, secondo le leggende fu fondata da Ulisse, naufragato durante il ritorna verso Itaca, o da Menesteo di ritorno da Troia; verosimilmente la fondazione si collega storicamente alla colonia di Crotone che si contendeva con Locri Epizefiri il controllo dell’istmo di Catanzaro e dei traffici marittimi.

Inizialmente si trattava di un presidio prettamente militare, che conobbe un periodo di serie difficoltà durante il IV secolo a.C. e la portò a passare sotto il dominio dei Brettii. Una forte ripresa si ebbe con la fondazione della colonia romana sotto Gracco, portandola ad un notevole sviluppo economico, urbanistico e architettonico. Sotto Nerva, infine, fu fondata la colonia di Minervia nel 96-98 a. C.

Il collasso definitivo si deve alle incursioni saracene dal 902 d.C., con il conseguente spostamento della popolazione presso le alture circostanze, tra cui l’attuale Santa Maria di Catanzaro, alcuni dei centri abitativi che contribuirono alla formazione dell’odierna città di Catanzaro.

Il sito

Il sito mostra poco dell’impianto abitativo romano, i resti visibili danno comunque un’idea di quello che doveva essere la sua configurazione; sono tuttora visibili le strade lastricate, gli acquedotti, alcuni mausolei e zone sepolcrali, oltre alla basilica e all'impianto termale. Il pendio della collina ha ceduto il posto al teatro che poteva ospitare fino a quasi 5000 spettatori; la struttura risalente al I secolo d.C. è stata oggetto di diversi rifacimenti a causa dell’ampliamento della città. È possibile evidenziare almeno tre fasi costruttive: una di età repubblicana, una Giulio-Claudia e infine un’ultima relativa al II secolo d.C.

La maggior parte del materiale archeologico, frammenti marmorei e gruppi scultorei, esposti nel museo provengono proprio dagli scavi effettuali all'interno del teatro, mentre i resti dell’adiacente anfiteatro, risalente all'epoca dell’imperatore Nervi, non sono stati ancora esplorati.

Il museo è stato allestito in un edificio del 1800 appartenente alla famiglia dei baroni Mazza, una struttura oggetto di recente ristrutturazione proprio per essere destinato a sede museale. I materiali ivi esposti vanno dalla preistoria, passando per l’età greca e romana, fino all'epoca medioevale e provengono tutti dal parco archeologico.

Gli scavi iniziarono nel 1965 da Ermann Arslan, grazie al ritrovamento di un’epigrafe che localizzava la zona; ancora oggi secondo un programma annuale gli scavi vengono portati avanti dalla Soprintendenza, interessandosi soprattutto dei monumenti più evidenti a partire dal foro, dal teatro e dalla basilica normanna.

Gli studi hanno evidenziato pochissime strutture murarie di epoca greca, questo perché probabilmente perfettamente sovrapposte al centro romano successivo. Pochi sono i reperti di origine greca: qualche frammento di vasellame proveniente dalla zona delle sepolture e una porzione di un capitello dorico in calcarenite, impiegato come materiale di riempimento, risalente probabilmente al IV secolo a.C.

Il parco è organizzato in percorsi, seguendo l’itinerario che è indicato dai pannelli didattici espositivi si arriva ai resti della basilica normanna di S. Maria della Roccella, voluta da Ruggero d’Altavilla, passando per un miscuglio di stili perfettamente in equilibrio fra loro, in cui sono evidenti influenze bizantine e arabe.

Superati il frantoio e l'antiquarium, in direzione del mare si arriva al foro, pavimentato con laterizi quadrati, circondato da un colonnato tuscanico e destinato ad ospitare 3500 spettatori, il monumento è stato realizzato in due fasi costruttive tra il I e il II secolo d.C. Ai confini della piazza sono stati già scavati un caesareum, la curia e un ambiente termale; sono visibili inoltre un tempietto, una fontana monumentale e un tribunale. Nel 1982 tutta l'area è stata espropriata dallo Stato per costituire il Parco Archeologico della Roccelletta.

Bibliografia e sitografia

Roberto Spadea, Da Skylletion a Scolacium: il parco archeologico della Roccelletta. Roma, ed. Gangemi, 1989.

http://www.kaulon.it/skylletion.htm

http://www.beniculturalicalabria.it/

SAN MINIATO AL TEDESCO: IL BORGO

A cura di Luisa Generali

Introduzione

Descrittada Maurice Howlett come “la città che è impossibile nascondere”, San Miniato è nota per il suo simbolo, la rocca federiciana, che domina svettante sulla sommità del colle su cui si estende il borgo. Circondato da una visuale panoramica che verso nord si affaccia sulla piana della Valdarno inferiore, mentre a sud si apre alle verdi colline tipiche della Toscana, San Miniato non può sfuggire alla curiosità dei turisti per la sua ricchezza paesaggistica e storico-artistica oltre che gastronomica, già nota grazie alla Mostra Nazionale del tartufo bianco che si svolge ogni anno nel mese di novembre,giunta alla sua 49° edizione.Si ricordano inoltre le importanti iniziative teatrali promosse dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato attiva dal 1947, che ogni anno nel mese di luglio propone una prima assoluta riguardo a tematiche moralmente impegnate, d’ispirazione spirituale-cristiana,messe in scena nei luoghi più suggestivi del paese (si rimanda al sito: www.drammapopolare.it).

Storia di San Miniato

Fin dall'epoca etrusco-romana, la posizione strategica dell’altura favorì lo sviluppo del primo nucleo fortificato, che col passare dei secoli divenne sede dei vicari imperiali ottoniani (X-XI secolo), tra cui in particolare si ricorda Bonifacio, marchese di Toscana e padre di Matilde da Canossa: da qui la dedica del nome di un antico torrione del castello detto appunto “di Matilde”, in seguito divenuto l’attuale campanile del duomo.

È proprio a causa della prolungata presenza dei vicari del regno germanico in questa terra che sarebbe nato l’appellativo di San Miniato “al Tedesco”, per distinguere il paese dalla zona fiorentina di San Miniato al Monte. Con la reggenza di Federico II di Svevia, più volte dimorante a San Miniato, la prima fortificazione si arricchì ulteriormente grazie alla costruzione della rocca (fra il 1217 e il 1223), innalzata sul vertice del colle, in modo da sfruttare l’ampia visuale sul territorio toscano, in una posizione centrale, equidistante da importanti centri cittadini quali Pisa, Firenze,Lucca e Volterra. La rocca divenne un ottimo strumento militare-difensivo e una prigione politica, dove probabilmente fu detenuto anche il segretario imperiale Pier delle Vigne,accusato di tradimento, che Dante rese celebre nel canto XII dell’Inferno. La torre, così come la possiamo ammirare oggi, fu fedelmente ricostruita e inaugurata nella primavera del 1958, dopo che il passaggio della guerra nel ’44 distrusse l’originaria struttura duecentesca.

Tra i complessi religiosi più antichi risalenti al XIII secolo, si annoverano due importanti monasteri:il Convento di San Francesco,ben distinguibile sul declivio del colle grazie alla sua imponente mole rossastra simile a una fortezza,e il Convento di Santa Chiara, oggi sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, che ospita un importante spazio espositivo inserito nel sistema museale del paese.

Dopo la dominazione sveva la storia di San Miniato continuò nei secoli a venire prima come libero comune di ordinamenti guelfi, ed in seguito sottomesso al potere centrale di Firenze: di questo lungo periodo si segnalano gli affreschi trecenteschi per la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale e l’Oratorio del Loretino, al piano terra dello stesso palazzo,contraddistinto dalla presenza di un grande altare in legno dorato, gioiello d’arte cinquecentesca, a cui lavorarono nei comparti pittorici artisti come Francesco d’Agnolo Lanfranchi, detto lo Spillo, fratello di Andrea del Sarto e Giovanni Larciani, identificato con il misterioso Maestro dei Paesaggi Kress.

Il passaggio nel dispiegarsi della storia si legge ancora oggi nel volto architettonico del borgo, esplicito nei monumenti, nelle chiese e nelle abitazioni, oltre che nelle opere pittoriche e in quelle scultoree: è proprio grazie alle storie raccontate da alcune testimonianze in marmo che proveremo a dare una lettura storico-artistica del trascorso illustre di San Miniato, a cominciare dal lato occidentale del borgo, nella chiesa sconsacrata di San Martino, oggi auditorium e spazio polivalente per eventi prevalentemente culturali.

La chiesa di San Martino

Con un paramento in mattoni di tonalità rossastra, peculiarità che accomuna diversi edifici sanminiatesi, al suo interno la chiesa si presenta ad aula unica, impreziosita da altari votivi e pitture: dando le spalle alla porta d’ingresso, dietro l’altare laterale destro trova posto un tabernacolo murario quattrocentesco a forma di edicola (fig.1). Questo oggetto, di primaria importanza, costituisce l’unico esempio di tabernacolo marmoreo presente a San Miniato, oltre che una testimonianza di valore rispetto alle influenze artistiche rinascimentali fiorentine nel contado. Costruito su più livelli, la parte alta è terminata da un frontone in cui Dio Padre Benedicente (nella mano mutila) si stacca in forte aggetto, sorreggendo un libro su cui un tempo erano rappresentate le lettere greche alfa e omega, simboli dell’Eterno. Il corpo centrale si struttura intorno allo sportello del tabernacolo, creando un ambiente profondo, in cui le linee di fuga si riflettono nella volta decorata a rosette: ai lati dello sportello due angeli reggi-candelabro sono inseriti entro due nicchie, anche queste rese di scorcio. L’intento dello scultore era quello di ricreare uno spazio illusoriamente profondo, giocando con le possibilità scultoree del rilievo e alternando parti in schiacciato ad altre più aggettanti, con lo scopo di imitare le novità prospettiche pittoriche: qui in particolare la citazione diretta si rifà all'ambiente voltato in cui è ambientata la Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella. La parte conclusiva del tabernacolo presenta delle volute di raccordo decorate a fiori e girali, mentre al centro un grazioso angelo, con un'acconciatura a cuffia sulle tempie, è intento nella lettura di un sacro libro. L’opera marmorea è attribuita dalla critica alla bottega di Bernardo e Antonio Rossellino, attivi a Firenze nella metà del ‘400, di cui restano testimonianze anche nella vicina Empoli. L’impianto compositivo dell’opera sanminiatese è quello tipico delle edicole a muro di scuola post-donatelliana, esattamente a metà strada fra il Tabernacolo di Sant’Egidio, realizzato dalla bottega dei Rossellino intorno al 1450 e il celebre Tabernacolo del Sacramento attribuito a Desiderio da Settignano nel 1461 per la Basilica di San Lorenzo, oggi collocato nella navata destra. Entrambi questi esempi conservano caratteri comuni con il tabernacolo sanminiatese e condividono un tipo di impostazione simile nella resa dello spazio e negli elementi decorativi. L’attribuzione alla bottega dei Rossellino, e in particolare ad Antonio, acquista credibilità alla luce dalla conoscenza degli scultori fiorentini con Giovanni Antonio Chellini, medico e umanista sanminiatese che volle essere sepolto nella chiesa domenicana dei Santi Iacopo e Lucia in Piazza del Popolo: qui oltre a una innumerevole serie di pregevoli pitture, fra cui si ricorda il bellissimo mare quattrocentesco, popolato da fantasiosi mostri marini, si trova anche il sepolcro marmoreo del Chellini. L’opera si trova nella prima cappella della navata destra, vicino all'altare maggiore, e si presenta come un tipico sepolcro murario quattrocentesco, composto su più livelli (fig.2). La lavorazione del monumento si prolungò dal 1462 fino agli anni ‘80 del Quattrocento, benché l’assetto che vediamo oggi sia frutto di un ulteriore rimaneggiamento settecentesco, che andò a modificarne la parte superiore. L’attribuzione alla mano di Antonio Rossellino nasce dal busto ritratto raffigurante fedelmente il Chellini, oggi al Victoria &Albert Museum di Londra, e firmato proprio come opera di Antonio (fig.3). La stessa accortezza interpretativa si ritrova nel ritratto del Chellini sul letto di morte, mentre ai lati due lesene decorate segnano i confini strutturali del sepolcro,terminante con un frontone. Le differenze stilistiche rispetto alle decorazioni a candelabro nelle lesene superiori con motivi a girali, e in quelle inferiori, ornate con vasi e bacili sovrapposti, indicano la presenza di maestranze diverse, forse attive a distanza di tempo.

Il Museo Diocesano di Arte Sacra

Salendo nella parte dell’antica cittadella di San Miniato, nei locali della vecchia sagrestia accanto al Duomo, si trova il Museo Diocesano di Arte Sacra, che raccoglie un’importante collezione di opere provenienti dal territorio. Due lastre marmoree musealizzate nella prima stanza costituivano un antico pulpito, firmato dal lapicida lombardo Giroldo da Como: entrambe scolpite in bassorilievo, la lastra più grande rappresenta l’Annunciazione, mentre quella più piccola esibisce un’iscrizione su fondo liscio, in cui compare la dedica del committente con il relativo stemma gentilizio, la firma dell’artista e l’anno di esecuzione, risalente al 1274 (fig.4). Nell’Annunciazione lo stile di Giroldo scava in maniera arcaizzante le due figure, unite nella stessa lastra ma separate da due riquadri circoscritti: mentre l’arcangelo si trova in uno spazio indefinito, reso attraverso lo sfondo neutro della lastra, l’ambiente che avvolge Maria diventa invece reale e architettonico, consolidato dalla presenza dell’arco trilobato sostenuto da colonne, insieme alla piccola figura di un’ancella che assiste in disparte all'evento. Anche le due frasi che illustrano la scena acquisiscono un senso fisico, come si deduce dalle parole pronunciate da Maria, scritte nel verso contrario: questa scelta volutamente eseguita dall'artista aveva forse lo scopo di richiamare concretamente il mistero dell’Incarnazione, del Verbo che si fece Carne.

Spostandosi verso il Duomo, intitolato a Santa Maria Assunta e San Genesio, si nota il tipico paramento murario in laterizio, arricchito in facciata da vari bacini ceramici raffiguranti animali, che avevano lo scopo di animare cromaticamente la superficie dell’edificio. All'interno, fra le opere in marmo di notevole interesse,nella prima cappella sul lato sinistro della chiesa si trova la Fonte battesimale di Giovan Battista Sandrini (terminata nel 1637), l’unica opera nota di questo artista poco conosciuto, nato a Fiesole e attivo a Pisa nella prima metà del XVII secolo (fig.5). La fonte è costituita da un grande bacino semisferico, scolpito con motivi decorativi graziosi, quali teste di cherubino, motivi foliacei, fiori e ghirlande.

Fa invece parte del ri-allestimento ottocentesco la scelta di rinnovare l’interno del duomo celebrando le glorie cittadine sanminiatesi in un significato civile e cristiano, come dimostrazione concreta dei progetti divini realizzati grazie all'intelletto umano: per dare nuovo lustro alla chiesa con un rinnovamento in stile purista,fra il 1862 e il 1864 vennero realizzati quattro monumenti alla memoria di illustri concittadini, richiamando idealmente i Sepolcri foscoliani: così vennero ricordati il poeta Pietro Bagnoli, lo storico Iacopo Buonaparte, il vescovo Giovanni Francesco Maria Poggi, e il chimico Gioacchino Taddei, rappresentati dall'allegoria delle loro discipline e dai rispettivi busti-ritratto, su progetto dello scultore Giovanni Dupré e della figlia Amalia (fig. 6). I quattro bassorilievi allegorici, incassati in una spessa cornice di marmo grigio e illustrati da una dedica, si trovano simmetricamente a gruppi di due, nelle navate laterali del duomo: le figure allegoriche rappresentate (la Poesia, la Storia, la Religione e la Chimica), sono contraddistinte da uno stile calligrafico, in linea con i modi scultorei della giovane Amalia Dupré, mentre i tre busti (escluso quello del Bagnoli, scolpito da Tommaso Masi) sono assegnati dalla critica alla mano impeccabile di Giovanni. Le allegorie si stagliano di profilo sullo sfondo liscio, drappeggiati all'antica in una ambientazione indefinita, scevra di qualsiasi forma di decorativismo, che le connota di un’impronta nobile e solenne: gli unici dettagli sono quelli funzionali al riconoscimento delle discipline, identificati con precisi oggetti, come la lira, simbolo della poesia, la storia intenta nella scrittura, il messale, e gli apparecchi del chimico.

Per la medesima chiesa, Amalia eseguì anche i rilievi del nuovo pulpito marmoreo, di forma poligonale su base a calice, in sostituzione di quello di Giroldo da Como (rimosso nel 1860), e collocato in mezzo alla navata centrale (fig.7): i compartimenti neutri del pulpito sono occupati da sacri personaggi a figura intera, fra cui si riconoscono al centro Maria e Cristo Risorto, contraddistinti da un algido rigore.

Scendendo le scale che dal Duomo riportano nel borgo, si apre Piazza della Repubblica o del Seminario, così chiamata per la presenza del palazzo seminariale, ottenuto dalla fusione di più case che seguivano l’andamento delle vecchie mura preesistenti, e per questo di andamento leggermente semicircolare.La facciata dell’edificio venne dipinta dal pittore fucecchiese Francesco Chimenti nei primi anni del XVIII secolo, con figure allegoriche incorniciate da finti prospetti architettonici, motti e medaglioni, su un fondale aranciato in sintonia con il colore rossastro dei vicini edifici. Fino al 1799, prima dell’assalto dei giacobini, al centro di questa piazza, era collocata la statua di Maria Maddalena d’Austria (moglie del Granduca Cosimo II de’Medici), per omaggiare la regnante che nel 1622 aveva elevato San Miniato a diocesi e città. L’unica testimonianza di questa monumentale statua, realizzata dalla bottega di Antonio Susini, valente scultore fiorentino della scuola del Giambologna, si trova oggi nel cosiddetto Canto di Sant'Andrea in via Rondoni, contraddistinto dalla presenza di un edificio ad angolo, su cui si trova un crocifisso in ceramica realizzato dal pittore sanminiatese Dilvo Lotti. Ai piedi del crocifisso un blocco di marmo identifica quella che fu un frammento della scultura (fig.8): secondo le fonti storiche l’opera doveva essere composta dalla figura intera della regnante con in pugno uno scettro, e la presenza di un leone (simbolo di San Miniato), accompagnato dal blasone dei Medici e degli Asburgo.

Proseguendo lungo Via Vittime del Duomo, sulla sinistra davanti al palazzo comunale, si apre una scenografica scalinata che conduce al Santuario del SS. Crocifisso, progettato da Antonio Maria Ferri nel 1718. Fra le statue che animano le rampe, nella nicchia centrale si trova il Cristo Risorto, scolpito da Francesco Baratta nel 1723. L’immagine di Cristo trionfante, è colta nell'attimo appena successivo alla resurrezione,ancora avvolto per metà dal sudario, mentre il volto leggermente ruotato e incorniciato dai capelli emana un’austera sacralità. La scultura richiama influenze stilistiche tipicamente berniniane, che continuarono ad essere reinterpretate anche a distanza di tempo e che tradiscono una formazione romana dell’artista, proveniente da una celebre famiglia di scultori carraresi, i cui avi si formarono proprio a stretto contatto con Gian Lorenzo Bernini. Il manto che si espande nello spazio, avvolgendosi su sé stesso, è tipico del gusto barocco, così come il fascio di raggi che indica l’avvenuta resurrezione. Oggi snaturalizzata dal suo contesto di appartenenza, in origine la scultura venne eseguita per l'altare maggiore della chiesa di San Francesco, ideata per essere avvolta dalla luce naturale da retro, e favorire quindi quell'effetto di bagliore miracoloso reso ancor più evidente dalla corona di raggi e dallo splendore del marmo. (La scalinata con le relative statue è attualmente in restauro. Per le fotografie si rimanda alla pagina web in sitografia)

Concludiamo questo viaggio attraverso il marmo proseguendo per Via Rondoni e Via de’ Mangiadori che si apre su Piazza Buonaparte (denominata così per la presenza del palazzo di famiglia dei Buonaparte, parenti di Napoleone che si fermò in visita a San Miniato nel 1796). Al centro della piazza (fig.9),delimitata da un’elegante ringhiera, si trova la statua di Leopoldo II, detto il “Canapone” (così chiamato per il colore dei suoi capelli), scolpito dal Luigi Pampaloni nel 1843 (sono di Pampaloni anche i Quattro evangelisti nelle nicchie sotto la cupola del SS. Crocifisso e gli Angeli Tubicini in terracotta sulla relativa scalinata). L’omaggio marmoreo venne creato per celebrare il governo granducale, che con la restaurazione dei Lorena dette un impulso positivo alla vita socio-economica della città. La scelta dell’artista ricadde su Pampaloni,scultore d’impostazione purista, che nel ritrarre il Granduca seppe giustamente calibrare caratteristiche ideali e reali. La figura marmorea di Leopoldo si mostra in piedi,coperto da un'abbondante toga, richiamando i ritratti imperiali della statuaria romana, mentre il volto, con un’espressione pacifica e al contempo autorevole, acquisisce veridicità per l’acconciatura alla moda e le caratteristiche basette. L’atteggiamento dignitoso della statua è finalizzato anche a sottolineare le virtù morali del regnante, qui riferite specificatamente nel cartiglio esibito nella mano destra “motu proprio 2 agosto 1838”, riferito alla riforma del sistema giudiziario voluta da Leopoldo; l’opera venne infatti posta davanti alla sede del Tribunale Collegiale di Prima Istanza che trovò collocazione proprio nell'antico palazzo Buonaparte.

Bibliografia

- H. Hewlett, The Road in Tuscany, Londra - New York 1904.

- Scappini, La chiesa di San Martino alle carceri, in San Miniato: immagini e documenti del patrimonio civico della città, a cura di Roberta Roani Villani e Luigi Latini, Ospedaletto 1998, pp. 129-145.

- Roani,Episodi d’arte e di restauro nella chiesa di San Francesco e nella Cattedrale di San Miniato, in San Miniato nel Settecento: economia, società, arte, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2003, pp. 199-240.

- Bitossi, M. Campigli, Per frammenti rimasti. Pittura e scultura in cattedrale dalle origini al XVII secolo, in La cattedrale di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2004, pp. 81-124.

S.Renzoni,La ristrutturazione della cattedrale tra Ottocento e Novecento, in La cattedrale di San Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato, Ospedaletto 2004, pp. 187-238.

- Roani Villani,“Sotto gli occhi del padre Giovanni: Sculture di Amalia Dupré nel duomo di San Miniato al Tedesco”, in Paragone, 55.2004, Ser. 3, 58, pp. 52-68.

- Nanni, I. Regoli, San Miniato. Guida Storico Artistica, Ospedaletto 2007.

- Marconi, “La statua di Leopoldo II a San Miniato ed altri monumenti di Luigi Pampaloni: spunti di riflessione per l'iconografia degli uomini illustri nell'800”, in Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 86.2008, 75, pp. 129-152.

- Campigli, Monumento funebre di Giovanni Chellini (Scheda n.21), in Visibile pregare. Arte sacra nella diocesi di San Miniato, vol.3, Ospedaletto 2013, pp. 109-112.

- Pasqualetti, “La chiesa della SS Annunziata di San Miniato (San Martino alle Carceri)”, in Bollettino dell'Accademia degli Euteleti di Città di San Miniato, 92.2014, 81, pp. 413-427.

- Del Rosso, Il primo cinquecento a San Miniato: Bernardo di Niccolò Checchi architetto e l'ornamento del SS.Crocifisso. Con una nota su Giovanni di Lorenzo Larciani, Fucecchio 2017.

Sitografia

- Fiumalbi,Basettone (prima parte) – La celebrazione di Canapone, 2012:

www. smartarc.blogspot.com

- Fiumalbi,Basettone (seconda parte) – Canapone per San Miniato, 2012:

www. smartarc.blogspot.com

- Fiumalbi,La “restaurazione” di Maria Maddalena d’Austria, 2013:

www.smartarc.blogspot.com

F.Fiumalbi, Il Cristo Risorto di Francesco Baratta il Giovane nella scalinata del Santuario del SS. Crocifisso-a San Miniato, 2016:

<h3><strong>GALLERIA FOTOGRAFICA</strong></h3>

[nggallery id=144]

L'ABBAZIA DI CASAMARI

A cura di Vanessa Viti

Introduzione

A circa 10 km dal centro storico di Veroli, nella zona di Casamari, sorge l'Abbazia Cistercense, lì dove un tempo vi era il municipio romano Cereatae così chiamato in onore della dea Cerere. Il nome Casamari ha origini latine e significa "Casa di Mario", infatti qui nacque il console romano Caio Mario, sette volte console e avversario di Silla nella guerra civile dell'88 a.C. Con la decadenza dell'Impero romano e le successive invasioni barbariche Cereatae-Casa Marii subì le stesse sorti di Roma, fino a quando i monaci benedettini si insediarono nel luogo e fondarono l'abbazia.

La "Cronaca del Cartario", che rappresenta il punto di riferimento fondamentale per ricostruire storicamente la fondazione del monastero, afferma che nel 1005 iniziarono i lavori di costruzione dell'Abbazia. Secondo i documenti alcuni ecclesiastici di Veroli scelsero Casamari come luogo dove riunirsi in un cenobio, utilizzando i materiali prelevati dai ruderi di un antico tempio dedicato a Marte, iniziarono a innalzare una chiesa in onore dei Santi Giovanni e Paolo. Alcuni storici contestarono la data riportata dal Cartario e stabilirono come data esatta il 1036. I primi ecclesiastici che presero i voti come monaci benedettini e si insediarono nel monastero furono: Benedetto, Giovanni, Orso e Azo. Tra il 1140 e il 1152 ai benedettini si sostituirono i cistercensi. Nel 1874 l'Abbazia fu dichiarata monumento nazionale e riacquistò così una posizione di prestigio e una maggiore stabilità economica. Nel 1929 la congregazione di Casamari fu eletta canonicamente congregazione monastica e fu aggregata alle altre dell'ordine dei Cistercensi. Attualmente l'Abbazia di Casamari è la casa madre di una Congregazione Cistercense che conta 18 monasteri.

Abbazia di Casamari: architettura

L'architettura delle Abbazie Cistercensi è strettamente legata alla storia ed alla spiritualità dell'Ordine, ne rispecchia la robustezza interiore e la semplicità. Esse presentano una uniformità di linea ed una disposizione costante degli ambienti, secondo le esigenze della loro spiritualità monastica, pur adattandosi alle condizioni ambientali, alla configurazione del terreno, al corso delle acque e dei venti. L'abbazia di Casamari risulta funzionale e semplice, la sensazione di perfezione e di pace è rafforzata dalla pietra chiara e spoglia utilizzata per l’intero complesso, l’ambiente austero è ben illuminato dalla luce del sole che filtra attraverso le vetrate di alabastro.